ジャスミー(JASMY)とは?日本発ブロックチェーンの全貌と将来性

こんにちは、中村健司です。

「ジャスミー?なんで急に話題になってるの?」──そんな疑問を抱えながらこの記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。たしかに、日本発のブロックチェーンプロジェクトというだけで、どこか懐疑的に見られがちなのは事実です。

けれど、ジャスミー(JASMY)は、そうした先入観だけで語るには惜しいプロジェクトです。元ソニー幹部らが関わる経緯や、データとWeb3の融合を狙う設計思想、そして日本企業ならではの実装的アプローチ──その全体像には、国内外の他プロジェクトとは異なる文脈があります。

この記事では、ジャスミーの構想と技術的な特徴、そして価格の推移や実需面に至るまで、現時点で得られる事実を丁寧に整理していきます。派手な煽りや極端な期待論ではなく、構造を冷静に捉える視点で、「このプロジェクトは何を目指しているのか?」を一緒に考えていきましょう。

はじめに

「ジャスミーって、なんで最近また話題になってるの?」

もしそんなふうに思ってこの記事にたどり着いたのなら、たぶんあなたはすでに仮想通貨やブロックチェーンに少しは詳しい人かもしれません。でも、「日本発のプロジェクト」なんて聞くと、ちょっと構えてしまうのも正直なところ。国内プロジェクトって、熱はあるけど海外に比べて目立たない──そんな印象、ありませんか?

それでも、ジャスミーには一目置くべき理由があります。

このプロジェクトは、ただの「IoTとブロックチェーンを組み合わせたもの」では終わりません。元ソニーのエンジニアたちが本気で設計し、個人のデータ主権というデリケートかつグローバルな問題に真正面から挑んでいる。その土台の上で、実際のプロダクトや社会実装もじわじわと進んでいるのが特徴です。

2025年の今、ジャスミーは一部では「データ版Web3の本命」とさえ呼ばれ始めています。Appleとの連携話が出たり、国内のIDインフラと噛み合ったり──なんだか、日本から世界へ打って出る空気が、少しずつ現実味を帯びてきた。

この記事では、そういった最新の文脈も踏まえながら、ジャスミーというプロジェクトの全体像をじっくり掘り下げていきます。仕組み、創設者の思想、技術的な工夫、そして実際にどんなユースケースが考えられているのか。さらに、最新の市場動向や価格予測、競合との比較まで、ひととおり網羅します。

途中でわからない言葉が出てきても大丈夫。専門用語はできるだけやさしく、かみ砕いて説明していきますので、初めての方もぜひ読み進めてみてください。

それでは、JASMYというちょっと不思議で野心的なプロジェクトの世界へ、ご案内します。

ジャスミーとは何か?

まず、「ジャスミー(Jasmy)」という名前を聞いて、なんとなく女性の名前のように思った方──実はそれ、わりとよくある反応です。ですが、この“ジャスミー”は、れっきとしたブロックチェーンプロジェクトの名前。仮想通貨JASMYトークンを発行しながら、かなり野心的な目的を掲げています。

では、ジャスミーは何をしようとしているのでしょうか?

一言で言うと、「あなたの個人データを、企業ではなく“あなた自身”の手に取り戻す」こと。それが彼らの基本的なビジョンです。

もう少し噛み砕くと──たとえば、スマートウォッチやスマートフォン、あるいはスマート冷蔵庫。現代人の生活には無数のIoTデバイス(インターネット接続された物)が溶け込んでいて、そこからは膨大な量のデータが生成されています。歩数、心拍数、位置情報、生活習慣……そのデータ、今はほとんどが企業のサーバーに吸い上げられていますよね?

ジャスミーは、これを根本から変えようとしているのです。

ユーザーひとりひとりが、自分のデータを「所有」し、その利用を自分でコントロールできるようにする──そして、必要に応じて他人や企業と「安全に」「透明に」共有したり、対価を得たりする。それをブロックチェーン技術で実現しよう、というのがジャスミーの核です。

もう少し専門的に言えば、これは「データ民主化」や「データ主権(Data Sovereignty)」という分野に属する考え方で、欧州のGDPRやWeb3の思想にも近いものがあります。

……とはいえ、ただの理想論で終わってしまうプロジェクトも多い中、ジャスミーは実際にトークンをローンチし、プロダクトを開発し、企業や行政との提携にも動いています。技術とビジョンの両面から、「動いている」プロジェクトだと言えるでしょう。

さて、この先のパートでは、そんなジャスミーの背景にある人物たち、そして彼らがどんな技術的仕組みでこの構想を実現しようとしているのかを、もう少し深掘りしていきます。企業っぽさと理想主義の入り混じるこのプロジェクト、その成り立ちから見ていくと、より全体像が見えてきますよ。

プロジェクトの背景と創設者

ジャスミーという名前を深掘りするなら、創った人たちの話を抜きにするわけにはいきません。どんな思想を持った人が動かしているかで、プロジェクトの“色”って変わってくるものですよね。

ジャスミーを立ち上げたのは、佐藤一雅(さとう・かずまさ)氏。──ソニー出身のエンジニアです。

「ソニー」と聞いて少し驚いた方もいるかもしれませんが、実はこのプロジェクト、ジャスミー株式会社というしっかりとした日本法人によって運営されていて、単なる“トークン発行ビジネス”ではありません。佐藤氏は元ソニー株式会社の代表取締役社長COO(Chief Operating Officer)を務めた人物。要するに、ただの技術者じゃなくて、グローバルな企業経営のトップまで務めた人なんです。

彼がなぜ、今さらブロックチェーンなのか?

それにはいくつか背景があります。IoTが一般化してきた今、私たちの生活のあらゆる部分が“データ化”されています。身体の動き、生活パターン、購買履歴、検索履歴、健康データ──こうした個人情報の多くが、知らないうちに誰かの“ビジネス資産”になっている。それを見て「おかしい」と思ったのが、彼の原点だったようです。

佐藤氏はこう語っています。「人間の尊厳は、データを通じて再び守られなければならない」。ちょっと詩的に聞こえるかもしれませんが、これは実務家として彼がIoTの将来を見据える中でたどり着いた現実的な課題でもあります。

ジャスミー株式会社は、彼のほかにも元ソニーの技術者やマーケターたちを中心に構成されており、エンタープライズ向けの実装にも強い。つまり、「仮想通貨で一発当てよう!」というノリではなく、むしろWeb3時代の“次の社会インフラ”を作ろうという意図が透けて見えるんです。

しかも、プロジェクトの立ち上げ当初から日本国内での法令遵守を重視しており、金融庁登録の暗号資産交換業者であるBitpointへの上場も果たしています。これも、日本初のプロジェクトとしては異例の堅実さかもしれません。

──こうして見てくると、ジャスミーは技術よりも先に“思想”が立っているプロジェクトだと感じませんか?

次の章では、その思想を支える仕組み──技術的な特徴やプロダクトの中身を見ていきましょう。どんなツールやインフラを使って、ユーザーデータを本当に“個人のもの”に戻そうとしているのか。その構造をひも解いていきます。

技術的特徴とユースケース

さて、ジャスミーが目指す「個人データの主権を取り戻す社会」。それを本当に実現できるのか──という疑問、正直言って当然です。どれだけ理念が立派でも、それを支える技術がガタガタなら、絵に描いた餅で終わってしまいますから。

じゃあ、ジャスミーはどうやってそれを現実のものにしようとしているのか?

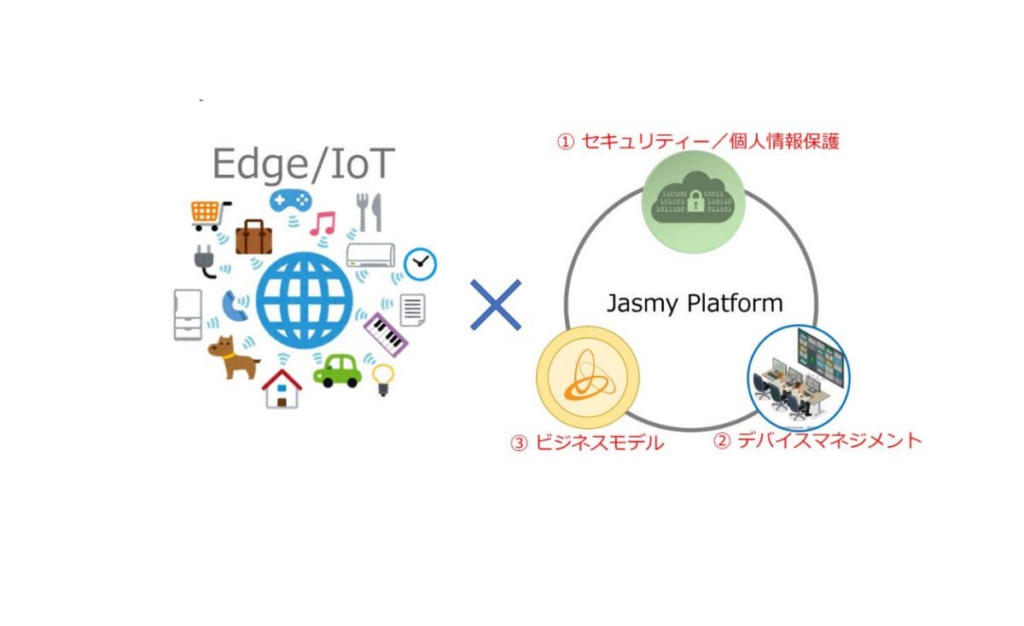

キーワードは3つあります。データロッカー、スマートコントラクト、そしてIoT統合。順を追って見ていきましょう。

データロッカー:データの“金庫”

まずは「データロッカー」から。これは名前の通り、ユーザーの個人データを保管・管理するための“金庫”のようなものです。

でも、ただのクラウドストレージじゃないんです。ブロックチェーンと連携することで、誰が、いつ、どのデータにアクセスしようとしたのかをすべて記録する。つまり、あなたのデータが「勝手に使われる」ことが、物理的に不可能になる。

もっと言えば、このロッカーの“鍵”を持っているのはあなただけです。企業は勝手にその中身を見ることができません。もし企業があなたのヘルスケアデータや行動ログを使いたいなら、あなたに“アクセス申請”をしなければいけない。そして、あなたが許可すれば、そのやり取りはすべて記録に残る。こういう仕組みです。

これは、単なるプライバシー保護じゃありません。データを資産として「交渉可能なもの」に変える──つまり、自分の情報を自分で“価値化”するための基盤でもあります。

スマートコントラクト:透明で自動的なやり取り

2つ目の要素が「スマートコントラクト」。これも仮想通貨やブロックチェーンに詳しい方ならおなじみかもしれませんが、ジャスミーの使い方にはちょっと特徴があります。

たとえば、企業が「このタイプの人のライフログを集めたい」と考えたとします。ジャスミーのプラットフォーム上では、それをスマートコントラクトとして公開することができる。条件を満たすユーザーが参加を許可すれば、自動的にデータが共有され、報酬(JASMYトークンなど)が支払われる。もちろん、その記録は全てブロックチェーンに刻まれます。

面倒な手続きや不透明な契約は必要ありません。合意も報酬もすべてコードで管理され、しかも「見える化」されている。これって、ある意味、Web2が抱えていた“非対称性”への強烈なカウンターだと思いませんか?

IoT統合:日常生活とのつながり

最後に「IoT統合」。ここが、ジャスミーが他のブロックチェーンプロジェクトと一線を画すポイントかもしれません。

というのも、ジャスミーは最初から「IoTありき」で設計されています。スマートウォッチ、ウェアラブルデバイス、家電、自動車──私たちの生活にある“ネットにつながった物”のほとんどが、データを生み出しますよね。

ジャスミーの設計では、それらのIoTデバイスが直接ブロックチェーンに接続され、リアルタイムでデータを暗号化・格納できるようになっています。たとえば、あなたの睡眠データが、起きた瞬間にはすでに“あなた専用のデータロッカー”に入っている。そこから、必要な相手にだけ、安全に、条件付きで渡すことができる。

これはSFでも理想論でもありません。すでにいくつかの国内企業や大学と連携し、医療・物流・教育分野での実証実験が行われています。

じゃあ、何に使えるの?

技術の話ばかり続けるとちょっと疲れますね。ここで少し視点を変えて、「実際、これってどんなふうに使えるの?」という話をしましょう。

たとえば──

- 医療分野では、個人の健康データを自分で管理し、病院や保険会社と共有することで、治療の最適化や保険料の割引につながるかもしれません。

- スマートシティの領域では、通勤・移動履歴を都市設計に役立てつつ、プライバシーを守る方法として注目されています。

- 物流や工場管理では、機械の稼働ログや位置情報をリアルタイムで追跡し、トラブル予測や最適化に使う試みが進んでいます。

……と、ここまで見てきたように、ジャスミーの技術は“夢物語”というより、むしろ「現実をちょっとだけ先に進めてくれる装置」と言った方がしっくりくるかもしれません。

もちろん課題もあります。でも、その話はまた別のパートでしっかり触れるとして──まずは「この技術、意外と使えるかも」という手応えを持っていただけたら、この記事のこのパートとしては大成功です。

次は、そんなジャスミーが2025年の春にどこまで来ているのか。最新の動向を、一緒に追ってみましょう。

2025年の最新動向とロードマップ

「で、今どうなってるの?」

ここまで理想や仕組みの話をしてきましたが、やっぱり読者として一番気になるのはここだと思います。2025年現在、ジャスミーは実際に“進んで”いるのか? それとも、まだ構想段階にとどまっているのか?

結論から言うと──ジャスミー、地味に動いてます。しかも、かなり堅実な方向で。

マイナンバー × Apple × JASMY?

まず、春先に話題になったのがAppleとの間接的な連携報道です。日本政府がiPhoneにマイナンバーカード機能を統合するという方針を出したことで、JASMYが再び注目を集めました。

「え、Appleとジャスミーって何か関係あるの?」

と思うかもしれません。実際、Appleがジャスミーと提携しているわけではありません。ただ、ジャスミーが日本国内で「個人認証」と「データ管理」の基盤技術を売りにしている以上、国がIDインフラをモバイル化しようとしている文脈は見逃せません。

たとえば将来、iPhoneを通じたマイナンバー活用が拡大していく中で、「個人データのコントロール」が重要視されるとしたら──? そこに“自己主権型”のデータ管理モデルを提案できるジャスミーは、確実に選択肢のひとつになり得るはずです。

実際、国内では一部の行政連携プロジェクトでジャスミーのデータロッカー技術が試験導入されています。まだ大規模な展開ではありませんが、「日本発のユースケースが国内政策と重なる」という文脈は、今後の鍵になるかもしれません。

クロスチェーン対応:他チェーンとの橋渡し

2025年に入ってから、クロスチェーン戦略にも動きが出ています。

これまでジャスミーはEthereum上のERC-20トークンとして機能してきましたが、現在はBSC(Binance Smart Chain)や他のEVM互換チェーンへの展開も視野に入れて、橋渡し機能の拡充が進行中です。

理由はシンプル。手数料が高すぎるから。

Ethereumでのトランザクションコストは、個人レベルの細かいデータ共有にはあまりにも非現実的です。そこで、より軽量なチェーンとの統合を進めることで、実利用のハードルを下げようとしているわけです。

実際、2025年Q1にはBinance上でのトークンブリッジが試験的に稼働し、少額送金にも耐えうるモデルがテストされています。これが安定運用まで持っていければ、ユースケースは一気に現実味を帯びてきます。

DePIN構想とAIの融合:次の柱になるか?

もうひとつ注目すべきは、DePIN(分散型物理インフラネットワーク)構想とAIの統合です。

ちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんが、要するに「分散型IoTネットワークを、AIを使って効率的に管理する」という新しい潮流です。Heliumなどの海外プロジェクトが先行していますが、ジャスミーもここに食い込もうとしています。

たとえば、スマート家電から得られたデータをAIが解析して、電力効率やセキュリティ状況を自動評価する。そして、そのフィードバックをユーザーに還元したり、匿名化されたまま都市インフラに活かしたり──こうした連携が、すでに一部の産学プロジェクトで実証され始めています。

実際、2025年2月にはAIアルゴリズムを統合した「セキュアデバイス評価モジュール」のベータ版がリリースされ、教育機関や医療施設でのテスト運用が進んでいます。

ロードマップ(2025年以降)

今後の予定はどうなっているのか? ジャスミー公式の情報によると、以下の展開が予定されています:

- 2025年Q2:Jasmy Secure PCの法人向け展開を本格化。特定のITベンダーと提携交渉中。

- 2025年Q3:Jasmy DePINモジュールの正式版リリース予定。AI×IoTの本格運用へ。

- 2025年Q4:国内外取引所での上場拡大と、エンタープライズレベルのPoCプロジェクトを複数発表予定。

これを見る限り、ジャスミーは2025年を「実装」と「海外認知拡大」の年と位置づけているようです。ただホワイトペーパーを書く時代は終わり、今は“形にする段階”に入っています。

「もう動いてるのか、意外と早いな」と思った方も、「なんだ、まだまだじゃないか」と思った方も、それぞれいるかもしれません。

ただ確かなのは、ジャスミーは静かに、しかし着実に“次の社会の前提”に向けて歩いているということ。派手な爆上げとは無縁かもしれませんが、その分現実に近づいている印象はあります。

次のパートでは、このプロジェクトの市場における動き──つまり、価格や投資家の視線がどう動いているかを見ていきましょう。技術や提携だけでは語れない、もう一つの現実がそこにあります。

市場動向と価格予測

「で、ぶっちゃけ──価格、どうなんですか?」

たぶんここが一番気になっている人、多いんじゃないでしょうか。JASMYって投資対象としてどうなのか。上がるのか、下がるのか。将来性はあるのか。それとも、ただの“夢追い銘柄”なのか。

このパートでは、そういう「リアルなお金の話」を正面から取り上げていきます。とはいえ、投資アドバイスではありません。もっと広い視点で、JASMYの市場での立ち位置やトレンド、今語られている予測などを見ていきましょう。

現在の価格帯とボラティリティ

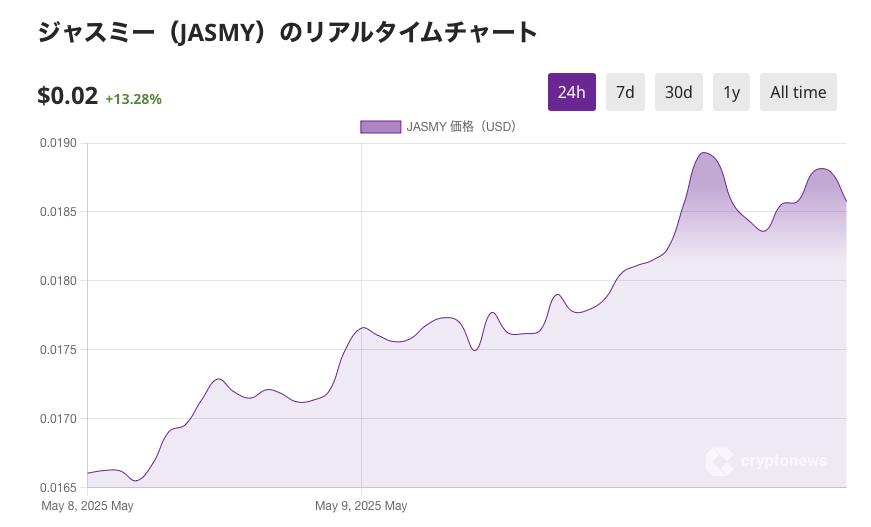

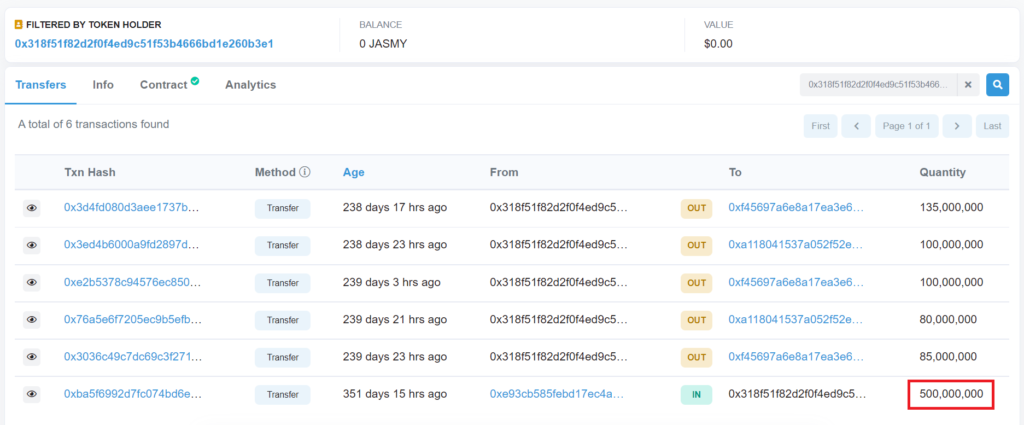

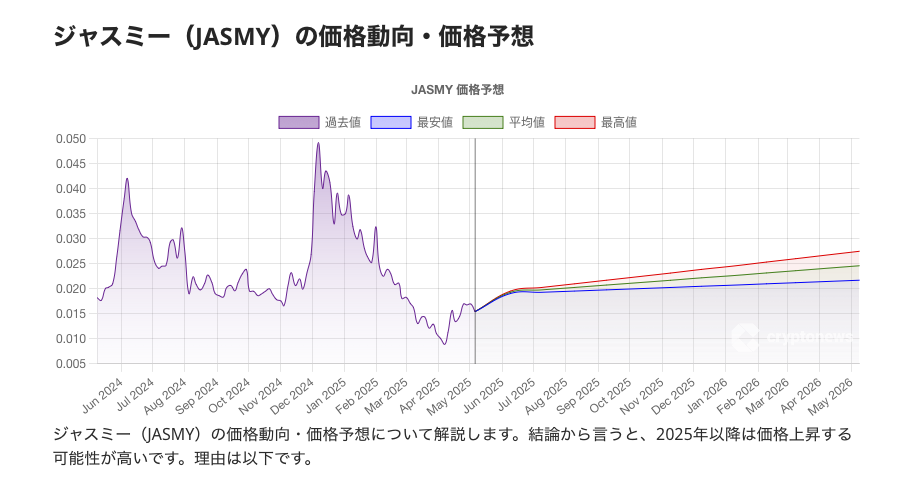

2025年5月現在、JASMYの価格は0.017~0.024ドル前後をうろうろしています。少し前までは0.005ドル台だったことを思えば、じわじわ戻してきてはいる……という状況です。

ただし、この銘柄、とにかくボラティリティ(価格変動)が激しい。

ちょっとしたニュース、たとえばAppleやマイナンバー関連の報道が出ると、数時間で20~30%動くこともざら。もちろん、その逆もあります。好材料が“期待外れ”に終わっただけで、半日で−15%なんてケースも。

つまりJASMYは、まだ「基礎的な価値で安定して評価されている資産」にはなっていないということ。トークンそのものの将来性というよりは、プロジェクトの周辺環境や思惑に大きく左右されるフェーズにあります。

価格予測の“相場感”

とはいえ、「このまま沈んでいく」とは誰も断言していません。いくつかの仮想通貨メディアでは、2025年末〜2026年にかけての予測が出ており、わりと肯定的なものも多いです。

- Changellyは、2025年末の平均価格を0.0247ドル、最高値を0.0318ドルと予測。

- CoinCodexは、やや控えめで年間平均を0.0172ドル前後としています。

- 一方、Godex.ioはやや強気で0.0211〜0.0257ドルレンジをキープしつつ、30年代には0.1ドル台突入の可能性もと見ています。

ただし、こうした予測にはひとつ共通点があります。**「価格の上昇は、実用性が伴ったときにのみ生まれる」**ということ。

つまり、どれだけロードマップが立派でも、現実のサービスが動き、ユーザーが増え、使われる場面が可視化されなければ、市場の評価は上がらないということです。言い換えれば、“使われてなんぼ”。

投資家の目線:注目している層は誰か?

興味深いのは、JASMYに注目している投資家層の傾向です。

アメリカでは「Web3マイクロキャップ枠」で短期狙いのトレーダーから人気があり、日本では「国産トークン」ということもあって、中長期で応援投資をする個人が多い印象です。

Binance上でも、取引高の大半はアジア圏、特に日本と韓国のユーザーが中心。つまり、グローバルに展開しつつも、まだ“ローカル熱”に支えられている段階です。

これはリスクにもなります。たとえば、日本国内の規制変更や、主要取引所からの上場廃止リスクが出てきた場合、価格は大きく動揺します。逆に言えば、国内の法整備やID政策がジャスミーに追い風になれば、一気に流れが変わる可能性もある。

“どちらに転んでも大きく動く”──それが今のJASMYです。

価格以外の価値も見るべき?

ここまで価格の話をしてきましたが、最後にちょっと視点を変えてみましょう。

JASMYというプロジェクトがもし、実際に“個人データの主権”を取り戻すことに成功したら──それって、社会的にはものすごく大きな意味がありますよね。

企業や国家にすべてを預けていた“情報の形”が変わる。日々生成される膨大なログを、自分で“使い方”を決める時代になる。たとえJASMYというトークンそのものが今後どうなろうと、その技術や思想が社会に根付けば、それは“別の意味での成功”です。

価格は上がったり下がったりします。でも、技術が社会に受け入れられるかどうかは、もっと静かで、長い時間軸の話です。

だからこそ、「価格は気にしつつ、思想と使われ方も見る」──このバランスが、JASMYを見るうえではとても大切だと思います。

さて、次のパートでは、そんなJASMYが競合するプロジェクトとどう違うのか。他のIoT×ブロックチェーン銘柄との比較を通して、ジャスミーの立ち位置を見ていきましょう。

競合分析:他のIoTブロックチェーンプロジェクトとの比較

ここで少し立ち止まって、周りを見回してみましょう。JASMYのように「IoTとブロックチェーンの融合」を目指しているプロジェクトは、実は他にもいくつか存在します。

つまり──ジャスミーは、完全な“唯一無二”ではないんです。

それでは、彼らは何が違っていて、どこで重なっていて、どう差別化されているのか?このパートでは、いわば“横の目線”からジャスミーを眺めてみましょう。

IOTA:先駆者でありながら“課題持ち”

まず外せないのが**IOTA(アイオータ)**です。名前だけ聞いたことあるという人も多いかもしれませんが、これはIoTデバイス間のデータ通信に特化したブロックチェーンとして、2015年ごろから注目されてきたプロジェクト。

でも、ちょっと変わり種でして──IOTAは通常の「ブロックチェーン」ではなく、“Tangle(タングル)”という独自構造を採用しています。ブロックの連鎖ではなく、ネットワークが絡み合うように処理を分散させている……という、なかなか難解な仕組み。

このTangleが画期的と評価される一方で、技術的な不具合やセキュリティリスク、開発遅延などが過去に度々取り沙汰されてきました。2020年にはウォレットの脆弱性が発覚し、ネットワーク一時停止という事件もありましたよね。

それでも、IOTAのコンセプトには根強い支持があり、欧州のスマートシティ構想では今もパートナーとして名前が出ることがあります。

ジャスミーと比べると、IOTAは「IoT同士のデータ通信」に特化している印象。対して、JASMYは“データの所有者”に重心を置いている。つまり、「モノのやりとり」と「ヒトの意思決定」という、似ているようでずいぶん違う焦点があるんです。

Helium:現実に“動いてる”分散ネットワーク

もうひとつ注目すべきなのが、Helium(ヒリウム)です。こちらは、「LoRaWAN」という省電力の無線通信技術を使って、IoTデバイス向けの分散型インフラネットワークを構築しているプロジェクト。

ざっくり言えば──誰でも“基地局”を設置してネットワークに貢献できる。その報酬として、HNTトークンがもらえる、という仕組みです。

これはまさに「DePIN(分散型物理インフラ)」の先駆者。しかも、すでに世界中に何万ものノード(基地局)が展開されています。都市部の交通データ、物流、空気モニタリングなど、具体的なユースケースもどんどん生まれている。

で、じゃあジャスミーと何が違うのかというと──Heliumは“ネットワークを作る側”に焦点を当てているのに対し、JASMYは“ネットワークを通じて生まれるデータの持ち主”に焦点を当てているということ。

つまりHeliumは、「誰がIoTネットワークを提供するか」がテーマ。ジャスミーは、「そこから得られるデータを誰がコントロールするのか」がテーマ。

両者は競合というより、「同じ世界地図の中で、別の都市を作っているような関係」だと言えるかもしれません。

Jasmy独自の立ち位置

こうして比較してみると、ジャスミーのユニークさが浮き彫りになってきます。

JASMYのフォーカスはあくまで個人。企業でも、ネットワークでも、マシン同士のやりとりでもなく、「人が持っている“自分の情報”を、自分の手に取り戻すこと」。

しかも、日本国内で法令順守を重視し、行政との連携も視野に入れた戦略を取っている点は、他のグローバルなIoTプロジェクトにはないカラーです。

これは裏を返せば、「国家インフラとの相性」をあらかじめ設計に組み込んでいるとも言えます。いわば、“政策と並走するWeb3”。このコンセプトは、IOTAやHeliumのようなグローバル・プラットフォーム型のプロジェクトではあまり見かけません。

「似ているようで、実は違う」

ここまでをまとめるなら──

- IOTAは「モノ同士の対話」。

- Heliumは「ネットワークの再構築」。

- そしてJASMYは「データの主体者を“人間”に戻す」。

同じ“ブロックチェーン×IoT”の看板を掲げていても、目指しているゴールがまったく違うというのは、面白いところです。

もちろん、技術的には重なる部分もあるし、最終的に“協力し合う”未来もあるかもしれません。でも今のところ、JASMYが進んでいる道は、かなり独特で、かつパーソナルです。

では、その独自路線が、投資家から見てどう映っているのか?次のパートでは、JASMYを“投資対象”として見るときに押さえておきたい視点を整理していきます。リスク、リターン、そしてちょっとした「向き不向き」まで、じっくり語っていきましょう。

投資家向けの考察(自然な流れで語るバージョン)

ここまでジャスミーというプロジェクトをひと通り見てきて、「で、結局これは投資対象としてアリなのか?」という疑問が湧いてきた方も多いと思います。思想や技術の話は面白かったけど、現実のポートフォリオに入れるかどうかは、また別の話ですよね。

その疑問に、いきなりYESかNOで答えるのは正直難しいです。でも、いくつかの視点から眺めてみると、このトークンの“性格”みたいなものが見えてきます。

まず特徴的なのは、JASMYの価格って、いわゆるミームコインのように「Xでバズったから爆上がり!」というものではないということ。価格が動くときには、だいたい裏に何かがあります。行政のデジタル政策との接点がニュースになったり、クロスチェーンの試験運用が始まったり、企業連携が水面下で進んでいたり。どれも、ちゃんと“筋が通っている”。そして逆に、進展が見えないときや、期待された発表が肩透かしだったときには、すぐに下げに転じる。つまり──良くも悪くも「現実」に敏感なんですね。

ここが、短期トレーダーにとってはもどかしいところでもあり、長期投資を好む人にとっては魅力でもあります。派手な仕手や急騰急落が起きにくい一方で、期待値は“積み上げ式”。地道に実用が進むかどうかが全て、という感じです。

もうひとつ面白いのは、ホルダーの顔ぶれです。取引所のデータを見ても、日本や韓国など、アジア圏の小口投資家がかなり多くを占めています。大口の“クジラ”が一方的に支配しているわけではない。それって、たとえ価格が落ちても、投げ売りの連鎖が起きにくいという安心感にもつながるんですよね。むしろ「ちょっとずつでも応援してる」みたいな空気すら感じます。

一方で注意したいのは、ジャスミーがやや“国内色の強いプロジェクト”だという点。海外勢からすると、文脈が読みにくい部分があるのも事実です。とくに日本の法制度やマイナンバー、行政のデジタル政策に疎い人から見れば、JASMYの持つ強みが伝わりにくい。そこが、国際的な評価が広がりづらい一因にもなっています。

でも、見方を変えれば、これは“今だからこその未評価ゾーン”でもあるんですよね。日本国内で行政インフラに絡む形で実績が出てきたとき、あるいはその成功事例が海外で紹介されるようになったとき、評価の軸が一気にグローバルに切り替わる可能性はあります。

最後に、「思想に共感できるかどうか」という話を少し。

もしあなたが、「自分のデータは自分で持ちたい」と本気で思っているなら。もし、IoTやAIといった便利なテクノロジーの中で、“自分自身が消えていく感覚”にちょっとした怖さを覚えたことがあるなら。そういう人には、JASMYは単なる“仮想通貨銘柄”以上の意味を持つかもしれません。投資というより、“参加”に近い感覚になるというか。

もちろんリスクはありますし、すべてがうまくいく保証もありません。でも、たとえば5年後、自分の子どもが「これ、何のアプリ?」って聞いてきたときに、「それはね、昔から“自分のデータは自分で守ろう”って考えた人たちがいたんだよ」って説明できるような──そんな未来が、JASMYには少しだけ見えるんです。

さて、次のパートでは、ここまで読んできた中で多くの方が抱きやすい疑問を、Q&A形式でまとめてお届けします。細かいポイントをすっきり整理していきましょう。

よくある質問(FAQ)

ジャスミーという名前に興味を持ち始めた人が、次にぶつかるのが「細かいけど、気になること」。よくある質問って、なんだかんだ言って本質を突いていたりしますよね。

ということで、このパートでは──単に一問一答に終わらず、もう少し“語りながら”お答えしていきます。短くてわかりやすいだけじゃなく、「背景」や「ちょっと先のこと」も交えながら一緒に考えてみましょう。

ジャスミーのユースケースって、結局何に使われるの?

いちばん多く聞かれる質問かもしれません。でも、実はこの質問って、すごく広いんです。というのも、ジャスミーがターゲットにしているのは「人間が日常的に生み出しているデータ」そのもの──つまり、使い道は人の生活の数だけある、ということになります。

たとえば医療の世界では、睡眠の質や体調データを自分で管理しつつ、必要なときにだけ病院と共有するモデルが検討されています。物流では、トラックや倉庫の稼働データを企業側とドライバーの双方が管理できる仕組みが模索されています。あとは教育。学習ログや集中時間、進捗状況など、教師にも生徒にも「見える化」されたデータ活用が期待されています。

ひとことで言えば、ジャスミーのユースケースって、**「これに使う」じゃなくて「これにも使える」**という形で、日々増えていくのが特徴なんです。

JASMYトークンって、どこで買えるの?

これは実用的な話。答えはシンプルです──主要な取引所でほぼ一通り扱われています。

Binance、Coinbase、Bitpointなど、国内外問わず上場済み。最近ではBybitやGate.ioといったアジア系プラットフォームでも取扱いがあり、比較的流動性も確保されています。

購入自体は特に難しくないですが、気をつけておきたいのは「保管方法」。JASMYはERC-20トークンなので、Ethereum対応のウォレット(たとえばMetaMaskやLedgerなど)で安全に保管できます。ただし、ガス代がかかる環境なので、頻繁なやりとりを前提にするなら、BSC(Binance Smart Chain)版へのブリッジ利用も検討の余地があります。

価格、もっと上がりますか? 将来性は?

この質問、ほんとうによく聞かれます。でも正直なところ、「上がる」とも「上がらない」とも、簡単には言えません。

とはいえ、いくつかの条件が揃ったとき、JASMYが“再評価”されるタイミングは確実に訪れると思います。それは──技術の実用性が可視化されてきたとき。そして、個人データの扱いに対する社会的関心がもっと高まったとき。

今はまだ、“先に気づいている人”のフェーズかもしれません。でも、これが保険や教育、行政サービスとつながっていく未来がくれば、評価のされ方はガラッと変わるはず。まさに「静かに育つ系のプロジェクト」です。

それに──たとえ価格が劇的に上がらなかったとしても、JASMYが広げようとしている価値観そのものには、投資以外の意味がある。そう思える人にとっては、ある意味ではもうすでに“報われている”と言えるのかもしれません。

日本のプロジェクトだけど、海外ではどう見られてるの?

これは意外と見落とされがちな視点かもしれません。結論から言うと、海外での知名度はそこそこ、でも理解度はまだ浅いというのが現状です。

というのも、ジャスミーは説明のために「マイナンバー」「日本型ID制度」「個人情報保護法」など、日本国内の文脈を前提に語られることが多いんです。そのため、海外ユーザーからすると「面白そうだけど、いまいちピンとこない」という印象になりがち。

ただ、これが今後変わっていく可能性も十分にあります。たとえば欧州でGDPR関連の話題が再燃したとき、あるいはWeb3のデータ主権に関する議論が再び盛り上がったとき、JASMYのようなプロジェクトが“再発見”される可能性はあります。

そのときに重要になるのは、単にプロダクトが動いていることだけじゃなく、**「誰が使っているか」「どんな成果が出ているか」**というストーリー。つまり、実績が語れるようになったタイミングで、世界はもう一度ジャスミーを見つけ直すかもしれません。

長期でホールドするなら、何に気をつけたらいい?

これはすごく現実的な視点ですね。長期保有を考えるなら、まず前提として「開発チームと方向性が変わらないか」を注視する必要があります。

ジャスミーは今のところ、創業メンバー中心の安定した体制が続いていますが、プロジェクトの寿命というのは意外と“思想のブレ”で縮んでいくもの。なので、彼らがどこに向かっているか、どう語っているか──そういった“態度の変化”を見逃さないことが重要です。

もうひとつは、規制の変化。日本は世界の中でも比較的ルールが明確な市場ですが、その分、変更があると影響も大きい。とくにデータ管理やKYC義務化の動きは、ジャスミーのユースケースにとって追い風にも向かい風にもなり得ます。国内法の改正ニュースは、できるだけキャッチしておきたいところです。

次のパートでは、この記事全体を通して見えてきた“ジャスミーの今”と“これから”を、もう一度ゆっくり振り返っていきます。どこまでが現実で、どこからが可能性なのか──読み終えた今だからこそ語れることが、きっとあるはずです。

まとめと今後の展望

ジャスミーというプロジェクトについて、ここまでかなり長い道のりを一緒に歩いてきました。読み終えた今、あなたの中にはどんな印象が残っているでしょうか? もしかすると、想像以上に“地に足のついたプロジェクト”だと感じたかもしれませんし、あるいは「まだ理想の段階だな」と思った方もいるかもしれません。

その両方、実は正しいんです。

ジャスミーは、“夢”と“現実”のちょうど狭間にいるような存在です。目指しているのは、誰もが自分のデータを自分の意思でコントロールできる社会。一見すると高尚な理念に聞こえますが、よく見れば、その実現のためのパーツ──企業連携、行政との接点、IoTの統合、AIの導入、クロスチェーンの整備──は少しずつではあるものの、すでに動き始めている。大きな声で叫んでいるわけではないけれど、水面下では確実に進行している、そんな印象です。

今のJASMYを、あえて比喩で表すなら「発芽したばかりの多年草」のようなものかもしれません。すぐに大輪の花が咲くわけではない。だけど根を張り、地中で拡がる構造があって、数年後にいつの間にか風景の一部になっている──そんな時間のかけ方をしているように感じます。

もちろん、乗り越えなければならないハードルも山ほどあります。法規制、技術的な成熟度、ユーザーの認知、そしてグローバルな視点での拡張性。これらが揃って初めて、JASMYが真に“社会基盤のひとつ”になり得るわけですが、だからこそ焦らずに観察していく価値があるのです。

それに──これは個人的な感想ですが、ジャスミーのように「人間側の目線」で設計されているプロジェクトって、意外と少ないんですよね。

多くのブロックチェーンは、どこかで“技術優先”“効率重視”の構造を取りがちです。でもジャスミーは、最初から「人は何を感じるか」「何を許せるか」「どこまでなら自分の情報を預けられるか」といった、ある種の“心理設計”がしっかりと埋め込まれている。これは、ただの分散型システムではなく、**“人の生活に入り込むデジタル設計”**だと思うんです。

そして私たちがこの先どんな技術と付き合っていくにせよ、「人間の都合」がちゃんと考慮されている設計にこそ、やがては安心して身を預けたくなるのではないでしょうか。

今後のジャスミーがどこへ向かうのか、それはまだわかりません。ただ、もし「未来の情報社会に人間らしさを残したい」と思うなら、その小さな芽が育っていく過程を、静かに見守っていく価値はあると思います。あるいは、応援という形で、少しだけ水をあげてみてもいいかもしれません。

Post Comment