XRP(リップル)価格予想 2025〜2040|最新戦略と見通し

こんにちは、中村健司です。

XRPはブロックチェーン業界の中でもとくに評価が割れる通貨の一つですが、価格については過去から一貫して高い関心が寄せられています。値動きの背景には、テクノロジーや法規制の進展だけでなく、市場心理や資金の流れも複雑に絡んでいるため、単純なチャート分析だけでは見えてこない要素も多いのです。

この記事では、そうした背景を踏まえながら、2025年から2040年までの価格予測を多角的に検討していきます。ただ予想値を並べるのではなく、「なぜそう考えられるのか」を丁寧に解き明かしていくことを目的としています。

中長期の資産形成や戦略を考えている方にとって、判断材料のひとつになれば幸いです。

はじめに|この記事でわかること【Foreword】

XRP(リップル)の価格予想を検索する。おそらくあなたは今、投資を検討しているか、すでにXRPを保有していて、今後の価格変動に備えようとしているところでしょう。もしかしたら、「XRPはいつ上がるのか?」「10ドルを超える日は来るのか?」「仮想通貨全体が停滞している今、リップルに未来はあるのか?」といった問いが、心のどこかに引っかかっているのかもしれません。

この記事は、そうした漠然とした疑問を、ひとつひとつ現実的な形に整えることを目的としています。

XRP価格予想をなぜ学ぶ必要があるのか

価格予想という言葉を聞くと、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」という感覚を持つ方もいるかもしれません。たしかに、未来の価格を完璧に言い当てることはできません。ただ、それは株式でも、為替でも、不動産でも同じこと。にもかかわらず、価格予想に時間をかける人とそうでない人とでは、最終的な成果に明確な差が出るというのも事実です。

なぜなら、価格の予測とは単なる未来当てゲームではなく、「今、自分がどんな立場にあるのか」「どこで買うべきか」「どこで待つべきか」を判断するための思考訓練でもあるからです。

たとえば、「2025年にXRPが3ドルを突破する可能性がある」と知っているのと知らないのとでは、いざ価格が1.5ドルになったときの行動が変わってきます。「買い増しのチャンスだ」と判断できる人と、「また暴落か」と売ってしまう人の差。それを分けるのが、“価格予想の文脈”をどこまで頭に入れているかなのです。

短期〜長期視点での価格見通しとは

本記事では、2025年から2040年までのXRP価格の中長期予想を軸に、必要に応じて短期的な動きやテクニカル分析も交えながら、複数の角度から今後の展望を読み解いていきます。

まずは、過去の値動きと現在の市場環境をもとに、2025年〜2030年あたりのミドルスパンの成長曲線を整理。その後、より長期的な2040年までのシナリオ(強気/中立/弱気)を想定し、どのような経路をたどればXRPが10ドル、あるいは100ドルといった水準に届くのかを論理的に描いていきます。

ただし、机上の空論に終わらないよう、**価格だけでなく「それがどのように実現するのか」「投資家が何に注目すべきか」**という観点もセットで解説します。

本記事の活用方法(初心者〜投資経験者向け)

このガイドは、以下のような方々を想定しています:

- これから仮想通貨投資を始める初心者で、どの通貨を買えばいいか迷っている人

- すでにXRPを保有していて、今後の売買判断に迷いがある中級者

- ポートフォリオの中にXRPを組み入れている、あるいは検討している中〜長期の投資家

- テクニカル分析や市場心理をもとに短期売買も狙いたい、上級者またはトレーダー

とはいえ、どの立場の人にとっても大事なのは、「自分の目的に合った視点で読むこと」です。長期保有が目的なら年単位の価格変動に注目すべきですし、短期売買なら直近のサポート・レジスタンス水準の方が重要です。

このガイドの各パートは、どこから読んでも意味がつながる構成になっています。まずは気になるパートだけでも読んでみて、そこから横に広げていく。それだけでも、自分なりの判断軸ができてくるはずです。

次のパートからは、いよいよXRPの価格変動要因やこれまでの値動きの流れを見ていきます。ニュースだけでは見えてこない、数字と構造の話から始めていきましょう。

XRPの基礎情報と背景

XRPという名前はよく目にするものの、「結局ビットコインと何が違うの?」「リップル社って関係あるの?」「訴訟問題ってまだ続いてるの?」といった疑問が、いまだに投資家の間でも飛び交っています。

価格予想を読み解く前に、そもそもXRPがどんな立ち位置にある通貨なのか――その根本的な部分を、少し丁寧に見ておきましょう。XRPというトークンと、それを取り巻くネットワーク、企業、法的背景には、長期投資判断に直結する情報が詰まっています。

XRPとは何か?リップルネットワークの役割

XRPは、Ripple Labs社が開発した**RippleNet(リップルネット)という国際送金ネットワーク上で使われるネイティブトークンです。厳密には、RippleNetとXRP Ledger(XRP台帳)は技術的には別物ですが、どちらも「既存の国際送金システムの問題点を解決する」**という同じ目的のもとに設計されています。

従来のSWIFT送金では、送金に2〜5営業日かかるうえ、手数料も高く、不透明な中継銀行の手数料が上乗せされるという欠点がありました。RippleNetではこれを、数秒で完了し、しかも安価に済ませられる構造に置き換えることを目指しています。

そのなかでXRPは、通貨同士の「中継資産(ブリッジ通貨)」として機能します。たとえば、日本円をXRPに変え、そこからドルに交換することで、円→ドルの直接送金を短時間で成立させる、という仕組みです。

XRPとRipple社の関係

ここで混同されやすいのが、「XRP」と「Ripple(リップル社)」の関係です。XRPは分散型台帳(DLT)上で稼働する暗号資産ですが、Ripple社はその技術を活用して法人向けソリューションを開発・展開している営利企業です。

Ripple社はXRPの開発初期から関与しており、大量のXRPを保有しています。ただし、XRPの運営や検証にはRipple社が直接関与しない仕組みになっており、ビットコインのような「非中央集権型」とは異なる“半中央集権型”の構造をとっています。

この点は、XRPが証券か否かという議論にもつながっており、後述するSEC訴訟問題とも深く関係しています。

法的な問題とSEC訴訟の進展

XRPにとって避けて通れないテーマが、米国証券取引委員会(SEC)との長期にわたる訴訟です。SECは2020年、Ripple社とその幹部を相手取り、「XRPは未登録証券である」として提訴しました。

この訴訟は、単なる国内問題にとどまらず、仮想通貨が証券かどうかを巡る世界的な議論に波及しました。裁判の過程で、一部の判断では「リテール販売分のXRPは証券ではない」とされた一方、機関投資家向けの販売には違法性があったと認定される場面もあり、決着したとは言い切れない微妙な状況が続いています。

この訴訟がXRPの価格に与える影響は大きく、ニュース1本で10〜20%動く局面も珍しくありません。価格予想を行う際には、この訴訟の進捗と、それに対する市場の反応を見逃さないことが重要です。

3. XRPのユースケースと市場での位置づけ

XRPは国際送金分野での活用が主ですが、それだけではありません。近年では以下のような用途でもXRPが使われ始めています:

- Ripple社の提供する**ODL(オンデマンド流動性)**サービス

- 一部の取引所での取引手数料支払い

- NFTやDeFiプラットフォームでの採用試験(ただし規模は限定的)

ただし、XRPは投資家の間で「時価総額上位・知名度の高い銘柄」としての存在感が強いため、ユースケース以上に、価格トレンドや大口の動向に注目が集まりやすいトークンでもあります。

いわば、技術的な評価と、市場における「認知・ブランド力」とが二層構造で価格を動かしているのがXRPの特徴だとも言えます。

次のパートでは、過去の価格推移とテクニカルな分析を通じて、どんなタイミングで何が起きたのか、XRPの“値動きの性格”を見ていきます。それが、未来のシナリオを組み立てるための土台になります。

現在の市場状況と直近の価格動向

未来を予測するには、まず今を丁寧に観察する必要があります。これは、価格予想に限らず、あらゆる投資判断に通じる基本姿勢です。

XRPの場合、今どこにいるのか?なぜ今の価格帯にとどまっているのか?それは市場全体の動きと連動しているのか、それともXRP固有の事情なのか?このパートでは、そういった現在地を確かめるための視点を整理していきます。

現在のXRP価格とボラティリティの傾向

2024年5月時点でのXRP価格は、0.50ドル台前半から後半を軸に上下を繰り返しています。これは、2023年後半にSEC訴訟の中間判決が出たあと、一時的に0.70ドル台まで上昇した流れの調整局面と見る向きもあります。

一方で、他の主要銘柄(BTC・ETH)に比べると、XRPの値動きはやや鈍く、横ばい傾向が続いているという見方もできます。ボラティリティの指標を見ても、XRPは短期的には突発的なスパイクを見せるものの、トレンドの持続力に欠ける状況が続いています。

この「重さ」は、ポジティブにもネガティブにも取れます。ネガティブに見れば、買いが続かず上値が重いとも言えますが、ポジティブに見れば、過去に比べて過熱感やバブル的な不安定さが減ってきているとも解釈できます。

最近のニュースや価格に影響を与えた要因

短期的なXRPの価格変動は、やはりニュースの影響が極めて大きいです。とくに以下のような話題は、XRPに直結するかどうかにかかわらず、すぐにチャートに反映されやすい傾向があります:

- Ripple社の国際展開や新規提携発表(特に中東・アジア圏)

- SEC訴訟関連の新証拠や裁判所コメント

- グローバル規制機関の新しい暗号資産ルール案

- 大手投資家(いわゆるクジラ)のオンチェーン動向

- XRPの新規上場・再上場ニュース(例:米国の主要取引所への復帰)

なかでも注目度が高かったのは、2024年3月にRipple社がアラブ首長国連邦(UAE)の大手送金業者と新たなパートナーシップを締結したという報道です。これにより、「XRPは国際送金の本命だ」というストーリーが一時的に強まり、短期的な買いが集中しました。

ただし、こうしたニュースは持続的な価格上昇を保証するものではないということも、過去の事例から学んでおく必要があります。

インフレ・金利・マクロ経済の影響

最後に、XRPだけでなく**仮想通貨市場全体を揺らす“もっと大きな力”**についても触れておきましょう。それが、インフレ率・金利政策・景気後退リスクなど、マクロ経済要因です。

2022〜2023年にかけての米国FRBの利上げ局面では、仮想通貨全体が苦しい展開を強いられました。特にXRPのように実需に結びついたユースケースが評価されにくい局面では、価格が置き去りにされやすいという傾向もあります。

しかし2024年春以降、金利上昇圧力がやや緩み、ETF市場や機関投資家の参入が進み始めたことで、再び「資産としての暗号資産」が評価される流れが戻りつつあります。

XRPは「証券か否か」という不安要素を抱えるため、こうした大口資金の流入ではやや後回しにされがちですが、その分だけ、明確な決着がついた際の価格インパクトは大きくなる可能性があるとも言えます。

次のパートでは、こうした現状を踏まえたうえで、2025年〜2030年のXRP価格予想を短期〜中期の視点から組み立てていきます。チャート分析だけでは見えない“想定されるストーリー”に焦点を当てて進めていきます。

テクニカル分析によるXRP価格予想

テクニカル分析というと、つい専門用語や数値の羅列を思い浮かべがちですが、本質はもっとシンプルです。今の価格がどう動いていて、どこで止まりやすくて、何が引き金になって次に動くのか。それを視覚的に読み取る試みです。未来を当てるというより、「今、地図のどこにいるのかを確認する」ための作業とも言えます。

短期〜中期のテクニカル指標(RSI・MACD・移動平均線)

今のXRPのチャートを見ると、短期・中期の間を漂っているような印象を受けます。たとえば、RSIはおおよそ45から55のあいだを推移していて、買われすぎでも売られすぎでもない、いわば“判断保留”のゾーンにいます。過熱もしていなければ投げ売りもされていない、そんな落ち着いた中立圏で息を潜めているような状態です。

MACDに目を移すと、一応ゴールデンクロスは出ています。ただ、それがしっかりとした上昇トレンドにつながっているかというと、今のところはそうでもありません。やや弱々しい交差という印象で、実際の出来高やろうそく足の勢いも、強気相場というほどではありません。

50日移動平均線を下回る局面も続いていますが、200日線には近づいてきており、ここを割り込まずに反発するようなら、「長期的な底値圏」と見なされる可能性も出てきます。こういった線は、数字そのものよりも「ここを意識している人が多いかどうか」の方が重要です。集団心理の足跡を辿る、そんな感覚が近いかもしれません。

サポートライン・レジスタンスライン

値動きの中で何度も跳ね返されているポイントを見ると、その価格帯がどれだけ“市場に記憶されているか”が見えてきます。XRPでいえば、2024年春の時点では、0.48ドルあたりが堅い下値支持線として意識されていて、これまでも複数回そこで踏みとどまってきました。

一方、上には0.57〜0.60ドルというレジスタンスゾーンがあり、ここを抜けきれない状態が続いています。さらには、その上の0.65〜0.70ドル圏。ここはSEC関連の好材料で上昇したときに跳ね返された“記憶”が市場に残っていて、今も心理的な壁として強く働いています。

こうしたラインは、突破した途端に意味が反転します。かつての抵抗線が、今度は支持線になる。価格の推移を単なる上下ではなく、「ここで人々は何を期待し、何に警戒したのか」という目線で追うと、ぐっと奥行きが出てきます。

チャートパターンと売買シグナル

XRPのようにニュースで荒れやすい銘柄でも、実は一定のチャートパターンを繰り返していることがあります。たとえば、下値を保ちながら上値を切り下げていく下降三角形は、しばしば下方ブレイクの前兆として機能してきました。とはいえ、それが毎回同じように効くわけではなく、過去のパターンを知っていることが“安心感”に変わってしまうと、逆に判断が鈍るリスクもあります。

それよりも重要なのは、「この形になったとき、どういう心理状態の人たちがこの価格帯に集まってくるのか」という、市場心理の流れを想像することです。ダブルボトムが出現したなら、それは誰かが底値と判断して買い支えた証拠。バンドの収束が見られるなら、それは大きな値動きの準備段階。すべての形には、それを作った“人間の判断”が背景にある。それを感じ取るのが、パターン分析の本当の価値です。

XRP価格と他銘柄の相関関係(BTC・ETHとの関係性)

もうひとつ忘れてはいけないのが、XRPがどれだけ“他人の動き”に影響される存在なのかという視点です。ビットコインやイーサリアムとの相関関係は、時期によって強くなったり弱くなったりしますが、XRPはとくに「地合いに影響されやすいが、突発的に単独行動を起こす」タイプです。

たとえば、BTCが上がればXRPもつられて上がる、という連動は依然としてあります。ですが、Ripple関連の訴訟や新サービスが発表された瞬間、BTCとは無関係にXRPだけが急騰する場面も珍しくありません。これは、市場の“温度”はBTCで測りつつ、XRP固有のトリガーも常に警戒しておく必要があるということを意味します。

「地合いを見る目」と「個別銘柄の癖を知る目」。この二重の視点を持つことが、XRPのテクニカル分析では特に求められます。

次のパートでは、いよいよ価格予想の核心へ。まずは2025年のXRP価格を、月ごとに展開されうるシナリオとして描いていきます。現実的な値幅とともに、どんな条件でそれが起きるのかも一緒に考えてみましょう。

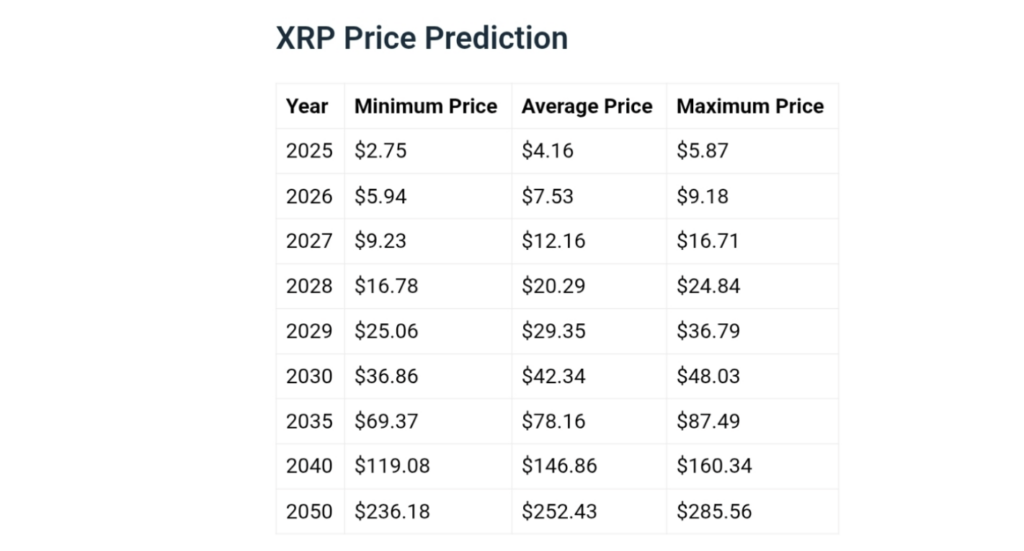

年別価格予測:2025年〜2050年の長期シナリオ

どんな価格予想にも、“数字”だけでは見えない前提条件があります。ただ「上がる」「下がる」と言うだけでは、それが起こる理由も、避けるべき落とし穴も見えてきません。このパートでは、2025年から2050年までを4つのフェーズに分けて、それぞれのタイミングで想定されるシナリオを描いていきます。

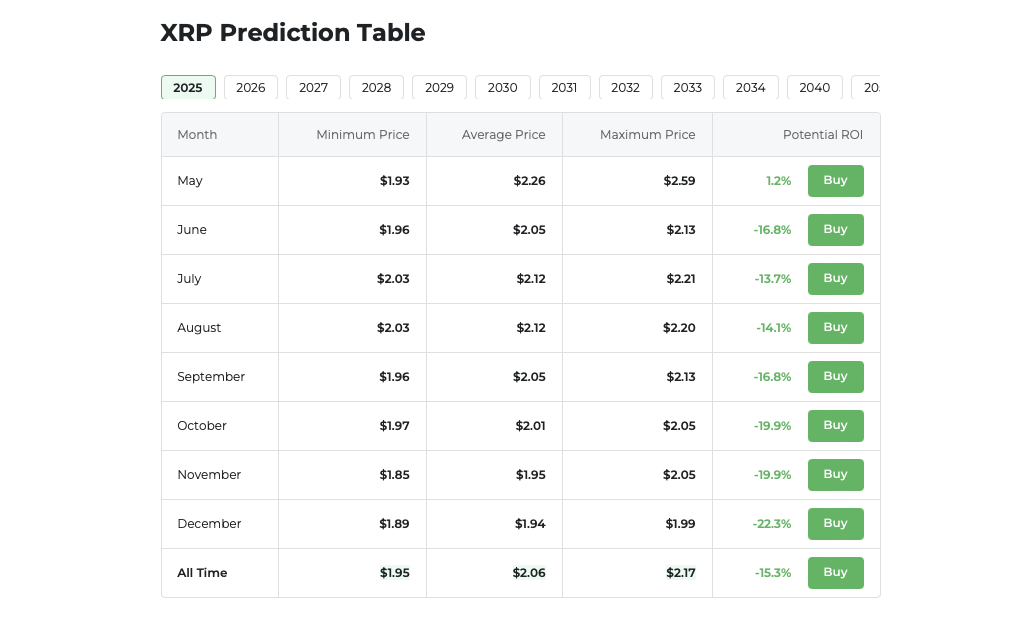

2025年のXRP価格予想(月別に分けたシナリオ)

まずは直近の1年間、2025年を見ていきましょう。1年という時間軸は短すぎず長すぎず、実際にポジションを持って動く人にとっては最も現実的なスパンです。

1月〜3月は、おそらく2024年の米国大統領選や金利政策の影響を引きずった状態が続きます。市場全体が様子見に入る中で、XRPも0.50〜0.55ドルあたりでの停滞感が出るかもしれません。

しかし、春から初夏にかけて、もしSEC訴訟が何らかの前進(和解・規制緩和・部分的勝訴)を見せれば、そのタイミングで0.70〜0.80ドル台へのブレイクが視野に入ってきます。ここは**最初の“心理的転換点”**です。

秋以降は、再び調整フェーズに入る可能性も高いです。なぜなら、こうした「規制関連のニュースによる上昇」はしばしば材料出尽くしで下がるというのが仮想通貨市場のパターンだからです。つまり、10月〜12月は調整+次の仕込み期として機能する可能性があります。

2026年〜2030年の価格トレンド予想

この5年間は、XRPにとって「市場の信頼を回復できるかどうか」のフェーズです。もしRipple社がODL(オンデマンド流動性)やCBDC連携などを着実に広げ、実需ベースでの取引量が増えていけば、XRPの価値は“取引手段”として安定していくでしょう。

その場合、2027〜2028年あたりには、1.2〜1.5ドルを軸とするレンジ帯で推移している可能性があります。ここでは、「投機的な値動き」よりも「ネットワーク効果による底上げ」の方が支配的になってきます。

逆に、企業連携や採用が思ったほど広がらず、他の通貨(特にステーブル系や中央銀行デジタル通貨)に役割を奪われた場合、この時期は鳴かず飛ばずの横ばい相場となるでしょう。その場合は0.60〜0.90ドル前後の範囲で、数年単位の低空飛行が続く可能性もあります。

2031年〜2040年のシナリオ別予測

この10年の最大の焦点は、XRPが「個人投資の対象」から「インフラの一部」へ移行できるかどうかです。技術的な信頼性、法的な明確化、実用性。この3つが揃えば、2035年頃には5ドル台に定着するシナリオも現実味を帯びてきます。

たとえば、米国を含む主要先進国でXRPの取り扱いが合法かつ金融インフラとして認知され、RippleNetが数十カ国の送金網に定着した場合、そのトークンとしてのXRPは、もはや“仮想通貨”というよりも「送金ネットワークのガソリン」のような役割を担っているはずです。

ただし、リスクも存在します。規制による過度な制限や、Ripple社の経営的な問題、あるいはまったく新しいテクノロジー(量子暗号通貨や国際ブリッジ通貨の新興勢力)による置き換えが起こった場合、XRPは「時代の遺物」となる可能性もゼロではありません。

2050年までにXRPはどうなるか?超長期の可能性

ここまで来ると、もはや“予想”というより“構想”に近くなります。とはいえ、あえて想像してみる価値はあります。なぜなら、仮想通貨の本当の可能性は「投機対象としての寿命」ではなく、「インフラとして生き残れるかどうか」だからです。

2050年、もしXRPが国際送金の標準として機能しているとしたら、そのときの価格は10ドルを超えていても不思議ではありません。逆に、技術革新が別の方向へ進んでいたら、XRPは0.01ドル以下で静かに眠っているかもしれません。

大事なのは、こうした複数の可能性を排除せず、「どんな未来にでも対応できるようにポジションや戦略を組んでおくこと」です。価格を予想するという行為は、単なる数当てではなく、どんな未来でも“自分は生き残れる”という前提を作るための準備作業なのです。

次のパートでは、XRPの価格が実際にどんな仕組みで動いているのか、チャート以外の観点──市場参加者、取引所、流動性、需給──などから、もう少し現場寄りに見ていきましょう。

アナリスト・機関による予想と意見比較

XRPの未来をどう見るか。その問いに対して、世の中にはすでに無数の「答えらしきもの」が出回っています。アルゴリズムが弾き出した価格モデル、著名アナリストの解説、YouTubeのサムネイルに並ぶ強気な数字。とはいえ、それらを鵜呑みにするのは危険です。

大切なのは、「誰が、どんな前提で、どんな方法を使ってその予測にたどり着いたのか」を冷静に見極めることです。このパートでは、主要な予測モデルや発信者の意見をいくつか取り上げながら、その背景にある論理や視点の違いを比較していきます。

Wallet Investor / GOV Capital / DigitalCoinなどの予測

まずは、AIや統計モデルを使って自動的に価格予想を出す代表的なサイトから見てみましょう。

Wallet Investor の予測では、XRPは2025年末にかけて0.70〜0.90ドル程度までの穏やかな上昇を想定しています。一方、GOV Capital はもう少し強気で、同時期に1.2〜1.5ドルの水準に達する可能性を示唆しています。DigitalCoinPrice も似たような範囲で、年々ゆるやかに上昇する見込みを描いています。

一見、これらは似たような数字を並べているようにも見えますが、実はアプローチに違いがあります。Wallet Investorは過去の価格変動パターンをベースに機械学習で将来のレンジを推定しており、突発的なニュースや制度変更は基本的に織り込まれていません。GOV CapitalやDigitalCoinは、やや楽観的な前提を置いた上での伸びを見込む傾向があります。

つまり、こうした予測を参考にする場合は、「これは“こういう条件なら”という想定での数字なんだな」と、予想よりもむしろ“条件”を見ることが大事です。

インフルエンサー・YouTuberの強気/弱気見解

YouTubeやX(旧Twitter)では、日々XRPに関する見解が飛び交っています。とくに海外インフルエンサーの中には、「XRP to $10」「XRP to $100」といった刺激的なタイトルを掲げる投稿が絶えません。

ただ、こうした発信の中身はピンキリです。たとえば、XRPの法的明確化が進めば機関投資家の資金が一気に流れ込む、というロジックはたしかに筋が通ってはいます。しかし、それが「◯年に100ドル」という具体的な価格予想にまで跳ね上がる理由は、実のところ説明されていないことも多いです。

一方、慎重派の発信者のなかには、「XRPは法的リスクと採用スピードの遅さから、今後も1〜2ドルが限界」と冷静に見ている人もいます。こうした人たちは、価格よりも取引量やオンチェーンデータに注目しており、あくまで「根拠のある停滞」を描いています。

重要なのは、自分がどの立場に近いのかを判断する前に、誰がその話をしていて、何を根拠にしているかを問うことです。特定の見解に飛びつく前に、「なぜそう言っているのか?その前提は変わったら崩れるか?」と一度踏みとどまる姿勢が、情報過多の時代では必要不可欠です。

「XRPが10ドル/100ドルに到達する」主張の根拠とは

では、「XRPは10ドル、いや100ドルになる」と主張する人々は、何をもとにそう考えているのでしょうか?その根拠には、いくつか共通する論点があります。

まずひとつは、国際送金市場の巨大さです。SWIFTの年間取引規模は5兆ドルを超えるとも言われており、その中の一定割合でもXRPが担えれば、需要増によって価格が数十倍になる、という考え方です。

もうひとつは、トークンの供給量に対する評価の仕方です。XRPは1000億枚が最大供給量と決まっていますが、その大半はRipple社の管理下にあります。発行済み量の中で、流通している枚数とホールドされている枚数のバランスを見て、「実質的な流通枚数はそこまで多くない → 価格が上がりやすい」という見方もあります。

ただし、こうした見方には楽観的な前提が複数折り重なっていることも忘れてはいけません。規制の追い風、技術的な障害の解決、大口投資家の参入、そして競合通貨の失速——それらがすべて揃ったときに初めて10ドルや100ドルが“見えるかもしれない”、という話なのです。

どんな予測も、それを「信じるか否か」ではなく、「どう咀嚼して使うか」が問われています。

次のパートでは、いよいよ価格予測を実践にどう活かすかという視点にシフトしていきます。「じゃあ自分はいつ買うの?いつ利確するの?」という、実際のアクションの設計に入っていきましょう。

投資判断とリスク管理のヒント

XRPの価格予想をいくら読み込んでも、「で、自分はどう動けばいいのか?」という問いは消えません。むしろ、情報が増えるほど選択肢は広がり、迷いも増していくものです。ここでは、トレード戦略や資金配分、情報の見極め方など、実際の投資判断にかかわる重要な視点を取り上げていきます。

短期トレードと長期保有、どちらを選ぶべきか?

これはXRPに限らず、すべての投資家がぶつかる問いです。「この銘柄は長期で伸びるから握っておこう」という考え方と、「ボラティリティが大きいから短期で抜いたほうがいい」という考え方。実際には、その両方が市場に共存しており、どちらが“正しい”とは言い切れません。

XRPは訴訟や提携ニュースで突発的に動きやすい一方、方向感のない横ばい期間も長いため、「短期には波があるが、長期には材料待ち」といった性格をしています。つまり、短期であればチャートと出来高を見ながらタイミングを計り、長期であればある程度の含み損も耐える覚悟が必要です。

大切なのは、自分の投資スタイル(たとえば一日に何回も相場をチェックできるのか、長く放置できるのか)と照らし合わせて、**「どちらが性格的に無理がないか」**を見極めることです。

XRPへの集中投資 vs 分散投資

XRPに強い信頼を置いている人の中には、「今の価格は過小評価されているから、今のうちに全力で仕込むべき」と考える人もいるかもしれません。たしかに、長期的なストーリーを信じるなら、集中投資には一理あります。

ただし、リターンが大きくなる可能性がある一方で、リスクも比例して膨らむことを忘れてはいけません。XRPには訴訟・規制・競合という三重の不確実性があり、いずれかひとつでも逆風に振れた場合、価格が想定外の形で崩れることは十分あり得ます。

分散投資はそういった**「特定の想定が外れた場合にポートフォリオ全体が崩れるのを防ぐ」**ための設計思想です。BTC・ETHなど比較的安定した資産と組み合わせておくことで、XRPの上下を心理的にも冷静に受け止めやすくなります。

価格予想の「外れ方」から学ぶリスク管理

予想が当たることよりも、外れたときにどう動けるかの方が、実は投資でははるかに重要です。過去を振り返ってみても、「XRPは年内10ドル」といった強気な予測は何度も出ては消えてきました。

問題は、そのたびに予測に振り回されて感情的に売買してしまうことです。「この人が言うなら大丈夫だろう」「次こそ上がるはず」と思い込んだ瞬間から、判断は他人任せになってしまいます。

だからこそ、どんな予測も「ひとつの仮説」として扱い、“もし外れたら”のシナリオをあらかじめ用意しておくことが重要です。たとえば、「この価格まで落ちたら一旦損切りする」「3ヶ月反発がなければ一度ポジションを整理する」といったルールを自分で決めておけば、暴落時にも慌てずにすみます。

怪しい価格予想サイト・SNS情報の見分け方

インターネット上には「XRPが100ドルになる根拠」や「絶対に儲かる買い時」など、過激な言葉を並べた情報が溢れています。そうした情報に触れたとき、最初に確認したいのは**「この発信者は何を目的にこの情報を出しているのか?」**という点です。

たとえば、YouTuberやインフルエンサーの中には、広告収益やアフィリエイト登録を目的に、センセーショナルな数字を並べて関心を引こうとするケースもあります。逆に、取引所系メディアの場合は、自社サービスへの誘導が意図されていることもあるでしょう。

こうした情報を鵜呑みにせず、「その予測は誰の利益につながるのか」「過去の予測は的中していたか」といったメタ的な視点を持つことが、リスク回避の第一歩です。

次のパートでは、これまで見てきた知識と視点をどう活かしていくか、**「自分にとって意味のある価格予想の使い方」**という実践的なまとめに入っていきます。

XRP投資の実用ガイド【他サイトが語らない部分】

どれだけ価格予想を学んでも、結局のところ大事なのは「どう動くか」です。予測は予測、現実のマーケットは別物。そして実際に売買するとなると、チャートとは別の視点──ツールの使い方、心の落とし穴、実需とのギャップ──が効いてきます。このパートでは、そうした実務的・実践的なポイントに踏み込んでいきます。

実際の取引所でのXRP購入/価格アラート設定方法

XRPの購入は国内外の多くの取引所で可能ですが、どこで買うかによって手数料や送金対応、注文方法の自由度が大きく変わります。たとえば国内取引所(GMOコイン、DMM、bitFlyerなど)では即時購入がしやすい一方、板取引や海外送金には制限があることが多いです。

一方、BinanceやBybitなどの海外取引所では、指値・逆指値・OCO(ワンキャンセルザアザー)など柔軟な注文が可能で、価格帯ごとのポジション管理にも向いています。

また、価格アラートの設定は意外と重要です。たとえば「XRPが0.60ドルを上抜けたら通知」「0.45ドルを割ったら通知」など、事前にアラートを組んでおくだけで、“感情的なチェック”から解放されて冷静に動けるようになります。これはチャート分析と同じくらい、実用面では強力な武器です。

初心者が陥りやすい「高値掴み」のパターン

「上がってるから買おう」と思った瞬間に、すでにピークは過ぎている。これは仮想通貨投資では定番の失敗例です。XRPでも例外ではなく、とくに2021年春や2023年夏には、SNSの盛り上がりに釣られて買った直後に反落したというケースが多発しました。

この“高値掴み”は、価格だけを見て判断したときに起こりやすく、出来高や過去の反発ポイント、RSIの状態などを見ていれば避けられることもあります。逆に言えば、「どこまで上がったか」ではなく、「なぜ今この価格なのか」「まだ上がる余地はあるのか」を考えられるかどうかが分かれ目になります。

また、初心者はつい“今買わなきゃ損する”という感覚に飲まれがちです。でも、XRPのように何度も上昇・下降を繰り返してきた銘柄こそ、チャンスは一度きりじゃないと知っておくことが、長く続けるための鍵になります。

クロスボーダー送金での利用実績と価格との関係

「実需があるから価格も上がる」とよく言われますが、XRPに関しては少し注意が必要です。たしかにRippleNetを通じて送金処理にXRPが使われている事例はありますが、それがそのまま価格上昇に直結するとは限らないのです。

というのも、企業間の送金処理においては、XRPを一時的に購入して即座に売却するというケースが大半で、長期的に保有されるわけではありません。つまり、実需によってXRPが“使われる”ことと、“投資対象として買われる”ことの間には、タイムラグと温度差があるのです。

とはいえ、送金実績の増加はRipple社やXRPの信頼性につながり、間接的には**「価格下支え要因」になりうる**という見方もできます。すぐに価格が跳ねるとは限らないけれど、底が抜けにくくなる。それが実需の果たす役割です。

過去の暴騰・暴落パターンから何を学ぶべきか

XRPはこれまで何度も急騰と急落を繰り返してきました。とくに顕著だったのは2017年末、そして2021年の初頭、さらに2023年の訴訟関連報道が出たタイミングです。

どれも一時的には「ついに来た!」という雰囲気が市場に広がりましたが、その後に待っていたのは急激な調整や冷え込みでした。こうしたパターンを振り返ると、共通して見えてくるものがあります。

ひとつは、「材料が出た後に買ってしまうと遅い」ということ。ニュースが出て上がったように見える瞬間こそ、実はすでに“買い終わっていた人たち”が売り始めていることが多いのです。

もうひとつは、「暴騰のあとには、過去のサポートラインまで下がる可能性が高い」という現象です。これはXRPに限らず仮想通貨全体の習性でもあり、暴騰を“スタート”と見るか、“ゴール”と見るかで結果が大きく変わるポイントです。

次のパートでは、これまでの内容をふまえて、読者が自分の目的やスタイルに合わせてこの情報をどう活かせばいいかという最終ガイドラインに入っていきます。

よくある質問(FAQ)

このセクションでは、XRP価格予想に関してよく寄せられる質問を取り上げ、それぞれに丁寧な視点で答えていきます。明確な答えが出ないものもありますが、その場合も**「どう考えるべきか」**という方向性を提供できればと思います。

XRPの今日・今週・今年の予想価格は?

短期の価格予想は、あくまで状況によって大きく変わる可能性があるものです。今日や今週に関しては、RSIや出来高、BTCとの相関などを見ながら判断するのが現実的ですが、それでもニュースひとつで流れは変わります。

2024年末までというスパンで見れば、XRPが0.50〜0.80ドルの範囲で推移する可能性は十分あります。ただし、これはあくまで「今の条件が続いた場合」の話。訴訟の進展やマクロ経済の影響によって、上下どちらにも振れる余地は残っています。

XRPは将来いくらになる可能性がある?

将来といっても、それが1年後なのか10年後なのかで答えは大きく異なります。中期的には1〜2ドル、長期で実需と規制面が整えば5ドル超、という見方は一部の機関でも出ています。

ただし、**「可能性」=「確率が高い」という意味ではありません。**高い可能性が見込めるからこそ、多くの人が注目している。その結果、予測どおりにいかないリスクも常に隣り合わせで存在します。

XRPは10ドル/100ドルを超える?

「技術的にはあり得るが、現実的には条件が揃わなければ難しい」──これが最もバランスのとれた答えです。

XRPが10ドルに到達するには、まずは国際送金などの実需が爆発的に拡大し、しかもその需要が継続的にXRPトークンの需要を生む形になっている必要があります。

100ドルとなると、それはもうXRPが“投機”ではなく“金融インフラ”として世界で使われている状態と言えるでしょう。夢のある数字ではありますが、それを支えるだけの現実が追いついてこなければ、実現は難しいと見るべきです。

XRPはビットコインのような成長をするか?

成長の「種類」が違う、というのが答えになるかもしれません。ビットコインは価値の保存(ストア・オブ・バリュー)という文脈で評価されており、「デジタル・ゴールド」的な性格を持っています。

一方XRPは、より実用的・流通的な役割を担う設計です。したがって、価格の動きもビットコインとは違うリズムを持っています。爆発力というより、制度化・採用による“浸透力”がカギになる通貨です。

投資するなら今?それとも様子見?

これは「何を目的に投資するか」によって答えが変わります。短期トレードを狙うのであれば、テクニカル指標やボラティリティの状況を見ながらの判断になりますし、長期保有を前提とするなら、いまが“仕込み期”と捉えることもできます。

ただしどちらの場合でも、全力投入ではなく段階的に分散してエントリーするのが現実的なリスク管理になります。予想が外れてもリカバリーできるような形で入ることが、今のような不確実性の高い相場では特に重要です。

価格予測の信ぴょう性はどうやって見極める?

大事なのは、「誰が」「どの前提で」「どんな手法で」その予想を立てているかです。数字だけを切り取るのではなく、その予想が立てられた背景を読み取る力が求められます。

たとえばAIベースの予測モデルは、過去の価格パターンから統計的に未来を描いているだけで、外的要因や規制の動きなどは織り込まれていないことがほとんどです。逆にインフルエンサーの発信は、視聴数や登録者数のために極端な見解が選ばれやすい傾向があります。

「予測」よりも「判断のプロセス」に注目すること。それが信頼性を見極める一歩目です。

XRPのSMAやRSIはどう解釈すべき?

これらの指標は、価格の“現在位置”を知るための道具として非常に有用です。たとえば、50日移動平均線(SMA)を上抜けたタイミングは、短期的に上昇トレンドへ転じるシグナルとされることが多いです。

RSI(相対力指数)は、70を超えると「買われすぎ」、30を割ると「売られすぎ」とされますが、相場がトレンド相場かレンジ相場かによって、その解釈は変わってきます。

要するに、これらの指標は「判断を補助するためのヒント」であり、単独でエントリーやエグジットを決めるものではありません。複数のシグナルを重ねて見て初めて、全体像が見えてくるというのが実際のところです。

SECとの問題は価格にどう影響する?

短期的には非常に大きな影響があります。過去にもSECとの裁判関連でXRPは急騰・急落を繰り返しており、裁判結果や発言一つで数十%動くことすら珍しくありません。

長期的には、「この問題がいつ・どう決着するか」だけでなく、その結果RippleやXRPがどう扱われるのか(証券としてか、それ以外か)にかかっています。訴訟の解決=上昇という単純な構図ではなく、どう解決されたかの“質”が重要になります。

XRPは安全な投資先といえるか?

どの投資にもリスクはありますが、XRPはその中でも**「不確実性が特に大きい資産」**に分類されるでしょう。訴訟問題、規制の動き、他チェーンとの競合。リターンの可能性は大きい一方で、状況次第では急激に評価を落とすリスクもあります。

したがって、XRPを“安全”と捉えるかどうかは、どれだけその変動性に耐えられるか、自分自身の姿勢と許容度次第です。すべてを任せきるのではなく、理解したうえで選ぶ。それがXRPに限らず、すべての暗号資産に共通する原則です。

次が最終パートです。この長い記事をどう活用し、自分の投資判断に落とし込んでいくか──そのための「まとめと出口」をご案内します。

まとめ|XRPの未来を読むために必要なこと

仮想通貨XRPについて未来を考えるとき、どうしても「いくらになるのか」「上がるのか下がるのか」に意識が引っ張られます。でも、価格予想というのはあくまで参考資料のひとつ。道具ではあっても、それ自体が最終目的になるべきではありません。

価格予想はツールであり、ゴールではない

XRPの価格が今後どう動くかを読むには、テクニカル分析やファンダメンタルズ、マクロ経済の動向まで、多くの要素を絡めて考える必要があります。そうした予想は投資戦略を立てる上での“材料”ではあるけれど、「予想が当たるかどうか」だけを追い続けるのは本質を見失う原因にもなります。

投資の目的は、単なる予想勝負ではなく、リスクとリターンの関係をどうコントロールするか。その観点から見ると、価格予想は「戦略を立てるためのナビ」くらいの位置づけで扱うのがちょうど良いんです。

短期予測と長期ビジョンのバランスを取る思考法

チャートを追っていると、つい短期的な動きに一喜一憂してしまいます。でも、XRPのような仮想通貨は規制、国際送金市場の成長、提携企業の動きなど、中長期の変化が価格に大きく影響します。

だからこそ、短期と長期のどちらか一方に偏るのではなく、「今はこう動いているけれど、数年後にどういう状況が想定できるか」という視点を常にセットで持っておくこと。トレードとホールドの判断基準を別に持ち、それぞれのロジックで動けると、ノイズに左右されにくくなります。

投資判断の最終責任は誰にあるか?

そして最後に確認しておきたいのが、投資の意思決定において最終的にその結果を受け止めるのは自分自身、という当たり前だけど大事な点です。

どれだけ有名なアナリストの予測であっても、SNSで話題になっていても、それを元に行動するのは自分。その結果に納得できるように、情報を「鵜呑みにする」のではなく「検証する」姿勢が求められます。

価格予想に振り回されないためにも、自分なりの判断軸を持つこと。未来を読むというのは、予言ではなく仮説の積み重ねです。その精度を少しずつ高めていくことが、XRPに限らず、すべての投資に共通するリスクとの向き合い方になります。

まとめと活用:あなたにとってのXRP価格予想とは?

ここまで、かなりの情報量を一緒に歩んできました。XRPという通貨の背景、テクニカルの視点、年ごとの価格予測、そして実用的な戦略やリスクの扱い方。途中、数字に圧倒されそうになったかもしれませんし、意見のぶつかり合いに戸惑った場面もあったかもしれません。

でも、それこそがこの分野の“リアル”です。予想は誰かの視点であり、未来は誰にも保証できない。では、なぜ私たちはそれでも価格を読むのか?──それは、自分自身の判断軸を作るためです。

価格予想は「当てる」ためのものではなく、「備える」ためのもの。上がったときにどう動くか、下がったときにどう守るか、そして何も起きないときに何を考えるか。シナリオを複数持つことは、感情に飲まれないための唯一の準備かもしれません。

たとえば、2025年にXRPが1ドルに到達しなかったとしても、それが“失敗”とは限りません。もしその過程で、自分の判断精度が上がり、資金配分の技術が身につき、相場との付き合い方が洗練されていたなら──それは、立派な成果です。

このガイドが提供できたのは、あくまで“地図”のようなもの。どのルートを選ぶかはあなた次第であり、どれを選んでも構わない。ただ、地図が手元にあることで、少なくとも迷う時間は減らせるはずです。

どうか、価格だけに一喜一憂せず、「自分はなぜこれを持っているのか?」という問いを忘れずに。

XRPの未来は、まだ決まっていません。

だからこそ、向き合う価値があるのです

Post Comment