ISO 20022対応通貨の正体:XRP・XLMの未来像

こんにちは、中村健司です。

「XRPはISO 20022に対応しているから将来性がある」といった話を、最近目にする機会が増えていませんか? たしかに、それらしい図解やリストがネットで拡散されるたびに注目を集めます。ですが、その多くは仕組みの背景や技術的な意味まで踏み込まず、表面的な比較にとどまっている印象も拭えません。

この記事では、「ISO 20022とは何か?」という本質的な問いから出発し、それが送金インフラや仮想通貨とどう結びつくのか、そしてなぜXRPやXLMなどが話題に挙がるのかを、ステップを追って丁寧に整理していきます。

単なる「リストに載っている通貨だからすごい」ではなく、金融インフラの中でどのような立ち位置にあるのか、そしてそれが実際のユースケースにつながるのか──そうした構造的な理解のための材料として、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

はじめに:ISO 20022と仮想通貨の交差点

なぜ「ISO 20022対応の仮想通貨」が話題になっているのか、正直、最初はピンとこない人も多いと思います。そもそも「ISO」という単語だけで、なんだか国際基準とか業界用語っぽくて距離を感じてしまう。でも、もしそれが「世界中の銀行の言語が一つに統一されようとしている」という話だったら?そして、その言語に仮想通貨の一部が“対応している”となれば──一気に話が現実味を帯びてきませんか?

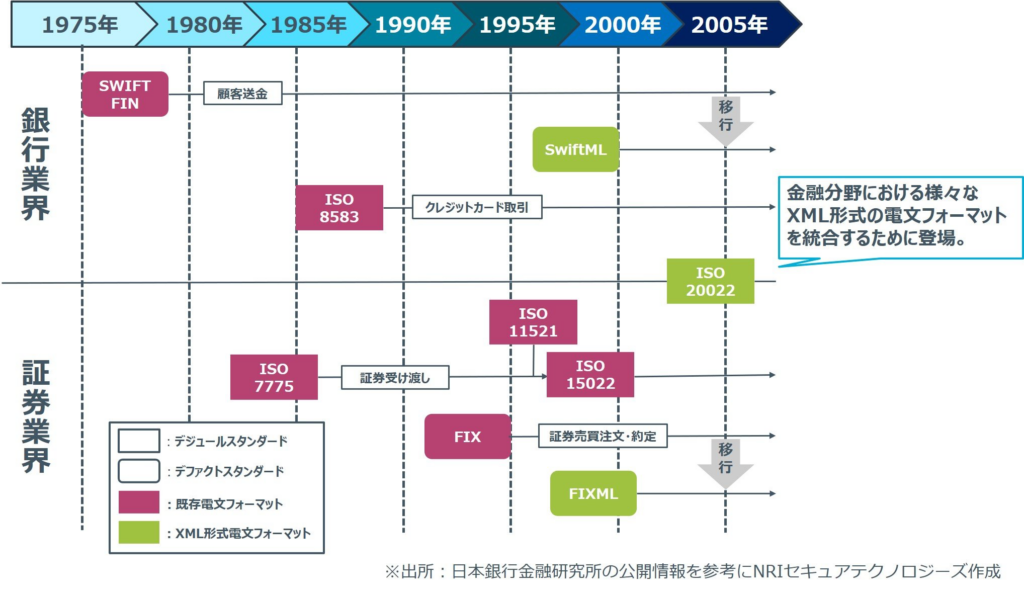

まず前提として知っておきたいのは、「ISO 20022」は単なる暗号通貨用の規格ではないということ。これは、グローバルな金融通信の“共通フォーマット”として設計されたもので、送金や決済、証券取引など、あらゆる金融取引に使われる“メッセージの型”です。2025年11月には、SWIFT(国際銀行間通信協会)もこれを標準に完全移行すると発表しており、これは事実上、世界中の銀行システムがこの規格に対応することを意味します。

じゃあ、それと仮想通貨に何の関係があるのか?──ここが本題です。

仮想通貨は、もともと「既存の金融システムに依存しない、新しいお金の形」として生まれました。でも今、流れが変わりつつあります。国や中央銀行がCBDC(中央銀行デジタル通貨)を真剣に設計し始め、VisaやMastercardがステーブルコイン決済を模索し、銀行もブロックチェーンの活用を始めています。そしてその動きのなかで、「ISO 20022に適応できる仮想通貨は、今後の金融インフラと自然に連携できるのではないか?」という視点が生まれたんです。

たとえば、Ripple社が推進するXRPは、銀行向けの送金ネットワーク「RippleNet」を通じて、すでに複数の国際銀行と実証実験を重ねています。Stellar(XLM)は、国際送金に特化した通貨として、IMFの関係者にも言及されるほど注目を集めています。これらの通貨は、「ISO 20022に準拠した金融機関と技術的に連携しやすい」とされ、実際に業界の中で“対応通貨”と呼ばれ始めました。

ここで一つの疑問が浮かびます。「対応している」とは、どういう意味なのでしょうか? ISOに公式に登録されたわけではないし、ブロックチェーンはそもそも独自プロトコルです。それでも、「メッセージの構造が互換的」「銀行とのAPI連携が可能」「KYCやAMLなどの制度的要件を満たせる」といった、実務レベルでの“接続性”が評価されている──という背景があります。

要するに、「ISO 20022対応の仮想通貨」とは、単なるラベルではなく、これからの金融システムにおいて“実際に使える可能性がある”ことを意味するわけです。そしてそれは、ビットコインとは違った意味での「価値の裏付け」にもなり得る。

この記事では、こうした前提を一つひとつ紐解きながら、主要な通貨(XRP、XLM、QNT、XDCなど)の特徴、金融インフラとの関係性、そして2025年春現在の最新動向まで、実例を交えて掘り下げていきます。単なる「対応コイン一覧」で終わらない、“このトピックの全体像”を一緒に見ていきましょう。

ISO 20022とは何か?

さて、ここからは肝心の「ISO 20022とは一体何なのか?」という話に入っていきましょう。

まず、正直なところ「ISO」って聞くと、パソコンやテレビの国際規格、あるいは工場の品質管理あたりを連想する人が多いのではないでしょうか?それが「仮想通貨に関係あるの?」と思ったら、むしろ自然な反応です。でも、ISO 20022はちょっと違います。これは金融業界、とくに国際的な送金や決済に関わる**“金融メッセージング”の共通フォーマット**なのです。

じゃあ「金融メッセージ」って何?と疑問に思うかもしれません。

たとえば、あなたが日本からアメリカの口座に10万円を送金するとします。そのとき、実際に銀行間でやり取りされるのはお金そのものではなく、「誰が誰にいくら送ったのか」「どの口座番号か」「どの通貨か」「どういう理由で送金されたのか」──そういった情報を含む“メッセージ”なんですね。

このメッセージを、どの銀行でも理解できるように「共通言語」として整備しよう、というのがISO 20022の本質です。HTMLやJSONのように、データの構造を厳密に定めることで、どの金融機関でもスムーズに処理できるようになる。つまり、「送金内容の国際的な型」をつくっている、と言ってもいいでしょう。

ここで重要なのが、旧来の金融メッセージ規格(MT規格)と違って、ISO 20022は“構造化されたデータ”を扱えるという点です。これにより、機械が内容を自動で読み取ったり、コンプライアンスチェックを即時に走らせたりと、送金の自動化・透明化が可能になります。

ではなぜ今、この規格がここまで注目されているのでしょうか?

最大の理由は、2025年11月──つまり今年の終わり──にSWIFTが完全移行を予定しているからです。SWIFTといえば、世界中の銀行が国際送金に使っているネットワーク。そのSWIFTが「もう旧式のMTメッセージは使わず、これからはISO 20022だけでいく」と宣言したのは、業界にとって大きな転換点でした。すでにEU圏や一部のアジア諸国では、中央銀行がISO 20022準拠の送金基盤を導入し始めており、日本でも日銀ネットの将来的な更新が議論されています。

つまり──**ISO 20022は「新しい銀行の言語」**であり、国境を超えてリアルタイム決済や規制対応を実現するための“前提条件”なのです。

この時点で、仮想通貨の話にもう一度戻ってみましょう。

ブロックチェーンはそもそも「分散型でグローバル」な送金システムを提供してきましたが、金融機関と本格的に連携するには、ISO 20022のような既存インフラとの接点が不可欠です。つまり、**「銀行が話す言語を、ブロックチェーンも理解できるか?」**ということが問われているのです。もし仮想通貨がその“言語”に対応できるなら、従来の銀行送金システムとスムーズに連携できる。その実現が、XRPやXLMといった一部の通貨で始まっている──というのが今の潮流です。

ここまでで見えてきたのは、「ISO 20022対応の仮想通貨」とはただのバズワードではなく、“従来の金融インフラとの技術的な会話能力”を持った通貨だということです。そしてその能力は、中央銀行デジタル通貨(CBDC)、規制下でのステーブルコイン決済、クロスボーダー決済の実用化など、今後の金融インターフェースにおいて極めて現実的な武器になります。

じゃあ、どの通貨が本当にその力を持っているのか? それが次のパートのテーマです。

ISO 20022対応仮想通貨の一覧と特徴

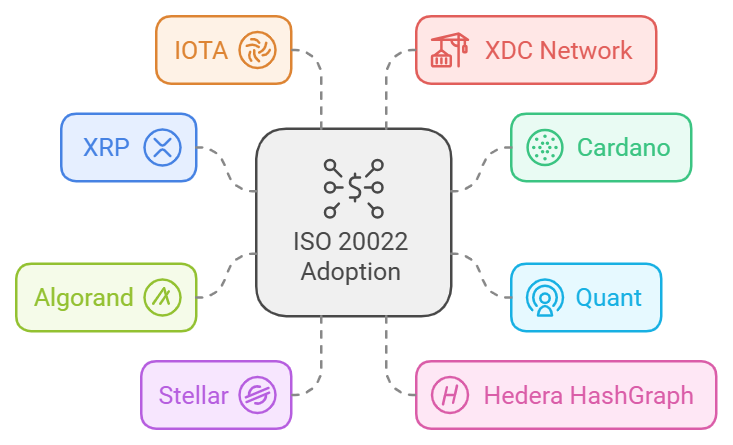

じゃあ実際に、「ISO 20022対応」とされる仮想通貨って、どれくらいあるのでしょうか? そして、それぞれ何が“対応”たる所以なのか。名前だけ並べて満足するのは簡単ですが、ここでは少し踏み込んで、技術的・実務的な背景まで一つひとつ見ていきましょう。

まずよく取り上げられるのが、XRPとXLM。これはもう「ISO 20022対応通貨」という言葉が出てくるたびに、ほぼセットで名前が挙がります。どちらも元Rippleのエンジニアたちが関わっており、銀行向け送金という分野に特化した設計を持っています。RippleNetの中でXRPがどのように活用されているか、Stellarが国連や世界銀行のプロジェクトにどう採用されているか──こういった事例は、あとで詳しく掘り下げていきます。

じゃあ、他にどんな通貨がこの「対応通貨リスト」に入ってくるのか?

名前だけ見ると、ALGO(Algorand)、XDC(XinFin)、QNT(Quant)、HBAR(Hedera)、MIOTA(IOTA)、ADA(Cardano)などがよく挙げられます。SNSや一部の分析サイトでは「ISO対応通貨トップ10」といったリストが出回っていて、「これらの通貨はすでに国際金融システムに組み込まれる準備ができている」といった言説もありますが、ここで一度、その“対応”という言葉の中身を冷静に見直す必要があります。

たとえば、ALGO(Algorand)はブロックチェーンの設計が非常に高速で安定しており、CBDC実証実験にも選ばれたことがあります。ただし、ISO 20022のメッセージそのものを取り扱っているかというと、直接的な記述は公式資料には見当たりません。ではなぜ“対応”とされるのか?──それは、おそらく「中央銀行や政府系のプロジェクトとの連携実績がある」「金融レイヤーとの統合性を前提とした設計がされている」といった点から、“将来的にISO 20022ベースのネットワークにも接続可能”という読みが含まれているのだと思われます。

XDC(XinFin)に関しては、ちょっと立ち位置が面白いです。これはもともと貿易金融向けのハイブリッド型チェーンとして開発されていて、実際にISO 20022メッセージとの互換性について公的に言及している数少ないプロジェクトのひとつです。ブロックチェーンと銀行間取引の“橋渡し”として期待されている存在ですね。

一方でQNT(Quant)は、ちょっと異質な存在です。これは“Overledger”という中間ソフトウェアを通じて、異なるブロックチェーンや既存金融システムと統合することを目指すプロジェクト。通貨(QNT)自体がISOメッセージに対応しているというより、“既存金融ネットワークとブロックチェーンの橋渡しを担うレイヤー”として、ISO 20022ネットワークの翻訳機能を持ちうる、という期待値が評価されているようです。

じゃあ、こうした通貨はどうやって“対応している”と判断されているのでしょうか?

ここが実は一番重要なポイントです。ISO 20022に「準拠する仮想通貨の公式リスト」というものは、どこにも存在しません。国際標準化機構(ISO)が「この仮想通貨は準拠」とお墨付きを与えているわけではない。つまり、“対応している”という表現は、あくまでプロジェクトの目的・技術的構造・金融連携実績などをもとに、市場側が独自に評価している概念なんです。

たとえば、

- 金融メッセージの取り扱い(もしくはそれに近いAPI構造)を想定しているか?

- 金融機関との実証実験やパートナーシップがあるか?

- KYC/AMLなどの規制要件への準拠を考慮した設計がされているか?

──といった観点で、複数の通貨が「ISO 20022対応」と“されて”いるわけです。

つまり結論として、「対応しているかどうか」は白黒の話ではなく、グラデーションの中でどれだけ現実の金融システムに近いか?という尺度で見ていく必要があるということ。そしてその中でも、特にXRPとXLMは「対応度が高い」と広く認識されており、それにはしっかりした理由がある──その理由を、次のパートでじっくり見ていきましょう。

XRPとXLM:ISO 20022対応の先駆者

ここまで読んできて、「じゃあ結局、XRPとXLMって他の通貨と何が違うの?」と思った方、たぶんその疑問は大正解です。というのも、仮想通貨の中で「ISO 20022対応」の話題になると、なぜか必ずこの2つが中心になるからです。たとえALGOやQNTが注目されていても、XRPとXLMだけは“別格”の扱いを受けているように見える。それはなぜなのか?

まずXRPから話しましょう。XRPは、Ripple社が開発した高速・低コストの送金用通貨です。といっても「安い送金ができるだけ」ではありません。本質的には、「銀行が国際送金をする時に使える業務インフラの一部を、ブロックチェーンで置き換える」という壮大な目的があります。

Rippleが提供するRippleNetというネットワークは、実際に銀行や金融機関が参加しており、クロスボーダー送金の時間や手数料を大幅に削減できるという評価を受けています。実際、SBIグループを含む日本の企業もRippleNetに関わっており、タイやフィリピンなどとの間でリアルタイム送金を可能にする取り組みが進んでいます。

じゃあ、XRPがどうして「ISO 20022対応」だと言われるのか?

これには2つの側面があります。ひとつは、RippleNet自体がISO 20022のメッセージング標準に対応していると公式に明言されていること。そしてもうひとつは、XRPという通貨自体が、そのRippleNet内で流動性を提供するための中核的存在になっていることです。

つまり、RippleNetというISO対応ネットワークの中でXRPが“ネイティブ通貨”として動いているため、XRP = ISO 20022対応通貨という認識が、ある程度合理的に成立するわけです。

さらに言えば、Ripple社自身がSWIFTとの競合を意識して動いていることも見逃せません。過去には「SWIFTは遅すぎる」「我々の方が新時代の金融インフラにふさわしい」というような発言もされており、金融界における標準化の一翼を担うという姿勢がはっきりしています。

ではXLM(Stellar)はどうでしょうか?

Stellarは、もともとRippleの共同創設者であるJed McCalebが「よりパブリックでオープンな送金ネットワークを作るべきだ」という理念のもとで立ち上げたプロジェクトです。Rippleが企業向けであるのに対して、Stellarはより一般市民や小規模金融機関に焦点を当てています。

でも技術的な構造は非常に似ていて、XLMも高速で手数料がほぼゼロに近いトークン。しかも、Stellarネットワークもまた「ISO 20022との互換性を持たせた金融メッセージの実装が可能」という点で評価されています。たとえばウクライナのデジタル通貨実験では、Stellarが技術パートナーとして選ばれたこともあり、国レベルの試験運用でも存在感を示しています。

じゃあ、XRPとXLMの違いは何か?

よくある説明では、「XRPは企業向け、XLMは個人・小規模機関向け」と言われますが、実際にはそれ以上に重要なのが、「どの程度、金融機関のプロトコルや標準と向き合ってきたか」です。Rippleは早くからISO 20022の重要性を認識し、実際の商用ネットワークに対応を進めてきたのに対し、Stellarはやや緩やかではあるものの、公共性や国際開発金融機関との連携によって自然とその流れに乗ってきたという印象があります。

だからこそ、XRPとXLMは“ただの早い通貨”では終わっていない。既存金融との接点を持ち、ISO 20022という“共通言語”を理解できるネットワークとして育ってきたという点で、他の多くの仮想通貨とは明確に一線を画しています。

じゃあ、「今からこの2つに投資すべきか?」と聞かれたら、それはまた別の議論です。でも少なくとも、ISO 20022という視点で見たときに、なぜXRPとXLMが“対応通貨”の中心に据えられているのか──その理由は技術的にも実務的にも、十分に説明可能なものだと言えるでしょう。

次は、こうした通貨が金融機関とどうやって“つながっていく”のか、そしてどんな形でインフラ統合が進んでいるのか──そのあたりを掘り下げていきます。

ISO 20022対応がもたらす金融インフラとの統合

ここまでくると、ひとつ大きな疑問が浮かんでくるはずです。

「XRPやXLMがISO 20022に“対応している”っていうのは分かった。でも、それって結局どうやって現実の銀行とか金融インフラとつながっていくの? そもそも銀行が仮想通貨を使うなんて、本当にある話なの?」

そう思ったあなた、かなり現実的です。そして実際、その問いがこのテーマの核心でもあります。

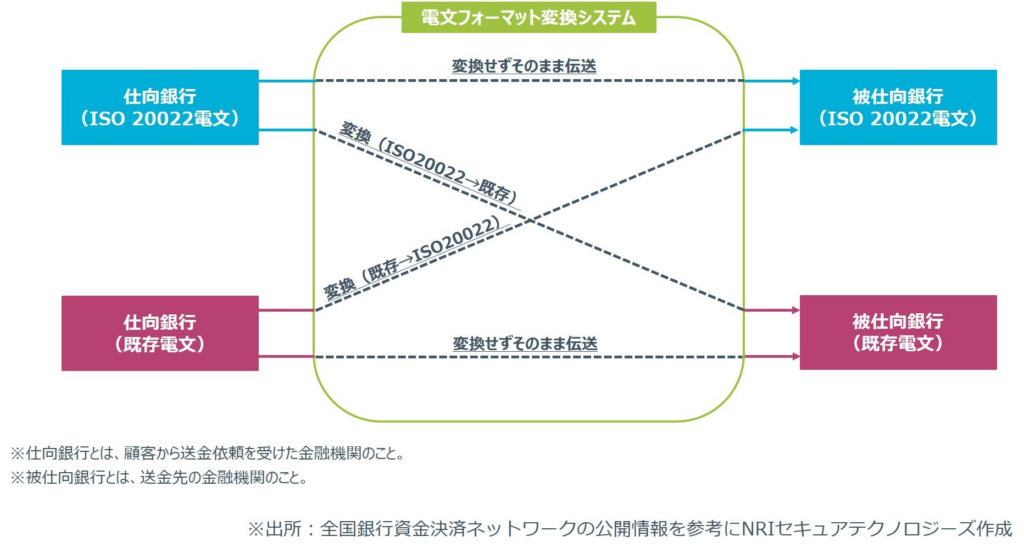

まず前提として確認しておきたいのが、ISO 20022は単なる規格ではなく、**“金融機関同士がデータをやり取りするための共通言語”**だということ。そして2025年から、世界中の多くの銀行がこの言語を使うようになります。これは、金融インフラの“言語環境”が書き換えられるという話でもあるんです。

じゃあ、その新しい言語に対応しているブロックチェーンネットワークがあれば?

銀行の持つ既存のシステムと、仮想通貨ネットワークの間に、直接的な橋がかかる可能性が出てくる。

実は今、その橋を築こうとしているプロジェクトや事例が、じわじわと現れています。

たとえば、RippleNetの「オンデマンド流動性(ODL)」という仕組み。これは、ある通貨から別の通貨へ送金する際、いちいち中継銀行を介さず、XRPを通じてリアルタイムで資金を移動させるというものです。銀行や送金事業者がこれを採用すれば、従来のSWIFT送金に比べて大幅なコスト削減・即時処理が実現できる。実際に、アジア圏や中南米の複数の金融機関が、この仕組みを使った国際送金をすでに行っています。

XDCも興味深い存在です。これはとくに**貿易金融(trade finance)**に焦点を当てていて、書類ベースで処理されていた国際商取引をスマートコントラクトで置き換えようとしています。そして、その取引データをISO 20022に準拠した形で金融機関に流すことを想定している。つまり、輸出入ビジネスと銀行の間で、ブロックチェーンが“自動で書類を渡してくれる秘書”みたいな役割を果たすわけです。

さらに、CBDC(中央銀行デジタル通貨)との接点も見逃せません。

CBDCは、ほぼすべての国でISO 20022に準拠した設計が前提になってきています。というのも、中央銀行同士が将来、通貨を相互交換するときに、異なる国のCBDCがバラバラな仕様では困るからです。そこで、ISO 20022準拠のメッセージでやり取りするというのが、いま進んでいる共通ルールなんですね。

ここでポイントになるのが、「仮想通貨やパブリックブロックチェーンがCBDCとつながる未来はあるのか?」という点。これまでは“別物”とされていた両者ですが、今はその境界が徐々に曖昧になりつつあります。

たとえば、Stellarはナイジェリアやウクライナなど複数の国のCBDC実験に技術協力してきました。AlgorandもバハマのSand Dollar構想に参加しており、民間チェーンとCBDCが“裏側でつながる”構図が見え始めています。ISO 20022という共通言語があるからこそ、こうしたつながりが現実的になっているとも言えるでしょう。

そしてもう一つ見逃せないのが、VisaやMastercardなどの決済大手も、ステーブルコインを使った決済や、オンチェーンでのトークン送金に本気で取り組み始めているという事実です。実際にVisaはUSDCを使ったクロスチェーン送金の実験を発表し、CircleやSolanaといったプロジェクトとの提携も進んでいます。

では、こうした大手が仮想通貨と銀行システムの“間”を埋める役割を果たすとき、そこで使われる通信言語は何か?──答えはほぼ確実に、ISO 20022です。

つまり、ブロックチェーンが現実の金融インフラと本格的に接続されていく時、その基盤には**“共通メッセージ仕様としてのISO 20022”**がある。そして、その仕様に合わせて設計されている、あるいは適応可能な仮想通貨ネットワークこそが、今後ますます“つながる準備ができている通貨”として評価されていくでしょう。

次は、2025年春の最新動向──どの通貨がどこで使われ始めているのか、金融機関のどんな実証実験が進行中なのか──具体的なニュースベースの情報をまとめていきます。

2025年春の最新動向と展望

さて、「ISO 20022対応の仮想通貨」が現実の金融インフラとどうつながっていくのか?という流れを見てきましたが、では今まさに2025年の春、どこまで話が進んでいるのでしょうか。実際のところ、どの通貨が本格的に使われはじめていて、どんなプレイヤーが動いているのか?──ここでは、最近の具体的な動きを整理してみます。

まず注目したいのが、Rippleとスタンダードチャータード銀行の連携強化です。2025年3月、Rippleは英国を拠点とする大手銀行Standard Charteredと、RippleNetのインフラを活用したクロスボーダー決済ソリューションの拡張に関して合意したと報じられました。この提携は、従来の送金手段を置き換えるのではなく、「既存のSWIFTベースのオペレーションの一部をRippleで補完する」という形をとっており、まさにハイブリッド金融の実現へと近づいていることを意味します。

また、SWIFT自体も“対抗”というより“共存”の方向へ舵を切っています。2025年4月に発表された報告によると、SWIFTはCBDCやトークン化資産とのインターオペラビリティ(相互運用性)を試験するフレームワークを複数の中央銀行と連携して展開中であり、ここでもISO 20022ベースの通信仕様が使われていることが明らかになりました。

つまり、SWIFTとRippleのどちらかが勝つ、という単純な構図ではないのです。むしろ、**“ISO 20022という共通言語の上で、複数のプレイヤーが棲み分けながら接続し始めている”**というのが、今のリアルな状況です。

一方、Stellar(XLM)の動きも静かに加速しています。Stellar財団は2025年初頭、アフリカ・ラテンアメリカ地域の3つの中央銀行とパイロット協定を締結し、XLMネットワークを介したローカル通貨トークンの流通実験を開始しました。この実験では、通貨そのものをStellar上でトークン化し、ISO 20022形式での取引データの記録・照合を可能にするという新しい仕組みがテストされています。

そしてXDC(XinFin)は、国際商業会議所(ICC)と連携した貿易金融の標準化プロジェクトに参加し、ISO 20022準拠のメッセージングで貿易ドキュメントを送信するPoC(概念実証)を2025年春に拡張しています。これは紙の書類が多く残る貿易の世界において、XDCネットワークが金融との“翻訳レイヤー”になり得る可能性を示した重要な事例です。

じゃあ、こうした動きが市場にどう影響しているのか?

面白いのは、こうした技術連携のニュースが、価格そのものよりも“評価軸”に影響を与えているという点です。つまり、「XRPが上がった/下がった」というより、「ISO対応通貨として本当に実用に耐えるのはどれか?」という観点からの投資分析が増えている。特に、企業向け導入・金融インフラ統合を前提とした**“ユースケース主導型の再評価”**が始まっているのが、2025年春の大きな特徴です。

さらに、BinanceやCoinbaseといった主要取引所も、最近になって「ISO 20022対応」タグを銘柄に付与しはじめたという報告があります。公式発表ではないものの、ウォッチリスト機能やAPI分類の中で、これらの通貨が特定カテゴリにまとめられているケースが増えている。つまり、取引所レベルでも“次の金融インフラ候補”としての視点で整理が進んでいるのです。

そして最後に、一般ユーザーの関心も確実に変わってきています。

検索トレンドやSNSの投稿を見ていると、単なる「爆上げ狙い」の投資というより、「今後10年使われ続ける可能性がある通貨ってどれ?」という質問が目立ってきています。これは、DeFiやミームコインの熱狂とは全く違う“金融視点”からの見直しであり、ISO 20022という一見地味なテーマが、今まさに**“実用通貨への目利き”として再評価されているタイミング**だということを示しています。

次のパートでは、そうした視点を踏まえつつ、「じゃあ自分がこの領域に関わるにはどうすればいいのか?」「投資する上で気をつけるべきことは何か?」──実際に活用・参加するためのチェックポイントを見ていきましょう。

ISO 20022対応仮想通貨の投資・利用における考慮点

ここまで読んで、「なるほど、XRPとかXLMが金融インフラとつながっていくのは分かった。でも、じゃあ今から自分がこれらの通貨に投資したり使ったりする価値って、本当にあるんだろうか?」と感じている方もいるかもしれません。

そして、その感覚はとても正しいです。

なぜなら、“ISO 20022対応”という言葉そのものは、魅力的に聞こえる一方で、それだけで将来性が保証されるわけではないからです。だからこそ、ここでは現実的な視点から、いくつかの重要な考慮ポイントを一緒に見ていきましょう。

①「規格に対応している=採用される」ではない

まず最初に明確にしておきたいのは、ISO 20022に“対応している”からといって、それが必ずしも商用の銀行ネットワークに採用されるわけではないということ。

対応しているというのは、“可能性がある”というだけの話です。実際に銀行や中央銀行がその通貨やネットワークを使うかどうかは、他にもさまざまな要素で決まります。たとえば:

- 政治的にどれだけ信頼されているか?

- 法的な整合性は取れているか?

- システムが大規模トラフィックに耐えられるか?

- ネットワークに攻撃耐性があるか?

つまり、技術だけでなく、制度・社会的信用・運用実績まで含めた「総合的な採用力」が必要になるわけです。

② 規制動向は最大の不確定要素

特に仮想通貨が銀行の中に入り込んでいく時、常に立ちはだかるのが「規制」です。

例えば、米国SECがXRPに対して証券性を問う訴訟を起こしたように、金融インフラに近づけば近づくほど、規制の目は厳しくなる。今後、ISO 20022対応の通貨がCBDCや民間銀行の仕組みと繋がろうとすれば、ライセンスやKYC/AML義務、監査対応など、法的な要求が一気に高くなるでしょう。

これは言い換えると、「技術的に優れていても、規制に耐えられなければ採用されない」という厳しい現実です。そしてその規制は、国や地域によって全く異なるのがさらに難しい。

③ “対応通貨”は流動性とユーザー基盤がカギ

もう一つ見落とされがちなのが、流動性の問題です。

たとえば「この通貨はISO 20022対応だからすごい」と聞いて買ってみたものの、実際には取引所での板が薄く、まともに売買できない…というのはよくある話です。とくにXDCやQNTのような通貨は、国内の主要取引所では取り扱いがなかったり、流動性が限定的だったりします。

ここで重要なのは、**「対応しているか」だけでなく、「実際に使われているか」**を見ること。ウォレット数、デベロッパー活動量、日々の送金トランザクション、そして対応している取引所の数──こうした要素を総合的にチェックする必要があります。

④ トレンドに乗るか、長期で持つか

ISO 20022対応通貨は、ミームコインのように“流行で上下する資産”ではありません。むしろその逆で、「機関採用」「インフラ組み込み」という非常にスローペースな成長が前提になります。

つまり、「明日爆上がりする通貨」として買うより、「5年〜10年スパンで金融構造の中に定着するかどうかを読む」ような視点が求められます。

その意味で、ISO対応通貨への投資は、単なる価格予測ゲームではなく、「どの通貨が今後の金融レイヤーで生き残るか」という構造視点での選択になるわけです。

このように、ISO 20022対応通貨を扱うには、

- 技術的評価

- 規制環境

- ユーザー基盤

- 流動性と実需

- 長期視点でのインフラ適応

──といった複数の視点を組み合わせて考える必要があります。

次はいよいよ、これまでの全体を踏まえて「何が見えてきたのか?」──金融と仮想通貨の融合が生む新しい可能性、そして注意すべきリアルなポイントについて、総括していきましょう。

よくある質問(FAQ)

この記事を読んで興味を持った方が、最後に抱くであろう疑問を集めました。テクノロジーの意味、実用性、投資への影響まで、ここではそのひとつひとつを丁寧に掘り下げていきます。

「ISO 20022対応」とは、公式に認定されたステータスなんですか?

いいえ。実は「ISO 20022対応の仮想通貨」という表現に、国際標準化機構(ISO)による公式な認証や登録は存在しません。

この言葉は、市場やプロジェクト関係者が使っている“実務的な評価”であって、「技術的にISOメッセージを扱える構造を持っている」「金融ネットワークとの連携を前提とした設計がされている」「銀行や決済機関との統合実績がある」といった複数の要素から判断されています。

つまり、“対応している”というのは明確な基準ではなく、金融インフラとの親和性が高い通貨を指す、便宜的なラベルなのです。

ISO 20022対応通貨は、今後銀行で普通に使われるようになりますか?

これは「技術的には可能、でも法的・政治的にはまだ道半ば」というのが現実です。たとえばRippleNetのように、既存の送金ネットワークと統合されつつある仕組みもありますが、実際の銀行採用は国ごとの規制やポリシーによって大きく左右されます。

さらに中央銀行は、自前でCBDCを設計しており、それをどこまでパブリックチェーンと接続するかには慎重な姿勢を取っています。とはいえ、“橋をかける技術”としてのポジションは着実に確立しつつあるのが、XRPやXLMなどの注目通貨です。

XRPやXLMがISO 20022に“ネイティブ対応”しているってどういう意味ですか?

この場合の「ネイティブ対応」は、銀行が使うメッセージ仕様(ISO 20022)をそのまま扱えるAPIや構造を、プロジェクト側が意識して設計していることを指します。

RippleNetは公式にISO 20022に準拠しており、その中で使われるXRPはそのメッセージ仕様に即した形で取引処理に関わります。XLMに関しても、Stellarネットワークが中央銀行やNGOとの連携の中でISO準拠のインフラ実験に活用されており、メッセージ構造やデータ処理が標準化金融システムと接続しやすい設計になっているという点が評価されています。

ステーブルコイン(USDC、USDTなど)もISO 20022に対応していますか?

ステーブルコインは、そもそもが“規格”というより“資産裏付けのあるトークン”という立ち位置なので、直接的にISO 20022準拠というよりは、「そのトークンをどんなインフラ上でやり取りするか」によって変わります。

たとえば、USDCがVisaやCircleの決済API経由で送られる場合、その裏でISO 20022準拠のメッセージが使われているケースもあります。つまり、通貨そのものではなく、それを動かす“ネットワークと仕組み”がISOに対応しているかどうかが鍵になります。

ISO 20022対応通貨に投資するのは今からでも遅くない?

時間的にはまだ序盤といえますが、期待値だけで判断するのは危険です。

このテーマは“インフラとしての通貨”という性質上、市場の値動きよりも採用状況や規制適応力のほうが重要になります。特に、どの通貨がCBDCや国際送金システムに採用されるかは、数年単位で変動しうるテーマです。

長期的な視点で「この技術が生き残るか?」という観点から見た投資戦略が求められます。

「量子金融システム(QFS)」とISO 20022って本当に関係あるんですか?

いくつかのネット上では、QFS(Quantum Financial System)という言葉とISO 20022をセットで語る情報も見かけますが、これは一部の陰謀論的文脈で拡散されているケースが多いです。

ISO 20022はあくまで国際的な金融取引におけるメッセージフォーマットであり、「量子」技術とは直接的な関係はありません。現実の金融インフラにおけるISO 20022の役割は、“構造化された情報をやり取りするための国際標準”という、ごく実務的なものです。

ISO 20022対応仮想通貨というテーマには、明確な線引きがない分、誤解されやすい部分がたくさんあります。それでも、金融インフラとブロックチェーンの接点として、確実に注目すべき技術・設計・実例が生まれてきているのは事実です。

次のセクションでは、そうした全体像を振り返りながら、この動きが何をもたらし、どこに向かっているのか──最後に考えてみましょう。

金融とブロックチェーンが“本当に”つながるとき

「ISO 20022対応の仮想通貨」というテーマは、一見するとニッチで専門的なものに感じられるかもしれません。でも、ここまで見てきたように、これは単なる規格や技術の話ではなく、仮想通貨という存在そのものが、これからどんな形で社会に組み込まれていくのかを考えるうえでの、非常に現実的な入口でもあります。

これまでは「銀行は銀行、ブロックチェーンはブロックチェーン」という二項対立が当たり前のように語られてきました。でも2025年の今、状況は少しずつ変わり始めています。RippleNetのように、仮想通貨をインフラとして扱う動きが広がり、Stellarのように公的プロジェクトに採用される例も増えてきた。XDCやQNTのように、“中間層”としての役割を目指す技術も現れてきました。

そして、それらが共通して目指しているのが、ISO 20022という“金融の共通言語”との接続です。

もちろん、この流れに乗ればすべてがうまくいくわけではありません。規制は常に不確実性をはらみ、実装は技術だけでなく、信頼・制度・実績の積み重ねが求められます。それでも、いま仮想通貨が「単なる投機資産」から、「社会インフラの一部」として再定義されつつあることは間違いないでしょう。

結局のところ、「どの通貨が勝つか?」という問いよりも重要なのは、「どんな技術が現実のシステムとつながる設計になっているか?」という視点かもしれません。

ISO 20022対応というキーワードは、その視点を与えてくれる一つのツールです。

この先、金融の裏側で交わされるメッセージがすべて新しい“言語”に切り替わっていく中で、あなたが今どんな仮想通貨を使い、何を選び取るか──それは単なる投資行動以上の意味を持つようになっていくかもしれません。

Post Comment