Binanceのレバレッジ取引入門|やり方・設定・手数料

こんにちは、中村健司です。

レバレッジ取引は、多くの人にとって「難しそう」「リスクが高そう」という印象があるかもしれません。でも実際には、仕組みさえ理解できれば、自分の投資戦略に応じて選択肢を広げられる重要なツールでもあります。

とくにBinanceのようなグローバルな取引所では、設計も細かく、選べる商品も多様です。その一方で、知らないまま使い始めると、仕組みやリスクを見落としてしまうことも少なくありません。

この記事では、そうした不安や疑問に正面から向き合いながら、レバレッジ取引の本質と実務をじっくり解説していきます。単なる操作ガイドではなく、「なぜそうなっているのか」「何に気をつけるべきか」まで含めて、実践的に学べる構成にしました。

初めての方にも、経験者の方にも、役立てていただければ幸いです。

- はじめに|なぜ今、レバレッジ取引を学ぶべきか?

- 第2章|バイナンスのレバレッジ取引とは?基礎から仕組みまで

- 第3章|実際にやってみよう:バイナンスでのレバレッジ取引の始め方

- 第4章|見えにくいコストに要注意:バイナンスのレバレッジ取引で発生する手数料と費用の全体像

- 第5章|レバレッジ取引におけるリスク管理と心理的バイアスの話

- 第6章|それでも使う価値はあるのか?レバレッジ取引の実用的な使い道と戦略的な活用シーン

- 第7章|レバレッジ取引でよくある失敗のパターンと、その背景にあるもの

- 第8章|継続して勝ちやすい人の特徴と、彼らが実践していること

- 第8章|継続して勝ちやすい人の特徴と、彼らが実践していること

- 第10章|レバレッジ取引に向いている人・向いていない人を分けるもの

- 第11章|まとめ:レバレッジ取引は“手法”ではなく“関係性”

- 第12章|よくある質問(FAQ)

- 締めのことば|「使える知識」と「戻れる場所」を手にしたあなたへ

はじめに|なぜ今、レバレッジ取引を学ぶべきか?

「レバレッジって、なんとなく怖そうだし、自分にはまだ早いかも」

もしそう思っているなら、それは自然な反応です。実際、レバレッジ取引にはリスクがあり、初心者が手を出して一夜にして資金を溶かしてしまうという話も決して珍しくありません。

でも一方で、それを理由にレバレッジの仕組みそのものから目を逸らしてしまうと、仮想通貨市場の“半分”を見落としているようなものでもあるんです。

というのも、今のBinance(バイナンス)では、現物取引だけでなく、マージン取引や先物取引といったレバレッジを活用した取引が急速に拡大しています。実際、プロトレーダーの多くは価格上昇だけでなく「下落局面での利益」や「資金効率の最大化」のためにレバレッジを積極的に活用しています。

しかも、Binanceでは最大125倍という業界でもトップクラスのレバレッジ倍率が提供されており、それに伴って手数料体系、注文方法、資金調達料、取引モードの選択肢など、理解すべきことが一気に増えます。

つまり、こうした「ハイリスク・ハイリターン」の世界に触れるかどうかはさておき、レバレッジ取引の全体像を一度学んでおくこと自体が重要なリテラシーになっているわけです。

本記事でできること

このガイドでは、単に「ボタンの押し方」や「手数料はいくら」といった機械的な説明だけではなく、その背後にある設計思想やリスク構造まで含めて、Binanceでのレバレッジ取引を「使いこなす」ための知識を徹底的に解説します。

どんな読者にも対応できるように、章ごとに次のような読者像を想定しています:

- 「まだレバレッジって何かわからない」人は → 第2章・第3章で基本を理解できます

- 「もうBinanceの口座は持ってるけど、使い方が不安」な人は → 第4章・第5章の実践パートへ

- 「すでに取引経験はあるけど、もっと精度を上げたい」人は → テクニカル・リスク・FAQの深掘りへ

また、この記事では他サイトでは触れていないBinance特有のUIのクセや、レバレッジトークンの落とし穴、よくある初心者の失敗例など、実務的な視点も積極的に盛り込みます。

読み方のヒント

本記事は、すべて一気に読む必要はありません。

むしろ、今自分が気になっている箇所だけを拾い読みするのでも十分役に立ちます。ページ内の目次リンクや、章末のFAQを活用して、自分にとって必要な情報から優先的に拾っていってください。

もちろん、最初から最後まで通読してもらえれば、レバレッジ取引に対する認識が一段階深まり、自信を持って活用できるようになるはずです。

第2章|バイナンスのレバレッジ取引とは?基礎から仕組みまで

仮想通貨取引のなかで「レバレッジ」という言葉を聞いたとき、あなたは何を思い浮かべますか?

「少ない資金で大きな取引ができる便利な機能」かもしれませんし、「危ない、やめておけ」と言われた記憶かもしれません。どちらも正解です。だからこそ、まずは仕組みをちゃんと理解することが最初のステップになります。

Binance(バイナンス)では、ユーザーが自分でレバレッジ倍率を設定して、保有資金以上の取引を行うことが可能です。最大倍率はなんと125倍。これは業界でもかなり高い水準です。

では、ここからはバイナンスのレバレッジ取引を構成する主要な要素を一つひとつ、ゆっくり見ていきましょう。

レバレッジ最大125倍:でも常に使えるとは限らない

Binanceが提供する最大倍率は125倍ですが、これはすべての銘柄・すべてのユーザーに対して一律に開かれているわけではありません。以下のような条件が設定されています:

- 新規アカウントの場合:先物口座開設から60日間は最大20倍までに制限

- 銘柄ごとの上限:例えばBTC/USDTでは最大125倍でも、アルトコインでは10倍や20倍に制限されることもあります

- ポジションサイズの制限:保有額が大きくなるほど、利用可能なレバレッジは段階的に引き下げられる

このあたりを見てもわかるとおり、Binanceはむやみに高レバレッジを推奨しているわけではないのです。

ゼロカットシステムとは?──借金にはならない仕組み

仮想通貨のレバレッジ取引と聞くと、「ロスカットされても足りなかった分を請求されるのでは?」という心配が浮かぶかもしれません。

Binanceでは「ゼロカット(Zero Cut)」システムを導入しており、万が一あなたのポジションが清算され、証拠金以上の損失が出ても、それ以上の追証(追加請求)はありません。つまり、借金を背負う心配は不要です。

ただし、「追証がない=ノーリスク」ではありません。証拠金全額が一瞬で消える可能性は常にあり、精神的なショックや学びの浅さからの損失は、結局自分で引き受けることになります。

クロスモードと分離モード:リスク管理の根幹

レバレッジ取引を行う際には、マージンモードの選択というものがあります。バイナンスでは主に次の2種類があります:

- クロス(Cross)モード:

口座全体の残高がすべて証拠金として使われる仕組み。ポジションが危険になったとき、他のポジションの資金も巻き込まれる可能性がある。 - 分離(Isolated)モード:

ポジションごとに証拠金を固定。あるポジションが危険になっても、他の資金には影響しない。

たとえば、複数のポジションを同時に持つ上級者であればクロスモードをうまく使うことで効率的に資金運用できます。しかし初心者には分離モードの方がリスク管理しやすいでしょう。どちらを使うかは戦略と経験によって変わります。

レバレッジトークン:簡単そうで実は複雑

バイナンスでは「レバレッジトークン(Leveraged Tokens)」と呼ばれる特殊な銘柄も提供されています。これは、レバレッジの仕組みを内蔵したトークンで、通常の先物やマージン取引と異なり、借入や清算の手続きが不要です。

たとえば「BTCUP」や「BTCDOWN」といったトークンがあり、BTCが上がればBTCUPが、下がればBTCDOWNが値上がりする設計になっています。

一見すると便利に見えますが、価格のリバランスが1日ごとに行われるため、短期トレード以外では損益が歪むという落とし穴もあります。気軽に使える反面、ちゃんと仕組みを理解しないと期待外れに終わるケースもあるため、慎重に扱いたい選択肢です。

第3章|実際にやってみよう:バイナンスでのレバレッジ取引の始め方

「レバレッジ取引って、実際にはどこを押して、何をすれば始まるのか?」

口で言うのは簡単でも、いざ画面を前にするとどこから手をつければいいのかわからない――そんな声をよく耳にします。特にバイナンスのような多機能プラットフォームでは、最初の一歩がいちばん複雑に感じられるものです。

でもご安心を。順を追って見ていけば、流れは思っているほど難しくありません。この章では、「レバレッジ取引をやってみよう」と思った人が最初につまずくポイントをすべて解きほぐすつもりで、一つひとつのステップを解説していきます。

まず、なぜアカウント登録と本人確認が必要なのか?

仮想通貨取引所において本人確認(KYC)はすでに常識になりつつありますが、ことレバレッジ取引となると、より厳密な身元確認が求められます。それには理由があります。

レバレッジ取引は、保有している資産の何倍もの金額を扱うことができる取引方法です。裏を返せば、損失が急拡大する可能性を常に伴っています。そのため、金融規制の観点からも、利用者が実在の個人であることを確認しておく必要があるのです。

つまり、KYCの手続きは単なるルールではなく、「高リスクな金融商品にアクセスする権利を得るためのプロセス」でもあるわけです。

本人確認の手続きはオンラインで完結でき、パスポートや運転免許証などの書類をアップロードすれば、通常1日以内に承認されます。ただし、日本語表記の住所ではなく、英語(ローマ字)での入力が必要なので、そこだけ注意してください。

取引画面はいくつもあるけど…どれを使えばいいのか?

アカウントが有効になったら、いよいよ取引画面に進むことになります。

ここでよくある疑問が、「先物とマージン、どちらを使えばいいのか?」というもの。まずそれぞれの背景を理解しておきましょう。

マージン取引は、「現物資産を担保に、追加で借りた資金を使って取引する」方式です。一方で、先物取引は「仮想通貨の将来価格を予測して契約を売買する」形式になります。バイナンスでは両方に対応しており、それぞれ異なるリスク構造と管理方法を持っているため、自分の目的に合ったものを選ぶ必要があります。

この画面に初めてアクセスすると、バイナンスから「クイズに答えてください」といった確認が求められることがあります。これにはきちんと理由があります。

レバレッジ取引には、それ相応の知識が求められます。バイナンス側も、最低限の理解をしてから取引を始めてほしいという意図で、簡単なテストを導入しているのです。内容自体は決して難しくなく、調べながらでも解答できますが、「考えずに進む」ことを防ぐための仕組みだということは頭に入れておきましょう。

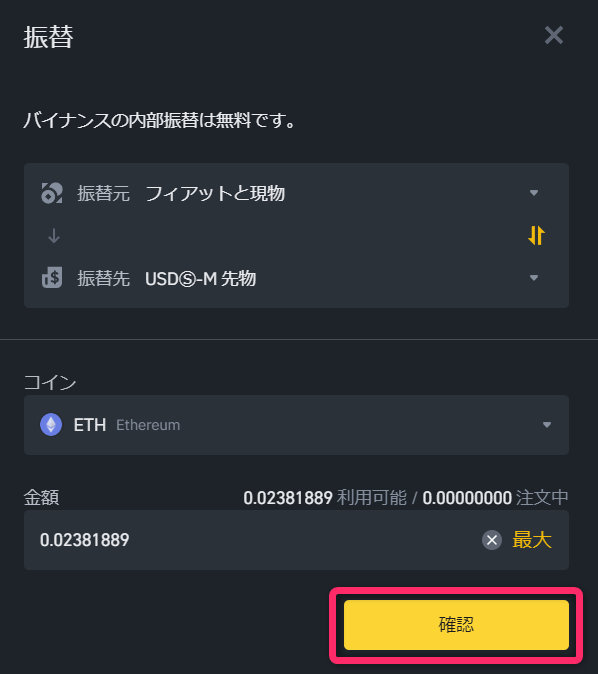

資金はそのままでは使えない?なぜ「移動」が必要なのか

実は、バイナンスの口座に入金されている資金は、すぐにレバレッジ取引に使えるわけではありません。ここに「専用ウォレット」という概念が出てきます。

バイナンスでは「現物ウォレット」と「先物ウォレット」「マージンウォレット」が分かれており、それぞれ異なる用途に特化した資金エリアとなっています。これは、資金を分離管理することで、誤操作や思わぬ損失の波及を防ぐために設けられた設計です。

つまり、先物取引をしたい場合は、まず「現物」から「先物」へ、資金を明示的に移動させる必要があるのです。ここをスキップすると、「なぜか注文ができない」という状態になります。

この資金移動に手数料はかかりません。スマホアプリでも「ウォレット」→「先物」→「振替(Transfer)」の順で数秒で済みますが、このひと手間を知らずに困る人がとても多いので、必ず覚えておいてください。

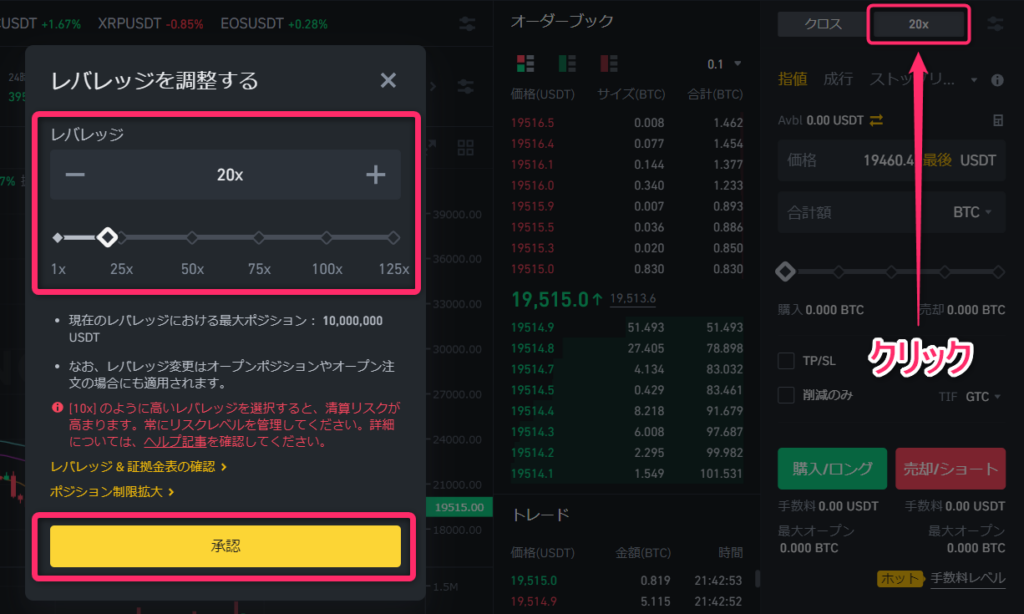

なぜレバレッジ倍率の調整が必要なのか?その意味とリスク

画面上に「125x」や「20x」といった数字が表示されているのを見たことがあるかもしれません。これは「現在のレバレッジ倍率」を示しており、あなたの取引が保有資金の何倍で行われるかを決定する項目です。

レバレッジという仕組みが存在するのは、「少額の資金でも、大きなポジションを持って利益を狙いたい」というニーズに応えるためです。資金効率を高め、より機動的なトレードを可能にしてくれるという利点があります。

しかしその一方で、倍率を上げるほどにリスクも急上昇します。価格がほんの数%動いただけで、証拠金がすべて消える可能性があるからです。特に仮想通貨はボラティリティが高いため、レバレッジ倍率の設定には慎重さが求められます。

はじめのうちは、5〜10倍あたりから始め、値動きの感覚を掴んでいくのが現実的です。いきなり125倍に手を出す必要は、少なくともまったくありません。

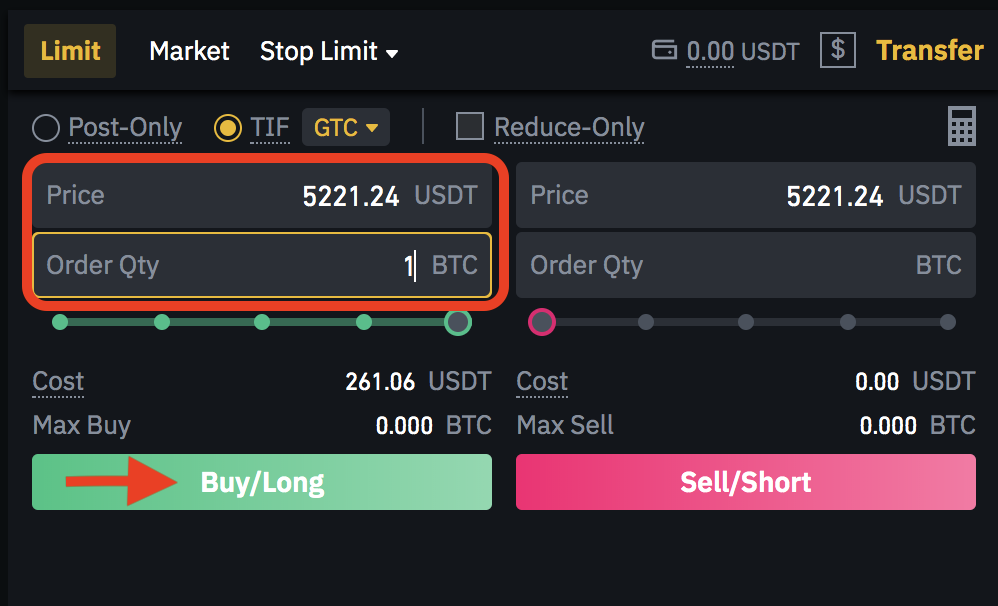

注文の種類はどう違う?初心者が理解すべき実務の基本

注文にはいくつかのタイプがありますが、それぞれ目的と使いどころが異なります。

「成行注文」は、すぐに売買を成立させたいときに有効です。市場価格に対して瞬時に反応するため、素早い判断が必要な場面で活躍します。

対して「指値注文」は、狙った価格で売買したいときに使われます。指定価格まで到達しなければ注文は実行されないため、落ち着いて戦略的に取引したいときに向いている手法です。

さらに、「トリガー注文」と呼ばれる特殊な形式もあります。これは特定の条件に達した際に自動的に発動する注文で、たとえば「ここまで下がったら損切り」といった使い方が可能です。

こうした自動化は、感情的な判断ミスを防ぐための重要なツールでもあります。

設定時には、「テイクプロフィット(TP)」や「ストップロス(SL)」の項目にもしっかり目を通しておくとよいでしょう。特に高レバレッジをかけている場合、事前に出口戦略を決めておかないと、意図しない大損失につながることがあります。

第4章|見えにくいコストに要注意:バイナンスのレバレッジ取引で発生する手数料と費用の全体像

「レバレッジ取引って結局どのくらいお金がかかるの?」

この問いに、即答できる人は案外少ないかもしれません。取引そのものにばかり意識が向きやすく、費用構造の全体像をしっかり把握していないまま動き出してしまう。これはレバレッジ取引における典型的な落とし穴のひとつです。

この章では、表向きには目立たないけれど実際には確実に発生する、複数種類の手数料やコストについて、できるだけ具体的に解きほぐしていきます。

取引手数料:なぜ“ゼロ”にはならないの

レバレッジ取引で最も直接的に発生するのが、いわゆる「取引手数料」です。これは、注文が約定するたびに自動的に差し引かれるもので、バイナンスにとっての明確な収益源のひとつでもあります。

では、この手数料は何に基づいて決まるのでしょうか?

大きく分けて「メイカー(Maker)」と「テイカー(Taker)」という2つの注文タイプによって、適用される料率が異なります。

メイカー注文は、板に流動性を追加するタイプの注文で、たとえば「現在の市場価格よりも安い価格で買い注文を出す」といったケースです。テイカー注文は逆に、すでに存在する注文に即座に応じて取引を成立させるタイプのもので、成行注文が代表的です。

この違いは、単に手法の話にとどまりません。バイナンスではメイカーの手数料の方が安く設定されているため、戦略的に使い分けることでコストの最適化が可能になります。

ただし、どちらの注文でも完全に無料になることはありません。たとえBNB(バイナンスコイン)で支払うことで割引を受けたとしても、取引を重ねるごとにジワジワと蓄積していくコストであることには変わりないのです。

ファンディングレート:なぜ時間が経つと費用が発生するのか

バイナンスの先物取引を使っていると、あるタイミングで「資金調達料(ファンディングレート)」というものが差し引かれていることに気づくかもしれません。これが何を意味するのか、最初は理解しにくいかもしれませんが、放置しておくといつの間にか損失が積み上がる要因になりかねません。

そもそもファンディングレートとは、先物市場と現物市場の価格を一定に保つための調整金のようなものです。たとえば、先物価格が実際の市場価格より大きく上昇している場合、その差を埋めるためにロングポジションを持っている側が一定額をショート側に支払う仕組みが働きます。

これは一見すると公平な制度のように思えますが、長期間ポジションを保有し続けるトレーダーにとっては、明確なコストとなるという点で注意が必要です。特に「日をまたいで保持することが前提」の中長期戦略においては、ファンディングレートの蓄積が利益を蝕む要因になり得ます。

BNB割引制度:本当に得なのか?そのメリットと限界

バイナンスの手数料に関する仕様で、もうひとつ押さえておきたいのが「BNBで支払うことで手数料が割引になる」制度です。BNBとは、バイナンスが発行している独自の仮想通貨で、手数料の支払いに使うことで5〜25%程度の割引を受けられるようになっています。

この制度は、「取引回数が多い」「取引量が大きい」ユーザーほど恩恵が大きくなるよう設計されており、事実、多くの上級トレーダーは積極的にBNBを活用することで手数料を最小化しています。

ただし、当然ながらここにも落とし穴はあります。BNBそのものの価格変動リスクです。手数料を安くするためにあらかじめ大量のBNBを保有しておいたとしても、相場の急落によって資産価値が大きく減ってしまう可能性があります。

つまり、BNBによる割引は確かに魅力的だが、単なる“節約手段”と割り切るにはやや危うい面もある、というのが実際のところです。

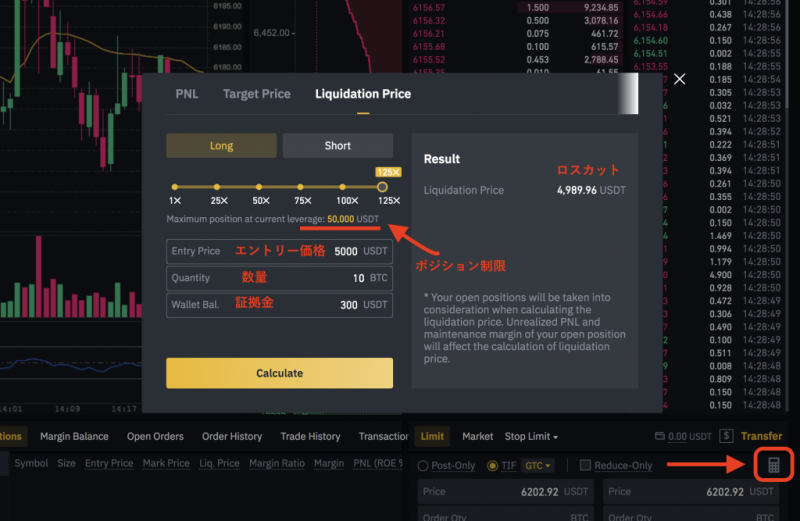

隠れたコスト:スリッページと強制清算の恐怖

これまでに紹介した「明示的な手数料」とは別に、実は見えにくいコストというものも存在します。その代表例がスリッページと強制清算(ロスカット)です。

スリッページとは、意図した価格で注文が通らず、ずれた価格で約定してしまう現象です。仮想通貨は流動性が高いとはいえ、市場が急変した瞬間には注文が滑ってしまうことも珍しくありません。その結果、気づかないうちに数%の不利な価格で成立していることがあります。

そしてもう一つが、レバレッジ取引特有の「強制清算」です。これはポジションの損失が一定以上に達すると、システムによって強制的にポジションが閉じられてしまう仕組みで、保有資産のほぼすべてを一瞬で失うリスクがあります。

この強制清算は、実際には「ゼロカットシステム」によって借金までは発生しないよう設計されていますが、だからといって油断は禁物です。あくまで“借金にはならない”だけで、“大損しない”わけではないことを忘れてはいけません。

第5章|レバレッジ取引におけるリスク管理と心理的バイアスの話

ここまでの章で、バイナンスでのレバレッジ取引に必要な操作手順や費用構造について一通り見てきました。

では、取引を始める準備が整った今、次に考えるべきことは何でしょうか?

答えはシンプルでいて、意外と見落とされがちなポイント――**「自分の判断をどう管理するか」**です。

なぜリスク管理が不可欠なのか?

レバレッジ取引の本質は、「少ない資金で大きな成果を狙える代わりに、大きな損失の可能性も抱える」という一点に集約されます。これがチャンスを広げる一方で、危ういバランスの上に成り立っていることを忘れてはいけません。

特に仮想通貨市場のようにボラティリティが高い環境では、たった数分の値動きが資産の大半を吹き飛ばすこともあります。それでもなお、冷静さを保ち続けられる人は決して多くありません。

リスク管理とは、その“冷静さ”を保つための仕組みです。たとえばポジションごとの損切りラインをあらかじめ決めておくこと、全資産のうちレバレッジ取引に使う割合を制限すること――こうした具体的な制御が、長期的に見れば結果の善し悪しを大きく左右します。

どうして人はミスを繰り返すのか?心理的バイアスの正体

ここで一つ、興味深い現象に触れておきましょう。

多くの人が、チャートを見ながら「今こそ買いだ」「そろそろ下がるはず」と判断しますが、その根拠が曖昧だったり、後になって振り返ると無理のあるロジックだったと気づくことがよくあります。

なぜこうした誤判断が起きるのか?

そこには、人間が生まれながらに持っている**心理的バイアス(認知の歪み)**が関係しています。

たとえば「損失回避バイアス」という現象があります。これは、得をすることよりも損をすることのほうが強烈に記憶に残るという性質です。その結果、人は損切りを先延ばしにしたり、負けを取り返そうとして無謀なトレードをしてしまいがちです。

他にも、「確証バイアス」や「保有効果」といった歪みが、取引判断に無意識の影響を及ぼしていることがあります。こうしたバイアスは、知識だけでは防げません。あらかじめ「人は間違える生き物である」と認めたうえで、仕組みとしての防波堤を用意することが重要なのです。

具体的にできる自衛策とは?戦術ではなく“習慣”の話

では、実際にどのような形でリスクをコントロールすればよいのでしょうか?

ここで誤解してほしくないのは、「高度なテクニカル指標」や「必勝ロジック」の話ではないという点です。むしろ大切なのは、**当たり前すぎて見過ごされがちな“日常の選択”**です。

たとえば、1回の取引に使う資金は全体の何%までにするかを自分でルール化しておく。たとえば、ポジションを持った瞬間にTP(テイクプロフィット)とSL(ストップロス)を必ず設定しておく。あるいは、連敗したときはその日の取引を止めると決めておく――こうした決まりを**守れるかどうかが、本当の意味での「リスク管理」**です。

そして最も効果的なのが、「振り返る習慣」を持つことです。

その日取ったポジションとその理由、そして結果がどうだったかを一言でもメモしておくだけで、自分の判断パターンの癖が見えてきます。数日後、あるいは数週間後に冷静な視点でそれを読み返したとき、“思い込みによる判断ミス”が可視化されるのです。

自動化と制限のバランス:機能を使って「判断しない」仕組みを作る

現代の取引プラットフォームには、リスク制御のためのツールがあらかじめ搭載されています。たとえば、あらかじめ価格を指定して注文が成立する「トリガー注文」や、急激な変動で証拠金が危険水準に近づいたときにアラートを出す通知機能などです。

こうした機能を活用する意味は、自分自身の“判断力”を過信せずに済む仕組みをあらかじめ用意することにあります。人は焦ったとき、想定外のことが起きたときにこそ最も大きなミスを犯します。

だからこそ、「自分を信用しない前提」で構造化された行動設計が必要なのです。

第6章|それでも使う価値はあるのか?レバレッジ取引の実用的な使い道と戦略的な活用シーン

ここまで読み進めてきたあなたは、きっとこう問いかけたくなっているかもしれません。

「ここまで危険性の話をされると、そもそもやる意味があるのか?」

それは、非常に健全な感覚です。リスクや心理的バイアス、コスト構造など、レバレッジ取引の厄介な面ばかり見せられたら、“関わらない方がいいのでは”という気持ちになるのも無理はありません。けれど、実際には――それでもなお、使われ続けているには理由があるのです。

この章では、「なぜレバレッジ取引を選ぶ人がいるのか」「どんな場面で戦略的に活きるのか」という、実用面の話をしていきます。

損しないためではなく、使いこなすための視点です。

限られた資金でも“動ける”という選択肢

「10%上がる」とわかっている相場に1万円しか入れられなかったとしたら、得られるのは1,000円。ところがレバレッジを3倍かければ、そのリターンは3,000円になる。

もちろん、それは同時に“損失3倍”のリスクも背負うという意味ですが、限られた資金であっても狙った機会にしっかり入れる――それがレバレッジ取引の価値のひとつです。

特にスイングトレード(数日〜数週間スパンの取引)を行う人にとっては、「エントリーできるチャンスを逃さないこと」が重要になります。そのとき、資金効率を高める方法として、レバレッジは一定の意味を持ってくるわけです。

“下がる”ことが利益に変わるとき

仮想通貨に初めて触れる人は、往々にして「価格が上がったら得をする」と思いがちです。これは現物取引の感覚ですね。でも、マーケットはいつも右肩上がりではない。

だからこそ、価格の下落局面を利益に変えるショートポジションの存在は、トレーダーにとって極めて現実的な武器になります。

レバレッジ取引では、USDTやBTCなどを担保に“売り”から入ることができます。つまり、仮想通貨が下がると予想される局面で利益を狙う戦術が取れるわけです。

たとえば「リップルが短期的に下がりそうだが、現物は長期保有したい」といった場合、ショートポジションでその下落分をヘッジする、というやり方も十分に合理的です。

価格の上下どちらにも対応できるというのは、現物取引だけでは得られない大きな柔軟性なのです。

急騰初動の“乗り遅れ”を防ぐ

仮想通貨の世界では、爆発的なニュースが価格を急騰させる瞬間が突如やってきます。アップグレード、ETF関連、グローバル金融政策の一言…。問題は、そのときに即座に“動ける資金”が手元にあるかどうか。

現物口座に余力がなければ、目の前の好機をただ眺めるしかない。しかし、レバレッジ取引であれば、必要最小限の証拠金からでもポジションを持つことができるため、チャンスを機動的に掴める可能性が生まれます。

これは短期トレードを主戦場にする人だけでなく、普段は現物中心でやっている人にとっても知っておくべき“もうひとつの選択肢”です。

ただしもちろん、焦って飛び乗ってしまうと逆効果。あくまでもリスク許容度を冷静に把握できている状態で初めて意味のある行動になります。

レバレッジ口座は“別人格”で扱うべき

ここでひとつ、実践的に有効な考え方を共有しておきましょう。

それは、レバレッジ取引を「本体の資産運用」とは完全に分けて考えることです。

現物口座は“資産を守る場所”。一方で、先物口座やマージン口座は“戦う場所”。このように明確に役割を分けておくと、メンタルの安定性も大きく違ってきます。

実際、多くの上級トレーダーはレバレッジ取引用の専用ウォレットを別に用意し、「これは検証用の資金」と割り切って扱っています。**勝てなくても傷が浅く、勝てれば経験値と資金の両方が得られる。**そんなポジションにレバレッジ口座を置くことで、むしろ長期的な視野での学習と実践の場が得られるのです。

目的を持って使うこと、それがすべての前提です。

“稼げそうだから”となんとなく手を出すと、レバレッジ取引はたちまち牙を剥いてきます。けれど、自分なりの明確な目的と戦略を持って使えば、現物では得られない優位性や柔軟性をもたらしてくれるのもまた事実。

このバランス感覚こそが、レバレッジ取引を長く使い続けるために不可欠なものです。

次章では、多くの人が踏みがちな“失敗のパターン”を丁寧に紐解いていきます。焦り、思い込み、過信――これらがどうレバレッジ口座の崩壊を招くのか。その実例とともに、一つずつ検証していきましょう。

第7章|レバレッジ取引でよくある失敗のパターンと、その背景にあるもの

誰しも、自分が大きなミスをするとは思っていません。

チャートを読む力はあるつもりだし、リスク管理もわかっているつもり。だから大丈夫――そう思っていた人が、気づけばロスカット。

「なんであのとき冷静じゃいられなかったんだろう」「今になって思えば、根拠なんてなかった」

そんな後悔は、レバレッジ取引を経験した多くの人が一度は口にします。

この章では、実際によくある失敗パターンを、表面的なミスではなく“心の動き”と結びつけて紐解いていきます。

あなたがこれから取引を始めるにしても、すでに経験があるとしても、自分の中にあるかもしれない“予備軍”をここで一度棚卸ししてみてください。

「取り返したい」から始まる連続エントリー地獄

1回の損失。それ自体は、たいして大きな問題ではありません。

けれど、そのあとに「取り返したい」という気持ちが芽生えた瞬間から、損失は倍々ゲームのように膨らんでいく危険性を帯びてきます。

冷静さを欠いたまま、根拠の薄いエントリーを重ねる。損切りラインをズラして、次の上昇を願う。気づけばチャートを開いたまま数時間が経ち、もう何が正しいのかもわからなくなる――。

この“連続トレード沼”にハマるきっかけは、常に「一度の失敗を自分の中で処理しきれなかったこと」から始まります。

人は、自分の判断が間違っていたと認めることに抵抗を持ちます。けれどそれができない限り、次のエントリーもまた歪んだものになってしまう。

勝ちたいという思いが強い人ほど、こうしたミスに陥りやすいという逆説に、ぜひ目を向けておいてください。

「上がるって聞いたから」情報依存型エントリー

SNS、YouTube、LINEのグループチャット。

仮想通貨に関する情報は日々あふれていますし、影響力のあるインフルエンサーが「上がる」と発言すれば、価格が実際に動くこともあります。

しかし、それが“自分の判断材料”になってしまっていないかどうか。

これが問題です。

たとえば「●●銘柄が月末に大きく動くらしい」「●●通貨がETF申請を控えている」――こうした話は、確かに現実味があります。でも、それを“そのままエントリー理由”にしてしまうと、自分でストップラインを引く根拠が持てず、ポジションの解消タイミングも見失いがちになります。

情報はあくまで“補助的な視点”です。

最終的に自分で「どこで入って、どこで出るか」を定義できない限り、情報に振り回されるだけということを、常に意識する必要があります。

「勝ててるから大丈夫」過信が引き起こすレバレッジ拡大

最も危険なのは、勝っているときです。

なぜなら、人は勝っているときにこそ、自分のスキルを過大評価しがちだからです。

たとえば、数回連続で利確できたとします。その成功体験が“自信”に変わるのは悪いことではありません。

問題は、その自信が「次は5倍でやってみよう」「もう少し大きなポジションを」と、無意識のうちにレバレッジやリスクを拡大させる方向に働いてしまうことです。

それが正しい判断である場合もあります。しかし、“自分の成功に酔っていないか”という問いを、一歩引いて持ち続けられるかどうか。

ここで判断力の差が如実に出てきます。

過信は、最も気づきにくいトラップです。そしてそれは、多くの場合“勝っている途中”で仕込まれています。

エントリーとイグジットが“感情”で決まっている

最後に、一見すると最も単純なミスを挙げておきましょう。

それは、「怖くなって切った」「なんとなく上がりそうだったから買った」という感情ベースの判断です。

チャートには根拠があり、価格には背景があります。にもかかわらず、「怖い」「不安だ」「取り残されそう」――そうした感情によって売買が決まってしまうと、気づかないうちにマーケットのノイズに操作されている状態になります。

たとえスキャルピングやデイトレのような超短期取引であっても、そこには自分なりのロジックが必要です。

感情は参考情報ではあっても、意思決定の根幹にしてはいけない。

このシンプルな原則を、自分でどれだけ守れるか。

実はそこが、経験者と初心者の最初の分かれ道だったりします。

次の章では、このような失敗を乗り越え、長期的に安定した成果を出している人が実際にどんな“クセ”や“工夫”を持っているのかに注目します。

失敗を避けることだけでなく、“続けるための工夫”を知ることこそが、取引における持続可能性を高めてくれるはずです。

第8章|継続して勝ちやすい人の特徴と、彼らが実践していること

レバレッジ取引をめぐる世界には、派手な勝者と静かな脱落者がいます。

Twitterのタイムラインに流れてくる「10倍になった!」という報告は、たいてい前者の一瞬を切り取ったものです。けれど、本当に注目すべきなのは、“その後も相場に残っている人”です。

派手ではなくとも、地味に安定して収益を積み上げている人たちがいます。彼らには、共通する空気感がある。

この章では、その「継続して勝ちやすい人の思考」と「日々のふるまい」に焦点を当てていきます。決して魔法のノウハウではなく、**地に足がついた“生き残り方”**の話です。

常に“やらない理由”から考えている

多くの初心者は、チャンスを探しています。エントリーのきっかけや、入れるタイミングを求めます。

一方で、経験者は逆です。まず「今は入らない方がいい理由」を探します。

この差は思っている以上に大きい。

なぜなら、マーケットの8割以上の時間は“動かない”か“だましの動き”で構成されているからです。勝っている人は、トレードを「するかどうかのフィルター」を何重にもかけて絞り込んでいます。

これはつまり、「見送る力」が強いということ。

損をしない機会を選び抜く力こそが、結果的に資金を守り、勝率を安定させているのです。

すべての取引に“前提条件”がある

たとえば「レジスタンスを抜けたからロング」という判断があったとします。

勝てない人はこれを“絶対に機能するルール”として使ってしまいがちですが、継続して勝っている人は必ず「ただし〜という条件付きで」という前提を置いています。

出来高が伴っているか?

長期足でどの位置か?

時間帯や市場参加者の状況は?

このように、「ルールは万能ではなく、使う条件がある」と理解している人は、**同じ戦略を使っても“間違った場面で使わない”**のです。

戦略の選択以前に、その前提条件に敏感であること。これが思考レベルでの大きな差になってきます。

勝ちより“負け方”を磨いている

面白いことに、勝っている人の会話は、たいてい「損切りの話」で盛り上がります。

「この形はちょっと怪しかったから2%で切った」

「このとき無理に引っ張らずにロスカットできたのが大きかった」

つまり、彼らの意識は“どう勝つか”より、“どう負けるか”に向いているのです。

どんな優秀なトレーダーでも、すべてのトレードで勝てるわけではありません。でも、負けを早く、浅く、小さく済ませることはできる。それが繰り返されることで、トータルの資金曲線は右肩上がりになる。

この地味で退屈な部分に目を向け続けられる人だけが、生き残っているのです。

手法より“習慣”が成果を決める

「どんなインジケーターを使っていますか?」「おすすめの手法は?」

こうした質問は絶えず飛び交います。けれど、実際に勝っている人たちにとっては、使っている手法より“使い方の癖”のほうが圧倒的に重要です。

たとえば…

- 毎朝のチャート観察ルーチンを欠かさない

- トレード前に必ず過去3日間のローソク足を振り返る

- 利確ルールの“後出し変更”をしないために、日誌に毎回記録する

こうした“つまらない習慣”が、むしろ成果の安定性を生んでいるのです。

ルールを破らない、検証を怠らない、自分の癖を言語化してメモする。この積み重ねが、結局は一番強い。

トレードに才能は必要かもしれません。でも、続けることには才能は不要です。

ここで紹介した人たちは、派手な話をしません。SNSでも目立ちません。でも、マーケットが荒れようと淡々と続けていて、1年後に資金を残しているのは、いつもこのタイプです。

次章では、そんな“継続して勝てる環境”をどう整えるか――具体的に**ツール、設定、通知、アプリ、日誌のつけ方など「勝ちやすい環境設計」**について掘り下げていきます。

自分の脳を騙すのではなく、騙されにくいように仕組みで支える方法。そちらを見ていきましょう。

第8章|継続して勝ちやすい人の特徴と、彼らが実践していること

「この人はなぜ、ずっと勝ち続けているのか?」

レバレッジ取引の世界をある程度歩いていると、そう思わせる存在に何人か出会うようになります。特別な才能があるようには見えない。華やかなツイートもしていない。けれど、気づけば資金を増やし続けている――そんな静かな勝者です。

彼らに共通するのは、勝つことを急がない姿勢です。取引を“攻めの場”ではなく“選別の場”として捉えていることが多く、まず第一に「今はやらなくていい理由」を探す。たとえチャンスのように見える場面でも、入る理由と同じだけ、入らない理由を丁寧に考える。その結果、無駄なトレードが極端に少ない。つまり、「見送る力」が非常に強いのです。

こうした人たちはまた、戦略の前提条件を非常に重視しています。あるインジケーターが示すサインをただ機械的に使うのではなく、「この戦略は、●●の時にしか使わない」という前提付きで考える癖がある。出来高が少ない時間帯ならそのサインを無視するし、長期足と矛盾していればスルーする。ルールを信じるのではなく、ルールが使える“文脈”を見極める力が備わっているのです。

意外かもしれませんが、彼らが一番多く話題にするのは“勝ったトレード”ではなく“うまく負けられたトレード”です。ある日の記録には、「この形で入ったけど嫌な予感がしてすぐ切った。結果的に下がったので正解だった」と書かれていたりします。つまり、利益より損失のコントロールに自覚的なのです。これこそが、資金を長期的に守る力になります。

さらに見逃せないのが、地味で退屈な習慣を守り抜く姿勢です。毎日、チャートを見る時間帯が決まっていたり、トレード前に前日・前々日の値動きを振り返るのが当たり前だったり、エントリーのたびにノートにメモを書き込むのを欠かさなかったり。こうした習慣が、ルールの“継続性”を支える土台になっています。

手法やツールではなく、“使い方の癖”に意識を向けているという点でも特徴的です。どんな戦略を使うかよりも、それをどう運用するか。むしろ“ズレ方”や“例外”の扱いを言語化している人ほど、荒れた相場でも判断がブレません。

それに、彼らは決して自分を過信しない。勝っている期間でも、「今回は運がよかっただけかもしれない」という一言を口にする。過信よりも観察が勝る態度は、メンタルの安定にも直結しています。

最後に一つ、印象深い話を思い出します。ある熟練者が、「トレードは、ルールを守ることより、破らずに済む環境を作る方が大事だよ」と言っていました。確かに、彼のチャート画面には余計なインジケーターもなく、通知も最小限、時間軸も2種類しか表示していませんでした。判断の余地を極限まで整理することで、自分の弱さと折り合いをつけていたのでしょう。

次の章では、まさにその「折り合いのつけ方」を掘り下げていきます。

ツール、アプリ、設定、通知制御、日誌のつけ方――意志よりも環境で支える取引習慣の実例を見ていきましょう。第9章|勝ちやすい環境設計とは?ツール・設定・習慣の整え方

レバレッジ取引に必要なのは、戦略や指標の知識だけではありません。むしろ、それらをどう使うかを決める**“取引の環境”そのもの**が、結果に大きく影響します。冷静な判断力、感情の安定、無駄な取引の抑制――こうした要素の多くは、意志の力ではなく「整った仕組み」によって支えられています。

たとえば、毎日相場に向き合う場所や時間帯が決まっている人は、それだけでノイズの入り込みを防いでいます。PC画面を開くと自然と集中できるような“場”を意識的に設けているわけです。ある人は朝のコーヒーとともにチャートを見ることを習慣にし、ある人は音楽のプレイリストまで固定して、トレード中の感情をコントロールしていました。そこには、「いつでもどこでも自由にトレードできる」という現代の利便性に、あえて境界線を引くような意識があります。便利さは集中の敵になることもあるのです。

また、取引記録をつける人は多くありませんが、“どう振り返るか”が成長の鍵になっている人は間違いなく存在します。ただエントリーの時刻や価格をメモするのではなく、「なぜこの場面で入りたくなったか」「そのとき、自分は何を信じていたか」「失敗だとすれば何が原因だったか」――そんな内面的な問いに、自分で自分に答えていくような記録です。記録するというより、その日の思考パターンを客観視する作業とも言えます。

当然、感情に振り回されやすい場面に対しては、事前の“封じ”も必要です。ある中級者は、「夜中の1時以降はチャートを見ない」「指標発表のある日は触らない」といった、自分なりの取引制限をモニターの横に貼っていました。ルールは意志で守るのではなく、“守らざるを得ない形で視界に置く”のです。人は追い詰められると、自分に都合のよい解釈をしてしまうもの。だからこそ、正常な自分が決めた制限を、異常な自分に突きつけるための仕組みが必要になるわけです。

スマホの通知についても同様です。Binanceの価格アラート、SNSからの煽り系投稿、価格変動を知らせるニュース……。これらすべてが、あなたの集中を細かく削っていきます。勝ち続けている人ほど、“いつ見るか”を自分で決め、通知には一切反応しないというスタンスを持っています。情報の量を絞るというより、“情報を見に行くタイミング”を自分で制御する。それができるだけで、判断の揺れは目に見えて減っていきます。

面白いことに、こうした環境づくりは一度完成して終わるものではありません。

むしろ、自分がどんな癖を持っているか、どんな時に弱くなるか、どこで冷静さを欠くか――それを何度も試行錯誤する中で、少しずつチューニングされていくものです。だから、「完璧な環境」を追い求めるより、「今の自分に合っているかどうか」を常に問い直せる状態が大切です。

取引スキルは時間とともに磨かれていきます。でも、環境は今すぐにでも整えることができます。

画面の配置、通知の設定、トレード前のリズム、振り返りの方法、見る時間の制限――どれも大きな道具はいりません。ほんの小さな工夫の連続が、やがて“長く続けられる自分”を作っていくのです。

次の章では、この全体像を一度立ち止まって整理します。

自分はレバレッジ取引に向いているのか? いま、どのステージにいるのか? その問いに向き合うための視点を、最後に提示してみたいと思います。

第10章|レバレッジ取引に向いている人・向いていない人を分けるもの

世の中に「絶対に向いている人」や「完全に向いていない人」がいるわけではありません。ただ、向き合い方に“相性”があるのは確かです。無理して背伸びを続けてもうまくいかないことがある一方、性格や考え方に少し調整を加えただけで、急に楽になることもあります。

たとえば、細かいことに気がつきやすくて、何かあるとすぐに対応したくなる人は、レバレッジ取引ではかえって苦労しやすい傾向があります。そういう人にとっては「見ない時間」を意図的に作ることが精神衛生上かなり重要になります。逆に、大雑把で放置気味な人がレバレッジを握ると、見ないうちに大きな損失を抱える危険があります。つまり、自分の“性格の重心”とポジション管理スタイルのすり合わせが肝要なのです。

また、感情に引っ張られやすいタイプかどうかも大きなポイントです。落ち着いたときには冷静な判断ができるのに、1%の値動きに心が揺れてしまう人は、「感情を感じない工夫」を先に考えなければなりません。

それは、逆指値の自動設定だったり、枚数を極端に減らすことだったり、トレードの“儀式化”によってスピードを抑えることだったりします。

一方で、レバレッジ取引が肌に合うタイプもいます。たとえば、損切りを“痛み”としてではなく“必要経費”として処理できる人。期待値や統計的有利性を感覚でとらえやすい人。もしくは、自分に都合のいい情報ばかりを集めず、逆の意見にも耳を傾けられる人。こうした資質は、必ずしも経験量ではなく、“思考の癖”として最初から備わっていることもあります。

ここで注意しておきたいのは、「向いていないから諦めろ」という話ではないということです。

むしろ、“自分の反応傾向”を知ることが、レバレッジとどう付き合っていくかを考える出発点になるのです。

たとえば、短期で何度もエントリーするスタイルが合わないなら、そもそも日足レベルでじっくり狙う方向に切り替えてしまうという選択肢もあります。

あるいは、裁量判断に頼るのではなく、ルールベースでシステム的に運用する方法を模索する人もいます。自動売買やAPIを使って、自分の感情をなるべく介在させないようにするのです。自分が苦手なことを避けるように、仕組みや枠組みを調整していく――それが**「向いている状態に“持っていく”」という設計の発想**です。

要は、自分を無理に相場に合わせるのではなく、自分に合った“相場との関わり方”を探るという話です。

もしかすると、いまの自分にはまだ早いと感じるかもしれない。でも、それを認めたうえで距離を取ることは、単なる撤退ではなく、再び戻ってくるための準備期間になるかもしれません。

さて、ここまで全10章を通じて、Binanceでのレバレッジ取引に必要な基本、手順、リスク、マインド、そして実践的な工夫まで見てきました。

次はいよいよまとめです。この長い旅を一度振り返りつつ、今の自分が何を考え、どこに立っているかを整理しておきましょう。

第11章|まとめ:レバレッジ取引は“手法”ではなく“関係性”

ここまで読んでくださった方なら、もう気づいているかもしれません。レバレッジ取引は単なる“利益を倍にする仕組み”ではなく、自分自身との関係性が問われる取引手法です。どれだけの倍率を使うかよりも、それを使う自分がどんな癖を持ち、どんな場面で冷静さを失いやすいか――その見極めが、なにより大きな差を生みます。

もちろん、知識やテクニックは大切です。Binanceの画面操作、マージンモードの違い、資金調達料の仕組み、注文方法の種類。これらが曖昧なままだと、不安や混乱がすぐに取引に染み出してしまいます。

けれど、最終的に損益を左右するのは、そうした“表面的な知識”ではなく、ルールに従い続ける力をいかに仕組みで支えるかにあります。これは精神論ではなく、現実の損失を防ぐための具体的な方針です。

このガイドでは、「やり方」だけでなく、「なぜそのやり方が必要なのか」「それを実行できない場面はどう整えるべきか」というところまで掘り下げてきました。

だからこそ、ここで一つ問いを返したいと思います――「あなたにとって、レバレッジとは何か?」

それは興奮か、希望か、可能性か。あるいは怖れか、疑念か、過去の痛みか。

その答えに正解はありません。でも、自分なりの感情が浮かぶということは、すでに“ただの機能”としてではなく、相場と自分のあいだに感情のつながりがある証拠です。

そしてそのつながりをどう扱うかこそが、最終的な勝ち負けを分ける鍵になります。

レバレッジを使うことで利益は大きくなります。でも、責任もまた拡張されます。だからこそ、それに耐えられる自分を整え、その重さを受け止める仕組みを準備すること。それが“負けない”ための最低条件です。

取引は、続けることに意味があります。一時的な勝ちよりも、退場しないことのほうがずっと難しく、ずっと重要です。

このガイドが、あなた自身のリズムで、より安定した、そして誠実なトレードライフを構築していくための支えになれば幸いです。

このあとには、読者の多くが実際に検索している疑問点をもとにした「よくある質問」セクションを用意しています。取引を始める前に気になる点や、途中でつまずいたときに立ち戻れる場所として活用してください。

第12章|よくある質問(FAQ)

Q1. Binanceのレバレッジは最大何倍まで使えますか?

新規ユーザーは一時的に最大20倍に制限されますが、一定の条件を満たすと最大125倍まで引き上げられます。もっとも、倍率が高ければよいというわけではなく、許容できる損失とのバランスで倍率を設定するのが基本です(詳しくは第3章)。

Q2. スマホからでもレバレッジ取引はできますか?

はい。Binanceアプリを通じて、マージン・先物いずれも取引可能です。ただし、アプリのUIはPC版と異なる部分があるため、初めての方は少額で試してから慣れていくのがおすすめです(第5章で操作手順を紹介しています)。

Q3. Binanceのレバレッジ取引で借金することはありますか?

Binanceはゼロカットシステムを採用しているため、急激な相場変動があっても証拠金以上の損失を抱えることは原則ありません。ただし、ポジション解消のタイミングによっては一時的な強制決済が発生します。詳細は第4章をご参照ください。

Q4. 資金調達料(Funding Fee)とは何ですか?

先物取引における“ロングとショートの需給差”を調整するための仕組みで、基本的に8時間ごとに発生します。市場の偏りによっては支払う側・受け取る側が変わります。これもまた「見えないコスト」として重要なので、第4章で詳しく解説しました。

Q5. レバレッジの倍率は途中で変更できますか?

はい。ポジションを持つ前であれば自由に変更可能です。取引画面の右上からレバレッジ設定を調整できます。ただし、ポジション保有中に倍率を下げることはできません(第5章の操作画面を参照)。

Q6. なぜクイズをクリアしないと先物取引ができないのですか?

これはBinance側が設けているリスク確認プロセスです。高度な金融取引に分類されるため、最低限の知識を確認した上で利用してもらう必要があるという判断です。面倒に感じても、こうした設計がむしろユーザーを守っているとも言えます(第5章)。

Q7. どんな人がレバレッジ取引に向いていますか?

判断のスピードと精度に自信がある人よりも、感情を客観視できる人、ルールの枠内で動ける人、そして失敗の記録を続けられる人が最終的に残りやすい傾向にあります。向き・不向きについては第10章で詳しく掘り下げました。

Q8. レバレッジトークンとの違いは何ですか?

レバレッジトークンは、倍率付きのETFのような存在で、強制ロスカットや追加入金がない反面、価格構造が複雑で長期保有には向きません。似ているようで性質は大きく異なるため、戦略次第で使い分けることが重要です(第6章で解説)。

Q9. 本当に初心者でも始められますか?

結論からいえば、「学びながら試す姿勢」さえあれば可能です。 ただし、いきなり高倍率での本番投入は避けるべきです。このガイドの前半(第1章〜第4章)を丁寧に読みながら、まずはデモ取引や小額のトライから始めるのが安全です。

Q10. 最初に身につけておくべき習慣は?

「見ない時間を決める」「記録をつける」「通知を切る」この3つは、どんなレベルのトレーダーにも共通して勧められる基本習慣です。勝てるようになるよりも、“負けない習慣を定着させること”が、継続のカギです。 詳しくは第8〜9章をご覧ください

締めのことば|「使える知識」と「戻れる場所」を手にしたあなたへ

レバレッジ取引は、知識と判断、そして習慣のすべてを試される世界です。けれど、それは“上級者だけの領域”ではありません。ルールを整え、環境を味方につけ、失敗を記録しながら調整していく。そのプロセスさえ続けられれば、誰もが自分なりの勝ち方にたどり着くことができます。

このガイドは、その出発点として書かれました。必要なときに戻れる場所、もう一度立ち位置を確認できる地図のようなものとして、あなたの中に残っていれば嬉しいです。

それでは、今日のあなたの一歩が、未来の安定した取引の礎になりますように。どうか、健全な距離感で、相場と向き合い続けてください。

Post Comment