Binance入金ガイド:ビットコインの送り方

こんにちは、中村健司です。

ビットコインを送金したのに「届かない」「反映されない」──そんな声を、私はこれまで何度も聞いてきました。実際、ブロックチェーンの仕組みやネットワーク確認、ウォレット側の仕様など、初心者にとっては見えにくい要素が絡み合い、原因が特定できずに混乱するケースが少なくありません。

この記事では、Binanceへの入金がどのように処理されているのかを、ネットワークの視点・取引所の視点・ユーザーの視点の3つから丁寧に整理し、失敗しない入金手順と確認ポイントを実用的に解説していきます。

「仕組みを理解してから動く」ことが、もっとも早くて安全な近道です。特にこれからBinanceを本格的に使おうとしている方には、最初の一歩としてぜひ押さえておいてほしい内容です。

- Part 1: 入金が「通らない」原因はどこ?ブロックチェーンのしくみと確認ポイントを解説

- Part 2|Binanceの基本設定と入金準備

- Part 3|仮想通貨でのビットコイン入金手順(国内取引所から)

- Part 4|入金が反映されないときのトラブル解決ガイド

- Part 5|手数料の仕組みと賢い節約術

- Part 6|入金後にやっておくべきこと:確認・整理・備え

- Part 7|Binance入金処理の裏側と技術的な補足

- Part 8|よくある入金ミスと、現場で学んだ回避策

- Part 9|バイナンスジャパンでの日本円入金:仮想通貨とは何が違う?

- Part 10|KYC、トラベルルール、そして入金時に気づかない“透明な規制”

- Part 11|目的から考えるBinance入金戦略:自分に合った方法を選ぶ

- Part 12|よくある質問(FAQ)

- 締めくくりに|入金はただの入り口、でもそれがすべてを決める

入金が「通らない」原因はどこ?ブロックチェーンのしくみと確認ポイントを解説

バイナンスにビットコインを入金しようとしたとき、いきなり詰まった経験はありませんか?送金先アドレスは合ってるはずなのに反映されない。ネットワークの選択肢がいくつもあって戸惑う。国内取引所のUIと違って、Binanceの表示がなんとなく無機質に見える――そんな場面、実は私もありました。

そもそも、仮想通貨の“入金”と聞いてすぐ思い浮かぶのは、お金をどこかに移すという感覚。でもBinanceのようなグローバルな取引所では、ブロックチェーンのネットワーク、ウォレットの仕様、反映処理のロジックなど、想像以上に複雑なレイヤーが絡み合っています。

しかもそれらの仕組みは、たとえ一度入金に成功していたとしても、「あれ、今回はなんで着金してないんだ?」という不安に変わることもある。つまり、一度わかった気になっても、もう一歩踏み込まないといけない場面があるんですね。

そこでこのガイドでは、「入金が通る/通らない」の分かれ目がどこにあるのかを、実務の視点から掘り下げていきます。

もちろん、一般的な入金手順も丁寧に解説します。ただし、それだけでは終わりません。たとえばこんな疑問を持ったことはありませんか?

- SegWitとかBEP20とか書いてあるけど、どれを選べば安全なの?

- クレジットカードでビットコインを買うのは結局損なのか?

- 入金が反映されないとき、何をチェックすればいいの?

- Binanceが「メンテナンス中」って出てるけど、どう対応すればいい?

本記事ではこういった**表には出にくい“つまずきポイント”**にこそ焦点を当てていきます。

さらに、ネットワークの混雑状況の読み方、BinanceのUIが示す処理ステータスの意味、誤送金時の復元依頼の現実性など、他の記事ではあまり語られていない実務的な知識や判断のヒントも随所に盛り込んでいます。

たとえば、「トランザクションID(TxID)を見れば何がわかるのか」と聞かれて、すぐに答えられますか?あるいは「ウォレットアドレスのコピー時にQRコードを使うべき理由」は、どこかで誰かが教えてくれましたか?案外、そういうところにこそリスクが潜んでいるものです。

だからこそこのガイドは、「読みもの」として終わらせません。読んで→理解して→動けること。それを最優先に設計しています。

これから順を追って、以下のようなステップで進んでいきます:

- Binanceアカウントの基本設定と事前準備

- 仮想通貨・日本円・P2P経由のビットコイン入金手順

- 入金が反映されない場合の原因と対処法

- 手数料の仕組みと節約の考え方

- 誤送金リスクやネットワーク選びの実務知識

- 入金後の履歴管理・税務対応・復元の可能性

- 最後に、よくある質問で振り返り

このページを読めば、「なぜ入金が通らなかったのか」ではなく、**「どうすれば確実に通るか」**が見えてきます。そして何より、そういう知識は一度身につけておくと、他の場面でも必ず役に立ちます。

では、はじめていきましょう。次は、アカウントの基本設定からです。

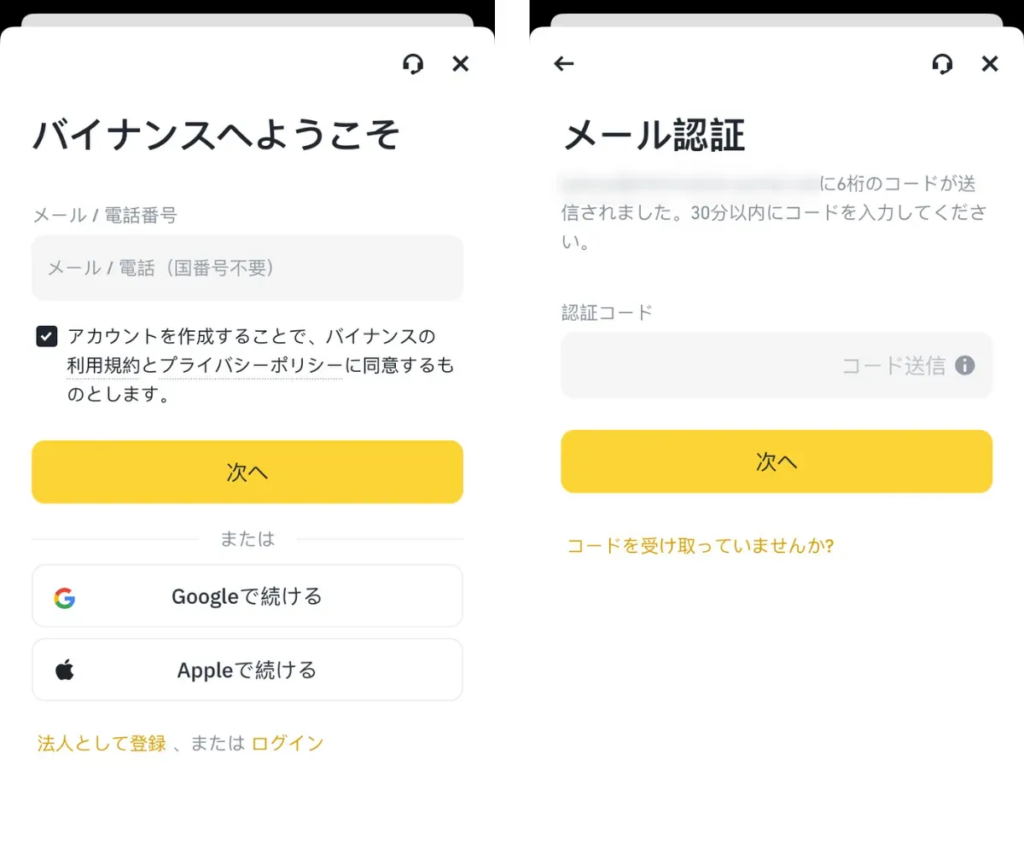

Binanceの基本設定と入金準備

入金を始める前に、まずは環境を整えておきましょう。アカウントはもう作成済みかもしれませんし、本人確認も済んでいる方が多いと思います。でも、それでもあえて立ち止まってこのパートを入れているのは、入金トラブルの多くが「すでに終わったはずの設定」に起因しているからです。

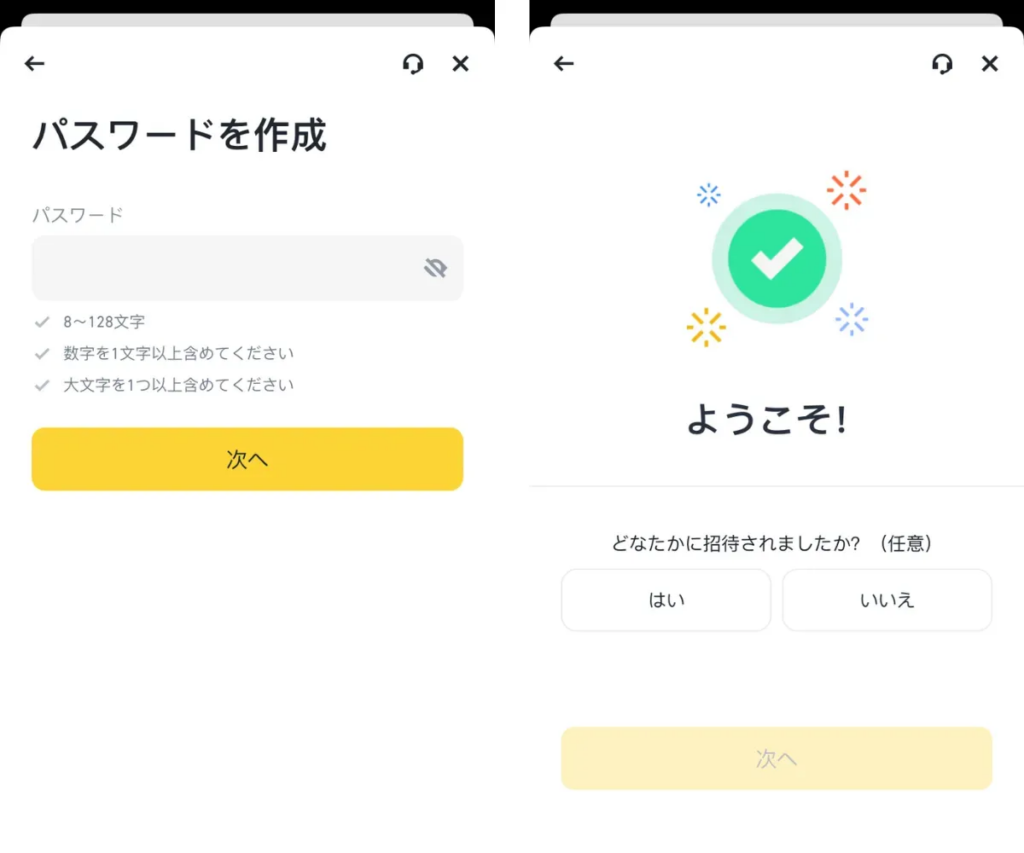

アカウント登録だけでは十分ではありません。入金がスムーズに進むかどうかは、本人確認の内容、セキュリティ設定の状況、そして送金元との整合性にかなり左右されます。とくに、日本からBinanceを利用している場合、国内の規制やサービスの分岐点がわかりにくいため、見過ごされがちです。

たとえば、Binanceには「グローバル版」と「Binance Japan」があることをご存じでしょうか。前者は機能が豊富で海外取引所の利便性をそのまま使えますが、日本円を直接入金することはできません。後者は日本国内向けのサービスで、円建て入金に対応している反面、取り扱い銘柄や手数料体系がまったく異なります。つまり、あなたが「どちらを使っているのか」によって、入金方法そのものが変わってくるわけです。

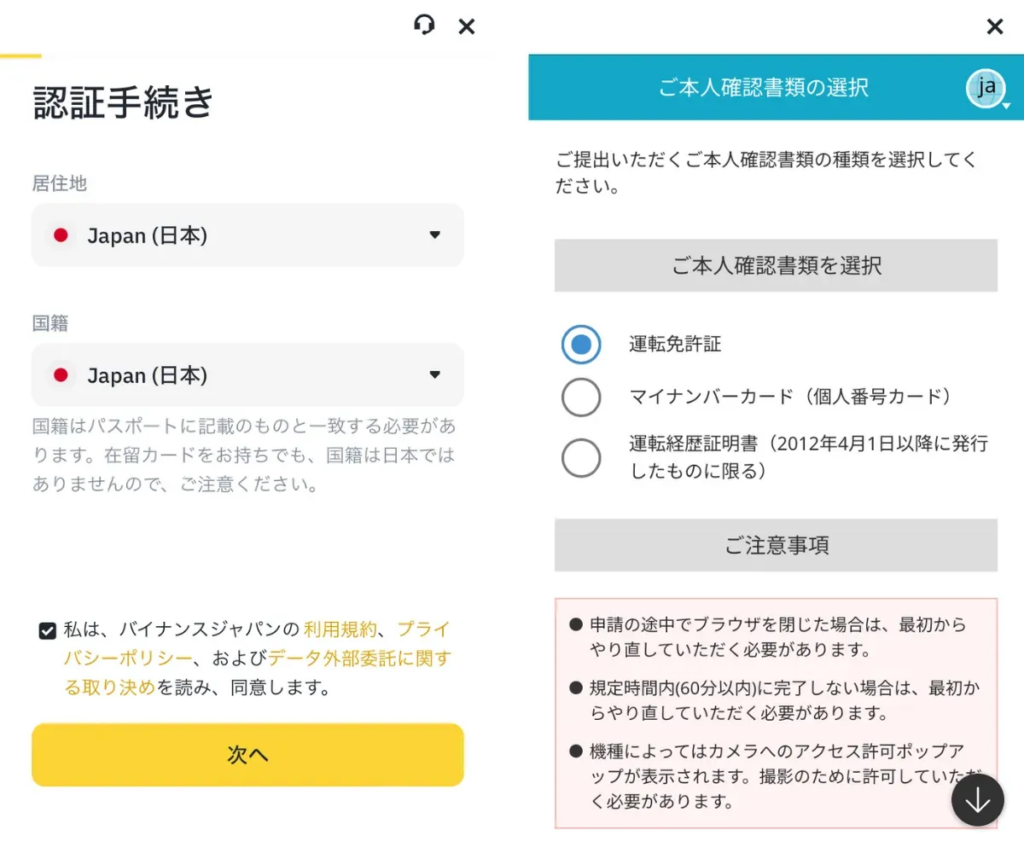

本人確認(KYC)も似たような話です。一度提出したから大丈夫、と思いがちですが、登録時の氏名や住所と送金元の取引所に登録している情報が微妙に違っていると、トラベルルールの影響で送金がブロックされることもあります。そう考えると、ただ提出するのではなく、「情報が一致しているか」まで見直す必要があるわけですね。

この段階で、セキュリティ設定もあわせて確認しておくと安心です。2段階認証(2FA)が有効になっていない場合、そもそも入金処理が通らないことがありますし、新しいデバイスからログインした直後には自動で出金制限がかかる場合もあります。こういった制限は入金そのものを妨げるわけではないにしても、その後の取引や出金時に「えっ、なぜ今?」と戸惑うきっかけになりやすいものです。

そして忘れてはいけないのが、Binance側のメンテナンス情報です。ブロックチェーンのネットワークが一時的に停止されていることは、公式アナウンスをチェックしていないと気づけません。とくに、入金処理が止まっているのではなく「受付そのものが一時的に止まっている」状態だと、ユーザーからは原因が見えないんです。送金する前に一度、ネットワークのステータスを確認しておくと、余計な心配をせずに済みます。

もうひとつ見落とされがちなのが、送金元の取引所での確認事項です。どのネットワークに対応しているか、送金手数料はいくらか、あるいは最小送金額のルールはどうなっているかといった点は、Binance側ではなく送金元に依存します。「Binanceに送る」と意識するあまり、送る側の条件をうっかり無視してしまうと、途中でエラーになったり、最悪の場合は資金を失ったりする可能性すらあります。

つまり、「送る側と受け取る側の仕様がきちんと噛み合っているか」を、自分で点検できるかどうかが、入金成功のカギになるということですね。

この段階で準備が整えば、あとは実際に送金を行うだけです。次は、仮想通貨としてビットコインをBinanceに入金する具体的な手順について、ネットワーク選択の注意点も含めて詳しく見ていきましょう。

仮想通貨でのビットコイン入金手順(国内取引所から)

ここからは、実際にビットコインをBinanceへ送金する場面に入っていきます。正直なところ、送金自体は操作としてはシンプルです。ただ、うっかりネットワークを間違えたり、タイミングを誤ったりすると、**「着金しない」「戻ってこない」**といった事態につながりかねません。

だからこそ、このパートでは操作そのものよりも、その背景にあるしくみと注意点を大事にして進めていきます。

入金アドレスはどこで確認する?

まず、送金先であるBinanceの入金アドレスを取得しましょう。これはWebからでもアプリからでも操作できますが、大切なのはネットワークの選択肢が出てくるという点です。

ログイン後、BTC(ビットコイン)を選んで「入金」ボタンを押すと、アドレスが表示されます。ただしこの時、どのネットワークを使うかを聞かれます。ここでの選択が、その後の入金成功・失敗を分けることになります。

「どのネットワークで送る?」がいちばんの落とし穴

Binanceでは、ひとくちにビットコインといっても、複数のネットワークから選べるようになっています。BTC(ネイティブ)、BEP2、BEP20、SegWit。たしかに種類が多いのは便利ですが、それと同時にユーザーが間違える余地も増えるということです。

たとえば、国内取引所の多く(GMOコインやbitFlyerなど)は、いわゆる通常のビットコインネットワーク(BTC)か、最近はSegWit形式(アドレスが「bc1」で始まるもの)に対応しています。一方で、BEP20は全く別物。これを国内取引所に貼り付けてしまうと、その送金は反映されず、サポートに問い合わせても復元できない可能性が高いです。

つまり、表示されたネットワークを「なんとなく選ぶ」のは極めて危険。使う取引所が対応しているネットワークかどうかを、必ず確認しましょう。

送金元での操作は似ているが、罠もある

GMOコイン、DMM Bitcoin、BITPOINTなど、どの国内取引所でも基本的な送金操作の流れは似ています。BTCの出金画面を開き、Binanceで取得したアドレスを貼り付け、金額を入力して、二段階認証を済ませて送金。

ただ、この中にも落とし穴があります。たとえば、送金手数料が上乗せされるケース。取引所によっては、最低送金額が0.001 BTCなどに設定されていることもあり、小さな金額ではそもそも送れない、あるいは想定より少ない金額しか届かないといったことが起こります。

また、XRPやXLMといった通貨とは違って、BTCの送金にはタグ(Memo)は必要ありません。ただ、それに慣れている人ほど、「なんか入力忘れてるんじゃ?」と不安になることもあります。そういう混乱も含めて、通貨ごとの違いは押さえておくと安心です。

送ったあと、すぐに反映されるとは限らない

送金を実行すると、送金元の画面に「TxID(トランザクションID)」という文字列が表示されます。これは送金の記録であり、ブロックチェーン上でその取引がどうなっているかを追跡するための鍵でもあります。

TxIDをblockchain.comやmempool.spaceといったブロックチェーンエクスプローラーに貼り付けると、送金がブロックに取り込まれたかどうか、何回の承認(コンファメーション)がついたか、どのアドレスにどの金額が送られたのか、すべて確認できます。

ただ、ここで意外と焦る人が多いのが、「まだ確認が0回」「承認が進まない」といった表示。これは送金手数料が安く設定されていると起きがちな現象で、マイナーに優先して処理されない=待たされることになるんです。数分で終わることもあれば、数時間かかることもある。それを事前に知っているかどうかで、安心感はまるで違います。

Binanceの入金ステータスはどう読み取る?

Binanceに戻って「履歴」や「トランザクション一覧」を見ると、自分の入金の状況が表示されます。ここには「ネットワーク確認中」「処理中」「完了」などのラベルが付いています。

最初は「ネットワーク確認中」という表示が出るはずです。これは、まだブロックチェーン上での承認が進んでいない段階。しばらくすると「処理中」に変わり、最終的に「完了」になれば、無事に着金です。

まれに「失敗」と表示されることもありますが、その多くはネットワークの選択ミスやアドレスの不備が原因です。この表示が出た場合は、TxIDとアドレスを照合したうえで、Binanceのサポートに連絡することになります。

ここまで理解していれば、Binanceへの入金作業そのものは、もう怖くありません。ですが、それでもトラブルはゼロにはなりません。次のパートでは、「反映されない」「遅すぎる」「失敗扱いになった」といったよくある問題とその対処法について、さらに深く掘り下げていきます。

入金が反映されないときのトラブル解決ガイド

ビットコインを送金したのに、Binanceのウォレットに反映されない――この不安は、仮想通貨を扱う人なら誰しも一度は経験するものです。特に初めての入金でこれが起きると、「アドレスを間違えたかも」「ネットワーク選択をミスった?」「もう戻ってこないのでは…?」と、心拍数が一気に跳ね上がりますよね。

ですが、落ち着いて順を追えば、多くのケースで問題は解決できます。ここでは、なぜ反映が遅れるのか/止まってしまうのかを掘り下げ、そのときに確認すべきポイントを整理していきます。

まず「ブロックチェーン上では送られているか」を確認する

最初にやるべきことはシンプルです。Binanceの画面を見る前に、ブロックチェーンで着金しているかを確かめる。つまり、送金元の取引所で表示されるTxID(トランザクションID)を使って、blockchain.comやmempool.spaceで検索してみましょう。

もしそこで「未確認(Unconfirmed)」と表示されていれば、まだネットワーク上で処理待ちの状態です。これは異常ではなく、手数料が低かった/ネットワークが混んでいるなどの要因でよく起きます。

逆に、すでに数回の承認が終わっていて「Confirmed」になっているのに、Binance上で反映されていないなら、次の段階に進みます。

「ネットワーク選択ミス」や「対応していない形式」に注意

Binanceで表示されるBTCのアドレスは、選んだネットワークによって形式が変わります。たとえば、「bc1〜」で始まるアドレスはSegWit形式ですが、送金元がこれに対応していないと、送信自体が弾かれたり、異常終了することがあります。

また、BEP20形式のアドレスに国内取引所から送ってしまった場合、それはブロックチェーン上では“正常に送られた”ことになっても、Binanceの受け取り処理に対応していない=永遠に反映されないという結末になります。

もし心当たりがある場合は、Binanceの「セルフサービスリカバリー」から復元申請が可能かを確認してください。ただし、すべてのケースが対象ではないため、申請前にBinanceのサポートガイドを一読しておくのがおすすめです。

「メンテナンス中」だった場合、待つしかない?

ときどき、Binanceの特定の通貨やネットワークが「一時停止」状態になっていることがあります。これはウォレットメンテナンス中であったり、ネットワーク側の不具合により、入金処理自体を受け付けていない状態です。

Binance公式サイトのステータスページやアプリ内通知で、該当ネットワークの入出金が停止していないかを確認しましょう。もし停止中なら、反映が遅れているのは自分だけではありません。ここはひたすら待つしかないというのが現実です。

「タグやメモ」の入力ミスは、XRPやBEP2で発生しやすい

これはビットコインとは直接関係ありませんが、他の通貨を使っている方がこのページを読んでいる場合に備えて補足しておきます。

XRPやBEP2系の通貨では、アドレスとは別に「タグ(またはMemo)」の入力が求められることがあります。これを忘れると、送金そのものは成功していても、誰のウォレットに送るのかが分からずに保留されるという事態に陥ります。

Binanceではこのようなケースにも対応した復元依頼フォームがありますが、対応には数日以上かかる場合もあるため、タグが必要な通貨では、送信前に必ず確認する癖をつけましょう。

それでも反映されないなら、どうする?

ここまで確認しても着金していない場合、最後にできるのはサポートへの問い合わせです。その際は、以下の情報をまとめて提出すると、やりとりがスムーズになります。

- BinanceのアカウントIDまたはメールアドレス

- 該当の入金アドレス

- 使用したネットワーク名

- TxID(トランザクションID)

- 送金日時と金額

- 送金元の取引所名

Binanceのカスタマーサポートはやや返答に時間がかかることもありますが、しっかりと経緯を伝えれば、調査してもらえることがほとんどです。

次のパートでは、こうしたトラブルを未然に防ぐために知っておきたい「ネットワーク手数料の仕組みや節約方法」について掘り下げていきます。送るたびにコストがかかる仮想通貨だからこそ、賢く使いたいところですよね。

手数料の仕組みと賢い節約術

仮想通貨の世界では「送金する=お金がかかる」という感覚が、日常の銀行送金以上にシビアに現れます。ビットコインをBinanceに入金するだけでも、手数料の額によって**「着金の早さ」「通るかどうか」「どれだけ減るか」**が変わってきます。

ここでは、ただ“安く済ませる方法”を並べるのではなく、どういう仕組みで手数料が決まるのか、なぜそれが必要なのかをひとつずつ紐解いていきます。

ビットコインの送金手数料は誰に払っている?

まず押さえておきたいのは、送金時にかかる手数料(network fee)は、Binanceにも国内取引所にも支払っていないという点です。これはビットコインのネットワーク上でマイナー(採掘者)に支払われる報酬です。マイナーはあなたのトランザクションをブロックに取り込むことで、その報酬を得るしくみになっています。

つまり、「手数料が安いほどお得」と単純には言えません。あまりに安く設定されると、処理が後回しにされて何時間も未確認のままになるという可能性も出てきます。

とくにネットワークが混雑している時間帯では、手数料が低いトランザクションは後回しになり、いつまで経っても反映されないリスクがあります。

Binanceの手数料:入金は無料、出金はかかる

Binance自体はビットコインの入金手数料は無料です。つまり、送金元からBinanceに送る際にかかるコストは、すべて送金元側の設定によるネットワーク手数料です。

一方、Binanceから出金する場合は、固定の出金手数料が発生します。この金額は相場によって変動することがありますが、一般的には0.0002〜0.0005 BTC程度。こちらはBinance側が設定している金額です。

多くのユーザーはこの「出金手数料」の存在に気づかず、資金を何度も移動することでトータルのコストが膨らんでしまうという失敗を経験しています。

BEP20は安いけど…なぜ使われない?

たしかに、Binance Smart Chain(BEP20)経由でBTCを送ると、手数料はかなり安く抑えられます。でも、国内取引所は基本的にこのネットワークには非対応。つまり、送り先も送り元もBEP20対応でない限り、安全に使えないという現実があります。

この形式は、ウォレットを自分で管理している人や、DeFiやDEXを使っている中〜上級者向け。初心者が使うには、リスクの説明不足があまりに大きいというのが実情です。

節約の考え方:手数料は「削る」より「調整する」

仮想通貨の世界では、“節約”というと、安いネットワークを使うか、回数を減らすかという話になりがちです。でも本質は、「目的に応じた使い方を選ぶこと」に尽きます。

たとえば、頻繁に送金する予定があるなら、一回一回送るより、ある程度まとめて一括送金する方が手数料効率は高い。反対に、トレードのタイミングを逃さないためには、あえて手数料を高めに設定してでも即時反映を狙う判断もあります。

また、Binance上で取引する際に、BNB(バイナンスコイン)を手数料支払いに使う設定にしておけば、取引手数料が25%割引されます。これも、日々のコストを見直すうえでは無視できない選択肢です。

では、ネットワークと手数料のしくみが頭に入ったところで、次は**「入金後にやるべきこと」**について考えていきましょう。着金が確認された後、意外と多くの人がそのまま放置してしまうのですが、実はここにも重要な“落とし穴”があります。

入金後にやっておくべきこと:確認・整理・備え

ビットコインが無事にBinanceに反映されたとして、さて、次に何をすればいいでしょうか?

たいていの人はここで安心してしまい、そのまま次の操作――たとえばアルトコインへの交換や、先物ポジションの建玉――へ進んでしまいます。でも、入金直後というのは、最もミスが多く、そして放置されがちなポイントでもあるんです。

このパートでは、入金が完了した後にこそやっておくべき、実務的な確認作業や整理のポイントをいくつか紹介していきます。

着金確認は「履歴」で終わらせない

入金が反映されると、Binanceの「ウォレット」>「履歴」からトランザクションの詳細が確認できます。ここで反映ステータスが「完了」になっていれば、基本的には問題ありません。

ただ、できればこの段階でブロックチェーン上の着金ログも再確認しておくのがおすすめです。というのも、稀に「ステータスは完了だが、金額が想定より少ない」「同じTxIDが二重登録されている」といったケースがゼロではないからです。

また、複数のネットワークを使っている場合、自分が選んだネットワークがどのように反映されているかを見ることで、次回以降のネットワーク選びの判断材料にもなります。

ウォレット内の資産を整理しておく

ビットコインを入金した直後の資産は、「現物ウォレット」にそのまま置かれている状態です。このまま放置しても問題はありませんが、トレードを行う予定がある場合は「取引ウォレット」へ資金を移す必要があります。

さらに言えば、複数の資産を管理している場合、入金のたびにメモを残す習慣を持っておくと、後から税務処理や損益管理をする際にとても役立ちます。

Binanceには自動で資金のラベルをつける機能はありませんが、Googleスプレッドシートなどで簡単な入金ログをつけておくだけでも、かなり違ってきます。

税務記録を忘れずに

日本では、仮想通貨の取得価格や入金時のレートは税務申告に必要な情報になります。たとえ入金しただけで取引していないとしても、「いつ・どのレートで・いくら相当額を受け取ったか」という記録は、後から取得原価を証明する材料として必要になることがあります。

Binanceのトランザクション履歴はCSV形式でエクスポートできますが、反映されるのが遅かったり、項目が英語だったりするので、できるだけ早い段階で自分用の記録も残しておくのが安全です。

「使わないBTC」は保管戦略を考えておく

すぐに取引する予定のないビットコインであれば、「そのままBinanceに置いておくのがベストか?」という問いに立ち返ってみてもよいかもしれません。

もちろん、Binanceのセキュリティは世界トップクラスではありますが、資産を自分で管理したい人にとっては、ハードウェアウォレットなどへの出金も選択肢になります。特に長期保有(HODL)が目的である場合、取引所から分離して保管するメリットは無視できません。

この判断は個々人のスタイルによりますが、少なくとも「なぜそのまま置いているのか」「今後どのように使う予定なのか」を言語化しておくことで、不用意なリスクを回避する意思決定がしやすくなります。

次のパートでは、ここまでの流れとは少し視点を変えて、「技術的な補足とBinanceならではの入金処理の裏側」に触れていきます。ふだんUIの裏に隠れている処理ロジックや、失敗のリカバリーについて、もう一歩深く掘っていきましょう。

Binance入金処理の裏側と技術的な補足

ここまではユーザーの画面上で確認できる範囲の話をしてきました。でも、入金が「完了」と表示されるまでには、実はBinance側でいくつもの工程が裏で動いていることをご存知でしょうか?

このパートでは、その処理の流れや、Binance独自の注意点、そして競合記事ではほとんど触れられていない技術的な背景を解説していきます。ちょっとディープですが、「なぜ今までの入金がスムーズだったのか」「なぜ今回だけ遅れたのか」を理解する手がかりになるはずです。

入金処理は「ブロックチェーン確認」だけでは終わらない

仮想通貨の送金は、送信→ネットワーク承認→受信、の3ステップで完了するように思えますが、Binanceのような取引所ではさらに内部承認の工程が加わります。

たとえば、ブロックチェーン上ではすでに3回以上の承認(confirmations)が完了していても、Binanceの入金履歴が「処理中」のまま動かないことがあります。これは、以下のような内部処理を経ているためです:

- 該当TxIDがBinanceノードに届いているかの照合

- マルチノード間でのブロック情報の一致確認

- AML(マネーロンダリング対策)による取引パターンの自動分析

- 同時刻の入金集中による内部キューイング

つまり、「ブロックチェーン上で完了=すぐ反映」とは限らないというのが現実です。

ネットワーク別に異なる受信ノードの挙動

Binanceは複数のチェーンに対応していますが、それぞれでノード(ノード=ブロックチェーンと直接通信するサーバー)の構成が異なります。

たとえば、BTCネットワークは常時フルノードを運用していますが、BEP2やBEP20については、Binance側で「同期がズレている」こともあり、一時的に受信が止まる=入金が反映されないということが起こります。

また、SegWitアドレスへの入金も、初期の頃は反映が不安定だった時期がありました。現在は改善されていますが、完全な同期を維持するには運営側のメンテナンス負荷が大きいため、入金一時停止が発生しやすいのが実情です。

Binance側の自動リスク判定と手動レビュー

ユーザーが意識しづらい部分として、入金が「保留」状態になって手動確認に回されるケースがあります。これはAML対応の一環で、以下のような条件に該当する入金がフラグ対象になります:

- 短時間に複数回の小額入金を繰り返す

- 過去にフィッシング疑いのアカウントと同一アドレスを使用

- TxIDがマイナーによって二重にブロードキャストされている(orphan blockの影響)

このような場合、Binanceの内部で「保留」→「要確認」→「手動レビュー」→「反映可否決定」という流れをたどるため、ユーザー側には「処理中」とだけ表示され続けます。

ただし、何も通知が来ないのが問題点であり、多くのユーザーが「放置されてる?」と感じる原因になっています。

セルフサービスリカバリーとその限界

入金時のネットワークミスやタグ入力漏れなどに対応するため、Binanceには「セルフサービスリカバリー」という機能があります。これを使えば、比較的スムーズに誤送金からの復元依頼が可能です。

ただし、これが機能するのは以下のような条件を満たす場合に限られます:

- トークンがBinanceに上場していること

- ブロックチェーン上で該当TxIDが確認可能であること

- アドレスに明確な誤りがなく、対応ネットワークに送信されていること

逆に、対応していないチェーン(たとえば他社のL2ネットワークや旧規格のトークン)から送った場合は、完全な復元は不可能とされます。

セルフサービス機能は便利ですが、過信せず、最初からミスをしない構えの方が安全なのは言うまでもありません。

次のパートでは、これまでの流れを受けて、具体的なユースケースや実際にありがちなミスのパターンを紹介しつつ、それにどう備えるべきかを考えていきます。

よくある入金ミスと、現場で学んだ回避策

仮想通貨の入金手順そのものは、見た目にはシンプルです。アドレスをコピーして、ネットワークを選んで、送信ボタンを押すだけ。でも、この「単純そうな操作」こそが、重大なトラブルの温床だったりします。

実際にユーザーがやってしまいがちなミスは、いくつかのパターンに分類できます。ここでは、私自身が経験したものや、読者やクライアントから寄せられた具体的な事例をもとに、「どこで判断がズレていたのか」「それを防ぐにはどうすればよかったのか」を掘り下げてみます。

ミス①:ネットワークを「とりあえず一番上」で選ぶ

これは一番多いパターンです。Binanceでアドレスを取得するとき、BTCを選ぶと複数のネットワークが表示されます。何も考えずに一番上の「BEP20(BSC)」を選んでしまい、国内取引所から送って永遠に届かないという悲劇。

よくある誤解は、「BTCって書いてあるから、どれでも大丈夫だろう」という思い込み。でも、トークン名が同じでも、ブロックチェーンが違えば別物です。

対策としては、自分が使っている取引所がどのネットワークに対応しているかを、送る前に明確に調べておくこと。慣れれば自然に見分けられるようになりますが、最初のうちは毎回確認するぐらいでちょうどいいです。

ミス②:「反映されてない=送れてない」と勘違いして二重送信

もう一つ多いのが、「送ったのに着金しない、じゃあもう一度送ってみよう」というやつです。たいていの場合、最初の送信はちゃんとブロックチェーンに載っていて、ただ時間がかかっているだけです。

ここでTxIDをチェックせず、UIだけを見て再送してしまうと、二重の送金になってしまい、資金計画が狂うばかりか、必要のない手数料も倍になります。

少し待つだけで反映されたかもしれないトランザクションを、慌てて上書きしてしまう。このミスは、「処理中」が長く感じた時こそ冷静になれるかが分かれ目です。

ミス③:宛先アドレスのコピペ途中で文字を欠けさせる

これは思いがけないタイミングで起きます。たとえばスマホでアドレスをコピーして、メモアプリを経由して貼り付けた場合に、末尾の数文字が省略されてしまうというパターン。見た目では気づかないけれど、実際には不完全なアドレスになっていて、Binanceがそれを拒否するか、最悪送金失敗になることもあります。

これを防ぐには、コピペしたアドレスを目で確認する習慣をつけること。全部の文字を見る必要はなくても、先頭数桁と末尾数桁が正しいかだけでもチェックしておくだけで、かなりのミスを防げます。

ミス④:家族や知人が勝手に送ってくる

これはややイレギュラーな話ですが、家族や知人にBinanceのアドレスを一度渡したあと、その人が**「同じアドレスならまた使えるだろう」と思って勝手に送ってくる**ことがあります。

でも、アドレスやネットワーク設定が少しでも変わっていた場合、届かなくなるリスクがあります。実際、ネットワークを変えるとアドレスの形式も変わるため、前に渡したものが使えなくなっている可能性も。

このケースでは、「送る前に必ず一言、確認して」と周囲に伝えておくことが一番の予防策になります。

結局、油断してると人は同じミスをする

どのミスも、原因は「つい流れでやってしまった」「なんとなくで判断した」というものばかりです。だからこそ、入金というシンプルな作業に、ほんの少し意識を向けるだけで、大きなトラブルを防げるんです。

慣れてしまった人ほど、かえって危ない。チェックを飛ばしてしまったり、初期設定を見直さなかったり。だからこそ、この記事のような手順や注意点を、一度読み返してみるだけでも、自分の操作を整えるきっかけになるはずです。

次はいよいよ、Binance Japanでの日本円入金について見ていきましょう。これまでの内容は主に仮想通貨による入金でしたが、日本のユーザーにとっては、法定通貨での入金方法も知っておくべき選択肢のひとつです。

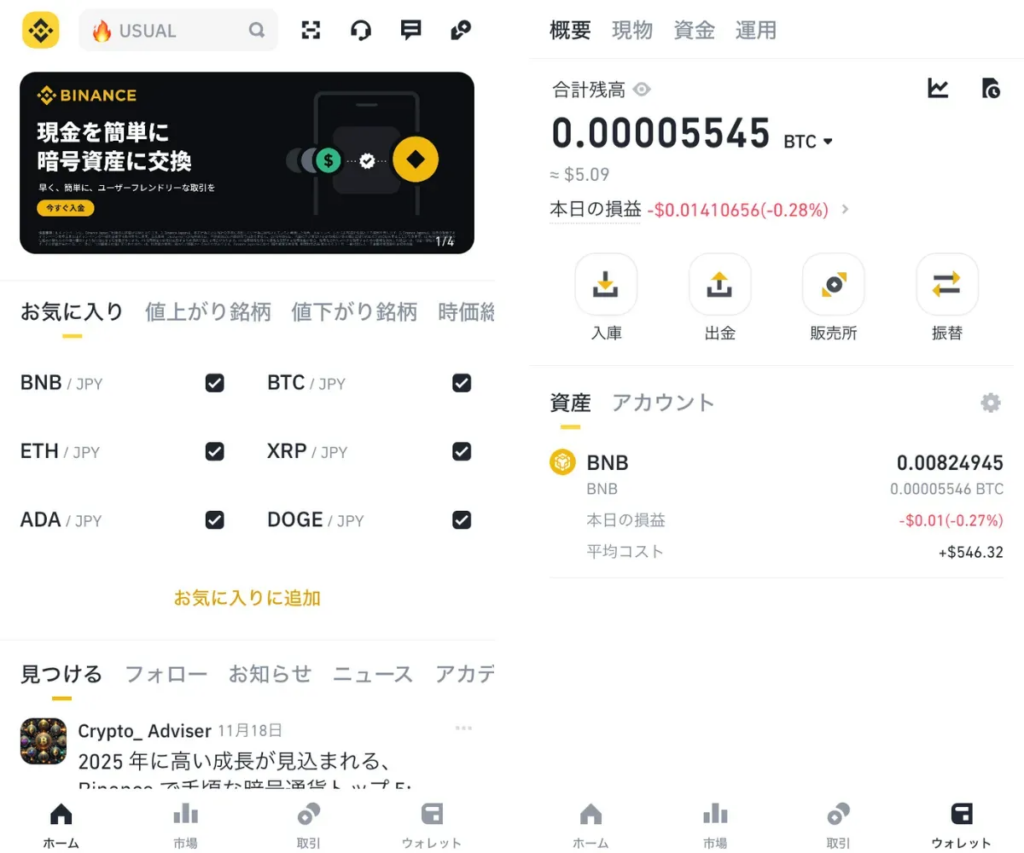

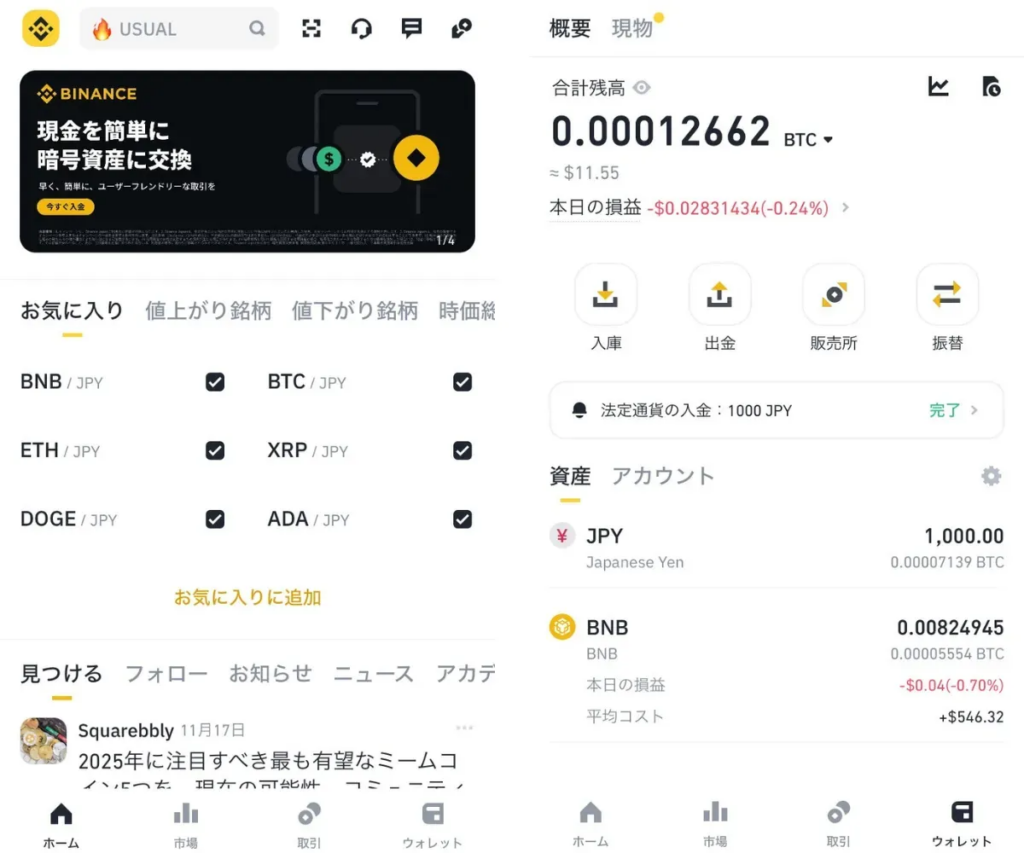

バイナンスジャパンでの日本円入金:仮想通貨とは何が違う?

仮想通貨での入金については、ここまででかなり網羅できたと思います。じゃあ次に気になるのが、「日本円を直接入金できる方法ってあるの?」という部分。

結論から言えば、Binance Japanの口座を使えば、日本円での直接入金が可能です。これは海外版Binance(グローバル版)とはまったく異なる仕組みなので、同じ感覚で扱うと混乱しやすいポイントでもあります。

このパートでは、仮想通貨の入金と比較しながら、日本円入金の具体的な手順や注意点を解説していきます。

Binance Japanでの日本円入金が可能な理由

まず前提として、日本円の取り扱いができるのは「Binance Japan」のアカウントだけです。グローバル版Binanceでは、法定通貨の日本円を入金することはできません。

Binance Japanは、2023年から国内金融庁の規制下で運営されている日本法人であり、銀行振込・即時入金といった日本円対応の決済サービスを取り扱っています。

ここが本質的に違うところです。つまり、仮想通貨の送金とは別世界の話になるというわけです。

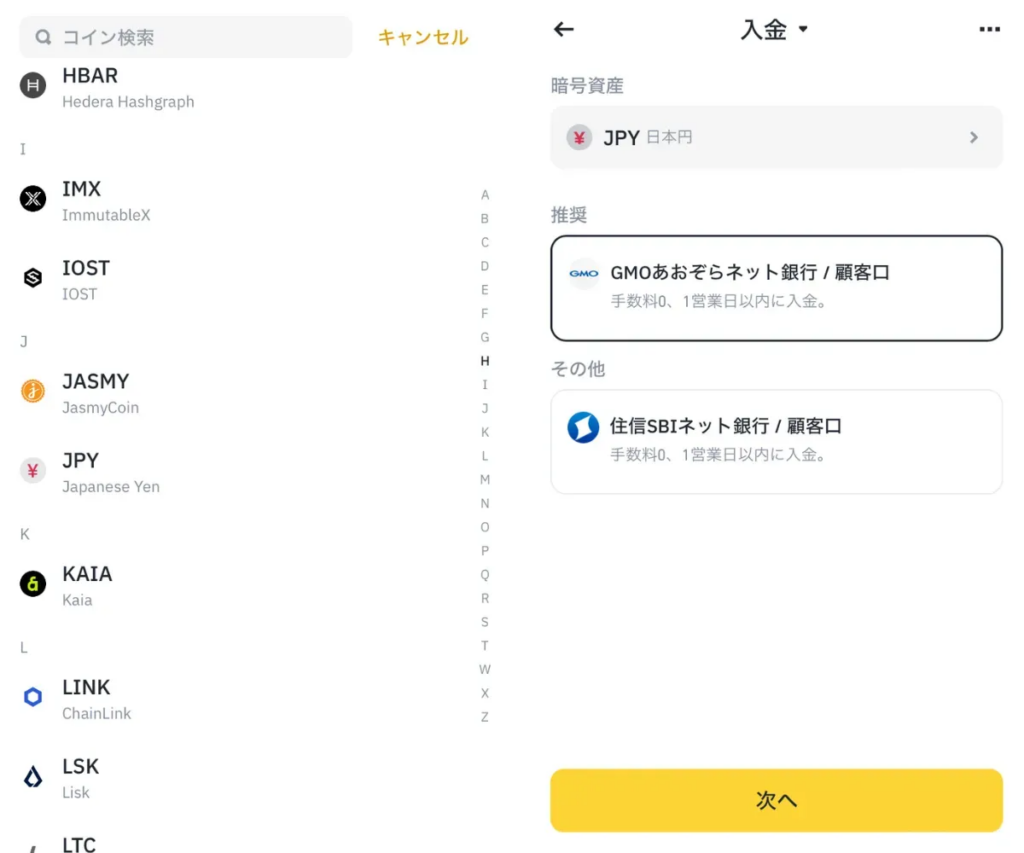

日本円入金の手順(銀行振込/即時入金)

日本円を入金するには、Binance Japanのダッシュボードにログインして、「入金」から「日本円(JPY)」を選択します。

ここで選べる入金方法は主に2つ:

1つ目は銀行振込。これは指定された口座に、自分の銀行から直接送金する形式です。振込手数料は銀行側の設定に準じますが、入金反映までに1〜2時間以上かかることもあります。

2つ目は即時入金。こちらは提携している決済サービス(例:Pay-easy、ネットバンキング経由など)を使って、数分で反映される方式。手数料がかかることもありますが、スピード重視ならこちらが便利です。

なお、即時入金の利用にはあらかじめ本人確認(KYC)を完了させておく必要があります。

反映タイミングと限度額、注意点

入金反映のタイミングは、使用する方法によって異なります。即時入金であれば数分以内、銀行振込であれば銀行の営業時間やバッチ処理によっては半日以上かかることも。

また、一度に入金できる金額には上限があるため、大きな金額を扱う場合は事前に制限を確認しておくと安心です。

一見スムーズそうに見える日本円入金にも、以下のような注意点があります:

- 送金名義が本人の氏名と一致していないと処理されない

- 銀行側のメンテナンス時間帯に送金すると、処理が遅延する

- 土日祝日は反映が翌営業日になることもある

このように、仮想通貨よりも「銀行システム的な事情」に左右されるのが、法定通貨入金の特徴です。

グローバルBinanceとの連携は不可能?

ここでよく聞かれるのが、「日本円をBinance Japanに入れて、そこからグローバルBinanceに送れるのか?」という疑問。

答えは現時点ではNoです。Binance Japanとグローバル版は、KYCの仕組みも資産管理の仕組みも分離されており、アカウント間の資金移動はできません。

つまり、Binance Japanで入金した日本円は、そのまま日本法人の口座で使う/国内銘柄でトレードするという形に限られます。

「グローバルで使いたいのに、誤って日本円をBinance Japanに入れた」というケースでは、一度出金して、国内取引所を経由して仮想通貨に換え、あらためてグローバルBinanceに送金するという面倒な手順が必要になります。

次のパートでは、入金時のプライバシーや法規制(KYC、トラベルルール)との関係について触れていきます。見落としがちなこの領域こそ、トラブルを未然に防ぐ鍵になります。

KYC、トラベルルール、そして入金時に気づかない“透明な規制”

これまでのパートでは、ユーザーが目にする操作やトラブル、システム側の仕組みまでを見てきました。でも、仮想通貨の入金を取り巻くものは、それだけではありません。

画面の外、いや、**画面に表示されないところで進んでいる「もうひとつの入金プロセス」**があります。それが、本人確認(KYC)やトラベルルールに代表される、法規制による監視と管理の世界です。

このパートでは、それらがどこに関わってくるのか、なぜ重要なのか、そしてユーザーとしてどう付き合っていけばいいのかを、少し引いた視点で考えてみます。

KYCは「本人確認」のためだけじゃない

KYC(Know Your Customer=顧客確認)と聞くと、多くの人は「免許証やマイナンバーを提出して、住所と名前を確認されるやつ」と思いがちです。たしかにそれは一部正しいのですが、それだけではありません。

KYCは、取引所がユーザーの背景・資金源・取引目的などを把握し、マネーロンダリングや不正送金のリスクを事前に洗い出すための重要なプロセスです。

つまり、単に書類を提出して終わりではなく、入金内容とKYC情報の整合性もチェックされているのです。たとえば、本人確認では東京都在住とされているのに、なぜか海外IPからの連続送金があれば、それだけで自動的にフラグが立つ可能性があります。

トラベルルールとは何か、なぜ入金に関係あるのか?

ここで、2023年以降に急速に話題になっている「トラベルルール(Travel Rule)」についても触れておきましょう。

これはもともと銀行業界で導入されていたルールで、送金時に送信者と受信者の情報を一緒に送ることを義務づけるものです。現在では、一定額以上の仮想通貨送金にも適用されるようになっています。

Binanceもこれに対応しており、国によっては、送金先アドレスの所有者情報を事前に提出しなければならない場合があります。これを怠ると、入金が保留になったり、受け取りが拒否されるケースもあります。

さらに言えば、国内取引所もこのルールに準拠しているため、「自分名義ではないアドレスに送る」こと自体が制限されていることもあります。

匿名性の幻想と現実

ここまで来て、「でも仮想通貨って、匿名性があるんじゃないの?」と思った方もいるかもしれません。たしかに、ウォレットアドレスには名前も顔も出てきません。けれども、現実には多くの取引所がKYC情報とアドレス情報を内部でひも付けて運用しています。

つまり、**仮想通貨の匿名性は“技術的に可能”でも、“法的には成立しない”**というのが、今のスタンダードです。

とくに日本やEU圏では、規制当局が積極的にブロックチェーン分析を活用しており、規模の大きい取引や、複数アカウントにまたがる資金移動などは、ほぼ必ず監視対象になります。

規制を「邪魔なもの」と捉えない

もちろん、すべての規制がユーザーにとって都合がいいわけではありません。実際、KYCの手間や制限に不満を感じる人も多いでしょう。でも、ここで少し視点を変えてみましょう。

これらの規制があることで、詐欺や不正資金の流入が抑制され、結果として取引所やユーザー自身の資産が守られているのもまた事実です。

むしろ、「この送金にはどういう規制がかかるのか」「この取引は誰に見られている可能性があるのか」という目線を持っておくだけで、より慎重でリスクの少ない資産管理ができるようになります。

次のパートでは、ここまでに出てきた**全体像を整理しつつ、これからBinanceで入金する人に向けた「戦略的なまとめ」**をしていきます。どういう目的で、どんな方法を選べばいいのか。その判断軸を一緒に整えていきましょう。

目的から考えるBinance入金戦略:自分に合った方法を選ぶ

ここまでの内容を読んできたあなたには、すでにBinanceへの入金に関する実践的な知識がかなり備わっているはずです。でも、実際に行動に移すときにもっとも悩ましいのは、**「結局どの方法を使えばいいのか?」**という判断です。

たしかに、手数料・反映速度・安全性・規制対応など、項目ごとにベストな選択肢を並べることはできます。でも、それがそのままあなたの状況にとってのベストとは限りません。

ここでは、「目的」や「投資スタイル」から逆算して、どういう入金ルートを選ぶべきかを考えてみましょう。選択に絶対的な正解はありません。ただ、「自分に合っているかどうか」という軸を持つことで、判断の質はぐっと上がります。

すぐにトレードを始めたい:反映スピード重視派

トレード機会を逃したくない、あるいはマーケットに即座に参加したいというタイプの人にとっては、反映速度が最重要です。

この場合、国内取引所でBTCを即時送金→Binanceへ入金という流れが一般的ですが、GMOコインのように送金手数料無料+スピード反映に定評のある取引所を選ぶと、よりストレスが減ります。

また、入金直後に使う資金であれば、最初から「取引用ウォレット」に振り替える前提で考えておくと、準備の流れがスムーズになります。

長期保有用に買い増し:手数料や安全性を優先

逆に、頻繁に動かさず、資産の一部をコツコツ積み上げていくスタイルなら、手数料や安全性を最優先に考えるべきです。

この場合は、入金タイミングにこだわらず、ネットワーク手数料が安くなる時間帯を狙って送金してもよいですし、Binanceに着金した後はそのまま保管せず、ハードウェアウォレットへ出金するという運用も視野に入ります。

とくに長期保有目的のBTCは、「どこに預けているか」よりも「どう守っているか」が問われる資産です。取引所に置きっぱなしにするリスクも、自分の中で整理しておきましょう。

円での入金からスタート:Binance Japanを経由

仮想通貨を持っていない状態からスタートするなら、Binance Japanを使って日本円で直接入金する方法もあります。ただし、ここで注意すべきは、「その資金がグローバルBinanceには移せない」という制約。

つまり、円で入金した後は、Binance Japan内で完結する取引をどう使いこなすかが焦点になります。日本円ベースで買える銘柄が限られていることもあるため、目的がDeFiやグローバル銘柄であれば、国内取引所+BTC送金というルートの方が自由度は高いです。

とにかくリスクを最小限に:慎重な初心者タイプ

「仮想通貨は初めて」「少額から始めたい」「できれば一度試してから判断したい」という慎重派には、失敗しても致命傷にならない構成を意識することが大事です。

たとえば、初回は最小限の金額でテスト送金を行い、アドレス・ネットワーク・反映タイミングなどをすべて確認してから、本送金に進む。あるいは、送金手数料が明確で、対応も丁寧な国内取引所を選ぶと、不安が減って全体の理解が進みます。

自分の入金スタイルを一度言語化してみる

すべてのケースに共通するのは、「自分が何を優先しているか」を整理しておくと、判断に迷わないということです。

スピードか、安全性か、柔軟性か、コストか。あるいは「いざというとき誰に聞けるか」が重要かもしれません。

画面に出てこない部分まで含めて、「なぜこのルートを選んだのか」を自分なりに説明できるようになると、仮想通貨の取り扱いそのものに対する理解がぐっと深まります。

次はいよいよ最後のパート、**よくある質問(FAQ)**です。これまでの内容を補完しつつ、検索されやすい疑問点や誤解されやすいポイントを、一問一答形式で整理していきます。

よくある質問(FAQ)

入金にまつわる手順や考え方を一通りカバーしてきましたが、最後に、検索でよく見かける質問や、サポートによく寄せられる疑問に答えておきます。内容の多くは本文中でも触れてきましたが、改めて明確な一問一答形式で整理することで、迷ったときに振り返りやすくなっています。

Binanceへのビットコイン入金に手数料はかかりますか?

A. Binance側では入金手数料は無料です。ただし、送金元(国内取引所など)でネットワーク手数料が発生します。この金額はネットワークの混雑状況や取引所の設定によって変動します。

BinanceにBTCを送るとき、どのネットワークを選べばいい?

A. 送金元の取引所が対応しているネットワークを必ず選んでください。たとえば、GMOコインやDMM BitcoinはBTCメインネット(通常のBitcoin)にしか対応していません。BEP20などを選ぶと、資金が失われる可能性があります。

入金が反映されないのですが、どうすれば?

A. まずはTxIDでブロックチェーン上のステータスを確認しましょう。未承認なら時間経過を待ち、承認済みでBinanceに反映されていない場合は、ネットワーク選択やタグの入力ミス、メンテナンスの有無などをチェックします。それでも原因が不明なときは、サポートに連絡を。

Binanceに送ったBTCが届かない場合、復元できますか?

A. 条件によってはセルフサービスリカバリー機能で復元可能です。ただし、対象となるのは「誤ったネットワーク選択」や「タグの入力忘れ」など一部のケースのみ。誤送信先が対応外チェーンだった場合などは復元が困難です。

Binance Japanに日本円で入金したお金を、グローバル版に移せますか?

A. 現時点では不可能です。Binance JapanとグローバルBinanceは資産管理・規制対応が完全に分離されており、アカウント間での資金移動はサポートされていません。

クレジットカードで入金する方法はありますか?

A. グローバルBinanceではクレジットカードを使って仮想通貨を購入できます。ただし、手数料が割高であること、対応カードブランドが限られていることに注意してください。また、購入後すぐに取引可能になるわけではなく、反映に数分〜数十分かかることがあります。

本人確認(KYC)をしなくても入金できますか?

A. 一部の仮想通貨入金はKYCなしでも可能ですが、機能制限があります。とくに出金やトレード量の上限が低く抑えられており、日常的に使うのであればKYCの完了は実質必須と考えたほうがいいです。

Binanceへの入金にかかる時間はどれくらい?

A. ブロックチェーンの承認速度とBinanceの内部処理次第です。BTCネットワークなら通常10〜30分程度ですが、ネットワーク混雑や手数料の低設定、Binance側の処理待ちなどで数時間かかることもあります。

日本円をBinanceに入金する方法は?

A. Binance Japanでの口座開設が必要です。本人確認完了後、銀行振込や即時入金(ネットバンキング等)を通じて日本円を入金できます。グローバル版では日本円を直接扱うことはできません。

Binanceに間違えて別の人のアドレスを入力して送ってしまいました。戻せますか?

A. 基本的には戻せません。ブロックチェーン上の送金は一方通行で、誤送信先のアドレスの所有者が協力しない限り資金は回収できません。送信前には必ずアドレスを目視確認しましょう。

これでBinanceへの入金に関する知識はひと通りカバーできました。どのルートを選ぶにしても、仕組みを理解したうえで自分の目的に合った判断をすることが、安心と効率を両立させる最短ルートです。

締めくくりに|入金はただの入り口、でもそれがすべてを決める

Binanceへの入金は、仮想通貨の世界における“最初の一歩”です。そして、その一歩をどう踏み出すかによって、あとに続くすべての操作の流れが変わってきます。

見落としがちなネットワーク選択や、入金後の整理、KYCや規制との付き合い方。こうした細かい部分は、最初は「難しそう」「面倒そう」と感じるかもしれません。でも、一度理解してしまえば、どのタイミングで・どう送るか・なぜその方法なのかを、自分の言葉で説明できるようになります。

その状態こそが、本当の意味で“使いこなせている”ということなのだと思います。

このガイドが、その第一歩を一緒に整える手助けになっていたら嬉しいです。失敗を恐れすぎず、でも雑には扱わず、うまく自分のスタイルに合う入金方法を見つけてみてください

Post Comment