Binanceアカウント削除完全ガイド|退会手順・注意点

こんにちは、中村健司です。

アカウント削除に関する情報を探しているということは、何かしらの理由でBinanceから離れたいと感じているのかもしれません。あるいは、他の取引所への移行を検討している最中か、セキュリティや資産管理の見直しをしている段階かもしれませんね。

ですが、Binanceのようにグローバルで複雑な構造を持つプラットフォームでは、「削除する」という一言で済ませられない落とし穴もあります。資産の移動、本人確認、未決済の注文やステーキング──確認すべきことは意外と多く、対応を誤ると大事な情報や資金を失うリスクもゼロではありません。

この記事では、表面的な手順だけでなく、「削除する前に本当に理解しておくべきこと」「後悔しない移行方法」までを具体的にお伝えしていきます。感情的な判断に流されず、納得したうえで意思決定するための一助になれば幸いです。

はじめに:なぜこの記事が必要なのか

Binanceのアカウントを削除する――この行動を考えている時点で、あなたはすでに何かしらの理由を持っています。もしかすると日本居住者としての規制対応かもしれないし、他の取引所への移行、あるいはそもそも暗号資産自体から距離を置きたくなったということかもしれません。

ただ、その「削除したい」という思いをそのまま押し通すには、Binanceというプラットフォームの特性上、いくつか見落としがちな落とし穴があります。アカウントの削除は、単なる「ログアウト」や「退会」とは違い、取引履歴やKYC情報、さらには保有資産の今後の扱いまで影響を与える行為です。だからこそ、感情的に進めてしまう前に、しっかり確認すべきことがあるのです。

このガイドでは、よくある「アカウント削除方法を5ステップで説明します」といった表面的な手順だけでなく、以下のような本質的な問いに答える構成でお届けします:

- 削除前に準備すべきことは何か?

- 削除と“無効化”は何が違うのか?

- 実際の削除手順(スマホとPCで異なる点)

- 削除後、個人データはどう扱われるのか?

- 法的・心理的リスクはどこにあるのか?

- 削除後にやるべき「残務処理」とは何か?

- Binance以外にどんな移行先があるのか?

また、あなたが途中で迷ったり、立ち止まりたくなったときのために、このガイドはあえてセクションごとに余白を残しながら進んでいきます。一気に決断しなくても大丈夫。まずは読み進めながら、自分にとって必要な部分を拾っていってください。

この章の終わりに、ひとつだけ確認しておきたいことがあります。

それは、「この決断は、あなた自身のものであるか?」ということ。

他人に勧められた、誰かの炎上を見た、SNSで不安を煽られた――そうした理由から、衝動的に削除に進もうとしていませんか?

このガイドは、あなたが納得して削除を選ぶための伴走者です。

次章からは、まず「削除前にすべきこと」から順に、実務的な視点でお話ししていきます。準備が整えば、削除はいつでもできます。焦る必要はありません。

アカウント削除前に必ず確認したいこと

いきなり削除ボタンに手を伸ばす前に、ほんの少しだけ立ち止まってください。

「削除」という操作はとてもシンプルに見えるかもしれませんが、その裏には複数の確認ポイントと影響範囲があります。事前にこれらを押さえておくかどうかで、あとから後悔するかどうかが決まるといっても過言ではありません。

保有資産はすべて移動済みか?

当たり前のように聞こえますが、全ての資産がゼロであることは絶対条件です。残高がある状態では削除そのものができません。また、BNBや小数点以下の端数通貨が気づかぬうちに残っているケースもよくあります。

資産の移動先は、ハードウェアウォレットでも別の取引所でも構いません。ただし、アカウントを削除すると入金アドレスが無効になり、後から送った資金は消失する可能性があるため、転送ミスは絶対に避けましょう。

未決済ポジション・注文・ステーキングはないか?

マージン取引・先物取引・ステーキング・定期購入などの保有ポジションが残っていると削除不可です。とくに見落としがちなのがステーキング系の長期商品。ロック期間が残っている場合は途中解除の申請が必要になることがあります。

定期購入設定も「資産がないから実行されない」と思い込まず、スケジュール設定そのものを解除しておくのが安全です。

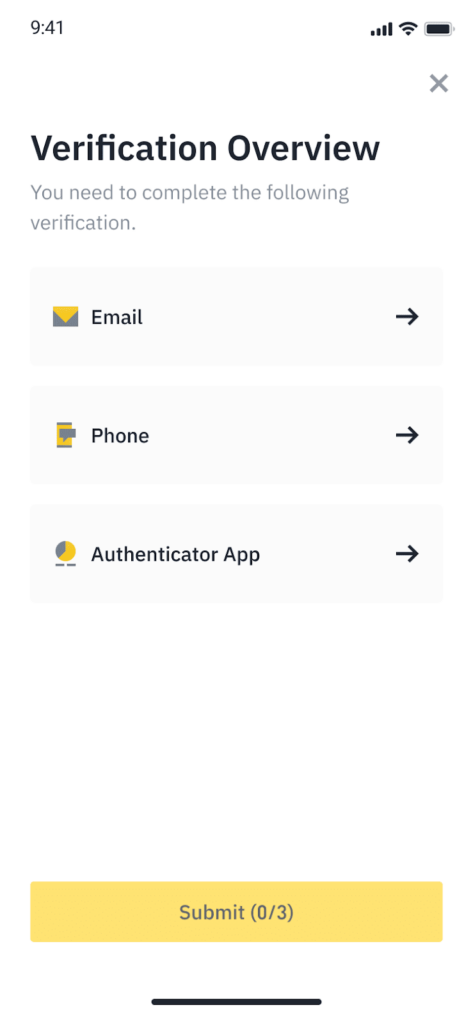

二段階認証(2FA)や登録メールにアクセスできるか?

削除手続きでは、ログイン情報に加えて2FAコードやメールによる確認が必須です。スマホを変えたばかりだったり、古いアドレスを使っていたりすると、削除プロセスの途中で詰まってしまいます。

この時点でアクセスできない場合は、先に2FAのリセット申請やメール変更を済ませておく必要があります。アクセス手段を失ったまま削除を試みても、本人確認に手間取るだけで終わります。

取引履歴・出金履歴の保存は済んでいるか?

Binanceを離れても、税務申告や資産管理の観点から過去の取引データは非常に重要です。削除してしまえば、ログインによるダウンロードができなくなります。

エクセル形式(CSV)で出力し、自分のクラウドやローカルに保存しておくことをおすすめします。特に日本の確定申告においては、証拠となる明細を年単位で求められることがあります。

Binance Pay・ローン・NFT・その他周辺機能は使用していないか?

Binanceは単なる取引所ではなく、エコシステム型の総合サービスです。Payやギフトカード、NFTマーケット、バウチャー機能など、多様なサービスがアカウントに紐づいています。アカウント削除によってアクセスが絶たれるだけでなく、未処理の操作や残高が「取り戻せない資産」となるリスクもあります。

NFTなどは一見目に入りづらいため、「念のため全カテゴリを確認する」意識が必要です。

Binanceアカウントの削除と無効化の違い

削除と無効化。どちらも「アカウントが使えなくなる」という点では同じように見えるかもしれません。しかし、その意味合いと影響範囲はまったく異なるものです。あなたが求めているのが「一時的な離脱」なのか、「完全な終了」なのか――まずはそこをはっきりさせましょう。

「削除(アカウントの永久閉鎖)」とは?

Binanceにおける「削除」は、英語では“Delete Account”や“Close Account”と表現されます。これを実行すると、アカウントに紐づく情報へのアクセスがすべて遮断され、ログインは二度とできなくなります。

もちろん、保有資産があれば削除できませんし、KYC情報や取引履歴の一部は、規制対応のためにBinance側に保持され続けます。それでも、ユーザー視点で見ると「アカウントが存在しない状態」になるのが削除です。

削除の操作は取り消せません。ボタンを押すと、数分後には完全にアクセス不能になるため、「ちょっと試しにやってみよう」という感覚で選ぶべきものではありません。

「無効化(アカウントの一時停止)」とは?

一方の「無効化(Disable Account)」は、アカウントの機能を一時的に凍結する操作です。ログインはできても取引や出金はブロックされ、強制的に一線を引くことができます。

たとえば、不正アクセスが疑われるとき、取引を控えたいとき、精神的に距離を置きたいとき――そのどれにも有効な選択肢です。後日、再開したくなったら、認証手続きを経てアクティブに戻すことも可能です。

ただし、この“無効化”は資産が残っていても実行できるため、ハッキング対策や「今すぐ止めたい」という場合の緊急手段としても使えます。削除とは違い、選択後の柔軟性が残るのが特徴です。

ここでひとつ、誤解が生まれやすいポイントに触れておきましょう。

「削除すればすべての情報が完全に消える」とは限らない、という事実です。とくに、金融関連の情報は法律上の保存義務があり、ユーザーの希望で削除できるものではありません。規制国や地域の違いによっても扱いは変わるため、自分がどのルールの下にいるかを事前に知っておくことも大切です。

この章を通じて、「削除」と「無効化」の違いがクリアになったはずです。

次は、具体的な操作として、スマートフォンのBinanceアプリで実際にアカウントを削除する手順へ進みましょう。画面構成や必要な認証コード、注意点なども含めて、ひとつひとつ確認していきます。

Binanceアプリでの削除操作:ステップと補足

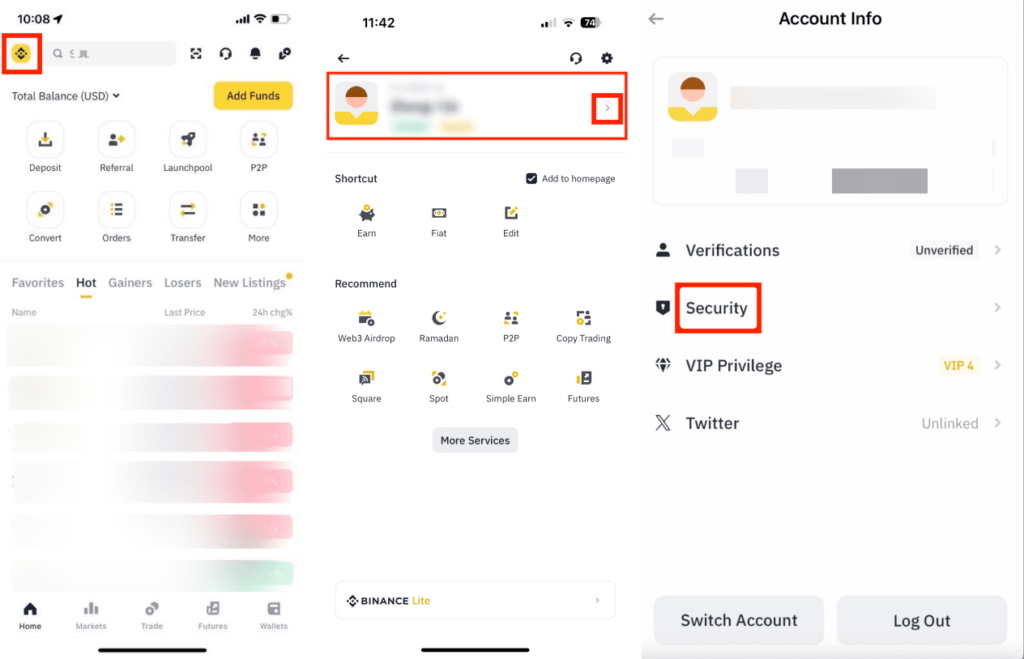

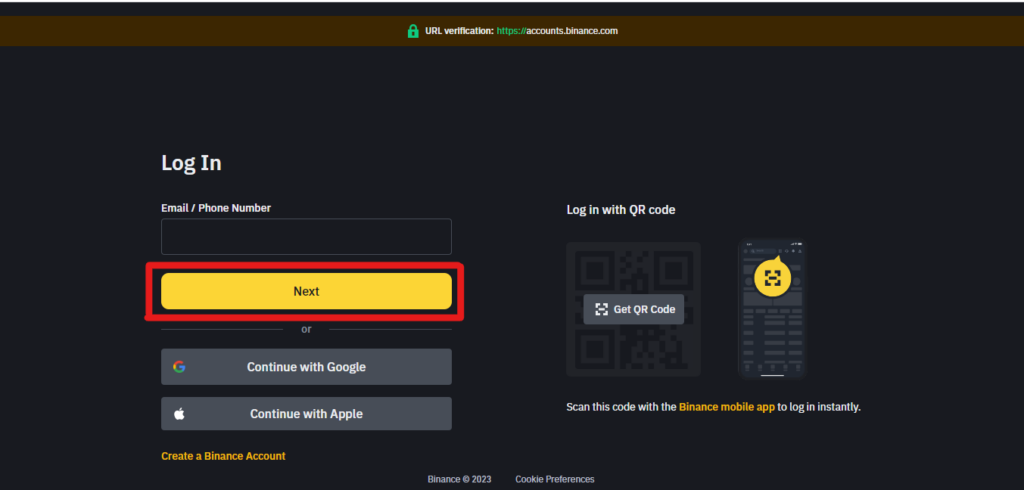

1. アプリにログインする

最初に当たり前のようでいて重要なのが、通常どおりログインできる状態であることです。2FAが機能しているか、メール認証が通るかなど、確認を済ませてから始めましょう。

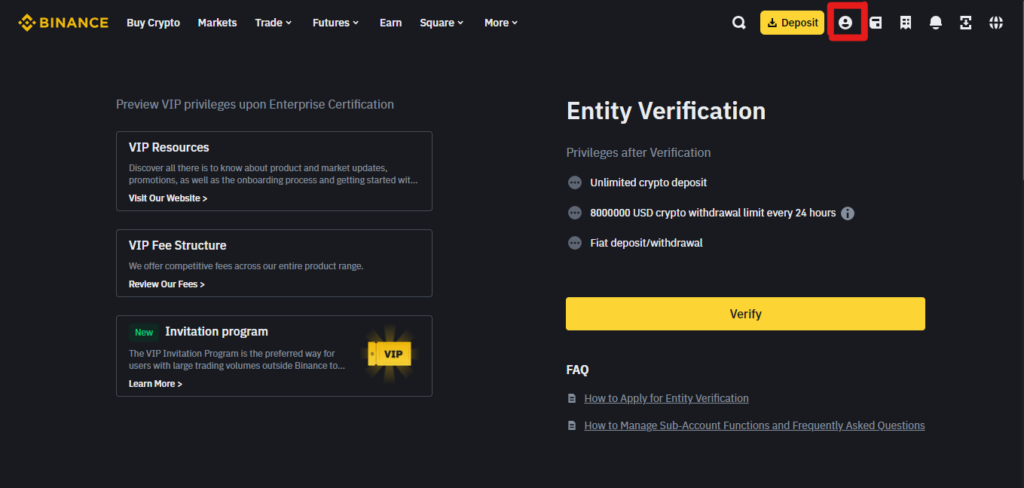

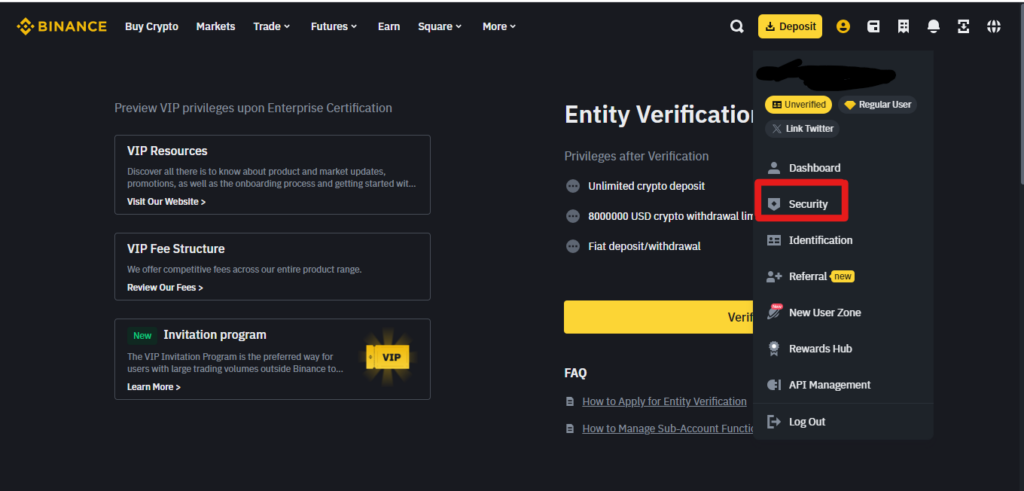

2. 右上のプロフィールアイコンをタップ

このアイコンは設定メニューへの入り口です。たいていの設定はここから入りますが、削除オプションは深い階層にあります。

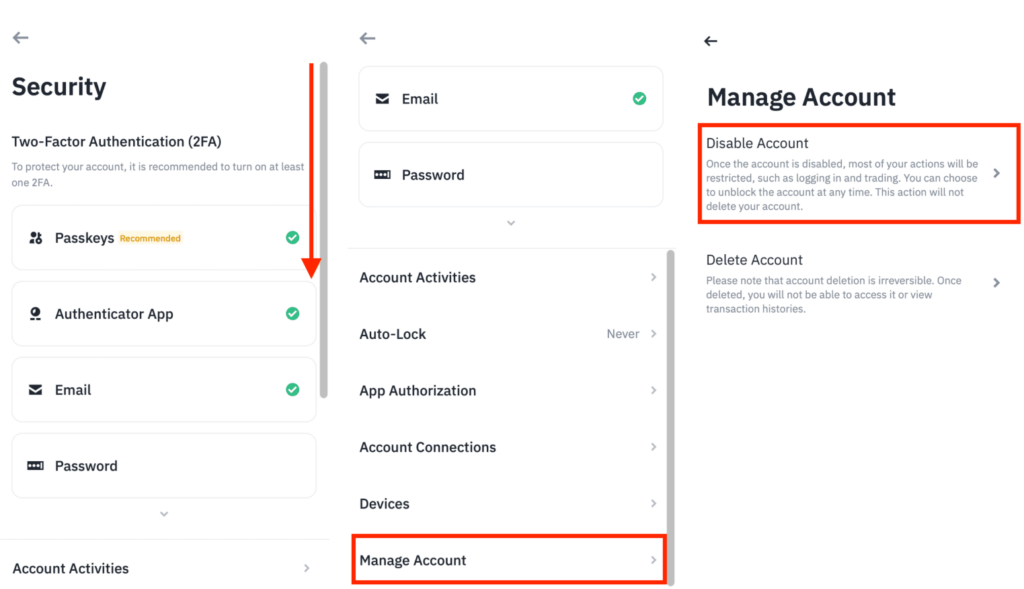

3. 「セキュリティ」を選択

「セキュリティ」は削除や無効化を含むセンシティブな操作が集まった領域です。誤って押すことを避けるため、Binance側でもかなり階層を深くしています。

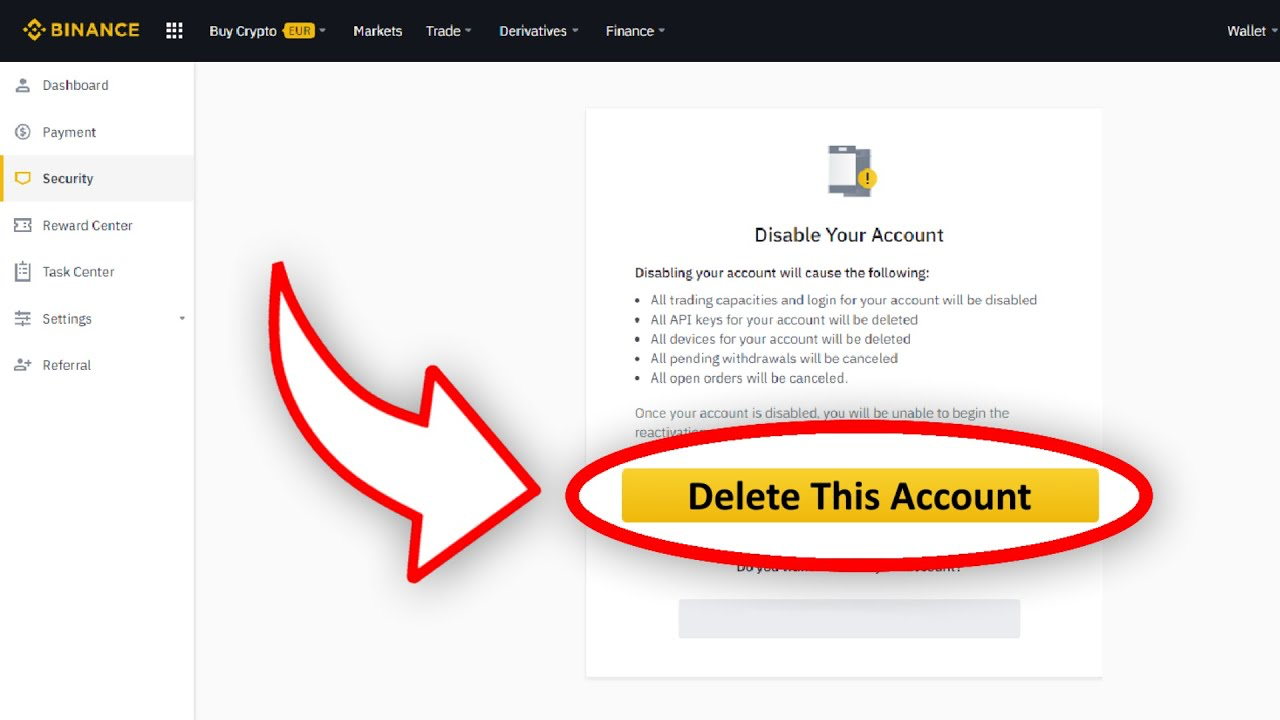

4. 最下部までスクロールし、「アカウントを削除」を見つける

画面の下部に小さく表示されていることが多いこのボタン。目立たない場所にあるのは、誤操作を防ぐためでもあります。

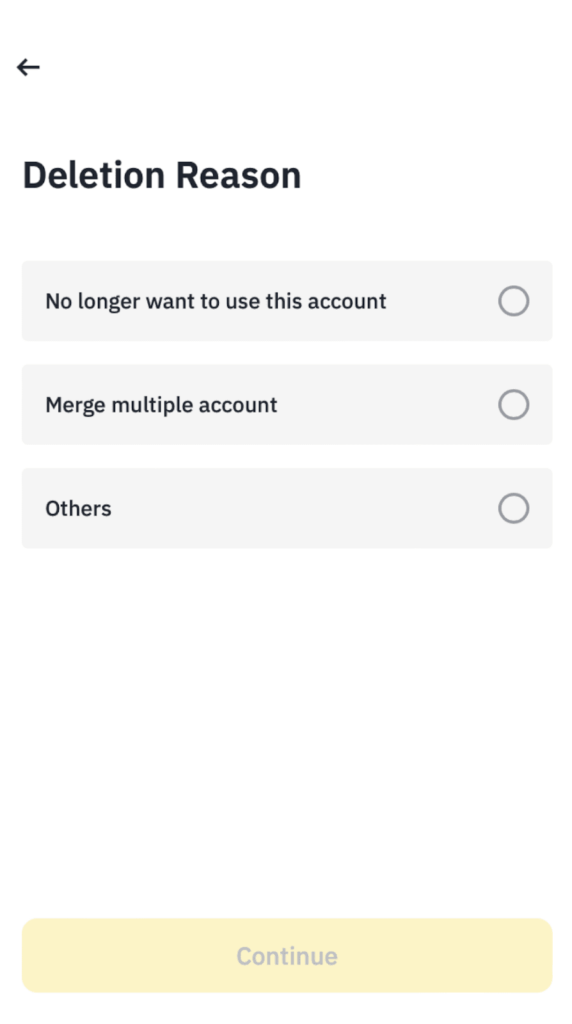

5. 削除理由を選択

「なぜ削除したいのか?」という質問に選択式で答える必要があります。選択肢には「複数アカウントの統合」「セキュリティの不安」などがありますが、これは単なる形式ではなく、Binance側のリスク分析に活用されているため、適当な選択は避けたほうがよいでしょう。

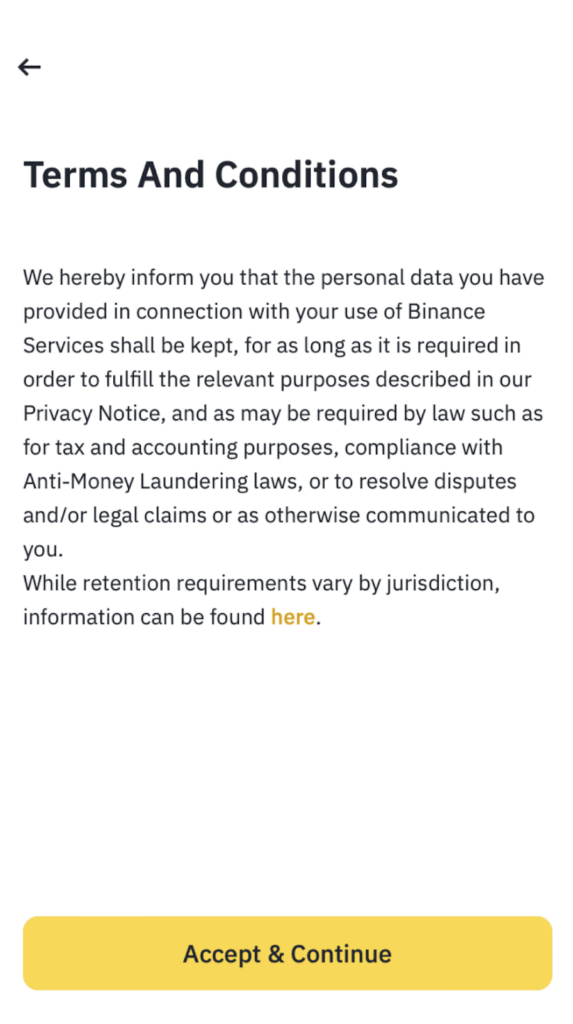

6. 利用規約への同意とチェックボックスの確認

この段階でBinanceは、「削除は元に戻せません」と何度も確認を求めてきます。英語での表示になることもあるため、翻訳機能を使ってでも内容を理解しておきましょう。

7. 「削除する」をタップ

ここが実行ボタンです。押した瞬間にプロセスが始まります。とはいえ、すぐには削除されず、認証ステップが1つ残っています。

8. メールに届いた6桁のコードを入力

このメールは通常30秒以内に届きます。もし届かない場合は、迷惑メールフォルダや、メールアドレスの入力ミスを確認しましょう。ここで入力ミスがあると、削除操作そのものが中断され、もう一度やり直しになります。

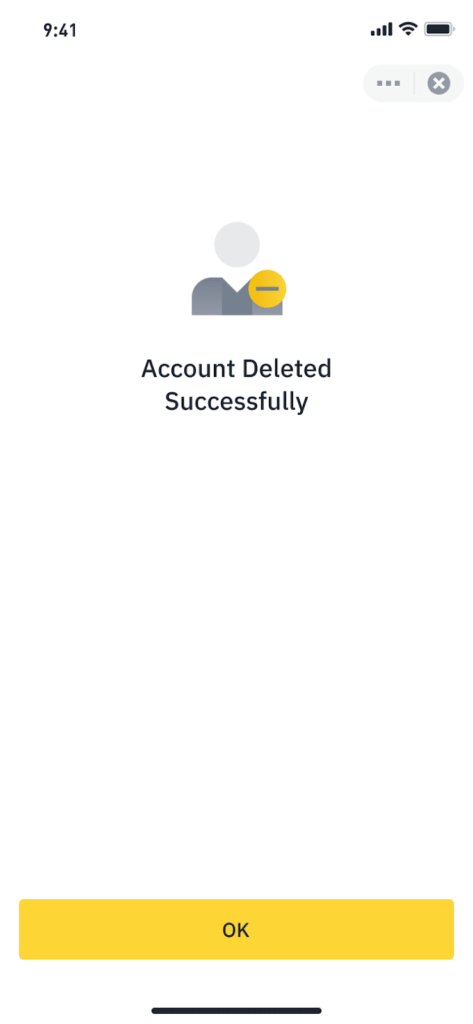

9. 「アカウント削除完了」の通知が表示される

メールコードが正しく入力されると、数秒後に完了の画面が表示されます。この時点で、あなたのBinanceアカウントは技術的には**「閉鎖手続き中」**となり、ログインや取引は完全に停止します。

削除が完了したかどうかの最終確認は、「ログイン不可になる」ことと「Binanceからの最終通知メール」が届くこと。この2点が揃えば、操作は成功です。

さて、ここまでの操作はスマホアプリでの手順でしたが、PCブラウザではUIが微妙に異なるため、混乱する方も多いです。次章では、PC版Binanceで削除する手順と、アプリとは異なる注意点をまとめていきます。

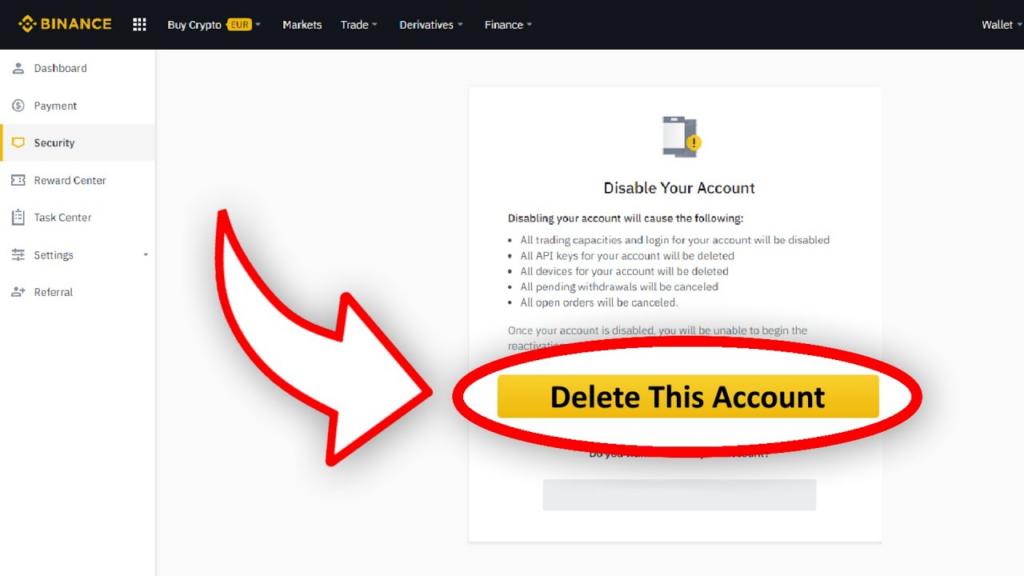

PCブラウザからアカウントを削除する手順

スマホアプリに比べて、PCブラウザでの削除操作は画面の構成が広く、操作の階層も深いのが特徴です。そのぶん、「どこに何があるのか分かりづらい」という声も多く、途中で迷ってしまう方も少なくありません。ここでは、操作そのものよりも**“見え方”の違いと注意点**に焦点をあてて解説していきます。

まず大前提として、PC版の操作でも削除の本質はアプリと同じです。アカウントへのログイン、セキュリティ項目の選択、削除オプションへのアクセス、メール認証……こうした流れそのものは変わりません。では、なにが違うのか?

「設定メニュー」の構造が異なる

アプリではプロフィールアイコンからすぐに「セキュリティ」へ進めましたが、ブラウザ版では一段階多く、まず「ユーザーセンター(ダッシュボード)」に飛ぶ必要があります。この時点で、多くのユーザーが「セキュリティ項目が見当たらない」と感じてしまうのです。

また、表示言語が英語に戻ってしまうこともあるため、「Delete Account」ではなく「アカウントを削除」と表示されているかを確認してください。言語切り替えは右上から変更可能です。

「削除理由」の選択肢に違いがあることも

PC版では、削除理由の入力が記述式になることがあります。アプリ版では選択肢から選ぶだけで済みましたが、ブラウザでは「具体的に理由を書いてください」という表示が出る場合があります。

この場合、入力内容が一定の基準を満たさないと削除手続きに進めないことがあるため、単に「使わないから」などの簡易回答でははじかれることもあります。

セキュリティチェックが多段階になることも

PCからのアクセスでは、不正アクセスと判定されやすいため、Google Authenticator + メール認証 + スマホ確認の三段階が求められることもあります。

とくにスマホアプリを連携していない場合、SMSやGoogle Authenticatorによる承認プロセスが不自然な順番で要求されることがあります。これにより**「正常なアクセスなのに認証エラーで削除できない」**というトラブルが起きることもあるのです。

実行後のメール通知は即時ではない

アプリの場合は「アカウント削除完了」の通知が即座に届くことが多いですが、PC経由では反映に5~15分程度かかることがあるようです。その間、再ログインしようとしても「一時的なエラー」と表示されるだけで、削除の成否が確認できないという状況に陥る可能性があります。

総じて、PCブラウザからの削除は**「画面が広いぶん迷いやすい」という罠があります。スマホよりも安心感があるように思えますが、じつはエラーが起きやすく、確認作業も増える**のが現実です。

ここまでで、スマホ・PCどちらの操作にも対応できるようになりました。

次章では、削除後にあなたの個人データや残っている情報がどう扱われるのか――つまり、**「削除のその先」**について解説していきます。これは意外と知られていない領域ですが、長期的に大きな意味を持つテーマでもあります。

削除後、個人情報はどう扱われるのか?

アカウントを削除したからといって、すべての情報がきれいさっぱり消える――そう考えているとしたら、現実は少し違います。実際には、Binanceのような規制対象の取引所では、**ユーザー情報の一部は「消すことが許されない」**のです。

この点を正しく理解しておくことは、自分のプライバシーや過去の取引データに対する責任を持つ上で、とても重要です。

すべてのデータが即時消去されるわけではない

まず最初に知っておきたいのは、アカウントを削除しても、Binanceが一部の情報を内部的に保管し続けるということ。これは同社の意思というより、むしろ国際的な規制・法律に準拠するための義務です。

とくにKYC(本人確認)で提出した個人情報、過去の取引履歴、IPアドレスや入出金の記録などは、マネーロンダリング防止(AML)や税務調査の観点から、一定期間の保存が求められるのが通例です。

たとえばEU圏ではGDPR(一般データ保護規則)が適用されますが、それでも金融関連のデータについては「法的に定められた保存期間を超えない範囲」での保持が認められています。Binanceもその例外ではありません。

表面上は「削除完了」、でも裏側ではログが残る

削除完了の通知を受け取ったとしても、Binance内部のシステムには「削除済み」とマークされたアカウントIDがログとして保持され続ける場合があります。これは、新たな不正アクセスや、過去の資金移動に関する調査が必要になった場合の対策でもあります。

もちろん、これらのデータはユーザー本人が閲覧・操作することはできません。ただし、万が一自分のデータが不正利用されていると疑われる場合には、公式サポートを通じて問い合わせる権利はあります。

Binanceが開示している「削除後のデータ保持方針」は?

実はBinance自身、アカウント削除に関連してすべてのデータが物理的に破棄されるとは明言していません。サポートページでは「適用される法律に従って、必要な情報を一定期間保持する場合がある」としか書かれておらず、保持期間や範囲も国ごとに異なります。

つまり、“完全な削除”という概念は、法的には非常に曖昧なのです。

こうして見ると、「アカウントを削除すればデータはもう存在しない」と単純に思うことはできませんよね。

だからこそ、削除を決断する前に、「この情報があとどれくらい残り得るのか」「誰がそれを扱う可能性があるのか」といった点まで意識を持って行動することが、現代の個人ユーザーに求められているのかもしれません。

次章では、よくある勘違いのひとつ、「削除と無効化を間違えるとどうなるのか?」という点に戻りつつ、削除に関連するユーザーの誤操作や典型的な失敗例を具体的に見ていきましょう。

削除と無効化はどう違う?間違えるとどうなる?

アカウント削除を検討している人のなかには、「とりあえず無効化しておけばいいんじゃないか」と考える方もいれば、「削除すればすべて消えるんでしょ?」と安易にクリックしてしまう方もいます。

ですがこの2つの操作には、結果として起こる影響がまったく異なることを知っておいてください。

Binanceでは「無効化(Disable)」と「削除(Delete)」が別々の手続きとして用意されており、それぞれにまったく異なる意味と挙動があります。

無効化(Disable)とは?

無効化とは、アカウントを一時的に凍結する措置です。

パスワードの漏洩が疑われる場合や、不正ログインの通知を受けたときに、ユーザー自身が自衛措置としてアカウントをロックする目的で使われます。

- ログインはできなくなる

- すべての取引・送金が停止される

- しかし、資産・履歴・設定はすべて残る

つまり、「使えなくなるだけで、データは保持されたまま」なのです。ログイン解除後、本人確認が再度通れば復帰できるのが基本です。

削除(Delete)とは?

削除は、アカウントを恒久的に閉鎖する手続きです。

取引履歴や設定の一部は法律に基づいて残されるものの、ユーザーが再びそのアカウントにアクセスする手段は一切なくなります。

誤って削除してしまった場合、復元のためには新たなアカウント作成からKYC、設定の再構築まで一からやり直す必要があることになります。

なぜこの混同が起きるのか?

アプリ上ではどちらも「セキュリティ」タブの深い階層にあり、画面上のデザインやボタンの色も類似しています。そのため、焦って操作してしまうと見分けがつかないまま進んでしまうこともあるのです。

とくに注意してほしいのが、「削除ボタンを押した直後」にメールコードを要求される流れ。この段階で「やっぱりやめたい」と思って戻っても、すでに削除プロセスが開始されておりキャンセル不可になることもあります。

削除前に必ず確認したい準備と注意点

アカウント削除という決断に踏み切る前に、一度立ち止まって考えてみてほしいことがあります。

それは「本当に削除が最善か?」という問いだけでなく、「削除後に困らないように、今なにを済ませておくべきか?」という実務的な備えです。

削除という行為は、感情的な勢いで押し切ってしまうこともあります。

しかし、仮想通貨や取引履歴、本人情報が絡むBinanceのような国際的プラットフォームでは、一度の判断ミスが取り返しのつかない不便や損失を生むこともあるのです。

出金漏れがないかを確認する

これは最も基本でありながら、最も多いミスでもあります。

Binanceでは残高が0でなければアカウント削除が完了しない仕様になっていますが、「マージン口座」や「デリバティブ口座」、「報酬口座」にわずかに残った資産は、メイン残高に表示されず、気付かないまま放置されがちです。

削除ボタンを押す前に、全てのウォレットを一通り確認し、資産を他の取引所やウォレットに移しておくことが必要です。特に報酬系トークンやロックされていた配当報酬などは忘れがちなので、丁寧に洗い出してください。

税務・会計処理に必要な履歴の取得

もう一つ軽視されやすいのが、取引履歴や出入金記録のダウンロードです。

アカウントを削除すると、ダッシュボードへのアクセスが完全に遮断されるため、翌年の確定申告や損益計算に必要なCSVファイルを取得できなくなる可能性があります。

とくに仮想通貨に関する課税制度が整備されている国では、過去の売買履歴を求められることが少なくありません。「今は使っていないから不要」と思っていても、あとから求められる可能性は十分にあるのです。

二段階認証や連携済みサービスの解除

削除操作に影響するわけではないものの、忘れるとトラブルの元になるのがGoogle Authenticator や SMS認証の連携解除です。

また、外部サービス(DeFiツールやウォレット連携アプリなど)にBinanceアカウントを紐付けていた場合、それらの設定が残ったままだと、無効な認証エラーや同期不具合が発生することがあります。

これらは「削除後には対応できない」ケースが多いため、アカウントの閉鎖前にひとつずつ切り離しておくことが大切です。

削除は一瞬のクリックで完了してしまうものですが、事前の準備を怠ると、後から面倒なことが次々に起こるというのが実情です。

この章のポイントをチェックしておけば、削除を後悔することも、想定外のトラブルに巻き込まれることも避けられます。

次章では、万が一に備えて知っておきたい「削除後に起こり得ること」や、「実際に削除してみてどうだったか」というユーザー視点の話を少し掘り下げていきます。

削除後に起こりうることと、よくある誤解

削除ボタンを押して手続きを終えた瞬間、表示されるのは「削除が完了しました」という短い通知。

ここまでの道のりが長かった人ほど、ほっと一息つきたくなるところですが、そこで終わりではありません。

Binanceのアカウント削除は、システム的には完了していても、**ユーザーの視点では「本当に終わったのか分かりづらい」**という問題がいくつかあります。

削除してもメール通知や広告が届き続けることがある

「もう使っていないのに、Binanceからメールが届き続けるんですが……?」

よく聞かれる疑問です。これは実は、削除時に設定されていた通知オプトインや、プロモーションリストへの登録がアカウント本体とは別で管理されていることが原因です。

つまり、アカウントは削除済みでも、マーケティング部門のリストには残っているというケースが存在するのです。このような場合、メール内の「配信停止」リンクを個別に踏む必要があります。

いささか不親切にも思えますが、これはBinanceに限らず多くの企業で同様の仕組みになっています。

削除後、再登録しても元のアカウントは戻らない

「削除したけど、また使いたくなったから同じメールアドレスで登録し直そう」

このような行動をとると、登録そのものはできるかもしれませんが、以前のアカウントとは完全に別物として扱われます。

以前の取引履歴、本人確認のステータス、優遇キャンペーンへの参加記録などはすべてリセットされており、復元はできません。

これを知らずに再登録して「あれ、KYCもう一度必要なの?」と驚く人は後を絶ちません。

本人確認情報が残ることで、新規登録時に弾かれる可能性

もうひとつ重要なのが、KYCで使った本人情報が削除後もしばらくはデータベース上に保持される点です。

とくに「同じ身分証番号で短期間に複数アカウントを作成しようとする行為」は不正防止の観点から検知されやすく、新規登録時にエラーが出る・拒否されるといったケースがあります。

これも多くの人が「アカウントは削除したから白紙でスタートできる」と思いがちですが、Binance側のセキュリティロジックでは、その“過去の足跡”がしばらくは照会対象になり続けるのです。

こうした事後的なズレや誤解は、「削除すればすべてがリセットされる」という単純なイメージから生まれます。

でも実際には、世界有数の取引所であるBinanceにおいて、アカウント削除は「契約上の終結」であって、「記録の消滅」ではありません。

次章では、削除という選択を取らずにすむ方法――つまり「無効化」や「一時停止」などの代替手段や、その現実的な使いどころについて深掘りしていきます。

削除が唯一の手段だとは限らない、という選択肢の広がりに目を向けてみましょう。

削除しないという選択肢:無効化・一時停止・データ管理

ここまで読み進めてきたあなたなら、Binanceのアカウント削除が思った以上に手間がかかり、影響も大きいことに気づいたはずです。

そのうえで、もう一つだけ考えてみてほしいのが、「本当に削除しか道はないのか?」という問いです。

実際には、完全な削除ではなく、「使わないけれど残しておく」というグレーな選択が存在します。

これがいわゆる無効化(アカウントの一時停止)や通知設定の変更、APIの遮断、資金の移動のみ実施して休眠化するといったソフトな手段です。

無効化は“自衛手段”としての合理的な選択

不正アクセスのリスクが心配なとき、もしくは資産の引き出しだけ終えて一時的にBinanceから距離を置きたいときには、「アカウントの無効化」が有効です。

無効化とは、アカウントに対するログイン・出金・APIアクセスなどすべてを強制的に凍結する措置であり、本人確認後であれば再開も可能。

これにより、「削除しなければ安心できない」という心理的負担から一時的に解放されつつ、将来的に利用を再開する道を閉ざさないというバランスが取れます。

削除との違いを理解せずに手続きを進めてしまうと、復元できない損失が発生することもあるため、Binanceも公式にこの無効化機能をサポートページで案内しています。

データや通知設定を見直すだけでも「精神的な削除効果」が得られる

使っていない取引所からの通知が毎日のように届くと、うんざりして「もう削除しようかな」と感じるのは自然なことです。

でも実は、通知設定やマーケティングオプトインの解除をするだけで、精神的な負荷がかなり軽くなることもあります。

さらに、Google AuthenticatorやSMS認証のような連携を解除しておくことで、実質的な“切断”感覚を得られます。アカウントそのものは残っていても、「何も繋がっていない空っぽの殻」として維持しておけるのです。

この方法であれば、いつでも再開可能な状態を維持しつつ、安心感も得られるという一挙両得の状態を目指せます。

“休眠運用”もまたひとつの選択肢

極端な例ですが、完全な削除もせず、無効化もせず、ただしっかりと資産を移動し、二段階認証を解除し、アプリ通知を遮断したままアカウントを放置するというスタイルも存在します。

これを“休眠運用”と呼ぶなら、実は多くのベテランユーザーがこの手法を取っています。

この方法のメリットは、「将来もし再び使う可能性が出たら、すぐに再開できる」という柔軟さ。デメリットとしては、一定の情報がBinance側に残り続けるという点がありますが、それも納得した上で選択すれば、大きな問題にはなりません。

削除は一度きりの決断ですが、無効化や通知管理、休眠運用といった選択肢は、あなたの気持ちの変化に合わせて“戻れる道”を残してくれるという意味で、非常に有効です。

最終章では、ここまでの情報を踏まえ、あらためて「削除を選ぶなら、どんな心構えと手順が必要か?」を整理し、まとめとしての視点をお届けします。

アカウント削除という選択を後悔しないために

この記事をここまで読んでくださったあなたは、おそらく「アカウントを削除するかどうか」でかなり悩んでいたのではないでしょうか。

削除という行為は、ただのボタン操作に見えて、実際には「自分とそのプラットフォームの関係を終える」という意味を持っています。つまり、デジタル上の縁を一度断つということです。

その選択に後悔が残るかどうかは、削除そのものではなく、「削除前にどれだけ準備できたか」「削除後にどんな状況を想定していたか」にかかっています。

よくあるのが、「思っていたよりも面倒だった」「再登録できると思ったのにできなかった」といった誤解に起因する後悔です。

そこで改めて強調しておきたいのは、以下の2点です。

1つ目は、削除という手続きは一度始めたら基本的に取り消せないということ。

「最後にもう一度聞かれるだけで、戻れると思っていた」という声もありますが、Binanceの場合は確認後すぐにプロセスが進み、時間制限付きのメール認証を挟んで完了してしまいます。

2つ目は、削除後に「やっぱり使いたい」と思ったとき、かつての自分には二度と戻れないということ。履歴、KYCステータス、キャンペーンの進捗、すべてがゼロからの再スタートになります。

だからこそ、削除すること自体が目的になってしまわないように、本当に必要かどうかを何度も確かめてください。削除はあくまで「何かを終える」手段であって、それが今の不満や不安の根本的な解決になるとは限らないのです。

一方で、すでに準備を整え、情報も揃えた上で「やはり削除が必要だ」と感じているなら、それはきっと正しい判断です。

その場合は、ここまでに紹介してきた手順・注意点・落とし穴をしっかり踏まえながら、冷静かつ的確に最後の操作を行ってください。

削除するということは、「離れる自由」を選ぶことでもあります。

あなた自身の判断で決めた選択なら、そのあとにどう活用するかも、また自由に選べるはずです。

この記事が、その選択を少しでも迷いのないものにする手助けとなれば幸いです。

次はFAQ(よくある質問)セクションです。

ここまでで網羅しきれなかったピンポイントな疑問を整理し、個別に回答していきます。

「細かいけど気になっていたこと」がある方は、ここでぜひ確認してみてください。

よくある質問(FAQ)

Q1:アカウントを削除すると、個人情報は完全に消去されますか?

完全に、とは限りません。Binanceのプライバシーポリシーでは、規制対応や監査目的のために一定期間、KYC関連の情報を保持することがあると明記されています。これは多くの大手プラットフォームと同様であり、完全削除=データゼロではない点に注意してください。

Q2:削除したアカウントを後日復元することはできますか?

基本的にできません。削除手続きが完了したアカウントは、再ログインも復旧申請も受け付けられない仕組みになっています。

メールアドレスや電話番号を使って再登録することは可能ですが、それはまったく新しいアカウントとして扱われます。

Q3:資産が残っていると削除できませんか?

はい。Binanceは、すべての資産を出金・移動し、残高が完全にゼロになった状態でなければアカウント削除の処理を完了できません。

とくに「報酬口座」「フレキシブルセービング」「ステーキング報酬」などに微量なトークンが残っていないか注意しましょう。

Q4:削除せずに、しばらく使わずにおいておくことはできますか?

可能です。記事内でも解説した通り、無効化(一時停止)機能や、通知オフ+資産引き出しだけで“休眠”状態にする方法があります。将来的に再利用の可能性があるなら、削除よりこちらをおすすめします。

Q5:アプリからの削除とウェブ版からの削除に違いはありますか?

操作方法が少し異なるだけで、削除後の効果やシステム処理の流れに違いはありません。

ただし、アプリ版はUI上のメニュー構造が頻繁に変わるため、最新版のナビゲーションを確認するようにしましょう。

Q6:削除の理由を選択する画面が出たのですが、どれを選べばいいですか?

基本的にはどの選択肢を選んでも削除プロセスは進行しますが、「プライバシーの懸念」や「使わなくなった」など無難なものを選ぶのが一般的です。

なお、削除理由は社内の分析用に収集されるだけで、機能的な影響はありません。

Q7:削除しても、Google検索結果に自分の名前や過去のアクティビティが出続けるのですが?

Binanceアカウントの削除とは直接関係ありません。

Googleのインデックスに残っている場合は、Googleに対して個別に削除申請(いわゆる“忘れられる権利”)を行う必要があります。これはSNSや掲示板、検索結果などにも共通する現象です。

これで、アカウント削除に関する疑問は一通りカバーしました。

それでもまだ気になる点がある場合は、公式サポートに問い合わせる前に、もう一度このガイド全体を読み直してみてください。削除は一度きりの判断だからこそ、慎重すぎるくらいがちょうどいいのです。

まとめと今後の選択肢

バイナンスのアカウント削除は、単に「もう使わないから」で済ませられるほど軽い手続きではありませんでした。

個人情報の取り扱い、資産の扱い、今後の再利用の可否、他サービスとのつながり、そして「完全削除とはどういう状態か」という基本的な認識のずれ。

これらすべてが、ボタンひとつの裏側に潜んでいるということを、あなたと一緒にここまで丁寧に見てきました。

使わないから削除する。

それ自体は合理的です。ただ、その行動が「不安だから」「なんとなく」になっていたとしたら、もしかすると別の方法でもよかったかもしれない。

この記事では、無効化や一時停止、休眠運用といった“削除以外の選択肢”も紹介しました。すぐに消してしまう前に、そういった方法で一旦距離を取ってみる、というのも立派な判断です。

いずれにせよ、どんな選択にも意味はあるし、正解はひとつではないということです。

あなたが今どんな立場で、何を優先し、何を手放したいと思っているのか。それに正直に従っていくことが、最終的に後悔のない道になるはずです。

もしまた別の取引所を探したい、あるいは完全に仮想通貨から距離を置きたいと思っているなら、それも良いタイミングです。あなたのペースで、あなたの決めた道を選んでください。

この記事が、その“ひと区切り”をつける手助けになれたのなら、筆者としてそれ以上のことはありません。

Post Comment