BEP2とBEP20の違いとは?Binanceトークン規格を完全ガイド

こんにちは、中村健司です。

「BEP2ってなに?」「BEP20と何が違うの?」──仮想通貨を触っていて、一度は気になったことがあるかもしれません。とくにBinanceを使い始めた方にとって、送金時やウォレット管理でこの2つの規格に直面したとき、なんとなく選んでしまっているケースも多いのではないでしょうか。

この記事では、「なぜBEPという規格があるのか」「それぞれがどんな背景と目的で作られたのか」、そして最終的にどちらをどう使い分けるべきかを、丁寧に解説していきます。単なる違いの羅列ではなく、構造や開発思想にも触れながら、実際の判断に役立つよう整理しています。

トークン規格はただの技術情報ではありません。それぞれの使い道の裏には、ネットワークの性能やセキュリティ、開発者体験、そしてユーザーの利便性といった多くの要素が絡んでいます。ぜひ一緒に、BEP2とBEP20の本質的な違いを見ていきましょう。

- はじめに:いまさら聞けないBEP2とBEP20の話

- セクション1:BEP2とは何か?──Binanceが築いた“最初の道”

- セクション2:BEP20とは何か?──Binanceが広げた“可能性のフィールド”

- セクション3:BEP2とBEP20の違いを深掘り──「同じBinance内」でも、まったく別の生き物

- セクション4:2025年、BEP2の終わりとBEP20の現在地──静かに進む“世代交代”の真っ只中で

- セクション5:BEP2からBEP20への移行方法──ただの“引っ越し”じゃない、未来への切符

- セクション6:BEP20の活用事例──“ただの規格”が世界を作り始めるとき

- セクション7:セキュリティとリスク管理──“自由すぎる”トークンを使いこなすために

- セクション8:開発者の視点で見るBEP20──「自分の経済をつくる」という選択肢

- セクション9:よくある質問──「これだけは聞いておきたい」こと、まとめて答えます

- セクション10:まとめ──“違い”を知ることは、自分の選択を守ること

はじめに:いまさら聞けないBEP2とBEP20の話

仮想通貨に慣れてきたころ、ふと目に入るアルファベットの羅列。「このトークンはBEP2です」「BEP20対応ウォレットに送ってください」──なんとなく聞き流していたけれど、ある日ふと立ち止まる。BEP2とBEP20って、何がどう違うんだろう?

この疑問、実は誰もが一度は通る道です。

Binanceを使っている方なら、なおさら気になるはず。なぜならこの2つの規格は、Binanceエコシステムの根幹にかかわる重要なトピックだからです。しかも2025年現在、BEP2は段階的に縮小されつつあり、BEP20への移行が現実味を帯びています。つまり、今この知識を整理しておくことには、かなり実用的な意味があるんですね。

でもご安心を。このガイドでは、BEP2とBEP20の違いをわかりやすく、そして少し丁寧にひも解いていきます。単なる仕様の比較ではなく、それぞれの背景、使われている場面、そして今後の展望まで──トークン規格にまつわる“あのモヤモヤ”を、ここですっきりさせましょう。

途中で「これは関係ないかも?」と思うような話でも、実はあとでつながることがあります。なので、ぜひ肩の力を抜いて、気になるところから読んでみてください。

さあ、BEP2とBEP20の違い、その奥深い世界を一緒にのぞいてみましょう。

セクション1:BEP2とは何か?──Binanceが築いた“最初の道”

まずは、BEP2(ビーイーピーツー)という存在から見ていきましょう。簡単に言えば、これはBinanceが自分たちで作った独自のブロックチェーン上で使われる、最初のトークン規格です。

ただ、この一文だけではあまりピンとこないかもしれませんね。もう少しだけ、背景をたどってみましょう。

Binanceはなぜ「自分の道」を作ったのか?

2017年後半から2018年にかけて、Binanceは急成長を遂げ、世界最大級の取引所になりました。けれど当時、仮想通貨の多くはEthereum(イーサリアム)のERC20という規格を使っていました。つまり、Binanceの中で取引されているトークンたちは、Binanceが作ったものではなかったんですね。

これって、ちょっと極端な例を挙げれば、Amazonが他社の商品しか売っていない状態に近い。便利ではあるけれど、根っこの部分は他の誰かのもの、という感覚。Binanceはここに独自性とスピード感を求めて、自前のブロックチェーン「Binance Chain(バイナンスチェーン)」を作ったんです。

そして、このチェーン上で使えるトークンのルールとして生まれたのが、BEP2(Binance Chain Evolution Proposal 2)。この「2」という番号は、開発提案の中で2番目に承認された仕様だから、というだけの意味で、BEP1とかBEP3といった別の提案も実は存在します。

BEP2の世界はシンプルで速い

さて、このBEP2ですが、設計思想はとにかく「軽くて速くてシンプル」。たとえば以下のような特徴があります:

- スマートコントラクト機能は持たない(後述のBEP20とはここが決定的に違います)

- 取引スピードが非常に速く、ガス代(手数料)も安い

- 使用されるアドレス形式は「bnb1~」で始まる、独自のBech32形式

これはつまり、とにかく“送る”ことに特化した仕組みなんですね。誰かにトークンを送る、DEXで取引する、ネットワークをまたいで資産を動かす。そうした基本的な行動を、サクサクこなせるように最適化されています。

たとえば、初期のBinance DEX(分散型取引所)はこのBEP2トークンを使って運用されていました。高速処理と安定した手数料計算が求められる環境には、BEP2はぴったりだったんです。

でも「速い=万能」ではなかった

ただし、そのスピードの裏側には制限もあります。たとえば、DeFiのような複雑な金融ロジックを組むことができない。スマートコントラクトが使えないので、NFTも作れなければ、ステーキングやローンのような仕組みも構築できません。

つまりBEP2は、言ってみれば**「送り届けるための道具」としては優秀ですが、「仕組みを生み出すための土台」**としては向いていなかったんです。

そしてその役割の違いこそが、次に登場する「BEP20」の誕生理由につながっていきます。

セクション2:BEP20とは何か?──Binanceが広げた“可能性のフィールド”

BEP2が「速さと軽さ」のために作られた道具だとしたら、BEP20はまさに「多機能で柔軟な舞台装置」といったところです。つまり、ただの“送るトークン”ではなく、仕組みそのものを支えるルールなんです。

でも、いきなりそう言われても、まだ少しぼんやりしているかもしれませんね。大丈夫です、ここからはBEP20がどんな背景で生まれ、どんな世界を広げてきたのかを、一緒にゆっくり見ていきましょう。

なぜBEP20が必要だったのか?

きっかけは、BEP2の限界です。前のセクションで触れた通り、BEP2はスマートコントラクト非対応。つまり、条件付きのやり取りや、自動的な資金管理ができないということ。

一方で、DeFiやNFTといった分野が急成長を見せていた2020年ごろ、ユーザーのニーズは完全に“その先”に進んでいました。

- 資金を預けて自動的に利息が発生するDeFi(分散型金融)

- デジタル所有権を証明するNFT

- ゲーム内通貨やアイテムのトークン化

- 分散型ガバナンスへの投票

こういった複雑で多層的な機能は、シンプルなBEP2ではカバーできなかったんです。

そこで登場したのが、**Binance Smart Chain(現在のBNB Smart Chain)**と、その上で動くトークン標準 BEP20 です。

実は“Ethereumにそっくり”な設計

BEP20は、EthereumのERC20をベースに設計されています。互換性を重視し、Ethereumの世界で使われている技術資産(ウォレット、スマートコントラクト、開発ツールなど)をなるべくそのまま使えるようにしたんですね。

そのため、アドレス形式もERC20と同じ「0x~」ですし、MetamaskのようなEthereumウォレットでも、ネットワークをBSC(BNB Smart Chain)に切り替えればそのまま使えます。

言い換えれば、Ethereumの機能をそのまま、もっと速くて安く──そんな欲張りな設計思想が、BEP20には詰まっています。

BEP20が得意とすること

BEP20はとにかく自由度が高く、こんなことが可能になります:

- スマートコントラクトによる自動処理:たとえば、ある条件を満たしたら自動で資金を送る、報酬を配る、など。

- ステーキングやファーミング:資産をロックして利回りを得るなどの金融商品的な仕組みも、トークン単位で実装可能。

- NFTやゲームとの連動:ERC721・ERC1155といった拡張規格とも連携しやすく、トークンがそのままキャラやアイテムになる。

- DAO的なガバナンス:BEP20トークンを使って投票権を持たせることもできる。

こうなると、もはや「通貨」というよりは、**プログラム可能な“仕組みそのもの”**と言った方が正確かもしれません。

じゃあ、BEP20って何に使われてるの?

いま、BEP20トークンはいたるところにあります。

たとえば、DEXのPancakeSwapで流通しているCAKEトークン。Binanceの公式ウォレットであるTrust Walletで使われるTWT。BSCチェーン上のステーブルコインBUSDもそうです。ゲームの中で使われるアイテムトークンや、ローンや保険のプラットフォームで流通するトークンも、だいたいBEP20ベースでできています。

つまり、BEP20は「次の世代のインフラ」になったというわけです。もう単に「送る」だけの時代じゃない。**動く。反応する。条件を持つ。**そんなインタラクティブな金融・経済の世界の土台として、BEP20は今も進化を続けています。

次は、BEP2とBEP20の違いをもう少し整理しながら、実際にどこでどう使い分けられているのかを表にまとめて見ていきます。ここまでくると、きっと「なぜ両方が存在するのか」がクリアに見えてくるはずです。

セクション3:BEP2とBEP20の違いを深掘り──「同じBinance内」でも、まったく別の生き物

ここまで読んでくださった方ならもうお気づきかもしれませんが、BEP2とBEP20って、一見似ているようで、実は“考え方の軸”がまるで違うんです。

単純な送金か、複雑なやり取りか。

使いやすさか、拡張性か。

閉じた世界か、開かれたエコシステムか。

ここでは表に頼る前に、まずはそれぞれの性質をじっくり比べてみましょう。

アーキテクチャの違い──「何の上に立っているのか?」

BEP2はBinanceが最初に立ち上げたBinance Chainの上で動いています。非常にスリムで軽量なブロックチェーンで、設計の中心は「DEXでの高速取引」。だからこそスマートコントラクトはあえて実装されていないし、複雑なロジックよりもスピードを優先しています。

一方、BEP20は**BNB Smart Chain(旧:Binance Smart Chain)**のトークン規格。こちらはEthereumに限りなく近い設計で、スマートコントラクトをフル活用できるチェーン上に構築されています。要するに、「トークン」というよりも「仕組みそのもの」を内包するようなイメージです。

アドレスの違い──“見た目”からも判別できる

これは意外と大事な点ですが、アドレスの見た目がまるで違います。

- BEP2: bnb1xxxx… というBech32形式。Binance Chain固有のフォーマット。

- BEP20: 0x…. というEthereumと同じ形式。Metamaskでも使える。

この違いを知らないと、「あれ?ウォレットに届かない!」というトラブルにつながりかねません。間違ってBEP2アドレスにBEP20トークンを送ってしまうと、資産が凍結されることもあるので、注意が必要です。

機能性の違い──「できること」の差は歴然

BEP2は、たとえば「AさんがBさんに10トークン送る」といった、シンプルな操作に強いです。早くて、軽くて、手数料も少ない。でもそれだけです。

BEP20になると、まるでゲームが変わります。

- スマートコントラクトを通じて複雑な操作ができる

- トークン自体に「誰がミントできるか」「バーン可能か」といった属性が設定できる

- 分散型ファイナンスのあらゆる仕組みと組み合わせられる

一言でまとめれば、BEP2は“動かす”もの、BEP20は“仕組む”ものです。

ユースケースの違い──「どこで使われているか?」

BEP2は今ではやや“縮小傾向”にありますが、Binance DEXや初期のBinance Chainプロジェクトで今も使われています。手数料用のBNBとしては、実はまだ一部で使われていたりもします。

一方BEP20は、今やDeFi、NFT、GameFi、DAO……何でもござれの中心的存在。新しく立ち上がるプロジェクトのほとんどは、もうBEP20ベースが当たり前です。

PancakeSwap、Venus、BakerySwap、Alpha Finance、MOBOX、StepN──名前を挙げればキリがありません。「とりあえずBEP20で作る」が今のデフォルトなんです。

それでもBEP2が「完全に終わってない」理由

ここまで読むと、BEP2なんてもういらないのでは?と思うかもしれません。でも実は、技術的に軽い構造や、高速決済のための特化設計は、ニッチな用途ではまだ根強く活用されています。

たとえば、超高速取引を求める取引所内のクロスチェーン送金や、低スペック環境での送金システムでは、BEP2のシンプルさが武器になるケースもあるんです。

さて、ここまででBEP2とBEP20の性格の違いはだいぶ見えてきたと思います。でも、2025年という現在を踏まえると、もうひとつ大事な視点があります。

それは、Binanceが公式にBEP2を徐々に終了させていく計画を発表したこと。次のセクションでは、その最新の動きと、今後の移行の流れについて詳しく見ていきましょう。BEP20への“世代交代”が、すぐそこに迫っているのです。

セクション4:2025年、BEP2の終わりとBEP20の現在地──静かに進む“世代交代”の真っ只中で

もしあなたがこの記事にたどり着いたのが、2023年や2024年のことであれば──正直、このセクションはまだ「将来の話」だったかもしれません。

でも、いまは2025年の春。そしてBinanceは、ついにそれを動かし始めました。

そう、BEP2の段階的廃止。これはただのアップデートではありません。エコシステムそのものの「地ならし」が始まっている、そう言ってもいいくらいの転換点です。

Binance公式が明言:BEP2のサンセット(終了)プラン

まず最初に事実から。2024年末、Binanceは公式にアナウンスを出しました。内容はこうです:

「BEP2(およびBNB Beacon Chain)は、段階的に終了します。今後はすべてのプロジェクトに対し、BEP20(BNB Smart Chain)上への移行を求めます。」

これ、けっこう衝撃的な一文でした。というのも、BEP2ベースで展開していたプロジェクト、ウォレット、さらには一部の取引インフラまでもが、明確に“移行”を迫られたわけです。

しかもこの発表には、期限が明記されていました。

- 2024年12月までに移行完了を推奨

- 2025年3月以降、Beacon Chainでのアクティビティ縮小

- 2025年夏には完全な読み取り専用状態へ

つまり今現在(2025年春)、多くのプロジェクトがまさに移行作業の真っ最中なんです。

BEP20に追加された新機能たち──移行先としての“魅力”

Binanceとしても、ただ「古いものを終わらせる」だけではなく、移行先であるBEP20に新たな強みを持たせる工夫をしています。そのひとつが、ここ最近のBEP20の進化です。

たとえば──

- 「任意トークンによる手数料支払い」

これまでBEP20ではガス代は基本BNBで支払う必要がありましたが、現在はスマートコントラクトレベルで、別のBEP20トークンをガス代として指定する仕組みが実装されています。UXの自由度が格段に上がりました。 - 「MEV(最大実行価値)への対策」

BNB Smart Chainでは、MEV攻撃(取引順序を悪用する戦略)を軽減するための**“Protector”ノードと遅延検証設計**が導入されています。これはEthereumでもまだ解決が難しいテーマであり、かなり意欲的な設計です。 - 「opBNBとのシームレスな統合」

BSCのレイヤー2ソリューションである**opBNB(Optimistic Rollup)**とのブリッジ機能も強化され、より安価・高速なトランザクションが可能になっています。BEP20の未来は、もはや「単一チェーンの規格」に留まりません。

これらの進化によって、BEP20はただの「ERC20クローン」から、独自に拡張されたマルチチェーン時代の中核へと進化しつつあるのです。

でも実際、ユーザーにはどう影響するの?

ここで気になるのが、「じゃあ、ユーザーは何をすればいいの?」という実務的な話です。

答えは明快で、もしBEP2のトークンやウォレットを今も使っているなら、早めにBEP20形式に切り替えておいた方がいい、ということ。

具体的には:

- ウォレット内のBEP2資産は、Binanceや対応ブリッジを使ってBEP20にスワップしておく

- 送金時にアドレス形式をきちんと確認(bnb1~ → 0x~ への対応)

- 一部ウォレットでは、2025年中にBEP2トークンの表示や取引を完全に停止する可能性もあるため注意

とくに、NFTやDeFiのような新しいサービスを使いたい場合、BEP2ではそもそもアクセスできません。技術的な進化というよりも、「使える世界が広がる」という意味で、BEP20への移行はもう“前提”になりつつあります。

次のセクションでは、この“移行”そのものにフォーカスして、実際にどうすればスムーズにBEP2からBEP20へ乗り換えられるのか──そして、よくあるトラブルをどう防ぐかを、実務的に解説していきましょう。知識があるだけではなく、行動できる状態にしておくことが、いま重要です。

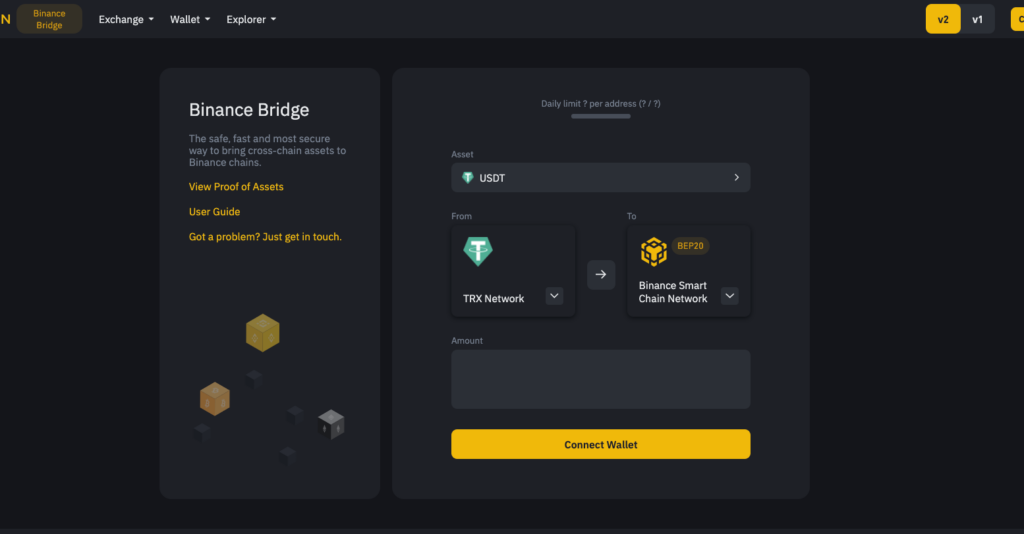

セクション5:BEP2からBEP20への移行方法──ただの“引っ越し”じゃない、未来への切符

BEP2からBEP20への移行。これだけ聞くと、なんだか簡単そうに聞こえるかもしれません。トークンを移して、終わり──そんなイメージですよね。

でも実際には、「あれ、これ送って大丈夫かな?」「ウォレットってこのままで使えるの?」「手数料ってどこから払うの?」といった、小さな不安がじわじわ湧いてくるのが現実だったりします。

このセクションでは、そんな不安をひとつずつ解消していきながら、「今できる、確実な移行のステップ」と「避けるべき落とし穴」を一緒に確認していきましょう。

ステップ1:まず、自分の資産がBEP2かどうかを確認しよう

第一歩はここ。自分が持っているトークンが、BEP2形式かどうかを確かめることです。見分け方は意外と簡単で、トークンを保管しているウォレットのアドレスを見れば分かります。

- アドレスが bnb1〜 で始まっていれば、それはBEP2。

- 0x〜 で始まるなら、BEP20(もしくはERC20)。

たとえばTrust Walletでは、1つのウォレット内に両方のアドレスが共存していることもあるので、「表示されている残高はどの規格か?」をきちんと確認する癖をつけましょう。

ステップ2:移行に使う方法を選ぶ(公式推奨はBinanceアカウント)

BEP2からBEP20へスワップするには、いくつか方法がありますが、最も簡単かつ安全なのは、Binance公式のアカウント経由で行う方法です。

やり方はこうです:

- Binanceにログインし、[資産] → [入金] → [仮想通貨]と進む。

- BEP2トークンを選び、「BEP2」ネットワーク宛ての入金アドレスを確認。

- 自分のウォレットから、指定されたBEP2アドレスに送金。

- 入金が確認されたら、次は「出金」で、同じトークンをBEP20ネットワーク宛てに送る。

いわば、Binanceを“乗り換えハブ”として使うイメージですね。ワンクッション入れることで、安全性と確実性がグッと高まります。

ステップ3:間違いやすいポイントに注意

ここが本当に大事です。移行作業の中でよくあるミスを事前に知っておくことで、トラブルを防げます。

- ガス代が払えず詰むパターン

BEP2から送金する際、わずかでもBNBが必要です。全額送ってしまって「ガス代が足りない!」と詰まるケースが意外と多いので、必ず少量のBNBは残しておくこと。 - アドレスの取り違え

「あ、BEP20で送るつもりがBEP2ネットワーク選んじゃった…」というミス、毎日誰かがやってます。送金前にネットワークが合っているか、アドレスが正しいか、最低2回は確認する癖をつけてください。 - 取引所によるサポート終了のタイミング差

たとえば、Binanceは2025年夏でBEP2を完全終了予定ですが、他のウォレットや取引所では「すでにサポート終了済み」なんてこともあります。移行をするなら、できるだけ早く、余裕をもって行動するのが鉄則です。

ステップ4:移行後の確認も忘れずに

無事にBEP20に切り替えたら、次にやるべきは「ちゃんと届いているか確認すること」。

- MetamaskやTrust Walletなどで、BEP20トークンが表示されているか

- 正しいチェーン(BNB Smart Chain)を選んでいるか

- トランザクションID(TxID)で追跡して確認できるか

移行したあと放置してしまうと、あとで「あれ?届いてない?」となったときに確認が面倒になります。5分でできる確認こそ、資産を守る一番の防御です。

さて、ここまでで「移行ってどうやるの?」という疑問には、かなり自信をもって答えられるようになったと思います。でもその先には、もうひとつ楽しみがあります。BEP20でしかできない世界──それは、いま最も活発で面白い仮想通貨のフロンティアとも言えるでしょう。

次のセクションでは、そんなBEP20の「活用事例」を紹介しながら、実際にどんなプロジェクトがBEP20を軸に展開されているのかを見ていきます。あなたが移行した先に何が待っているのか、その“風景”をのぞいてみましょう。

セクション6:BEP20の活用事例──“ただの規格”が世界を作り始めるとき

ここまで読んでくださった方なら、BEP20が単なる「送るためのトークン」ではないということは、もうすでに伝わっていると思います。むしろBEP20は、「何かが動き出す場」そのものなんですよね。

でもそれって、抽象的に言われても少し想像しづらいかもしれません。

だからこのセクションでは、実際のプロジェクト、実際のユースケースに絞って、“どこで”“どう”BEP20が使われているのかを、肌感覚でつかんでもらえるように書いていきます。

1. DeFiの本丸──PancakeSwapが見せたBEP20の本気

もしあなたが一度でも「イールドファーミング」や「ステーキング」に触れたことがあるなら、**PancakeSwap(パンケーキスワップ)**という名前はきっと聞いたことがあるはず。

これは、BNB Smart Chain(=BEP20の世界)で動く最大級の分散型取引所(DEX)です。

ETHベースのUniswapよりも手数料が安く、処理も速く、なにより**「初心者でも使いやすいUI」で大ヒットしました。そしてこのPancakeSwapの根幹にあるトークンCAKE──もちろん、これもBEP20トークン**です。

ユーザーはBEP20トークン同士をスワップしたり、ファーミングプールに預けて利回りを得たりと、まるで銀行と証券を合体させたような“自分だけの金融体験”を持てるようになりました。

2. ゲームとエンタメ──MOBOXやStepNが描いた「遊ぶ経済」

次に紹介したいのは、**GameFi(ゲーム+DeFi)**の分野。ここでも、BEP20が深く関わっています。

たとえば「MOBOX(モボックス)」は、プレイヤーがNFTキャラクターを育てて戦わせたり、資産として売買したりできるプラットフォームで、ゲームを遊ぶことでMBOXトークン(BEP20)が稼げる仕組みになっています。

あるいは、少し変わり種としてStepN(ステップン)。これは「歩いて稼ぐ」アプリで、靴型NFTを持って現実世界を歩くことで、GST/GMTというBEP20トークンが手に入るという仕掛けです。

ここで重要なのは、BEP20だからこそ実装できる“条件付きの報酬配分”やガス代の柔軟性が、ユーザーの体験そのものに直結している点です。ゲームの中身と経済圏が、コードレベルで融合している。そんな仕組みが成り立つのは、まさにBEP20のおかげです。

3. 実用性のあるNFT・チケット・IDトークンとして

NFTというと、どうしても「絵のJPEGでしょ?」と思われがちですが、BEP20トークンは**「NFTの裏側の経済」**にも欠かせません。

たとえば、イベントチケットの販売で、NFTそのものはERC721で表現しつつ、支払いに使われる通貨や手数料処理、転売時のロイヤリティなどはBEP20トークンで処理されます。

つまり、“NFT単体では完結しない経済圏”の裏側で、BEP20が静かに動いているという構図です。

最近では、大学の卒業証書をNFTとして発行し、それと連携して学生がアクセスできる奨学金プラットフォームなどでも、報酬の原資や投票権をBEP20で設計するプロジェクトも登場しています。単なる「送金」から、だんだんと「関与する仕組み」へと役割が広がっているのがわかります。

4. ウォレット・ステーブルコイン・日常ユースへの浸透

最後に触れておきたいのが、**“目立たないけれど、確実に使われている”**タイプの事例です。

たとえばTrust Wallet(Binance公式のモバイルウォレット)では、BEP20トークンがデフォルトで扱われています。TWT(Trust Wallet Token)もBEP20。ウォレット利用者に報酬を配ったり、ガバナンスへの参加権を与えたり──こうした機能も、すべてBEP20の柔軟性に支えられているのです。

また、ステーブルコインであるBUSDやUSDTのBEP20バージョンも、日常的な少額決済において大きな役割を果たしています。とくに、国境を越えた送金や、ガス代の最適化など、コストに敏感なユースケースでは、BEP20の手数料の安さが重宝されています。

こうして見てくると、BEP20という存在はもう「何かの代わりになる規格」ではなく、ひとつの経済インフラそのものになりつつあると感じませんか?

次は、この自由で柔軟な仕組みが持つ“裏側”──つまり、セキュリティや悪用リスクについて見ていきます。便利な道具ほど、正しく使わないと怖い側面もある。それがブロックチェーンであり、そしてBEP20でもあるのです。

セクション7:セキュリティとリスク管理──“自由すぎる”トークンを使いこなすために

BEP20って、ほんとうに便利です。自由度が高くて、いろんなプロジェクトがそこに命を吹き込んで、ゲームやDeFiや投票やら、あらゆる形で動き始める。その多機能ぶりに惹かれて、「とりあえずBEP20でつくる」というのが今やデフォルトになっています。

けれど、自由があるところには、必ず裏返しのリスクもあります。これは技術の世界に限らず、人の世でも同じ話かもしれませんね。

たとえば、BEP20トークンは誰でも作れる。プログラミングさえ少しかじっていれば、ほんの数分で自分だけのオリジナルトークンが作れてしまう。これは確かに魅力的なことではあるけれど、その裏で「誰でも作れてしまう」という事実は、つまり“詐欺師”にも門戸が開かれているということでもあるわけです。

現実に、「売れないように細工されたトークン」とか、「見かけだけ本物に似せた偽物トークン」とか、そんなトリックがたくさんあります。ウォレットに入った瞬間は、まるで正規の資産のように見えても、いざ売ろうとするとエラーが出る。なぜか手数料だけ取られる。そして気づく頃には、何もかもが手遅れ……。

こういったトラブルの多くは、コントラクトの中に埋め込まれた“悪意のコード”が原因です。BEP20はスマートコントラクト対応なので、トークンそのものに条件付きのルールが書き込めるんですね。開発者が正しく使えば便利だけど、悪用すれば罠にもなる。

さらに、最近話題になっているのが「アドレスポイズニング」という手口。これは、過去に送金した履歴を真似して、そっくりなアドレスから微小なトークンを送りつけてくるというもの。履歴にまぎれて紛れ込んでくるので、急いでるとつい、それをクリックしてしまう。そして送金先を間違える……そんな事故が、じわじわと増えているんです。

これって結局、「使う側がどれだけ注意できるか」にかかっています。たとえば、アドレスは毎回ちゃんと確認する。ウォレットに新しいトークンが突然入っていたら、すぐに喜ばずにまず調べる。そして何より、公式ソースを使う習慣を持つ。そういった“地味な行動”が、BEP20の世界では資産を守る防御線になるんです。

一方で、開発者側がしっかり設計してくれるかどうかも、実は大きな差を生みます。トークンによっては、ブラックリスト機能が付いていたり、緊急時にトランザクションを一時停止できる仕組みを持っていたりする。それがあることで、万が一のときに被害が広がらずに済むケースもあるんですね。

でも、ユーザー側からすると、その「トークンがどう作られているか」なんて、ぱっと見では分からないことが多い。だからこそ、送る前にちょっとだけ調べてみる、履歴を見て不自然な動きがないか気にしてみる、そういったひと手間が本当に大事なんです。

自由があるというのは、裏を返せば自分で選び、自分で守るという責任が求められるということ。BEP20を使うというのは、ただのユーザーではなく、一部は“運用者”としてこのインフラに参加することなんですね。

では、そんなBEP20トークン──自分で作る側にまわるとしたら、何が必要で、どういうふうに設計していくのか。次のセクションでは、ちょっとだけ開発者の視点に立って、BEP20の“裏側”をのぞいてみましょう。作ることを通じて見える世界には、使っているだけでは気づけない面白さと難しさが隠れています。

セクション8:開発者の視点で見るBEP20──「自分の経済をつくる」という選択肢

さて、ここからは少しだけ視点を変えてみましょう。

これまでは、BEP20トークンを「使う」立場から見てきましたが、次は「作る」側──つまり、自分のルール、自分の価値を、ブロックチェーンの上に定義するという選択について、話してみたいと思います。

難しそうに感じるかもしれません。でも、意外とそうでもないんです。

というのも、BEP20というのは**そもそも“開発者にとって扱いやすいように作られている規格”**だから。

実はほとんどテンプレートでできている

たとえば「BEP20 トークン 作り方」で検索すると、何十ものガイドが出てきます。内容を見るとびっくりするかもしれません。10行ちょっとのコードをコピペして、値を少し変えるだけでトークンが作れてしまう。

「これは詐欺師が多いのも納得だな…」と思うかもしれませんが、同時に「個人でもやれる」ことの証明でもあります。

もちろん、コードが短いということは、それだけ**“何が書かれているか”を理解しやすい**ということでもあります。たとえばこんな行があったとしましょう:

solidity

CopyEdit

function mint(address to, uint256 amount) public onlyOwner {

_mint(to, amount);

}

これは、「mint(新しくトークンを発行する)機能を、オーナーだけが使えるようにする」というコードです。直訳レベルで読めてしまうんですよね。

Solidityという言語は、JavaScriptやPythonと似たような文法を持っていて、読みやすく書きやすい。それもBEP20トークンがここまで広がった理由のひとつです。

設計で変わる「トークンの性格」

トークンというと、「価値のある通貨」みたいに考えがちですが、実際にはその中身(コントラクト)がどう設計されているかで、その性格はまるで変わります。

たとえば──

- 誰でも自由にやりとりできるトークンにするのか、

- 特定のアドレスには送れないように制限するのか、

- 一定時間ごとにバーン(消滅)させて供給量を調整するのか、

- ガバナンス投票機能を付けるのか、

これらはすべて**“プログラムで決められる”**んです。

つまりBEP20を使えば、単に「通貨をつくる」のではなく、“経済のルールそのもの”をつくることができる。

これは、小さなコミュニティでのポイント制度にも、NFTプロジェクトのガバナンストークンにも、国をまたいだマイクロファイナンスにも、応用が効くコンセプトです。

テスト環境とデプロイの現実味

じゃあ実際に作ったトークンを「世の中に出す」にはどうすればいいのか?という話ですが、ここでもBNB Smart Chainは優秀です。

Ethereumと同じように**テストネット(testnet)**が用意されていて、仮のトークンを使って何度でも試せます。トランザクションも高速・安価なので、「やってみたけど失敗した」ということがあってもリスクが非常に少ない。

そして最終的にメインネットに「デプロイ(公開)」するには、ほんの少しのBNBを用意して、MetamaskなどのウォレットからワンクリックでOK。BscScan(イーサスキャンのBSC版)に登録すれば、世界中からそのトークンが確認できるようになります。

開発者向けのツールも充実していて、RemixやHardhatなどのフレームワークもそのまま使えます。つまり、「とりあえず触ってみたい」が本当にできる環境が、BEP20にはあるんです。

作ることは、使うことを深く理解する近道

トークンを作る──それは、必ずしも起業や資金調達を意味するわけではありません。もっと軽やかに、「ブロックチェーンってこういうふうに動くのか」を体で理解する、手を動かして学ぶ手段のひとつとして、BEP20トークンの開発はとても有効です。

「なぜそのトークンはバーン機能を持っているのか」「どうして一部のアドレスだけが送信できるのか」といった疑問も、実際に自分でコードを書いてみれば一瞬で腑に落ちる。

BEP20の裏側をのぞくことで、ユーザーとしてのリテラシーもぐんと深まります。そして何より、「何かを自分で定義できる」という感覚そのものが、とてもおもしろいんです。

さて、ここまででBEP2とBEP20の違いはもちろん、BEP20がどう広がっていて、どんなふうに使われているのか──さらには“作る側”の視点まで見てきました。

あとは、まとめに入る前に、読者の皆さんからよくある質問を拾い上げて、疑問を一つひとつ解消していきましょう。FAQセクションでは、これまで触れきれなかった細かい疑問にも、丁寧に答えていきます。

セクション9:よくある質問──「これだけは聞いておきたい」こと、まとめて答えます

さて、ここまで読んできて、もしまだ何かひっかかるところがあるとしたら──それはきっと、あなただけじゃないはずです。

BEP2とBEP20という言葉は、どちらもBinanceの世界でよく見かけるのに、実際にはとても性格の違う仕組みで動いています。そして、気づかぬうちにその違いに巻き込まれてしまったり、間違った使い方をしてしまったりすることもあります。

というわけで、ここからは「よくある質問」を通じて、よくある混乱や素朴な疑問に、ひとつずつ丁寧に向き合っていきましょう。

BEP2とBEP20って、なにがいちばん違うの?

これ、たぶん一番聞かれる質問です。実はシンプルに言ってしまうと、「どんな世界で使われるか」がまったく違います。

BEP2は、Binanceが最初に作った“高速で軽い”トークン用のチェーン(Binance Chain)に対応したもの。送ることに特化していて、機能はシンプルです。

BEP20は、それよりも後に登場した、スマートコントラクト対応の“何でもできる”規格。DeFiでもNFTでもゲームでも、何かしらのルールや仕組みをプログラムとして埋め込んで使うときは、基本的にこちらを使います。

表面的には「どちらもBinance系のトークンだよね」で片づけられそうですが、中身を見ればまったくの別物です。

アドレスが違うって本当? 間違って送ったらどうなる?

はい、違います。BEP2は bnb1〜、BEP20は 0x〜 で始まります。だから見た目から区別はつくんですが──ここが怖いところで、たまたま同じ文字列が出だしに使われていたりして、うっかり混同しやすいんです。

もしBEP20トークンをBEP2アドレスに送ってしまったら、基本的には資産は届きません。しかも、それを取り戻すのはかなり難しい場合があります。回復には取引所のサポート対応が必要になったり、最悪の場合は完全にロストすることも。

なので、送る前にネットワークとアドレスの形式を“声に出して”でも確認するのが安全策。一呼吸置くだけで、大きな損失を防げます。

BEP2はもう使えなくなるって本当?

厳密には「徐々に使えなくなる」ですね。Binanceは2025年に入ってからBEP2ネットワーク(正式にはBNB Beacon Chain)の段階的な終了プロセスを進めています。

2025年の夏には、BEP2のチェーンは読み取り専用になる予定。つまり、新しくトークンを送ったり受け取ったりすることはできなくなるということです。

今もBEP2トークンを保有している場合は、なるべく早めにBEP20へスワップしておくのが無難です。Binanceアカウント経由でやるのが一番シンプルで、安全性も高いです。

BEP20ってERC20と同じなの? それとも違うの?

「同じようなものだけど、完全に同じではない」──これが正直な答えです。

BEP20はERC20を参考にして設計されていて、コードの構造も非常によく似ています。実際、Ethereumで使っていたウォレット(Metamaskなど)をBSC(今のBNB Smart Chain)に切り替えるだけで、BEP20トークンをそのまま扱えたりします。

ただ、使われているブロックチェーンは異なりますし、ガス代の仕組みやトランザクションの処理速度にも違いがあります。言ってみれば、似たルールを使ってる別の街のようなものです。

詐欺トークンを見抜くにはどうしたらいい?

これはもう、数をこなして感覚をつけるしかない──と言いたくなるくらい奥が深いですが、いくつか現実的なヒントはあります。

まず、公式サイトからコントラクトアドレスを必ずコピーして使うこと。見た目が似ているだけの偽物トークンが山のように存在します。そして、トークンの動作がどうなっているか(売買制限があるか、オーナー権限が強すぎないかなど)を、BscScanなどでざっと確認する癖をつけてください。

よくできたトークンは、ちゃんと透明性のある開発者、明確なドキュメント、意味のあるユースケースを持っています。逆に、やたらと煽るだけで中身がないものには要注意です。

BEP20って今後も使われ続けるの?

今のところ、答えは「Yes」でいいと思います。というのも、Binance自身がBEP20規格の開発を継続し、opBNBのようなL2ソリューションと連携させながら、さらにその上のレイヤー展開も進めているからです。

つまりBEP20は、これからの数年を支える実用的な標準として、基盤のひとつに位置付けられているということです。

もちろん、将来的にはもっと新しい規格が登場する可能性もありますが、現時点での主流であることは変わりません。

最後のパートでは、これまでの内容を振り返りつつ、今後のトークン利用のあり方や読者自身にとっての意味を、ひと呼吸おいて考えてみたいと思います。単なる比較にとどまらず、「じゃあ自分はどう動く?」という視点に立ち返る時間として、次の「まとめ」を読んでいただければと思います。

セクション10:まとめ──“違い”を知ることは、自分の選択を守ること

ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。

BEP2とBEP20──似たような名前なのに、実際にはまったく違うもの。

片や、Binanceが最初に作った軽くて速い送金向けの規格。

もう片方は、スマートコントラクトによって経済そのものを設計できる、柔軟な拡張型トークン。

そして2025年の今、この2つのうちどちらが未来に向かって進んでいるかというと……言うまでもないですね。

でも、この記事でお伝えしたかったのは、「古いから捨てよう」「新しいからすごい」という話ではありません。

むしろ、仕組みの違いを知ったうえで、自分がなにを使っているかをちゃんと意識すること──それこそが、この分野で資産を守るいちばん堅実な手段なんだということです。

なんとなく“送れてるからOK”では、今の仮想通貨の世界では通用しなくなってきました。チェーンの種類、アドレスの形式、スマートコントラクトの挙動、詐欺トークンの見分け方、そして移行スケジュール……

ほんの少し知っているだけで、取り返しのつかない損失を避けられることがある。

そして何より、BEP20のようなトークン規格の面白さは、「使える」だけでなく「作れる」「仕組める」という点にあります。自分だけの小さな経済圏を立ち上げることもできるし、仲間内のコミュニティにガバナンストークンを配って、ちょっとした分散型の意思決定を試すことだってできる。

その第一歩として、「ああ、BEP2ってこういう性格だったのか」「BEP20って、こんなふうに使われてるんだな」──そんな実感が残っていれば、この記事はきっと役目を果たせたと思います。

仮想通貨の世界は、表面的には複雑そうに見えるけれど、ひとつひとつの仕組みは驚くほどロジカルで、開かれています。そしてあなたにも、十分に理解できる言語で書かれています。

次にBEP2やBEP20という言葉を目にしたとき、ほんの少しでも「これはどういう意図で使われているんだろう?」と考えられたら──それはもう、ひとつの“リテラシー”です。

学ぶことは、防御であり、武器でもあります。

そしてここからは、あなたが自分で選ぶ番です。

どのトークンを使い、どのネットワークでつながり、どんな仕組みに参加するのか。

ルールを知ったうえで、自分なりの経済に、少しずつ関わっていく。

その旅の最初のきっかけに、この記事がなれていたら、こんなに嬉しいことはありません。

Post Comment