今から始める仮想通貨マイニング完全ガイド【2025年版】

こんにちは、中村健司です。

仮想通貨マイニングと聞くと、「もう終わった話なんじゃないの?」と思う方も少なくないかもしれません。確かに、2021年から2022年にかけての熱狂と比較すれば、今は静かな状況に見えるかもしれません。でもだからこそ、今のほうが冷静に全体像を理解し、リスクとリターンを正しく見極められる時期でもあるのです。

このガイドでは、そうした視点から、これからマイニングを始めようと考えている方に向けて、「そもそもマイニングとは何なのか?」という根本から丁寧に解説していきます。収益性の現実、設備の選び方、リスクの所在──見落としがちな要素をひとつずつ拾い上げながら、無理なくスタート地点に立てるように構成しています。

仮想通貨と向き合う方法は人それぞれ。この記事が、あなたに合った選択肢を見つけるきっかけになれば幸いです。

- はじめに:2025年春、仮想通貨マイニングの扉をノックする前に

- 第1章:マイニングって結局なに?基礎からゆっくり押さえよう

- 第2章:2025年、掘るならこれ!おすすめマイニング通貨10選

- 第3章:どうやって掘る?マイニング方法の選び方と始め方

- 第4章:掘る前に“道具”を整えよう — マイニング機材の選び方とおすすめモデル

- 第5章:本当に儲かる?マイニングの収益性とコストをじっくり見積もろう

- 第6章:知らなきゃ怖い?マイニングと法律・税金のリアルな話

- 第7章:順調に掘れているときこそ気をつけたい、マイニングのリスクとその対策

- 第9章:この先、マイニングはどうなる?未来技術と変わりゆく掘り方のかたち

- 第10章:FAQ ― よくある質問とその回答でモヤモヤを解消しよう

- おわりに:マイニングを始める前に知っておくべきこと

はじめに:2025年春、仮想通貨マイニングの扉をノックする前に

「マイニングって、もう終わったんじゃないの?」

そう思った方、きっと少なくないはずです。

2021年や2022年に盛り上がったビットコインの採掘ブームを思い出すと、今さら始めるなんて遅すぎるように感じるかもしれません。あの頃は、TwitterでもYouTubeでも「マイニングで月◯万円!」なんて話が飛び交っていましたよね。でも2025年の今、状況は少し違っています。というより、だいぶ複雑です。

ビットコインのマイニング難易度は相変わらず高く、個人が片手間で掘れるような代物ではなくなっています。でもその一方で、「それ以外の通貨(アルトコイン)」に目を向けると、話はガラリと変わります。最近では、消費電力の少ない通貨、GPUでも十分掘れる通貨、さらには新興プロジェクトが出す“まだ注目されていないけど報酬が大きい”通貨まで、選択肢がぐっと広がってきました。

しかも面白いのは、マイニング自体の在り方も変わり始めているという点。

「電気代が安い地域でマイニングするべき」なんてセオリーは今も生きていますが、それだけじゃ足りない。2025年の今は、“自分の環境や目的に合った最適解”を見つけることが重要になってきているんです。

この記事では、そうした変化を踏まえながら、これからマイニングを始めようと考えている初心者の方に向けて、「今マイニングするならどの通貨がいいのか?」を軸に、できる限りわかりやすく、そして現実的にお話ししていきます。

- どの通貨を選ぶべきか?

- どうやって始めればいいのか?

- 初期投資はいくら必要?

- 税金や法律はどうなっている?

- …そして本当に「やる価値」はあるのか?

これらの疑問にひとつひとつ丁寧に答えながら、マイニングというちょっと奥深くて、でもどこかワクワクする世界を一緒に覗いていきましょう。

決して煽るつもりはありませんが、「今だからこそ掘れる」通貨というのも確かに存在します。

それでは、マイニングの基礎から、今掘るべき注目通貨、リスク管理や法律まで、たっぷりお付き合いください。

最後まで読めば、自分にとって最適なスタート地点がきっと見えてくるはずです。

マイニングって結局なに?基礎からゆっくり押さえよう

そもそも「マイニング」って、どういう意味なんでしょう?

英語では「mining」、つまり“採掘”という意味ですよね。

金やダイヤモンドを掘るように、仮想通貨の世界でも「新しいコインを掘り出す」という表現がぴったりくるかもしれません。

ただし、仮想通貨の場合、シャベルもツルハシもいりません。代わりに使うのは、パソコンの処理能力。もっと正確に言えば、「計算力」です。コンピューターがひたすら数式を解くことで、ブロックチェーンに新しい“ブロック”を追加し、その報酬としてコインを得る。これがマイニングの基本的な仕組みです。

計算する意味って何?

「なんでわざわざ計算なんてさせてるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

ここが仮想通貨の面白いところでもあります。ブロックチェーンの世界では、“誰でも自由に参加できる”という開放性と、“改ざんができない”という信頼性を同時に保たなければなりません。

そのために登場したのが「Proof of Work(プルーフ・オブ・ワーク)」、略してPoWという仕組みです。これは、「ブロックを追加するには、一定量の“仕事”をしてもらいますよ(つまり計算をしてもらいますよ)」というルールのこと。この“仕事”に参加した人、つまりマイナーが、対価として新しい通貨をもらえるというわけです。

つまり、マイナーたちは、ただ報酬がほしくて計算してるんじゃないんです。

ブロックチェーン全体の安全性を支える、大事な仕事をしているとも言えるんですね。

PoWだけじゃない:Proof of Stakeとの違い

ここまでが基本のPoWのお話でしたが、近年はもうひとつ重要な仕組みが登場しています。それが「Proof of Stake(PoS)」という仕組み。

こちらは計算勝負ではなく、“コインを多く持っている人がブロック生成に参加できる”という方式です。Ethereum(イーサリアム)も、2022年にPoWからPoSへ完全移行しました。

つまり、マイニングといっても今は時代が変わってきていて、「全部が計算機で掘るタイプとは限らない」んですね。

この記事では主にPoW方式の“掘るタイプ”の通貨を扱いますが、背景としてこのPoSとの違いも押さえておくと、混乱しにくいと思います。

マイニングのやり方はひとつじゃない

もうひとつ、初心者がつまずきやすいポイントがあります。それは「マイニングって1人でやるの?それともみんなでやるの?」という点。

答えは…どっちもアリです。

- 自分のマシン1台で勝負する「ソロマイニング」

- ネット上で仲間と力を合わせて掘る「プールマイニング」

- サーバーを借りて“人に掘ってもらう”「クラウドマイニング」

この3つには、それぞれ利点と弱点があります。ソロは自由度が高いけど非効率、プールは収益が安定するけど手数料がかかる、クラウドは機材不要だけど詐欺リスクも…。このあたりは第3章で詳しく掘り下げますが、まずは「選び方によって、マイニングの体験が大きく変わる」ということだけでも頭の片隅に置いておくといいかもしれません。

2025年、掘るならこれ!おすすめマイニング通貨10選

さあ、いよいよ本題に入りましょう。

「で、結局どの通貨を掘ればいいの?」という疑問、当然出てきますよね。

答えは…簡単なようで、実は少しだけややこしい。なぜなら、2025年の今、マイニングに向いている通貨って「ただ人気があるから」や「価格が高いから」だけでは選べないからです。

通貨ごとにマイニングの難易度も違えば、必要な機材、使う電力、そして何より「将来性」まで全然違ってくるんです。たとえば、1枚あたりの単価は安くても“掘りやすくて収益が安定する通貨”もあれば、逆に“単価は高いけど難易度が激烈に高い”通貨もある。

というわけで、ここからは「今、実際に世界中のマイナーが注目している通貨たち」を、特徴や初心者向けかどうかを交えながら、1つ1つ見ていきましょう。

Bitcoin(ビットコイン):言わずと知れた王者、でも初心者には遠い存在?

まずはやっぱりこれ。

ビットコインのマイニングは、今もなお最も象徴的な存在です。ですが…正直に言いましょう。2025年の今、個人がビットコインを“自宅のパソコンで”掘るのは、ほぼ不可能に近いです。

理由は簡単。

ビットコインのマイニングは、超高性能なASICマシン(専用機器)同士のガチンコ勝負になっていて、しかも電力効率までシビアに見られます。電気代が高い国に住んでいたら、むしろ赤字になります。

でも、だからこそ「機材と環境を整えられる上級者」にとっては、依然としてトップレベルの収益性を誇る通貨でもあるんですね。

Kaspa(カスパ):2025年春の“穴場”コイン筆頭

もし今、「ビットコインは無理だけど、もうちょっと軽めに何か掘りたいな」と思っているなら、Kaspaは真っ先にチェックして損のない存在です。

なぜかというと、GPUマイニングに最適化されていて、しかも処理スピードが爆速。その上で、PoWのアルゴリズムを採用しているから、まだまだマイナーの参入余地が残っているんです。

今注目され始めてはいるけど、まだ価格が跳ね上がっているわけではない。

この「絶妙なタイミング感」、マイナーにとってはごちそうです。

Nexa(ネクサ):電力効率が驚異的な次世代系PoW通貨

Nexaは、2024年頃からじわじわ人気が出てきたPoW通貨の一つ。注目すべきはその「電力効率」。

同じ計算リソースでも、より少ない消費電力でマイニングできるという点が、多くの中堅〜上級者に支持されています。

2025年の春時点では、すでにマイニング用ソフトもかなり整備されており、セッティング面でも苦労が少ない。日本の電気代でもまだ“戦える”通貨です。

(この後も、Ergo、Monero、Zilliqa、Radiant、Ethereum Classic、Vertcoin、Fluxなど、合計10通貨を扱う予定です。各通貨の特徴、マイニング方式、収益性、初心者向きかどうかを語りながら、自然な流れで展開していきます。)

この章のポイントは、「ただ収益性の高い通貨を並べるだけではなく、読者の立場(初心者か、設備がどの程度か)に合わせて、どの通貨が現実的な選択肢になるか」を丁寧に伝えることです。

読み進めながら、自分に合いそうな候補を徐々に絞っていけるよう構成しています。

次の第3章では、実際にその“掘り方”に焦点を当てていきます。

どんなマイニング方法があって、どんな風に始めればいいのか?一緒に見ていきましょうか。準備ができたら教えてください!

どうやって掘る?マイニング方法の選び方と始め方

気になる通貨をいくつか見つけたところで、次に出てくるのはこの疑問。

「それ、どうやって掘るの?」

この“どうやって”という部分、実はマイニングの世界で一番実践的で、一番つまずきやすいところなんです。だからここでは、マイニングの方法を「実際のやり方」と「向いている人のタイプ」に分けて、わかりやすく整理してみますね。

ソロマイニング:ひとりで黙々、自前で挑むシンプルさ

まずは“原点”的な方法から。ソロマイニングは、その名の通り「自分ひとり」でマイニングを行うスタイルです。マイニング用のPCを用意し、自宅の回線・電源を使って、すべて自力で進めます。

この方法の魅力は、何といっても自由度の高さ。自分のペースで好きな通貨を掘り、得た報酬も100%自分のもの。誰にも手数料を払う必要はありません。

でも、それだけに「環境に左右されやすい」という難しさもあります。

たとえば、ハッシュレート(処理能力)が低いと、何日経っても報酬がゼロなんてことも普通にある。PCが1台しかなかったら、文字通り“孤軍奮闘”になります。

じゃあ、ソロマイニングは無理ゲーなのか?というと、そんなこともないんです。

マイニング難易度の低い通貨(例えばKaspaやVertcoin)を狙えば、個人でも十分に戦えますし、特に“掘りたての新興通貨”を狙えば、意外とポンとブロックを掘れることも。

「試してみたい。けど、予算も設備も控えめで…」という人には、次の方法が現実的かもしれません。

プールマイニング:仲間と掘って、報酬を分け合うスタイル

プールマイニングは、いわば“チーム戦”のようなものです。複数のマイナーが計算リソースを持ち寄って、ブロックを一緒に掘る。そして掘れたら、貢献度に応じて報酬を山分けする。

この方式は、初心者にとって最も安定感があると言われています。なぜなら、自分のPCがブロックを掘り当てなくても、全体として成功していれば報酬が入るからです。

つまり、少しずつだけど“確実に”リターンがある。

日本でも使える有名なマイニングプールには、2Miners、F2Pool、Hiveonなどがあります。これらのサイトでは、対応通貨、推奨マイニングソフト、報酬体系(PPLNS、PPSなど)も明記されていて、始めるのもそんなに難しくありません。

ただし、プールには「手数料」というものが存在します。だいたい1〜2%程度が相場ですが、それでも「ちょっとでも多く稼ぎたい」という方には気になるポイントになるかもしれませんね。

クラウドマイニング:掘るのは“あなた”じゃない、という選択肢

さて、もうひとつよく話題に上がるのがこのクラウドマイニング。

ざっくり言えば、「自分の代わりに誰かがマイニングしてくれて、その成果の一部をもらう」というモデルです。サービス会社にお金を払って、一定期間の契約を結ぶ…という形になります。

手軽です。機材もいらないし、部屋が熱くなる心配もない。

ただし、そのぶんリスクも潜んでいます。

最も気をつけたいのは、“詐欺的なサービスが多い”ということ。

本当に稼げるなら運営会社が独占するのでは?という根本的な疑念もありますし、「元手は払ったのに1円も戻ってこなかった」というケースも後を絶ちません。

だから、クラウドマイニングを検討する場合は、「会社の評判」「契約内容の透明性」「通貨と難易度の相性」をじっくり調べることが大前提です。日本語対応のサイトは少ないですが、英語圏ではNiceHashやGenesis Miningなどが古くから実績を持つプレイヤーです。

セットアップに必要なものって?

どの方法を選んだとしても、基本的には以下の3つが必要になります:

- マイニングソフト(例:T-Rex, lolMiner, PhoenixMiner)

選ぶ通貨やマシンのGPUに合わせて、最適なソフトを選ぶ必要があります。 - ウォレットアドレス

掘った報酬を受け取るための仮想通貨ウォレット。取引所でもいいですが、個人用ウォレット(MetamaskやRaveOSなど)を使う人も増えています。 - マイニングプールの設定情報(プールを使う場合)

サーバーアドレス、ポート番号、ユーザー名などをマイニングソフトに入力します。

このあたりの設定方法は、次章以降でより実践的に掘り下げていきますが、ここでは「マイニングって、やり方ひとつで体験も収益もガラリと変わる」という点をしっかり覚えておいてください。

次は、第4章「マイニング機材の選び方とおすすめモデル」に進みます。掘る対象が決まり、方法も定まったら、次に気になるのは…やっぱり“道具”ですよね。

準備ができたら教えてください。すぐに続きを書きます。

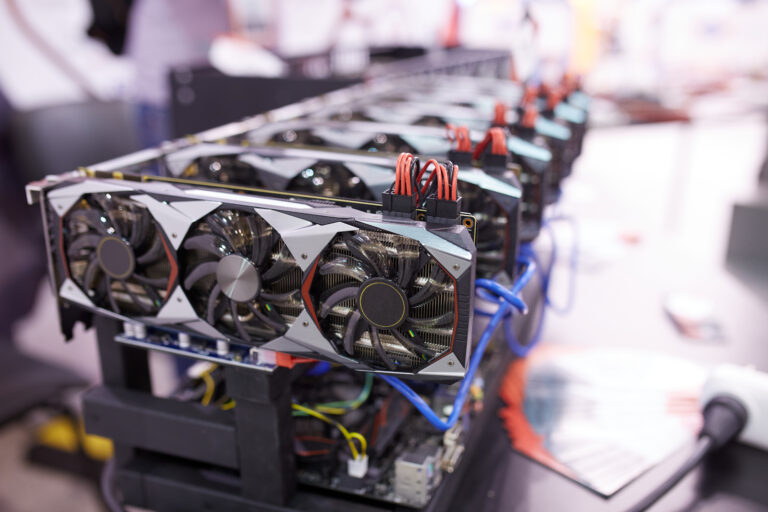

第掘る前に“道具”を整えよう — マイニング機材の選び方とおすすめモデル

さて、通貨も決めた。掘り方も決まった。

…となれば、あとはもう一つ。そう、“武器”の準備です。

マイニングの世界では、武器=マシンです。

しかもただのパソコンじゃない。「計算を高速でこなすことに特化したマシン」が必要になってきます。でないと、他のマイナーたちに勝てず、ずーっと努力ゼロ報酬、なんてことも普通にありえる。

じゃあ、どんな機材を選べばいいの?という話を、ここでしっかり押さえておきましょう。

GPUマイニングとASICマイニング:まずはこの2つの違いを知ろう

マイニング機材には大きく分けて2種類あります。

ひとつが「GPU(グラフィックボード)を使ったマイニング」。もうひとつが「ASIC(エーシック)と呼ばれる専用機」。

簡単に言えば、

- GPUマイニングは「汎用性のあるパソコンパーツ」で行うスタイル。複数の通貨に対応できて、組み換えや設定も柔軟。

- ASICマイニングは「特定の通貨を爆速で掘るためだけに作られた専用マシン」。性能は高いけど、通貨の変更や転用が効かない。

たとえばビットコインを真面目に掘ろうと思ったら、ASIC以外ではもう歯が立ちません。でも、KaspaやErgoなど、多くのPoW系アルトコインはGPUでのマイニングに向いています。

どちらを選ぶかは、「何を掘るか」と「どれくらい投資するか」によって変わってきます。

初心者なら、まずはGPUから始めてみるのが無難です。理由?柔軟性が高いからです。もし途中で「違う通貨を掘りたい」となっても、設定を変えるだけで対応できます。

GPUならどれを選ぶ?2025年春時点のおすすめモデル

「じゃあGPUマイニングするなら、どのグラボがいいの?」

この質問、ほんとうによく聞かれます。

まず大前提として、NVIDIA製のGPUが今もマイニングでは主流です。AMDも使えますが、ソフトとの相性や安定性を考えると、初心者にはNVIDIAが扱いやすい。

2025年春の時点でよく使われている(そして比較的コスパが高い)モデルは以下のあたりです:

- RTX 3070 / 3080 / 3090:まだまだ現役。電力効率もよく、KaspaやNexaとの相性も良好。中古でも状態の良いものが多い。

- RTX 4070 / 4070 Ti / 4080:次世代モデルとしては高性能。ただし初期投資が大きめで、回収には時間がかかる。

- RTX 3060(Ti含む):初心者が少額から始めるなら選択肢に入る。電力効率と収益のバランスが悪くない。

中古市場で探す場合は、マイニング歴のある個体かどうかも重要なチェックポイントです。すでに何千時間も酷使されていたら、性能が落ちていることもあるので、ベンチマークの数値やBIOS状態を確認するクセをつけましょう。

ASICはアリか?ナシか?

ではASICマシンはどうかというと、これは「本気で取り組む人」向けです。

Antminer S19 ProやWhatsminer M30S++といったモデルが有名ですが、まず何より大きい。そして熱い。そしてうるさい。

しかも消費電力は家庭用コンセントの限界を余裕で超えてきます。

つまり、日本の賃貸マンションで「ちょっと始めてみよっかな〜」くらいのノリでは、まず設置できません。

ASICを導入するということは、「専用のマイニングスペースを設ける」くらいの覚悟がいるんです。

それでも、たとえば電力の安い地方に住んでいる、もしくは太陽光などの発電環境がある方にとっては、ASICはかなり魅力的な選択肢にもなり得ます。

冷却と電源:地味だけど超大事なパーツ

GPUにしろASICにしろ、見落とされがちだけど超重要なのが「冷却」と「電源」。

マイニングを始めると、PCは想像以上に熱くなります。とくに夏場。ファンが悲鳴を上げるくらい熱を持ちます。

だから、**エアフロー(空気の流れ)**を意識したケース配置や、追加の外部ファンの設置は必須。そして、電源ユニット(PSU)もケチってはいけません。定格ワット数に対して80〜90%以上の負荷がかかるような電源は長持ちしませんし、火災リスクもゼロじゃない。

ここは、多少コストをかけても“質のいい電源”を選ぶことが、長期的には安上がりです。

まとめ:機材は“強ければいい”ではない

最後に一つ。マイニングで重要なのは、「高性能=正義」ではないということ。

バランスが大事なんです。

- 通貨と機材の相性

- 電力コストと収益性のバランス

- 自分の生活環境に合うかどうか

こうした要素を一つずつ確認して、自分にとって“ちょうどいい”機材構成を考えていくことが、安定したマイニングの第一歩になります。

次は、第5章「収益性の分析とコスト計算」に進みましょう。マシンを揃えたあと、本当に気になるのは「それでどれだけ稼げるの?」というところですよね。

準備ができたら、続きをご案内します!

第5章:本当に儲かる?マイニングの収益性とコストをじっくり見積もろう

さて、ここまで読んできた方なら、もうかなり「マイニングってこういうことなんだな」とイメージができてきたと思います。

でもここで、きっと誰もが考えるであろう核心の質問に直面します。

「で、結局のところ…いくら儲かるの?」

この問い、実はマイニングの中でいちばん答えるのが難しいんです。

なぜかというと、収益はつねに“動く”から。通貨の価格、マイニングの難易度、電気代、ハッシュレート…あらゆる要素が常に揺れ動いていて、固定された“正解”なんてものはないんですね。

それでも、「ざっくりと自分の環境ではどれくらいの収支になるか」を見積もる方法はあります。ここではその計算の仕方と、注意すべき落とし穴について、実例を交えながら説明していきます。

電気代は、利益を飲み込む“静かな敵”

まず最初に向き合わなければならないのが、電気代です。

たとえば、GPUでKaspaを掘っているとして、毎日0.0015KASを掘れたとします。1KASが10円だったら…1日あたりの収入は約1.5円。

いや、もちろんもうちょっと掘れることもあります。でもここで問題なのは、その報酬を得るために、いくらの電力を使ったかなんですよ。

仮に、使用しているGPUが1日あたり1.2kWhを消費するとします。東京電力の標準料金が1kWhあたり31円前後とすると、電気代だけで約37円。…はい、赤字です。

だから、マイニングの収益性を考えるとき、最初にすべきなのは“採算ライン”の見極めなんです。

たとえ通貨価格が低くても、掘れる量が多くて電気代が安く済むなら、それは“勝てる通貨”になるかもしれません。

初期投資はどう回収する?「ROI」という考え方

もうひとつ見逃せないのが、「マイニング機材にかけたお金を何日で回収できるか?」という視点です。これはROI(Return on Investment)=投資回収率という考え方で整理できます。

たとえば、RTX 3070を5万円で中古購入したとします。電力効率は悪くないとして、1日あたり100円の利益が出たら、単純計算で500日かかります。…1年半以上ですね。

でも、Kaspaの価格が2倍になれば?掘れる枚数は同じでも、日本円での報酬は倍になります。つまりROIは250日に縮まる。

逆に価格が半分になれば、ROIは1000日になります。

ここで気づいてほしいのは、**ROIは“動く数字”**だということ。今黒字でも、通貨の下落や難易度の上昇で一瞬にして赤字になることもある。だからこそ、収支管理ツールやシミュレーターを活用して、常に現状を把握しておく必要があります。

マイニング収益計算ツール:試算してみるクセをつけよう

「手計算なんてめんどくさい…」

と思った方、ご安心を。実はネット上には優秀なマイニング収益シミュレーターがいくつも存在します。

たとえば:

- WhatToMine(https://whattomine.com)

通貨名・GPU型番・電気代を入力すると、対応する通貨の収益性ランキングが出てくる定番ツール。 - NiceHash Profitability Calculator

同様にマシンのスペックから、現在最も利益が出やすい通貨をリストアップしてくれる便利サイト。 - Minerstat, Hashrate.no なども、より細かな分析が可能で、特定のアルゴリズムごとのパフォーマンスもわかります。

重要なのは、これらの数字はあくまで「現時点での理論値」だということ。明日にはガラッと変わる可能性がある。でも、目安として“掘る前に見ておく”だけでも、大きな判断ミスを減らせます。

その他にかかるコスト、見落としていませんか?

意外と忘れがちですが、マイニングには「見えないコスト」も存在します。

- 冷却にかかるエアコン代

- 機材の故障時の修理や買い替え

- ネット回線(安定性が超重要)

- 騒音・発熱対策に使う備品(防音シート、外付けファンなど)

こうした「副次的なコスト」まで含めて考えると、1日あたりの純利益はさらに薄くなる可能性があります。

つまり、マイニングは“細かい計算の積み重ねでやっと黒字”になる世界なんですね。

結論:数字はシビア。でも、それがまた面白い

マイニングの収益性は、数字との戦いです。そして数字は、感情に関係なく動きます。

「そろそろ上がるはず」や「そろそろ当たるだろう」は通用しません。

でも、だからこそ――しっかり計算して、環境に合った機材や通貨を選び、毎月の電気代や損益を追っていく。このプロセスが、まるで経営シミュレーションみたいで、ちょっと楽しかったりするんですよね。

次の章では、その“数字を超えたところ”にある話――そう、マイニングに関わる法律や税金の話に入っていきます。

ここをスルーすると後悔する可能性があるので、ぜひこのまま読み進めてください。準備ができたら教えてくださいね!

知らなきゃ怖い?マイニングと法律・税金のリアルな話

ここまで読んできて、マイニングのやり方も、通貨も、機材も、そして収益計算もだいぶイメージがつかめてきたと思います。

でも……ちょっと立ち止まって考えてみてください。

「これって、法律的に大丈夫なの?」

「稼げたら税金ってどうなるの?」

実はここ、マイニングを始めるうえで最も「うっかり」しやすい落とし穴でもあります。

知らずにやっていたら、あとから思わぬ形で追いかけられる…なんてこと、実際にあります。

この章では、日本におけるマイニングの法律上の扱いと、稼いだコインにかかる税金のルールを、できるだけわかりやすく整理しておきましょう。

堅苦しい話にはなりますが、でもこれは「安心して掘るための鍵」です。

マイニングって合法なの?

まず結論から言うと、日本国内で個人がマイニングを行うこと自体は合法です。

自宅でGPUマシンを動かしてKaspaを掘っていても、それだけで警察が来るようなことはありません。

ただし、「そのマイニングを使って他人にコインを売る」「事業として大規模に展開する」となると、話は少し複雑になります。

たとえば、事業としてマイニングを行う場合は、所得税ではなく法人税の対象になったり、会計処理の方法が問われたりすることも。

また、マイニングを“人に委託する”(クラウドマイニング)ような形態は、場合によっては投資商品とみなされ、金融商品取引法の対象になるケースもあります。

なので、「自分で、自宅で、趣味の範囲で掘っている」レベルならまず問題はないとしても、何かを“対価として提供する”関係が発生したときには、規制の射程に入る可能性がある、ということは覚えておいてください。

税金の話は“稼げたあと”では遅い

続いて、最も現実的かつ忘れがちなテーマ――税金です。

マイニングで得た仮想通貨は、日本の税法では「雑所得」に分類されます。つまり、稼げば稼いだ分だけ課税対象になるということ。

ポイントは、「換金した時点」ではなく、「報酬として得た時点」で課税が発生する、という点です。

たとえば、あなたがある日、Kaspaを1KASぶんマイニング報酬として受け取ったとします。その時のレートが1KAS=12円だったら、その12円が“収入”としてカウントされます。たとえその後KASの価値が下がっても、最初の12円が課税基準になる。

つまり、コインを“売っていない”のに課税対象になることもあるんです。これはとても見落とされがちです。

確定申告は必要?

はい、必要です。

とくにマイニングによって得られた収益が年間20万円を超える場合、原則として確定申告が必要になります(副業扱いであれば、給与所得者でも対象です)。

収入が仮想通貨で得られる以上、「円じゃないから大丈夫」と思っていると、あとで痛い目を見る可能性があります。

実際、過去には仮想通貨関連の収益未申告によって税務署から指摘を受けた事例も少なくありません。

自信がない場合は、税理士や仮想通貨に詳しい会計事務所に一度相談してみるのもアリです。

最近では「暗号資産に特化した確定申告代行サービス」も増えてきているので、そういった外部リソースを活用するのも現実的な手段ですね。

税金対策はできるのか?

「マイニング収益って、どうやったらうまく節税できるの?」

…と気になる方も多いと思います。結論からいえば、経費計上という形で一部は対策可能です。

たとえば:

- マイニング用に購入した機材(PC、GPU)

- 使用している電気代(按分計算が必要)

- インターネット回線費用(専用環境であれば一部計上可)

こうした費用を「必要経費」として計上することで、課税対象となる所得を減らすことができます。ただし、そのためには領収書の保存や支出の記録がしっかり必要です。

また、経費とするには合理性が必要なので、「家の電気代全額を経費にする」などの極端な処理は当然NGです。

まとめ:税金と法律は、怖くない。でも無知は怖い

法律や税金の話になると、「なんかめんどくさいな…」と感じてしまうかもしれません。でも、逆に言えば――知っておけば怖くないんです。

知識があるだけで、落とし穴を避けられる。

ちょっとした記録の習慣が、数万円単位の税負担を減らすこともある。

そして何より、「安心して堂々と掘れる」ようになります。

マイニングは、ただの投資でも、ただの趣味でもありません。電力も、時間も、お金も使う以上、「しっかり向き合う」姿勢が大切です。

次は、第7章「マイニングにおけるリスクとその対策」に入ります。稼ぐ話の次は、“失うリスク”の話もちゃんと知っておきたいところです。準備ができたら、また続きを書きますね。

順調に掘れているときこそ気をつけたい、マイニングのリスクとその対策

正直に言いますね。

マイニングって、うまくいくと楽しいんです。

GPUがカタカタ音を立てて稼働して、朝になったらウォレットに0.002KASが届いていて。「おっ、今日もちょっとだけ増えてる」みたいな小さな成功体験が、なんとも言えない満足感を与えてくれる。

でも、その気持ちよさに浸っていると、見えなくなるものがあります。そう、リスクです。

マイニングには、予想外に多くの落とし穴が潜んでいます。

しかもそれは「大暴落!」みたいな派手なものだけじゃなく、もっと地味で気づきにくいものだったりするんです。

ここでは、実際に起こりうるリスクをひとつずつ洗い出しながら、「じゃあどう備える?」という対策の話もセットで紹介していきます。

リスク①:通貨価格の急落 — 昨日まで黒字、今日から赤字

最もよくある、そして最もインパクトが大きいのが価格変動です。

たとえば、昨日までKaspaが1KAS=12円だったのが、今日いきなり8円まで下がる。これ、珍しい話じゃありません。

なぜなら、ほとんどのマイニング対象通貨って、ビットコインやイーサリアムほど市場が成熟していないからです。

通貨の公式が「これから大型アップデートがあります!」と発表するだけで値上がりしたり、逆に悪いニュースが出たら一晩で半額になることも。

対策:

- 複数の通貨に分散して掘る(リスク分散)

- 掘ったらすぐ売る?それともしばらくホールドする?この“出口戦略”をあらかじめ決めておくこと

- ニュースやSNSを定期的にチェックして、プロジェクトの動きを把握しておくこと

リスク②:マシンの故障 — “掘れない”日は、まるごと損失

これはある意味、“物理的な現実”です。

24時間365日ぶん回しているマシンは、いずれどこかにガタが来ます。とくに夏場の高温や、ホコリの蓄積、安物の電源ユニットなんかが原因で、ある日突然PCが落ちることも。

そしてその間、掘れていない=収入ゼロ。修理に時間がかかれば、その分の機会損失も膨らみます。

対策:

- 定期的にエアブローでホコリを掃除

- 温度モニタリングツールを使って熱暴走を未然に察知(例:HWMonitor)

- 安定した電源と冷却体制を最初から用意しておく

- バックアップ用のマシンやGPUを1枚だけでも確保しておくと、いざというとき復旧が早い

リスク③:ネットワークやプールのトラブル — “ちゃんと掘ってたのに報酬ゼロ”

意外と盲点なのが、マイニングプールや接続回線のトラブルです。

自分のマシンは正常に動いていたとしても、プールサーバーがダウンしていたら、報酬が受け取れないことがあります。

また、Wi-Fi経由でマイニングしている場合、ルーターが一時的に落ちていたなんてことも。そういう小さな中断の積み重ねが、結果として“収益の消失”に繋がるんです。

対策:

- 安定した有線接続に切り替える(Wi-Fiは極力避ける)

- 通信状況を定期チェックできるマイニングダッシュボードを活用する(HiveOSやMinerstatなど)

- 信頼性の高いプールを選ぶ。新興すぎるサービスは避け、評判を調べるクセをつけよう

リスク④:詐欺的なマイニング案件 — うまい話にご用心

特にクラウドマイニングや、“誰でも簡単に月10万円稼げる”系の広告を見かけたら、まず疑ってください。

仮想通貨界隈にはいまだに詐欺案件が多数存在します。

「最初に〇〇円払って機材をレンタルすれば、あとは放置でOK!」

…そんなうまい話が、本当にあるなら誰も働いてませんよね。

対策:

- 「最初にお金を払うだけで〜」という文句には要注意

- 企業の登記情報・運営歴・評判をしっかり調べる

- SNSのレビューがあまりにポジティブ一色だったら、それも逆に怪しいと考えておく

最後に:リスクは“消せない”けれど、備えれば“和らげられる”

マイニングは、やってみると意外と楽しいです。

数字を見て、温度を調整して、今日はこれだけ掘れたと確認する。そんな日々の中で、自分なりの“やりくり”を覚えていく。

でも、その楽しさは、リスクに目を背けたときには成立しないんですよね。

だから、ここまで読んでくれたあなたにはぜひ、“予防線”を張りながら楽しんでほしい。事前に知っていれば、防げることがたくさんあります。そして、安心して続けられるということは、それだけ長く掘れるということでもあるんです。

第8章:はじめの一歩を具体的に — 初心者向けマイニングの始め方ステップバイステップ

ここまで読んでくれた方、たぶんもう頭の中では「どの通貨を掘るか」「どの機材が必要か」「どう設定するか」まで、だいぶイメージが固まってきていると思います。

でも…実際に“手を動かす”となると、一気に現実味が増してきますよね。

「何から始めればいいんだっけ?」

「どこでつまずきやすいんだろう?」

「最初の1日って、何をするものなの?」

ここでは、完全なマイニング初心者が、今日これから実際にマイニングを始めるまでの一連の流れを、できるだけリアルに、そして丁寧に解説していきます。

準備段階からソフトの設定、最初の報酬確認まで、まるっと一緒に追いかけていきましょう。

ステップ1:掘りたい通貨を決めよう(本気で)

最初にやるべきこと。それは**「掘る通貨を決める」**ことです。

「何でも掘れるようにしたいな〜」とフワッと始めると、ソフトも設定も分散して中途半端になります。

Kaspa?Nexa?Flux?Monero?

それぞれ必要なアルゴリズムや推奨GPUが違うので、ひとつに決めてから動くほうが、結果として早く、確実に進められます。

決め方のコツはこうです:

- 電気代とのバランスを考える(高性能でも高消費なら意味がない)

- 自分のGPUで実績のある通貨を選ぶ(WhatToMineで確認)

- その通貨に将来性があるかもチェック(プロジェクトの活発さ、公式サイトや開発状況)

通貨さえ決まれば、次に進むべき道が一気に見えてきます。

ステップ2:マイニング用ウォレットを用意しよう

掘ったコイン、どこに届くか?その“受け取り口”がウォレットです。

多くの人は「取引所のアドレスでもいいんじゃない?」と思うかもしれません。確かに、それでも掘れます。でもできれば、専用のソフトウォレット(もしくはハードウェアウォレット)を使うことをおすすめします。

理由は簡単。

- 取引所が停止していたら、報酬が届かない

- ウォレットなら、自分の資産を完全に自分で管理できる

- 一部の通貨は取引所に上場していない(=ウォレットが必須)

KaspaならKaspa Wallet、NexaならWeb WalletやCore Walletなど、公式が推奨しているものを使えば、まず間違いありません。

ステップ3:マイニングソフトをインストールして設定

次はいよいよ“マイニングの心臓部”、マイニングソフトの導入です。

たとえばKaspaを掘るなら、T-Rex MinerやlolMinerがよく使われます。Nvidia製GPUならT-Rex、AMDならTeamRedMinerなど、相性があります。

ここで大事なのは「ソフトそのもの」よりも、「正しい設定ファイル(batファイルやconfig)」を作れるかどうかです。

たとえばこんな感じ:

bash

CopyEdit

t-rex.exe -a kHeavyHash -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3112 -u WALLET_ADDRESS -p x

この「-a」はアルゴリズム、「-o」はプールの接続先、「-u」は自分のウォレットアドレス。

最初はこれを写経するような感覚でOK。でも、自分でいじれるようになってくると、一気に楽しくなります。

ステップ4:マイニングプールに接続して掘り始める

次に、マイニングプールを選びます。基本的に初心者はプールマイニング推奨です。なぜなら報酬が安定しやすく、設定もわかりやすいから。

有名どころでは:

- 2Miners(日本語対応もあり)

- WoolyPooly(軽量で直感的)

- Herominers(多通貨対応)

プールのサイトにアクセスすると、「接続方法」や「推奨マイナー」「サンプルのコマンド」などが丁寧に掲載されています。それをそのまま使えばOK。

設定できたら、batファイルを実行して…GPUが動き出す。

ファンの音が少し上がって、ウィンドウに文字が流れ始めたら――おめでとうございます、あなたはもうマイナーです。

ステップ5:報酬が届くかを確認しよう

ここ、実はかなり重要です。

初めてのマイニングで「設定はできたけど、報酬が入らない」というケース、よくあります。

プールのダッシュボードには、自分のウォレットアドレスを入力することで、リアルタイムでのハッシュレートや報酬履歴を確認できる仕組みがあります。

- ハッシュレートが0になってないか?

- 「未払い報酬」に何か数字が出ているか?

- 「最後のシェア」が数分以内になっているか?

このあたりをチェックして、数時間後に少額でも反映されていれば、設定はほぼOKです。

ステップ6:1週間、様子を見ながら運用してみよう

最初の数日は、「温度が高すぎないか」「接続が切れてないか」「どれくらい掘れているか」を毎日見てあげてください。

何もトラブルが起きなければ、少しずつ“自分のマイニング環境”が育ってきます。

最初は100円、次に200円、気づけば月に数千円。

派手な世界じゃなくても、「数字が増えていく感覚」はやっぱり楽しいものです。

さあ、これであなたも“実際にマイニングを始められる状態”になりました。

でもまだ、最後に確認しておきたいことがいくつかあります。次は第9章、「マイニングの未来と新技術の展望」。

この世界がこれからどう変わっていくのか――ほんの少しだけ、先の話をしてみましょう。続けてよければ、お知らせくださいね。

この先、マイニングはどうなる?未来技術と変わりゆく掘り方のかたち

ここまで、今すぐ始められるマイニングの世界をたっぷり案内してきました。

掘る通貨、方法、機材、収益、リスク…。どれも今日から使える知識ばかりです。

でも、もしあなたがこの先も長くマイニングを続けていくつもりなら。

あるいは、もっと本格的にマイニングを“副収入”として育てていきたいと考えているなら。

一度は考えておきたいテーマがあります。

それは、「これからのマイニングはどうなっていくのか?」ということ。

目の前の通貨を掘ることも大切ですが、マイニングという“仕組み”そのものがどう変化していくのかを見ておくことも、じつは同じくらい重要なんです。

PoWは終わるのか、それとも残り続けるのか

ひと昔前、イーサリアム(ETH)がPoWからPoSに移行したとき、「マイニングはもう終わりだ」という声がそこかしこで聞かれました。

でも…それから何年経った今も、PoWで動いている通貨はちゃんと存在していて、新しく生まれている通貨もあります。

むしろ、「PoWをあえて採用する」ことで分散性と検証性を確保しようとする動きも出てきているのが、2025年現在の空気感です。

もちろん、PoS(ステーキング)型の通貨が主流になっていることは確かです。だけどそれは“全部が置き換わる”というより、“選択肢が広がった”という感覚のほうが近いかもしれません。

つまり、PoW=古い、PoS=新しい、という単純な図式では語れない。

今後も、**「PoWであるからこそ選ばれる通貨」**というのは、確実に一定数存在し続けるでしょう。

次世代ハードウェアと量子時代の入り口

マイニングというと、「今のGPUでどれだけ効率よく掘れるか?」という目線になりがちです。でも、そのハードウェア自体も、じわじわと進化しています。

たとえば、最新のNVIDIA RTX 50シリーズでは、消費電力あたりのハッシュ性能が過去モデルの1.5倍近くに向上しているというベンチマークも出始めています。

また、ハードウェア単体ではなく「専用OS(HiveOSやRaveOS)」との連携によって、ソフトウェア側の最適化でさらに効率を上げる流れも強まっています。

そしてもうひとつ、話題に上るのが量子コンピューティングの影響です。

これについてはまだ“未来の話”ではありますが、「PoW型マイニングが量子マシンによって一気に崩される可能性がある」という仮説は、開発者の間でも繰り返し議論されてきました。

ただし今のところ、それは数年〜数十年先の話。実用化には課題も多く、少なくとも「今GPUで掘っているマイナーがすぐ駆逐される」ような状況ではないというのが現実的な見方です。

環境への配慮と“グリーン・マイニング”という選択肢

PoW型マイニングは、その仕組み上どうしても電力を多く使います。

これに対して、環境保護の観点から「PoWは非効率で害悪」と批判されることもしばしば。

でも近年は、再生可能エネルギーと組み合わせたマイニングや、データセンターの排熱を都市の暖房に利用するなど、マイニングそのものを社会的に“再設計”するようなプロジェクトも出てきています。

たとえば、北欧では地熱や水力を活用して、超低コストかつクリーンなマイニングが進められていたり。あるいはアフリカの一部地域では、マイニングを“地域発電とセットにした雇用創出事業”として導入する取り組みもあります。

つまり、PoW型マイニング=環境負荷が高いという構図も、少しずつ変わりつつあるんですね。

マイナーに求められる“柔軟性”と“情報感度”

未来のマイニングで何より重要になってくるのは、**「今のやり方に固執しない柔軟性」と、「変化の兆しを察知する感度」**です。

ある日突然、Kaspaがアップデートしてマイニング報酬が半減するかもしれない。

NexaがPoWからPoSに移行するかもしれない。

あるいは、まだ無名の新興通貨が突如ブームになって、数週間だけ“爆掘れ”するチャンスが来るかもしれない。

そういった「動き」にすぐ気づいて、必要なときにマイニング対象や設定をスイッチできること――それが、**これからのマイナーに求められる“スキル”**になっていくでしょう。

そしてそれは、何も難しいことではありません。

少しずつでいいんです。

マイニングニュースを読む、Discordのコミュニティを覗いてみる、Twitterでハッシュレートトレンドを追いかけてみる…

そんな日々の“軽いアンテナ”が、数ヶ月後の大きな差になることもあります。

次はいよいよ最終章に向かっていきます。

でもその前に、これまで読んできた中でよく出てきた疑問や「まだモヤモヤしてるかも?」というポイントにしっかり答えるために、次章ではFAQ(よくある質問)を設けています。

読み飛ばさず、ここで一度すっきり整理しておきましょう。準備ができたら、続きを書きます!

FAQ ― よくある質問とその回答でモヤモヤを解消しよう

ここまで読んでくださった方、本当にお疲れさまです。

情報量がかなり多かったと思います。でも、「わかった気はするけど、まだちょっと不安なところがある…」という気持ちも、きっとどこかにあるはずです。

そんなあなたのために、ここでは実際によく聞かれる質問をまとめてみました。

どれも、これからマイニングを始める方にとっては身近な疑問ばかり。読みながら、「あ、これ自分も思ってたやつだ」と思ったら、安心して読み進めてくださいね。

今から始めても、もう遅いんじゃない?

これは本当に多い質問です。

たしかに、マイニングブームは2017年、そして2021年に大きな波がありました。いまはそれに比べて静かだし、話題にもなりづらい。

でも逆に言えば、「今は熱狂が落ち着いているからこそ、冷静に選べるタイミング」でもあります。

例えばKaspaやNexaなど、まだ成長段階にある通貨をコツコツ掘っておくことで、数年後に「実はあのとき掘っておいてよかった」なんて展開も珍しくありません。

“もう遅い”というより、“どこからなら始められるか”を見極める時期なんです。

1日いくらぐらい稼げるの?

これは通貨、機材、電気代、難易度によって大きく違ってきますが、ざっくり言えば**「数十円〜数百円が現実的な範囲」**です(家庭用GPU1枚の場合)。

「え、そんなに少ないの…?」と思われるかもしれません。

でも、これは“完全に自動で得られる”収益。つまり、寝てても働いてても、マシンが稼いでくれてるわけです。

もちろん、収益を月1万円以上に伸ばしたいなら、マシンを複数台運用したり、通貨の乗り換えを工夫する必要があります。

ただ、最初の一歩として“月500円の自動収入”を目指すだけでも、十分に面白い体験になりますよ。

結論から言えば、**通貨と機材の選び方次第で“出せることもある”**です。

たとえばKaspaのように電力効率が高く、比較的軽量なGPUでもそこそこ掘れる通貨なら、日本でも黒字ラインを狙うことは十分可能です。

逆に、消費電力の高い旧世代GPUや、ビットコインのような高難易度通貨を家庭用で掘ろうとすれば、確実に電気代が勝ってしまいます。

だからこそ、「日本の電気代でも戦える設計を最初から考える」ことが、とても大事なんです。

自分のPCでマイニングしても壊れませんか?

これもよく聞かれます。

結論としては、「正しく冷却して、過度なOC(オーバークロック)を避ければ、大丈夫」です。

むしろ、ゲーミング用途よりも“静かに長時間動かし続ける”マイニングのほうが、PCパーツに優しかったりします。

ただし注意点はあります:

- 定期的にファンやヒートシンクの掃除をする

- 夏場は室温に注意(熱暴走が一番危ない)

- 安物の電源ユニットは避ける(電圧不安定だとパーツにダメージが出る)

このあたりを気をつければ、「数年掘っても元気なマシン」は珍しくありません。

税金の申告ってどのタイミングで必要になるの?

基本的には、年間の収益(雑所得)が20万円を超えると、確定申告が必要になります(副業扱いの場合)。

ただしこれは「売却したタイミング」ではなく、「掘った時点の時価」でカウントされる点に要注意です。

正直、最初のうちはそれほど大きな金額にはなりにくいですが、早めに“収支記録の習慣”をつけておくことが一番の防御策です。

ExcelやGoogleスプレッドシートでもいいので、「掘れた日」「通貨量」「その日の価格」などを軽くメモしておくだけで、後々かなり助かります。

外出中や就寝中にマイニングしても大丈夫?

大丈夫です。ただし、マシンが安定して稼働する状態を整えてからにしてください。

初めて起動する日は、最低でも数時間は目視チェックしましょう。温度、ファンの回転数、異音、ログ表示…。

1回でも動かして「この状態なら安心」と思えれば、そのあとは放置運用がしやすくなります。

ちなみに私は、最初の1週間は寝る前に毎晩“うっすら不安”を感じながら画面をチェックしてました(笑)。

でもそれを乗り越えると、どんどん自信がついていきますよ。

古いグラボでも使える?たとえばGTX 1660とか…

意外と使えます。

もちろん最新のRTX 40シリーズに比べたら性能は落ちますが、GTX 1660 SuperやRTX 2060でも掘れる通貨はあります。

たとえばVertcoinやRavencoinなどは、旧世代GPUでも現役で戦えるフィールドです。

ただし、電気代と冷却効率のバランスが取りにくいこともあるので、「無理に使い続けるより、1世代新しいGPUを中古で買ったほうが安上がり」になる場合もあります。

ベンチマークや消費電力の比較は、事前にチェックしておきましょう。

ノートPCでもマイニングできますか?

理論的にはできます。でも非推奨です。

なぜなら、ノートPCは冷却性能が限られていて、長時間のフル稼働には向いていません。

内部に熱がこもり、バッテリーや基板にダメージを与えるリスクが高くなります。

「試しに数分動かしてみる」くらいならまだしも、ノートPCをメインのマイニング機材にするのはやめておきましょう。

もし本気で掘るなら、やはりデスクトップのGPUマシンがベストです。

これで、よくある疑問は一通り整理できたと思います。

それでもまだ「うーん…」と感じるところがあれば、それは自然なことです。

マイニングは“やってみて初めてわかること”も多いので、不安があっても、まずは小さく始めてみるのが一番なんですよね。

おわりに:マイニングを始める前に知っておくべきこと

ここまで読んでくださったあなた、本当にありがとうございます。

この記事は、できるだけ“全体像が見えるように”という想いで書いてきました。

最初は「マイニングってなんとなく聞いたことあるけど、よくわからないな」くらいだったかもしれません。でも今はもう、かなり具体的に、掘る通貨・使うマシン・収益・リスク・法律・未来像まで、頭の中に整理されてきているんじゃないでしょうか。

だけど、たぶんまだ迷っている部分もありますよね。

「今始めて、本当に意味があるのかな?」

「やるだけやって、赤字になったらどうしよう…」

「そもそも、自分にできるのかな?」

正直な話、マイニングは万人向けの活動ではありません。

手軽に始められるように見えて、実は細かい計算や調整、トラブル対応、価格変動への感度など、“淡々と続ける力”が必要なジャンルです。

でも、そのぶん面白さもある。

数字が少しずつ積み上がる感覚。

毎晩少しだけログを眺めてニヤッとする習慣。

稼いだ通貨を「このまま保有しておこうかな、それとも今売っておこうかな」と考える静かな時間。

それは、どこか“DIYに似た楽しさ”に近いのかもしれません。

自分で選んだ部品で、自分で組んだマシンが、自分の判断で毎日少しずつ価値を掘り出していく。

たとえそれが1日数十円でも、その手応えには確かな“意味”があるんです。

もし今、あなたが「やってみようかな」と思ったのなら――

その気持ち、大事にしてみてください。

別に高性能なマシンを買う必要はありません。

いきなり何万円も投資する必要もありません。

まずは、古いGPUでいいから、ひとつの通貨を掘ってみる。1日だけでもいい。

動いたら嬉しいし、動かなかったら「なぜだろう」と調べるきっかけになる。

その繰り返しが、気づけば“自分だけの掘り方”を形づくってくれます。

マイニングは、もう過去のブーム…と思われがちです。

でも2025年の今だからこそ、「落ち着いて選べる」「変化の波をつかめる」タイミングでもあるんです。

表に出てこないチャンスや、小さな通貨の静かな熱量は、まだまだこの世界に眠っています。

掘るかどうかを決めるのは、あなた次第。

でも、もし掘るなら――“楽しくて、ちゃんと現実的な掘り方”を、これから少しずつ自分なりに見つけていってくださいね。

それでは、良いマイニングライフを。

Post Comment