フリービットコインとは?無料で稼ぐ方法と注意点【2025年版】

こんにちは、中村健司です。

「無料でもらえる仮想通貨」「簡単に稼げるビットコイン」──そんな言葉に少しでも惹かれたことがあるなら、まずは一度立ち止まって考えてみることをおすすめします。仕組みがわからないまま参加してしまうと、本来得られるはずだった価値やチャンスを見落としてしまうかもしれないからです。

特にBNB(Binance Coin)は、単なる“もらえるコイン”としてではなく、取引手数料の割引やDeFi・NFT・ローンチパッドなど多くの実用的機能に関わる、Binance経済圏の中核ともいえる存在です。だからこそ、仕組みや役割を知らずに「もらえるから使ってみる」という姿勢では、うまく活用しきれないこともあります。

この記事では、BNBの仕組みや用途、そして「無料で得られる仮想通貨」全般に潜む注意点まで、読者目線で丁寧に解説していきます。無理なく、でも誤解なく仮想通貨と関わっていくために、少しだけ深く踏み込んで学んでいきましょう。

- 第1部:はじめに — なぜBNBのことを知る必要があるのか?

- 第2部:BNBの概要と歴史 — どこから来て、どこへ向かっているのか?

- 第3部:BNBのユースケースと活用方法 — 「持ってるだけ」ではもったいない

- 第4部:技術的基盤とネットワーク構造 — 「BNBは何の上に立っているのか?」

- 第5部:トークノミクスと供給モデル — 希少性は価値を生むのか?

- 第6部:市場動向と価格推移 — BNBの値動きに、何が影響しているのか?

- 第7部:BNBの将来性と展望 — この先、どこへ向かうのか?

- 第8部:BNBの購入方法と保管手段 — 持つなら、どう始める?

- 第9部:よくある質問(FAQ) — 「ちょっと気になってた」がここで解決できるかも

- 第10部:まとめ — BNBとどう付き合っていくか

- 最後に:BNBを“持つ”ことは、ただの保有ではなく、姿勢の選択でもある

はじめに — なぜBNBのことを知る必要があるのか?

仮想通貨に少しでも触れたことがある人なら、「BNB」という名前を一度は目にしたことがあるかもしれません。とはいえ、知っているようでよくわからないというのが、正直なところではないでしょうか?「ああ、バイナンスのやつね」と言いながらも、実際にどう使われているのか、他のコインと何が違うのか、そしてそれが自分にとってどんな意味を持つのかまでは、考えたことがないかもしれません。

でも、そこには考える価値があります。なぜならBNBは、単なる“取引所のトークン”にとどまらず、仮想通貨エコシステムの奥深くに根を張っている存在だからです。

BNBを理解することは、バイナンスという取引所の仕組みを理解するだけではありません。それは、DeFi(分散型金融)、NFT(非代替性トークン)、Web3、そして仮想通貨の未来全体をどう捉えるかに直結する話でもあります。ちょっと大げさに聞こえるかもしれませんが、これは本当に生活の中でのお金の扱い方や投資の選択肢にも影響を及ぼしうる話です。

もちろん、「なんでBNBだけ、そんなに特別なの?」と感じる方もいるでしょう。正直、その疑問はもっともです。イーサリアム(ETH)やビットコイン(BTC)など、有名どころの仮想通貨と比べると、BNBはメディアでの扱いが少し地味かもしれません。しかし、それにもかかわらず、BNBの時価総額は一貫して世界トップ5に入り続けています。目立たないけれど強い──それがこのトークンの特徴でもあるのです。

では、そもそもBNBって何なのでしょう?

これは簡単に言えば、バイナンスという世界最大級の仮想通貨取引所が発行したトークンです。でも、そこで話を終えてしまうと、多くを見落とすことになります。BNBは、取引手数料の割引という「実用目的」からスタートし、その後、スマートコントラクト対応のブロックチェーン(BSC: Binance Smart Chain)上での活動を中心に、独自のエコシステムを築いていきました。今では、他のDeFiトークンと並んで、さまざまな分野に影響を与えています。

ここでちょっと立ち止まって考えてみてください。

あなたが仮想通貨に触れるとき、単なる投資先として見ていませんか?

でも、BNBのようなトークンは、実は“使う”ことでこそ本領を発揮する設計になっています。

それってどういうことかというと、BNBには以下のような場面で“実際に使う価値”があります。

- 取引手数料の割引(最大25%)

- ブロックチェーン手数料の支払い(ガス代)

- トークンセールやDeFiプロトコルへの参加

- 一部加盟店舗での決済

- NFTの購入・送受信 など

要するに、BNBは**「持つだけの資産」ではなく「使うためのツール」**でもあるわけです。

もちろん、そこにはリスクも伴います。BNBはバイナンスに強く依存する設計であるため、もしバイナンスという企業の方針が変わったり、法規制の影響を受けたりすれば、BNBの価格や利用価値が大きく変わる可能性があります。これは他の仮想通貨に比べて、少し偏ったリスク構造を持っているということでもあります。

とはいえ、だからこそ知っておきたいのです。BNBがどう機能し、どう拡張され、どんな仕組みで運用されているのか──この理解は、今後の仮想通貨との付き合い方を考える上で、ひとつの地図になります。

このガイドでは、BNBの誕生から最新のユースケース、トークノミクス、価格動向、そして今後の見通しまで、順を追って詳しく見ていきます。読み終えたときには、「BNBってなんか聞いたことある」ではなく、「BNBはこういう仕組みでこう使えるのか」と、自分の中に納得できる理解が残っているはずです。

それでは、まずはBNBの歴史とその背景から、見ていきましょう。

BNBの概要と歴史 — どこから来て、どこへ向かっているのか?

さて、ここからはBNBという仮想通貨が、どうやって生まれ、どう育ってきたのかを見ていきます。コインそのものの価値や使い方を理解するには、そもそもの“設計思想”や“歴史的な背景”を知らないと、なかなか実感が湧きません。たとえば、BNBの供給モデルや使い道の変化は、過去の出来事や方向転換の積み重ねの上にあります。

その意味でも、「いつ」「なぜ」「どうやって」BNBが登場したのか──ここを押さえることには、しっかりと意味があります。

BNBの誕生:取引所トークンとしての始まり

BNBは、2017年7月に実施された**BinanceのICO(新規コイン公開)**によって誕生しました。このタイミング、どこかで聞き覚えありませんか? そうです、まさに仮想通貨バブルの頂点に向かっていたあの頃です。多くのプロジェクトが資金調達を目的にトークンを発行していましたが、BNBにはひとつ、他と違う“実用性”がありました。

それが、**「Binanceでの取引手数料の割引に使える」**という点です。

この発想、今でこそ取引所トークンでは当たり前になっていますが、当時としてはかなり斬新でした。つまり、BNBは単なる“投資対象”としてではなく、**「日々の取引の中で使うもの」**として設計されていたわけです。

当初はERC-20トークンだった

意外かもしれませんが、BNBは最初から独自チェーンを持っていたわけではありません。イーサリアム上のERC-20トークンとしてスタートしました。つまり、誕生当初のBNBはEthereumブロックチェーン上に乗っていた、数あるトークンのひとつに過ぎなかったんです。

ただし、これは一時的な措置でした。Binanceはすでに独自チェーンへの移行を視野に入れており、実際に2019年には**Binance Chain(後のBNB Beacon Chain)**が公開され、BNBトークンはそちらに移行します。これにより、取引速度と手数料の面で大きな改善が実現されました。

では、なぜわざわざ自前のチェーンに移行したのでしょう?

それは、**「Ethereumの混雑やガス代の高さ」**という当時の課題に対して、独自の最適解を提示するためでした。しかも、この独自チェーンは後に「スマートコントラクト対応のBSC(Binance Smart Chain)」と連動し、BNBのユースケースを一気に拡張していきます。

つまり、単なる取引手数料の割引ツールから、ブロックチェーンそのものの中核資産へと進化したのです。

Build and Build:ブランドアイデンティティの変化

ちなみに、BNBという名称の意味をご存じですか?

多くの人が「Binance Coin(バイナンスコイン)」の略だと思っているかもしれません。もちろん最初はそうでした。でも、Binanceは2022年にこの略称を再定義します。それが、**「Build and Build」**です。

この再定義には、BNBが単なる“Binance内トークン”を超えて、Web3時代の構築ツールとして機能していくという意思が込められています。実際、BNB Chainという名称への変更もこの流れの一環でした。エコシステム全体が「作る人(ビルダー)」向けに再構成されているのです。

ここで立ち止まって考えてみてください。

BNBは今もBinanceのものなのか?

確かに、技術的にはBinanceが開発の中心にいますが、エコシステムは以前よりも開かれています。BNB Chain上では、誰もがスマートコントラクトを展開でき、誰もがプロジェクトを構築できます。つまり、BNBは「中央集権的な取引所トークン」から、「分散的な開発プラットフォームの資産」へとシフトしつつあるのです。

歴史を踏まえるとBNBの性格が見えてくる

このように、BNBは取引所手数料トークンから始まり、独自チェーン、スマートコントラクト、開発者向けエコシステムへと段階的に進化してきました。

その過程を見ると、ひとつのパターンが浮かび上がります。それは、**“使われる場を自分で増やしていく戦略”**です。バーンによる希少性の演出、独自チェーンによる高速取引、スマートコントラクトによる拡張性──どれも「使われること」を前提に動いている設計なのです。

ただし、それゆえの落とし穴もあります。BNBのユースケースの多くがBinanceやその周辺エコシステムに強く依存しているという事実は、見逃してはいけません。言い換えれば、エコシステムが順調ならBNBも恩恵を受けますが、何か問題が起こればBNBも一緒に巻き込まれるリスクがあるということです。

BNBのユースケースと活用方法 — 「持ってるだけ」ではもったいない

BNBの歴史や成り立ちをひととおり理解したところで、次に気になるのは、「で、実際にどう使えるのか?」という部分ですよね。コインがどんなに高機能でも、持ってるだけでは意味がない。自分の生活や投資、あるいは日々の仮想通貨のやり取りの中で**「使える場面」**があるかどうかが、やっぱり最も大事です。

では、BNBはどこでどう活きるのでしょうか?

実は思っている以上に活用の幅が広く、かつ、わりと現実的な場面でも役に立ちます。

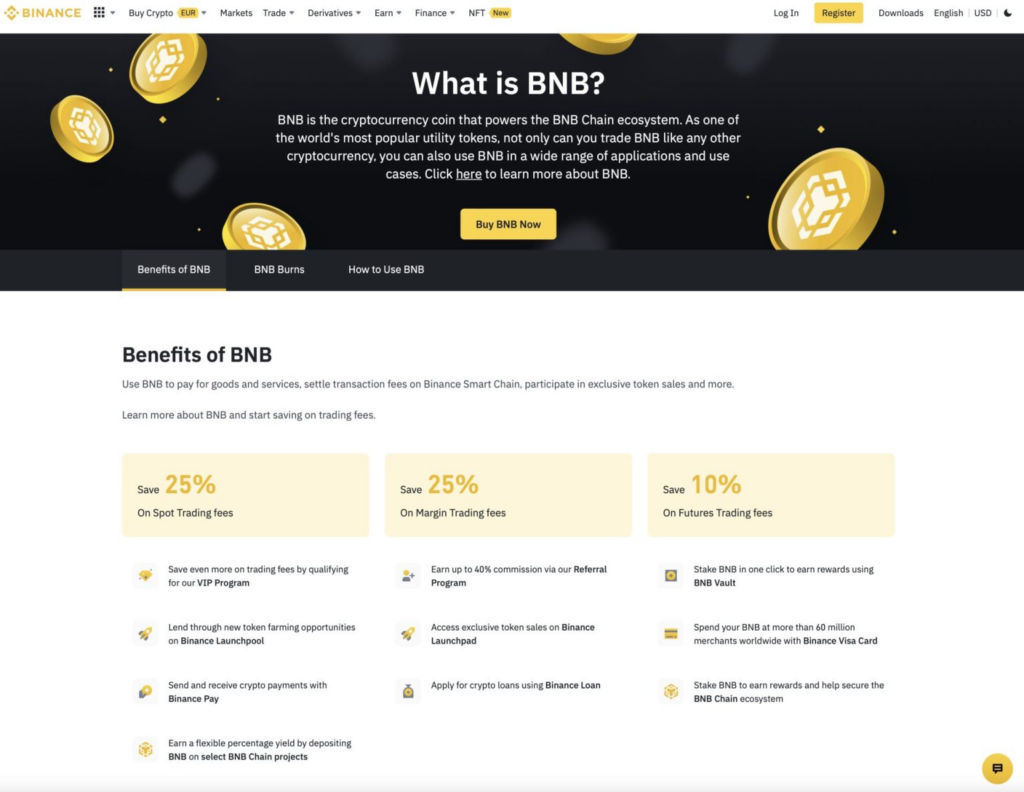

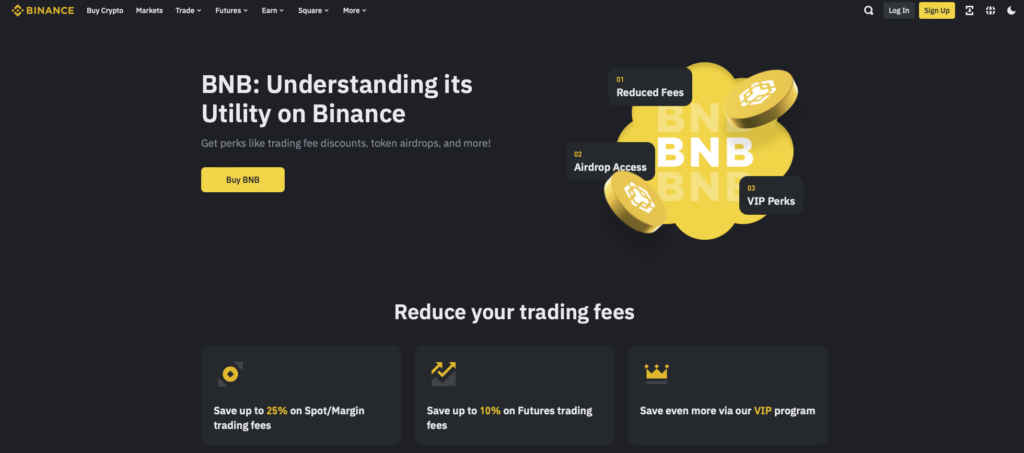

1. Binanceでの取引手数料の割引

これはおそらく最も基本的かつ有名な使い道です。

BNBの最初のユースケースとして設計されたのが、「Binance取引所での取引手数料の割引」です。BNBで手数料を支払うことで、最大25%のディスカウントが適用されます。取引を頻繁に行う人にとっては、これは無視できないコスト削減になるでしょう。

なぜこの仕組みが導入されたのか?

Binanceは、ユーザーに自社トークンを“使ってもらう”ための仕組みを初期から意識していました。BNBを買って持つだけでなく、使うことで価値が還元される──こうして、BNBは流動性を確保しつつ、日常的に循環するコインとなったわけです。

ただし注意点もあります。手数料割引の割合は固定ではなく、時間の経過とともに段階的に減少する設計です(初期は50%、現在は25%)。将来的には完全になくなる可能性もあるため、「BNBの価値=手数料割引」だけで考えていると、期待がズレるかもしれません。

2. BNB Smart Chainでのガス代支払い

次に注目したいのは、BNBがスマートコントラクトの「ガス代」として機能するという点です。これはつまり、BNB Smart Chain(旧BSC)上のあらゆる取引やアプリケーションの実行に、BNBが必要になるということ。

この仕組みが導入された背景には、Ethereumのガス代高騰とネットワークの混雑があります。Binanceはそれを補う形で独自の高速・低コストチェーンを提供し、BNBをその燃料として位置付けました。

実際、BSCは今や多数のDeFiプロトコルやゲーム、NFTマーケットを抱える巨大なエコシステムになっており、BNBはその中心的存在として機能しています。

とはいえ、ここにもひとつのリスクがあります。BSCは“Ethereumほど分散されていない”という批判を受けることがあり、ノードの構成が限られていることで中央集権的だとみなされることもあります。つまり、BNBの技術的なユースケースが増える一方で、分散性の面では課題も残されています。

3. トークンセールやDeFi参加のチケットとして

Binance LaunchpadやLaunchpoolをご存じでしょうか?

これは新しいトークンの事前販売や流動性提供プロジェクトで、BNBを使って参加する仕組みです。

たとえば、ある新興プロジェクトがLaunchpadに登場した場合、BNB保有者はそれを一定期間ロックすることで、その新トークンを優先的に割り当ててもらえます。言い換えれば、BNBは“次の波”に乗るためのチケットとして機能しているのです。

このモデルの魅力は、資産を「使って増やす」ことができる可能性があるという点です。ただし当然、すべてのプロジェクトが成功するわけではありません。中には値崩れするトークンもあるため、投資というよりは“応援”や“挑戦”の感覚で関わるのが現実的かもしれません。

4. NFT・ゲーム・リアル決済でも使われ始めている

最近では、BNBを使ってNFTを購入したり、GameFiでキャラクターを育成したりといった場面も増えています。さらに、BNBを決済手段として受け付けるオンラインショップやリアル店舗も、少しずつではありますが登場しています。

これらの動きは、「BNBを日常でも使える通貨にしよう」という意図の一環です。ただし現時点では、ETHやUSDTなどと比べてBNBの普及度は限定的であり、まだ“実験的な活用段階”にとどまっている印象も否めません。

結局のところ、BNBは「動かすことで価値が出る」タイプのコイン

ここまでの話を通して見えてきたのは、BNBというのは“動きの中で生きる”タイプの仮想通貨だということです。使う、支払う、参加する、預ける──そうしたアクションを通じて、BNBは単なる資産から“循環する存在”へと変わっていくわけです。

もちろん、その裏には依存性や変動リスク、制度変更による不確実性もつきまといます。しかし、それでもBNBは「どうせ持つなら使ってみる価値がある」数少ないコインのひとつです。

次のパートでは、BNBを支える技術的な基盤──つまり、BNB Chainのネットワーク構造やスケーラビリティについて、少し掘り下げて見ていきましょう。仕組みを知ることで、BNBの“強みと限界”がよりはっきり見えてくるはずです。

技術的基盤とネットワーク構造 — 「BNBは何の上に立っているのか?」

BNBという通貨を単なる”アプリ的な存在”ではなく、インフラとして見る視点に切り替えると、その背景には複雑で興味深い技術設計があることに気づかされます。仮想通貨を本格的に使っていこうとする人にとって、チェーンの構造を無視することはできません。

なぜなら、チェーンの性能・思想・構造こそが、コインの使い勝手を根底から決めてしまうからです。

それでは、BNBを支えるブロックチェーンはどうなっているのでしょうか?

デュアルチェーン構造:Binance ChainとBSC(BNB Smart Chain)

BNBの特徴のひとつが、このデュアルチェーン構造です。少しややこしく聞こえるかもしれませんが、実はこの仕組み、BNBが高速かつ柔軟に使われるための“裏方”として非常に合理的に機能しています。

最初に登場したのが「Binance Chain(後のBNB Beacon Chain)」です。これはとにかく速さ重視で、取引所トークンとしてのBNBをスムーズにやり取りするために最適化されていました。ブロック生成が非常に速く、手数料も安価。その代わり、スマートコントラクトのような複雑な処理はできないという制限がありました。

その後、「BNB Smart Chain(旧Binance Smart Chain)」が登場します。こちらはEthereum Virtual Machine(EVM)互換を持ち、スマートコントラクトを実行可能。つまり、NFT、DeFi、GameFiといった“Web3的”な動きを担う役割を果たしています。

ではなぜ2つに分ける必要があったのか?

それは、「スピード」と「複雑さ」の両立が難しいからです。ひとつのチェーンにすべてを詰め込もうとすると、どうしても処理速度が犠牲になります。Binanceはこれを回避するために、役割を分担する構造を選んだというわけです。

コンセンサスアルゴリズム:BFTとPoSAのハイブリッド

技術的な話をもう少しだけ深掘りすると、BNB Smart Chainでは「Proof of Staked Authority(PoSA)」という仕組みが使われています。これは、**PoS(プルーフ・オブ・ステーク)とPoA(プルーフ・オブ・オーソリティ)**の中間のような設計で、一定のBNBをステークしたバリデータがブロックを承認します。

この方式の狙いは、以下の2つ:

- 高速でスケーラブルな処理を実現すること

- バリデータをある程度制限することで、チェーンの安定性と安全性を保つこと

一見すると非常に実用的ですが、もちろん問題もあります。バリデータ数が少ないということは、ネットワークがある程度中央集権的になりやすいということでもあります。これはEthereumのような“誰でもノードになれる”構造とは対照的です。

読者として意識すべきは、この設計が何に向いていて、何に向いていないかです。速くて安定したDeFiを楽しみたい人には向いていますが、完全な分散性を信条とするユーザーからは警戒されることもあります。

ネットワーク性能とスケーラビリティ:実用面での手応え

さて、このPoSAによって、BNB Smart Chainの実力はどうなっているのでしょう?

実際、BNB Smart Chainは非常に高速です。ブロック生成時間はおおよそ3秒前後。ガス代も非常に安価で、Ethereumのように数千円単位になることはほぼありません。これは特に、少額取引やゲーム、NFTのミントなどにおいて大きな利点になります。

また、TVL(Total Value Locked:預かり資産総額)やアクティブユーザー数を見ると、BNB ChainはEthereumに次ぐ規模のDeFiプラットフォームのひとつです。多くの人が“実際に使っている”という事実こそが、BNB Chainの実力の証と言えるでしょう。

ただし、ここでも過信は禁物です。

高速である一方で、ノードの寡占、ガバナンスの集中、そしてバリデータ選出の透明性といった点では、まだ改善の余地があるという評価もあります。つまり、性能と分散性のトレードオフをどう評価するかが、BNBに関わるユーザーとしての分岐点になるのです。

技術を見ると、BNBの本質が少し見えてくる

BNBというトークンを通じて何かを構築する──これは、単に送金するよりもはるかに大きな意味を持ちます。そして、その構築を支えているのが、この高度に最適化されたネットワーク構造です。

この章で見てきたように、BNBは速さ・コスト・実用性を優先する一方で、完全な分散性や自由参加型の設計とは距離を置いています。それをどう受け止めるかは読者次第ですが、重要なのは、その前提を理解した上で選択することだと思います。

次は、BNBの価値に直結するもうひとつの重要な話──トークンの供給モデルとバーン(焼却)戦略について掘り下げていきましょう。BNBがなぜ“希少性”を打ち出すのか、そしてそれが本当に価格に影響するのか? 一緒に見ていきましょう。

トークノミクスと供給モデル — 希少性は価値を生むのか?

仮想通貨を扱うとき、つい値動きばかり気になってしまいますよね。「今いくらで、いつ上がるのか?」という問いは当然のように出てきます。でも、本当に注目すべきなのは、その裏で**どうやって価値を支えているのか?**という部分です。

特にBNBのようなユーティリティトークンの場合、「供給量」「消滅(バーン)」「流通モデル」など、価格の背景を作る構造=トークノミクスを理解しないと、値動きがただのギャンブルに見えてしまいかねません。

ここでは、BNBの供給とバーンの仕組みを丁寧に読み解いていきましょう。

総発行枚数の上限:最初に決められた2億枚という設計

まず出発点となるのは、BNBの総発行枚数は最大で2億枚という点です。これは、プロジェクト開始時から明確に定義されており、追加発行の余地はありません。

このように上限を設ける設計には、明確な意図があります。それは、「インフレを避けること」。伝統的な通貨とは異なり、仮想通貨はしばしば“供給量を制限すること”で価値を保とうとします。BNBもまさにその考え方を取り入れており、長期的に見れば、コインが希少になることで価格が支えられるという構造を意識しているのです。

とはいえ、実際には今もすべての枚数が市場に出回っているわけではなく、分割された配分(チーム保有分、ユーザー売出分など)に応じて徐々に解放されています。

四半期ごとの「バーン(焼却)」とは何か?

BNBを語る上で避けて通れないのが、**定期的に行われる「トークンバーン」**です。これは、四半期ごとにBinanceが自ら市場からBNBを回収し、それを永久に使えないようにする(=消す)という仕組みです。

なぜそんなことをするのか?

答えはシンプルで、供給量を減らすことで既存トークンの希少価値を上げるためです。まるで美術品のように「現存数が少ないほど価値が上がる」という論理を、BNBは意図的に経済設計に組み込んでいます。

このバーンには2つの方式があります:

- 従来のバーン(四半期ごとに利益に応じて行う)

- Auto-Burn(自動バーン):BNBの価格と供給量に応じて算出される数式ベースのバーン

特にAuto-Burnは、Binanceの業績に関係なく“機械的に”バーン量を決定するため、透明性と予測性が高いという特徴があります。

ただし、注意してほしいのは、バーンが常に価格上昇につながるとは限らないという点です。バーン自体が市場に織り込み済みであることも多く、価格に反映されるまでには時間がかかることもあります。

トークン配分と初期設計:誰がどれだけ持っているのか?

トークンの配分もまた、経済的な健全性を考える上で欠かせない視点です。BNBは当初、以下のような構成で配分されていました:

- 50%:ICOでの一般販売(1億枚)

- 40%:プロジェクトチーム(創業者、開発者)

- 10%:エンジェル投資家などの初期支援者

これを見ると、実は大部分がBinanceやその関係者によってコントロールされていたことがわかります。もちろん、一定期間のロックアップ(売却制限)や段階的な解放などの対策は取られていましたが、それでも市場参加者からすると、**「運営側が供給を左右できてしまう」**という不安は拭えません。

今では多くのトークンが市場に放出され、保有分布もある程度分散されてきたものの、大口の動きによって価格が大きく変動するリスクは依然として存在します。

デフレモデルがもたらすもの:価格安定?それとも期待先行?

BNBの供給モデルは、バーンによって供給量を減らし続けるというデフレ的構造を持っています。理論上はこれにより、「使えば使うほど、コインが減っていく → 残っているBNBの価値が高まる」という流れが生まれます。

ただ、ここで冷静に考えたいのは、それが**“期待通りに機能するかどうかは、常にマーケットの反応次第”**という点です。トークンバーンや供給制限があっても、それを市場が信頼し、期待していなければ価格に反映されることはありません。

また、デフレモデルは逆に、流動性が不足しやすくなるという副作用も持っています。価格が上がるとみんなが売らずにホールドしてしまい、日常の送金やサービス利用が滞るといったことも起こり得ます。

結局、供給モデルは「構造をどう読むか」の問題

ここまでの内容を踏まえると、BNBの供給構造は非常に戦略的で、かつ市場心理を強く意識した設計だと言えます。ただ、それを単純にポジティブに捉えるのは早計です。

供給が減る→価格が上がる、というロジックはあくまで理論上の話であり、それが実際のマーケットでどのように作用するかは、参加者一人ひとりの判断、行動、信頼にかかっています。

だからこそ、数字やバーンの頻度を見るだけでなく、その“意味”を考えることが重要です。

次のパートでは、そうした供給や構造の影響が実際にBNBの価格にどう表れているのか──過去の動きや今後の予想も含めて、市場の視点から詳しく追っていきます。価格の山と谷をどう読むかは、知識と観察の積み重ねです。引き続き、一緒に探っていきましょう。

市場動向と価格推移 — BNBの値動きに、何が影響しているのか?

これまでのパートで見てきたように、BNBには機能面でも経済設計の面でも、かなり工夫された仕組みが組み込まれています。ただ、現実のマーケットは理屈通りに動いてはくれません。

価格というのは、仕組み×人間心理×タイミングの掛け合わせで決まります。そして仮想通貨市場では、特に“空気”が強く影響します。ある日突然SNSで名前がバズったり、Binanceがサプライズ発表をしたり──そうした瞬間に、何もかもが一変することがあるんです。

BNBも例外ではありません。むしろその影響を、強く受けるタイプのトークンかもしれません。

“Binanceの体温”で熱くなったり冷えたりする通貨

BNBの価格は、かなりの部分がBinanceの状況と連動しています。バイナンスが好調ならBNBも買われ、不祥事が起きれば巻き込まれる。単純だけど、この構図は実際によく見られます。

たとえば、Binanceが新しいプロダクト(LaunchpoolやNFTマーケットなど)を発表すると、その利用にBNBが必要になるケースが多く、市場では「使われる→需要が増える→価格上昇」という読みが発生します。逆に、規制当局との摩擦が報道されると、「Binanceが危ない→BNBも危ないかも」という連想が働き、急落が起きることも。

このようにBNBは、テクノロジーというより“物語の一部として売買される”面が強いトークンです。価格変動を見るとき、チャートだけではなく、「いまBinanceにどんな空気が流れているか?」を感じ取ることが重要になってきます。

材料があると動く、ないと沈む:BNBの価格が“動かない時”の読み方

面白いのは、BNBが話題になっていないときほど、価格がダラダラと横ばいになりやすいことです。つまり、動きの大半はイベント・材料頼み。これはEthereumやBitcoinといった“自己完結型の基盤通貨”とは、少し違う性質です。

これは悪いことではありませんが、見落とすと痛い目を見ます。なぜなら、「何も起きていない=安定している」と考えてしまいがちだからです。でも実際は、「誰も注目していないから動かない」だけで、何かのきっかけで急騰・急落する余地をずっと含んでいます。

BNBは、“放っておいても勝手に成長する”タイプではなく、“状況に反応して形を変える”タイプのトークンだと考えた方がしっくりきます。

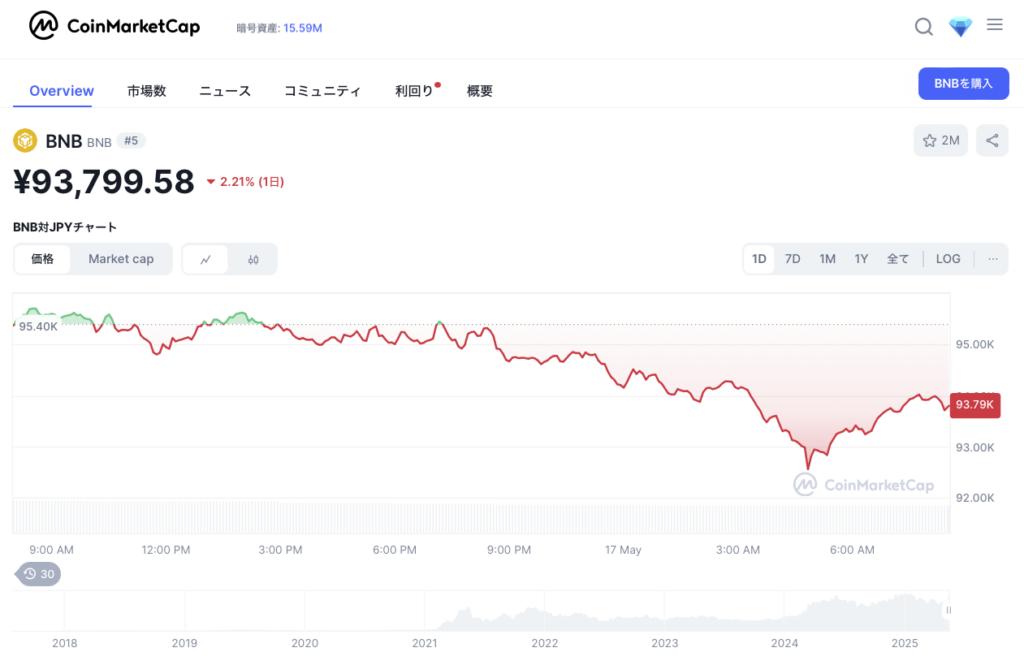

BNBの過去最高値(ATH)はどこだったのか?

とはいえ、やはり気になるのは「最高値はいつだったか?」という話です。

BNBは2021年5月、いわゆる“DeFiブーム”とBinance Smart Chainの爆発的成長のタイミングで、**1枚あたり約690ドル(USD建て)**という過去最高値を記録しました。これはそれまでの数倍にあたる急騰で、当時は「Ethereumキラー」的な評価を受けていたBSCの勢いが、そのままBNBの価値に跳ね返っていた時期でもあります。

しかしそれ以降、BSCのトラフィックがやや落ち着き、規制の動きも強まる中で、BNBの価格は調整局面に入りました。2022年〜2023年には200〜300ドル前後での推移が続き、かつてのような爆発力は一時的に影を潜めていました。

この価格推移を見ると、BNBはエコシステムの活性度と強く連動していることがよくわかります。

今後の価格予想はどう見るべきか?

正直に言うと、BNBの将来価格を正確に読むのはかなり難しいです。というのも、Binanceという企業自体が成長スピードも、規制との付き合い方も、かなり不確定な要素を多く抱えているからです。

ただし方向性としては、以下の2つが今後の価格に強く影響すると考えられます:

- Binanceが“次にどんな機能や提携を打ち出すか”

- 各国の規制当局との関係がどう変化するか

前者はプラス材料、後者はマイナス材料になりやすいですね。たとえばBNBを決済通貨として採用する大手パートナーが出てきたり、BSCにイーサリアム級のdAppが登場したりすれば、それは明確な買い材料になるでしょう。逆に、バイナンスが主要国からサービス制限を受けたり、BNBが証券認定されたりすれば、価格は大きな打撃を受ける可能性があります。

BNB価格は、投資家の「期待」と「警戒心」の綱引きで決まる

最終的にBNBの値段を動かしているのは、“このトークンがどこへ向かうのか”という集団の期待です。けれど、同時に“万が一に備えておこう”という集団の警戒心も常に隣り合わせにあります。

期待が勝てば買われ、警戒が強まれば売られる──そのバランスの中でBNBの価格は常に揺れ続けている。仕組みやバーンの話がどんなにうまくできていても、この心理の動きを読み取らない限り、本当の意味での価格理解には届かないのかもしれません。

次のパートでは、BNBの未来をどう考えるか──**技術や経済構造を踏まえた「将来性」**に焦点を移します。ここまで見てきた要素が、これからどんな方向に向かっていくのか?可能性と課題の両方を、率直に見ていきましょう。

BNBの将来性と展望 — この先、どこへ向かうのか?

ここまで見てきたように、BNBは単なる手数料割引トークンではなく、Binanceという巨大な仮想通貨エコシステムの“内なる燃料”として機能してきました。では、そのエンジンはこの先も回り続けるのでしょうか? それとも、限界が見えてくるのでしょうか?

答えは、今のところ“まだ動いているが、岐路に差しかかっている”といったところです。だからこそ、将来を考えるには希望と警戒の両方を持ち込む必要があります。

Binanceというプラットフォームの未来に左右される

率直に言ってしまえば、BNBの将来はBinanceの将来に強く依存しています。これまでBNBが発展してきたのも、Binanceが積極的に新サービスを打ち出し、その中心にBNBを据えてきたからです。

Launchpad、Smart Chain、NFT、ステーキング、Binance Pay、Binance Card──これらすべてにBNBが絡んでいる。裏を返せば、もしBinanceの成長が鈍化したり、規制の壁にぶつかって展開を縮小せざるを得なくなれば、BNBの需要も当然巻き添えになる可能性があるわけです。

プラットフォームの持続性。これがBNBの最大の支柱でもあり、最大の不安定要素でもある──この二面性を見逃してはいけません。

DeFi・Web3での立ち位置はまだ過渡期

BNB Smart Chain(BSC)は、多くのDeFiプロジェクトを抱えています。が、それでもEthereumやLayer2と比べたときの開発者人気はやや控えめです。

理由のひとつは、“中央集権っぽさ”への懸念。BSCは確かに使いやすく、安く、速いのですが、その設計ゆえに「分散性が足りないのでは?」という声もあります。完全なオープン性を信条とする開発者からすると、やや躊躇する部分があるのかもしれません。

それでも、開発コストを抑えたいスタートアップや、UXを重視するWeb3ゲーム系のプロジェクトにとっては、依然として魅力的な選択肢です。つまり、ニーズがゼロになっているわけではなく、用途が徐々に特化してきているとも言えます。

実社会での利用シーンが鍵になるかもしれない

BNBの使い道が「取引所の中」から「現実世界」へと広がっていくかどうか──これが今後数年の大きな分かれ道になるかもしれません。

すでにBinance CardやBinance Payのような、BNBを日常の支払いに使えるプロダクトが登場しています。旅行、デジタル購入、加盟店での支払いなど、限定的ながら“リアルな利用”が可能になってきているのです。

とはいえ、普及度はまだごく一部。競合のUSDTやUSDCなど、価格が安定したステーブルコインに比べると、BNBは“持ちたいけど使いづらい”というギャップがあります。

つまり、ここに未開拓の可能性と構造的なハードルが共存している。BNBがこの壁を超えるには、「なぜBNBをわざわざ使うのか?」という問いに、ユーザー自身が納得できる答えを提示できるかどうかがカギになります。

将来に期待する声もある、ただし…

市場には今でもBNBの将来性に希望を抱く声があります。特に、

- Binanceが世界的に決済網を拡大すれば、BNBは自然に流通量を増す

- DeFiやAI系プロジェクトとの連携が強化されれば、新たな需要が生まれる

- 長期的なバーン(焼却)戦略によって供給が減り続ければ、価格は上昇しやすくなる

こうした“前向きなシナリオ”は、確かに筋が通っています。ですが、それが実現するかどうかは、あくまで状況次第です。Binanceがどれだけ政治的に立ち回れるか、規制の流れを読めるか、そしてユーザーの信頼をどこまで維持できるか──これらはすべて、確定ではなく“努力にかかっている要素”です。

希望と懸念、その両方を抱えて進むべきトークン

BNBは、使われることで意味を持つ通貨です。放っておいても勝手に価値が出るような“デジタル金”ではなく、動かしてこそ意味がある実用型資産です。だからこそ、その行き先を楽観的に決めつけるのではなく、使われ方、設計、環境の変化に目を配りながら関わっていく姿勢が必要なのだと思います。

将来性があるか?

それは、「BNB自身の力」というより、「BNBがどこに使われるか」「誰がそれを選び続けるか」にかかっています。

BNBの購入方法と保管手段 — 持つなら、どう始める?

さて、ここまで読んで「ちょっとBNBを買ってみようかな」と思い始めた方もいるかもしれません。あるいは、すでに取引所に口座を持っていて、「具体的にどこで・どう買うのが一番安全で効率的なのか」が気になっている方もいるでしょう。

このパートでは、**購入から保管、そして使い方までの“入り口の設計図”**を、順を追って一緒に整理していきます。

BNBはどこで買えるのか?

まず最初に確認しておきたいのが、**BNBはどの取引所で手に入るのか?**という点です。

当然ながら、一番スムーズなのはBinance本体です。BNBはBinanceが発行しているトークンですから、流動性も高く、通貨ペアの種類も豊富。現物取引だけでなく、ステーキング、ローン、コンバートなど、BNBを使った各種サービスも充実しています。

ただし、ここでひとつ注意点があります。

日本在住ユーザーの場合、Binance本体の利用がやや複雑化しているのが現状です。日本の金融庁による規制の影響で、Binanceは2023年以降、一部サービスを日本向けに制限・分離して提供しています。代替として「Binance Japan」が登場しましたが、こちらではBNBの取り扱いが(少なくとも現時点では)限定的または非対応となっている場合があります。

つまり、日本からBNBを買う場合、選択肢は以下のいずれかになります:

- 海外版Binance(VPNや非公式アクセスを含むが、リスクあり)

- 国内取引所でBTCやUSDTを購入→海外取引所に送金してBNBに交換

- 分散型取引所(DEX)でBNBをスワップ(ある程度の知識が必要)

このあたりは、規制やサービス内容が頻繁に変わるため、「2025年時点の最新情報」を常にチェックしておくことが重要です。“どこで買うか”は、技術よりも規制に左右される時代になってきています。

買ったBNBはどこに保管するべき?

買ったはいいけど、「ずっと取引所に置きっぱなしで大丈夫かな?」と感じたことはありませんか? その感覚、すごく大事です。

BNBを含む仮想通貨は、**“持っている”=“管理責任がある”**ということでもあります。

ウォレットには大きく分けて2種類あります:

- カストディアルウォレット(取引所型)

例:Binance、Bybit、Bitbankなど

操作が簡単で、初心者でも扱いやすい。ただし、管理権限は運営会社にあり、ハッキングや倒産のリスクには注意が必要。 - 非カストディアルウォレット(自主管理型)

例:Trust Wallet、MetaMask(BSC対応)、SafePalなど

自分で秘密鍵を保有・管理。セキュリティの自由度と責任が大きい。初心者にはややハードルが高いが、真の“自己保有”はこちら。

BNBはBinance Smart Chain上の資産として動くことが多いため、BSCに対応したウォレットを選ぶことが必須です。Trust WalletやMetaMaskにBSCネットワークを追加するのが、今もよく使われる方法です。

ステーキング、利回り運用もできるけれど…

BNBを「ただ持っているだけではもったいない」と考える人も多く、実際、ステーキングやローン提供によって利回りを得る方法も用意されています。Binanceの公式サイトでも、Flexible StakingやBNB Vaultといったプロダクトが展開されています。

ただ、ここでひとつ気をつけたいのが、元本保証がないということ。価格変動リスクはもちろんのこと、ステーキング中にトークンがロックされ、即時に引き出せない期間がある場合もあります。

つまり、利回りを求める前に、**「必要になったときにBNBを動かせる状態か?」**という視点も持っておくべきです。預けたまま忘れていたら、急落に対応できず損失を抱える──なんてことも、実際に起こりうる話です。

初心者がやりがちな“BNBの失敗あるある”

最後に少し、BNBを扱う際にありがちな“つまずきポイント”を挙げておきます。箇条書きにはしませんが、流れの中で自然に読んでみてください。

まず、ネットワークの違いを見落とすというミス。BNBは「BNB Beacon Chain(旧Binance Chain)」と「BNB Smart Chain(BSC)」の両方で動くため、送金やウォレット接続のときにネットワーク選択を間違えると、資産が行方不明になったように見えるケースがあります(復元は可能でも、かなり面倒です)。

また、取引所からウォレットに送るときのタグやメモの入力漏れもありがちなミス。BNBを送る際に宛先だけでなくメモが必要なことがあり、これを忘れると着金しないことがあります。

もうひとつは、「BNBなら何にでも使える」と思ってしまうこと。実際には、対応チェーンが限られていたり、BNBで支払えるサービスはまだ限られていたりします。持つことと使えることは、まだ完全には一致していないのが現状です。

よくある質問(FAQ) — 「ちょっと気になってた」がここで解決できるかも

ここまで読んでくださった方なら、かなりBNBのことが見えてきたと思います。でも、知識が深まるほど「あれってどうなんだろう?」「あの話、もっと詳しく知りたいな」と感じる瞬間が増えるのではないでしょうか。

このパートでは、読者からよく聞かれる実際的な疑問をいくつか取り上げて、ざっくばらんに、でも丁寧に答えていきます。

BNBって日本では合法なの?持っていて問題ない?

BNBそのものを“持つこと”や“取引すること”が日本で違法になるわけではありません。ただし、Binanceというプラットフォームの日本国内での取り扱いには法的制限がかかっており、サービス提供元によってはBNBの取り扱いがない場合もあります。

つまり、BNBはグレーではなく“合法”だが、取引経路が制限されることがあるというのが正確なところです。国内で購入できる取引所が少ないため、現状では海外取引所かDEXを経由する必要があり、そのぶんリスクと自己責任の範囲が広がります。

トークンバーンって、実際にどれくらい価格に影響するの?

感覚的には、「中長期で効いてくる可能性はあるが、即効性は薄い」というのが現実です。

四半期ごとのバーンは市場にとって既知のイベントであるため、価格にはすでに織り込まれていることが多いです。ただし、Auto-Burnによる総供給量の減少はじわじわと効いてくるため、一定の保有期間を前提とした“希少性プレミアム”を期待するのであれば、影響は無視できません。

短期トレード向けというより、BNBのバーンは“ゆるやかに価値を支える構造”として理解するのが妥当です。

BNBはイーサリアムの代わりになる?

技術的に見ると、BNB Smart Chain(BSC)はEthereumと互換性があり、ガス代も安く処理速度も速いため、「使いやすさ」という面では上回ることもあります。

しかし、「代わりになるか?」という問いには慎重に答えるべきです。Ethereumには強固な開発者コミュニティ、ガバナンスの分散性、長年の実績があります。BSCはそこまでの“信頼の蓄積”をまだ持っていません。

だからこそ、BNBは「特定のユースケースでEthereumの代替になりうるが、全体を置き換える存在ではない」と捉えるのが現実的です。

ステーキングって安全?やったほうがいい?

正直なところ、100%安全なステーキングは存在しません。どんな形式であれ、資産をロックすることにはリスクがつきものです。取引所の倒産リスク、ネットワーク障害、価格変動──こうした要素が複雑に絡みます。

とはいえ、Binance上でのステーキングはユーザーインターフェースが分かりやすく、比較的ハードルは低めです。“すぐに必要ない資産を、寝かせておくよりは運用したい”という場合には有効な選択肢です。ただし、必ず引き出し条件とロック期間を事前に確認しましょう。

BNBを送金するときにネットワークを間違えたらどうなる?

これはかなりよくあるミスで、なおかつ非常に厄介です。

BNBを送る際、BNB Beacon ChainとBNB Smart Chainがあり、間違ったネットワークを選ぶと、相手先に届かないどころか、自分でもアクセスできなくなることがあります(ウォレットがそのチェーンに対応していない場合など)。

この場合、多くのケースでは秘密鍵さえあれば資産の復元は可能ですが、慣れていない人にとってはパニックになるかもしれません。送金前にはネットワークと宛先が**「同じチェーン上で整合しているか」**を、何度でも確認するのが鉄則です。

BNBは長期的に見て“投資向き”なの?

これは読者自身の投資スタイルやリスク許容度によりますが、「使われることで価値が出るトークン」に投資したい人にとっては、面白い存在です。

ただ、先ほどまでに見てきたように、BNBはBinanceに大きく依存する構造を持ちます。取引所リスクや規制対応の影響を受けやすい点をどう見るか。それを“成長性の裏返し”と捉えるか、“不安定な基盤”とみなすかで判断は変わります。

短期的なトレード対象というよりは、Binanceの未来にある程度賭けてみる──そんな発想ができる人には相性が良いかもしれません。

知識を得ることでリスクを管理し、自分に合ったスタイルで付き合う。BNBに限らず、仮想通貨と向き合ううえで必要な姿勢かもしれませんね。

次の最終パートでは、ここまでの流れを一度整理しつつ、BNBと向き合ううえでの“等身大のまとめ”をお届けします。正解ではなく、判断のための視点を持ち帰っていただけたらと思います。

まとめ — BNBとどう付き合っていくか

BNBについてここまで読み進めてきたあなたには、もう“ただの取引所トークン”という印象は残っていないはずです。取引所での割引に使えるとか、バーンで希少性が上がるといった表面的な特徴よりも、**「BNBとは何を目指している存在か」**という問いの方が気になってきているのではないでしょうか。

そしてその問いには、明確な一行の答えはありません。

誰にとって、何のために意味があるのか?

BNBは、Binanceの中で使われるユーティリティトークンとして始まりましたが、今ではその枠を超えて、DeFi、GameFi、NFT、決済、Web3開発の資産としても流通しています。つまり、「BNBを持つ意味」は人によって、状況によって、目的によって変わるということです。

- 毎日Binanceで取引する人にとっては、手数料割引が最大のメリットになるかもしれません。

- スマートコントラクトでdAppを動かす人にとっては、BSCのガス代としてのBNBが実質的な燃料です。

- トークンバーンや供給制限に期待して“長期保有したい人”にとっては、希少性という側面が重要になるでしょう。

でもそのどれもが、「自分にとって、なぜBNBを持つ必要があるのか?」という問いをクリアにできなければ、結局は使い道のないコインになってしまいます。

自由度は高い、だからこそ“考えずに使う”のは危険

BNBは、比較的使い道が多く、利便性も高いコインです。Binance本体のサービスと深くつながっているため、仮想通貨を一歩踏み込んで使ってみたいと思っている人には、手応えがあるはずです。

ただしその一方で、**BNBの根本は「中央集権的な取引所に支えられている」**という事実も変わりません。バーンはBinanceが仕組んだものですし、BSCの設計も“オープンではあるが完全に分散ではない”構造です。

つまり、BNBは開放性と依存性が入り混じった存在。そこに納得できるかどうかが、付き合い方の分かれ道になります。

長く付き合うなら、変化を前提に考えること

BNBを理解するとは、静的なスペックを記憶することではありません。むしろ重要なのは、その都度変わる規制、経済状況、開発者動向、市場心理に対して「今、BNBはどう位置づけられているのか?」を見直し続ける視点です。

価格は上下するし、利用可能なサービスも日々変化します。ネットワークの仕様もウォレット対応状況も、1年後には違っているかもしれません。

でも、変化が前提だからこそ、その中でどこに自分の判断軸を置くかが問われてくるわけです。

最後に:BNBを“持つ”ことは、ただの保有ではなく、姿勢の選択でもある

BNBを買う。BNBを使う。BNBを学ぶ。

そのどれもが、単にトークンを保有するという行為を超えて、「このエコシステムにどこまで関わるか」という意思の表明になっていると思います。

そしてそれは、誇るべき選択であると同時に、よく考えるべき選択でもあります。

仮想通貨に“絶対の正解”はありません。ですが、“考えた末に自分で選んだプロジェクト”には、たとえ価格が動いても意味が残ります。

BNBがそのひとつになりうるか?

その判断のヒントが、このガイドに詰まっていたなら嬉しく思います。

Post Comment