なぜ下がる?イーサリアム価格の今

こんにちは、中村健司です。

2025年に入ってからのイーサリアム(ETH)の値動きに、不安や疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。「なぜ下がっているのか」「また戻るのか」──そうした問いは、単なる価格の上下ではなく、その背景にある市場構造、資金の流れ、そして心理的要因といった複雑な要素を読み解いていくことで、初めて答えに近づいていきます。

この記事では、ETHの下落がどこから来ているのかを、相場データ、オンチェーン指標、ビットコインとの相関、そしてDeFi資金の動きなど多角的に分析しながら、冷静に整理していきます。

「ただの調整」と片付けるのではなく、「本質的に何が変わったのか?」という視点で考えることが、これからの判断の土台になるはずです。ぜひ、思考の手がかりとして読み進めてみてください。

フォアワード(Foreword)

イーサリアム(ETH)の価格が2025年春にかけて軟調に推移していることに、不安や疑問を感じている方は少なくありません。「なぜこんなに下がっているのか?」「アップグレードが成功したはずなのに?」という声も多く聞かれます。本記事では、単なる価格チャートの解説ではなく、テクノロジーの進化、世界経済の変化、そして市場心理の三層構造から、イーサリアムの下落の背景を解き明かします。

専門的な情報にアクセスしにくい読者にもわかりやすく、かつ今後の投資判断に活かせるよう、最新の事例、競合比較、シナリオ分析、そして未来の展望までを丁寧に解説します。この記事を読み終えた頃には、あなたは「なぜイーサリアムは下がっているのか?」という問いに、自分の言葉で答えられるようになっているはずです。

第1部:2025年春のイーサリアム市場総覧

イーサリアムは今、どこに立っているのでしょうか?

価格が下がっているのは確か。でも、その「下がり方」や「その裏にある理由」までは、意外と多くの人がちゃんと見ていません。ただ「なんとなく下がっている」「市場全体が冷えているから」…そんな風に片付けてしまうと、大事な変化を見逃してしまうかもしれません。

ここではまず、2025年春のイーサリアムの全体像を整理します。価格の推移、ビットコインや他チェーンとの関係、そして市場の内部構造がどう変わっているのか――そこに目を向けることで、「ただの下落」ではない背景が見えてくるはずです。

年初からの価格推移──何が起きたのか?

では、実際にイーサリアムの価格はどう動いてきたのでしょうか?

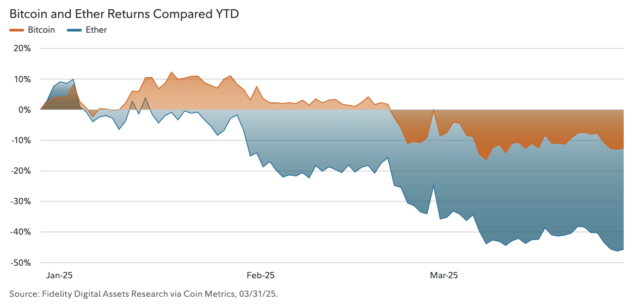

2025年1月時点でETHはおよそ2,300ドル前後で推移しており、12月末の2,400〜2,500ドル台からやや弱含みで新年を迎えました。その後、2月に入ってやや盛り返す場面があったものの、3月〜4月にかけては再び売りが優勢となり、2,000ドルを割る日も出てきています。

「これは単なる調整なのか?それとも本格的な下落トレンドに入ったのか?」と問われれば、答えはやや複雑です。なぜなら、価格だけを見ても判断できない“質的な変化”が、ここにはいくつも含まれているからです。

たとえば、今回の下落は「BTCに対してのETHの弱さ」が際立っていた点が特徴です。単にドル建てで下がったのではなく、「ETH/BTC比率」が大きく崩れた――つまり、相対的にもイーサリアムが評価されにくくなっているという現象が見られました。

ETH/BTC比率の下落──注目すべきシグナル

ETH/BTCとは、イーサリアムの価格をビットコインで割った比率のことです。これが下がるということは、「ビットコインよりもETHの方が弱い」ということを意味します。2021〜2022年あたりには、この比率が0.08近くまで上がり、「ETH Flippening(イーサがBTCを時価総額で逆転する)」なんて夢も語られていました。

ところが2025年春現在、この比率は0.05を割り込む水準まで後退しています。つまり、市場の中で「ETHよりBTCを持っていた方が安心だ」と考える投資家が明確に増えているということです。

「なぜ今、ETHの評価がここまで落ちているのか?」

この問いの背景には、単なるチャートだけでは語りきれない、より広い構造的な変化が潜んでいます。

資金の流れはどこへ?──ソラナ、ミームコイン、USDTへの回帰

オンチェーンの動きや、各チェーンのTVL(Total Value Locked=ロックされた資産総額)を見ると、興味深い傾向が見えてきます。ETHから資金が抜けたあとは、どこに流れているのでしょうか?

1つは**ソラナ(Solana)**です。2024年後半からの「ミームコインバブル」が牽引する形で、Solanaは「速くて安くて面白い」チェーンとして再び注目を浴びています。実際、Solana上のDEX取引高やNFTアクティビティは急増し、TVLも年初来で+80%を超えるペースで拡大しています。

もう1つは、ステーブルコイン回帰です。ETHから利確された資金の一部は、USDTやUSDCといったステーブルコインに移され、「様子見」に入っている様子も見て取れます。これは「ETHに期待しない」というより、「今は動きたくない」「確信が持てるまで保留したい」というセンチメントの表れです。

そして、忘れてはいけないのがオンチェーンギャンブル系トレンドです。ミームコイン、ローンチパッド、ガチャ型取引──そうした動きに資金が吸われることで、ETHの“重さ”が際立ってきているのです。

このように、表面的な価格推移の裏には、ビットコインとの相対評価の変化、資金の流れの偏り、そして投資家の選好のシフトが絡み合っています。次のパートでは、それらの動きを技術面から再検証していきます。Pectraアップグレードやステーキング制度の変化は、果たして価格下落の防波堤になったのか――それとも、期待外れの要因だったのか?その点に深く切り込んでいきましょう。

第2部:技術的要因──アップグレードが価格を押し上げなかった理由

「技術が進化すれば価格も上がる」――本当にそうでしょうか?

確かに、ブロックチェーンの世界では新しいアップグレードやプロトコルの導入が、しばしば価格の上昇要因と捉えられてきました。けれど、2025年春のイーサリアムを見ていると、そう単純にはいかない現実が見えてきます。

ちょうど3月、イーサリアムでは「Pectra(ペクトラ)」という大型アップグレードが進行中です。これはステーキングの制限緩和やVerkleトライの導入を含む、ネットワークの根本的な効率性向上を目指す技術的改良です。にもかかわらず、市場はまるでそのニュースに反応していないかのように、ETHの価格は鈍いまま――なぜそんなことが起きるのでしょう?

そもそもPectraって何?なぜ期待されていたの?

Pectraとは、イーサリアムが2025年中に実装予定のハードフォークで、複数の重要な改良を含んでいます。中でも注目されているのは以下の2点です。

- ステーキング引き出しの制限緩和:これまで32ETHずつしかバリデーターとしてステーキングできなかった仕様が変更され、より細かい単位でのステーキングや一括操作が可能になります。

- Verkleトライ(Verkle Tree)の導入:これはネットワーク全体のデータ効率を高めるもので、ノードの同期速度を劇的に向上させる効果が期待されています。

特にVerkleトライは、将来の「ステートレス・クライアント」(=軽量ノード)への布石としても重要視されています。では、なぜこのような技術的進化が、価格を持ち上げるどころか無反応のまま放置されているのでしょう?

技術は進んでも、投資家は動かない──このギャップはなぜ生まれた?

考えてみてください。あなたがETHを保有しているとします。そこへ「Verkleトライが来ます!ノードのパフォーマンスが上がります!」というニュースが飛び込んできたとして、果たして「よし、もっと買おう!」という気持ちになりますか?

ほとんどの投資家にとって、それは“価格に直結しない内部改良”でしかないのです。実際、Verkleトライは開発者やインフラ運用者には極めて重要ですが、エンドユーザーが実感できる変化はほとんどありません。

つまり、技術のすごさと価格の反応には、解離がある。これがPectraが抱える、構造的な難点です。

同じことは、ステーキング制度の改善にも言えます。確かに、少額からステーキングできるようになれば、参加者は増えるかもしれません。けれど、「だから価格が上がる」という方程式は、今の市場には通用しないのです。

“期待先行型バブル”からの脱却──ETHは成熟市場へ

過去、イーサリアムは「次のアップグレードで何かが変わる」という期待感によって支えられてきました。The Merge、Shanghai、Cancun…そのたびに「ETHは強くなるぞ!」という熱が生まれていたのです。

でも、今はどうでしょうか?

Pectraのようなアップグレードが来ても、「ああ、また何か技術的に改善されるんだな」といった程度の反応にとどまり、市場は熱狂しなくなっています。これはネガティブなことのようでいて、実はイーサリアムが“成熟市場”に入りつつあるということを意味しています。

たとえば、AppleがiOSをアップデートしても、株価が毎回跳ね上がるわけではないですよね?それと同じで、イーサリアムも今や「確実に使われている基盤」として見られるようになってきた。それは同時に、「ワクワク感によるボラティリティ」が減ってきているということでもあります。

レイヤー2の影──地味な本体、派手な周辺

もうひとつ見逃せないのが、レイヤー2の急成長がL1本体の存在感を薄めているという点です。Arbitrum、Optimism、Base、そして最近ではZK-rollup系(Scroll、Linea、Starknetなど)まで、ETHベースのL2が次々に注目を集めています。

ETHを“使っているつもり”でも、実際のトランザクションはArbitrumで動いている──そんなケースが増えれば、L1の手数料収入も存在感も薄くなります。つまり、ETHは必要だが目立たない存在になりつつあるわけです。

これは、L2の成功と引き換えに、ETHという資産への直接的な需要がやや希薄になっていることを意味します。これは逆に言えば、「ETHにとってL2の拡大が必ずしも価格上昇にはつながらない」という、意外な落とし穴でもあるのです。

では、ここまでの話をまとめてみましょう。

Pectraは技術的には非常に重要な一手であり、イーサリアムネットワークの持続性を支えるインフラの強化でもあります。しかしその価値は、すぐに価格に跳ね返るものではなく、むしろ「成熟したチェーンだからこそ、静かに積み上げられるべきもの」として受け取られているのです。

次のパートでは、そうした“価格に響かない地味な成長”とは対照的に、マクロ経済という荒波がどうイーサリアムに打ち寄せているのかを見ていきます。米国の金利、インフレ、そして仮想通貨への規制や地政学的緊張――これらがETHの価格形成にどう影響しているのか?

一緒に見ていきましょう。

第3部:マクロ要因──金融政策と地政学が与える圧力

ここまで読んで、もしかするとこう思ったかもしれません。

「技術は順調に進んでいるのに、なぜこれほど価格が弱いのか?」

あるいは、「ETHだけでなく、ビットコインもアルトもみんなパッとしないのは、もっと大きな何かがあるんじゃないか?」

そう、まさにその通りです。

仮想通貨の価格は、もはや仮想通貨だけの問題ではありません。2025年の春――世界はインフレ、金利、ドルの流れ、戦争、選挙、不況のリスク…あらゆる不安定要因に揺れています。そしてこれらのすべてが、知らず知らずのうちに、ETHの価格にも影響を及ぼしているのです。

金利の影響──「ステーキング利回り」では足りない世界へ

まず押さえておきたいのは、金利とETHステーキングの関係です。

あなたがETHをステーキングして5%のAPR(年利)を得ているとします。2021年だったら、これは魅力的でした。銀行預金が0.1%なら、5%は「夢のような利回り」に見えたからです。

でも今は違います。2025年現在、米国の政策金利は**5.25〜5.5%**の高水準をキープしています。つまり、ETHを持ってステーキングしても、「ドル建て国債と同程度」なのです。

これ、かなり重要な話です。

仮想通貨は「リスク資産」です。値動きが大きく、規制の不確実性もあり、ハッキングやプロトコルのバグといったリスクも付きまといます。なのに「安全資産と同じ利回り」しかないとしたら、果たしてETHを積極的に持つ理由があるでしょうか?

機関投資家や大口トレーダーがETHから資金を引き上げるのは、こうしたリスクとリターンのバランスが見合わなくなったからです。

ドルの強さ──仮想通貨に流れないカネ

もうひとつ見逃せないのが、ドル高トレンドの継続です。

2024年末から2025年にかけて、米ドルは円・ユーロ・新興国通貨に対して再び強くなっており、DXY(ドル指数)は105〜107あたりを維持しています。こうなると、リスク資産全般への資金流入が鈍ります。

「円安なら日本から仮想通貨市場に資金が入るんじゃない?」と思うかもしれませんが、実際には逆です。

円が安くなればなるほど、日本円をドル建てのビットコインやETHに変えるコストが増し、心理的な障壁となります。そして米ドルの金利が高いままだと、機関投資家はあえてETHに入る必要がなくなります。

さらに言えば、ステーブルコイン(USDT/USDC)にさえ入らない状況が生まれます。投資家は「一度ドルに戻して、しばらく現金で持っておこう」と判断するようになるのです。これが仮想通貨全体の流動性を鈍らせ、市場のボラティリティを押し下げる要因になります。

地政学と規制──「不安定さの不安定さ」が価格を冷やす

そして、2025年春の世界情勢を考える上で避けて通れないのが、地政学的リスクと規制の不透明さです。

たとえば、中東では再び戦火が拡大しており、米国とイランの関係悪化が懸念されています。ヨーロッパではウクライナ情勢の長期化に加え、ロシアと西側の緊張が高止まりしたまま。こうしたニュースが出るたびに、投資家のリスク許容度は下がります。

加えて、米国では2024年の選挙を経て、暗号資産に対する政策が変化しつつあります。SECやCFTCがそれぞれ異なるスタンスを取り、イーサリアムを「証券」とみなすか否かが再燃中です。これにより、ETF承認の見通しが揺らぎ、「今は買わないでおこう」という空気が支配的になります。

では、こうしたリスクを「だからダメだ」と切り捨てるべきなのでしょうか?

答えはノーです。

むしろ、今こそ見極めが重要な時期。マクロの逆風を受けているからこそ、「どの資産が強さを保ち、どこに資金が戻ってくるのか?」を考えるチャンスでもあるのです。

ここまで見てきたように、イーサリアムの価格が上がらないのは、技術が悪いからでも、プロジェクトが失敗しているからでもありません。世界経済そのものが“リスク資産に優しくない”フェーズにあるからです。

とはいえ、その中でも「生き残る資産」「耐えるプロジェクト」には共通点があります。次のパートでは、ETHに対する投資家心理がどう変化しているのか、そして「期待感なき市場」で何が評価されているのかを深掘りしていきます。

引き続き一緒に見ていきましょう。

第4部:投資家心理と市場センチメント

「技術も進んでる。マクロの影響も理解できる。じゃあ、結局、投資家はどう感じてるの?」

価格は感情で動く――そんな言い方を聞いたことがあるかもしれません。実際、どれだけ技術が優れていても、どれだけ外部環境が整っていても、「買おう」と思う人が増えなければ価格は上がりません。つまり、投資家心理は市場を支える“見えない土台”のようなものなのです。

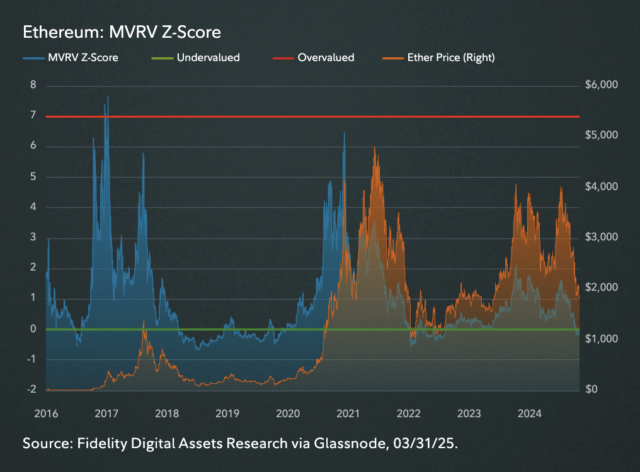

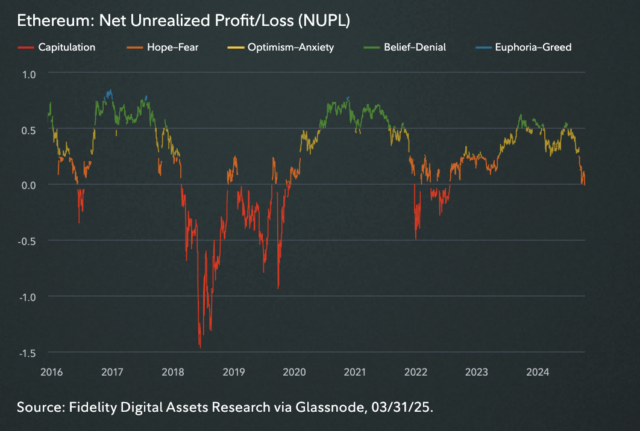

では2025年春、イーサリアムに対する投資家の感情はどう変わってきているのでしょうか?

ETH離れ?──数字に表れる“熱狂の冷却”

まず注目すべきなのが、ETH/BTC比率の下落です。これについては前のパートでも少し触れましたが、今改めて心理面から見てみましょう。

この比率が下がるということは、「ETHを持ち続けるよりBTCのほうがいい」と感じている人が増えているということです。それも一部ではなく、全体として。その背景には「ETHは変わらない、でも他のものがもっと面白い」と感じる空気があります。

「面白い」とは何か?

たとえばSolanaで沸き起こったミームコインブームです。2025年初頭、Solana上で新たな犬系・カエル系トークンが次々とローンチされ、100倍・1,000倍を夢見るトレーダーたちが殺到しました。結果、短期的には資金がごっそりETHから抜け、SOLやその関連銘柄に向かっていきました。

これを単なる一時的な流行として片づけてしまうと、大事な本質を見落とします。

問題は、ETHに対して“飽き”が出ているという点です。

長期的に見ればETHの方が信頼性も実用性もある。でも、「今この瞬間を楽しみたい」「刺激がほしい」というトレーダー層にとっては、ETHは重たくて、動きが遅くて、退屈に見えるのです。

検索されない通貨──関心の薄れが数字に現れる

こうした“熱の低下”は、GoogleトレンドやSNSアクティビティにもはっきり表れています。

たとえば、「Ethereum」や「ETH」という検索ワードのトレンドスコアは、2021〜2022年のピーク時と比べると半分以下。特定のアップグレードやハッキング事件がない限り、話題にすらなりません。

これはつまり、「ETHが安くても、買いたくなるような物語がない」ということです。

価格が下がったとき、「これは買い時だ!」と直感的に思えるのは、その資産に対して何らかの未来像を抱いているからです。でもETHには今、そうした明確な未来像が薄れている。もしくは、かつての未来像が“実現しすぎて普通になった”とも言えます。

クジラの動き──静かに去る、静かに戻る

では、大口投資家、いわゆる「クジラ」はどう動いているのでしょうか?

オンチェーンデータを見ていくと、興味深い事実が浮かび上がってきます。2024年末から2025年春にかけて、100ETH以上を保有するアドレスの数はじわじわと減少傾向にあります。つまり、ETHをがっつり握っていた大口の一部が、ポジションを減らしているのです。

ただし、これは一斉売却のようなパニックではありません。あくまで“静かな移動”です。売り急ぎではなく、「他のチャンスがあるうちはそっちに資金を回しておこう」という、消極的離脱です。

逆に言えば、このクラスの投資家は、「戻れる場所」としてのETHをまだ捨てていません。市場が落ち着き、確信が戻れば、また静かにETHを積み増していく――そんな兆しも同時に見えているのです。

投資家の“期待感”はどこへ行ったのか?

最も象徴的なのは、「ETHが次に何をしてくれるのか」に対する期待感の低下です。

過去のETHには、何かがありました。

The Mergeが来る。EIP-1559でバーンされる。DeFiが爆発的に成長する。NFTが盛り上がる――そうした“次の何か”が常にあり、「持っていれば報われる」という信仰に近い期待がありました。

でも2025年の今、ETHはどうでしょうか?

「もうやることは全部やった」そんな空気すら漂っている。あとは淡々とインフラを整備して、L2を育てて、社会実装を広げていくだけ。それは価値あるプロセスですが、短期の価格を動かす力にはなりにくいのです。

つまり、今のETHを取り巻く空気は、「嫌いになったわけじゃないけど、惚れ直す理由も見当たらない」――そんな、微妙な距離感です。

では、そうした心理の下で、ETHはこのまま忘れられていくのでしょうか?

それとも、あらためて評価される瞬間がやってくるのでしょうか?

次のパートでは、この疑問に答えるために、ETHが他の競合チェーンとどう戦っているのかを分析します。Solana、Sui、Polygonといった“次世代L1”との競争の構図に迫っていきます。そこにこそ、ETHの“再評価”につながるヒントが隠れているかもしれません。

第5部:競合とのポジショニング──ETHはもはや遅いのか?

イーサリアムの話をすると、必ず出てくる質問があります。

「Solanaの方が速くない?」

「Polygonの方が手数料安いよね?」

「じゃあETHじゃなくて、そっちでよくない?」

こうした声は今に始まったことではありませんが、2025年の今、それが“本気の選択肢”として語られる場面が増えています。つまり、Ethereumが他のチェーンより「明確に優れている」と言い切れる時代ではなくなりつつあるのです。

では実際、今の競合たちはどう動いているのでしょうか? そしてイーサリアムはその中でどう立っているのでしょうか?

Solana──「速くて安くて楽しい」チェーンの逆襲

2021年にも話題になったSolanaは、2024年〜2025年にかけて完全に第2の黄金期を迎えています。

理由の一つは、圧倒的な速度とコストです。Solanaはブロックタイムが400ミリ秒未満で、実行コストも0.001ドル程度。ETHのL1が1ドル、L2でも0.1ドル近くするのと比べると、雲泥の差です。

しかもSolanaはただ「安い・速い」だけではありません。エンタメ性に富んでいます。2025年に入ってからも、新しいミームコインやオンチェーンゲーム、さらには物理商品と連動したNFTまでが次々とリリースされ、若年層を中心に新規ユーザーを獲得しています。

ここで注目したいのは、「技術的に優れているかどうか」ではなく、“楽しいかどうか”が選ばれる基準になっているという点です。これはイーサリアムが伝統的にあまり得意としてこなかった領域です。

SuiとAptos──“モバイルネイティブ”を打ち出す新興勢力

そしてもう一つ、2025年に入って存在感を強めているのが、Move系チェーンです。

代表格のSuiは、元MetaのDiemチームによって開発されたチェーンで、スマートコントラクトの安全性と高速性を兼ね備えています。Aptosも同系統で、どちらも**「モバイルに最適化されたブロックチェーン」**として、アジア圏を中心にじわじわと広がりを見せています。

特にSuiは、“仮想通貨を意識せずに使える”体験に力を入れており、Wallet-as-a-Serviceやアカウント抽象化の導入によって、従来のユーザーインターフェースの壁を取り払おうとしています。

これはつまり、「ウォレットの使い方がわからない人でも使えるブロックチェーン」を目指しているということです。

ETHが“開発者向けのプロ仕様”だとすれば、SuiやAptosは“スマホネイティブな一般向け”。立ち位置がまったく違います。

Polygon──ETHに最も近くて、最も柔軟な存在

一方、イーサリアムと直接的な関係が深いのがPolygon(旧Matic)です。Polygonは、もともとETHのスケーリングソリューションとして生まれましたが、今では独自のL2プラットフォームの集合体という形で、非常にユニークな立場を築いています。

Polygon zkEVM、Polygon CDK(開発キット)、Polygon IDなど、ETHとの互換性を最大限に保ちながら、企業との提携やB2Bユースに強いというのが大きな特徴です。実際、2024年末からVisaやMastercardといった大手決済企業とのPoCが進んでおり、実用化フェーズに最も近いチェーンの一つとも言われています。

つまり、Polygonは「ETHじゃない」けど「ETHの外縁部」であり、ETHの価値を“拡張”しているとも言えます。このポジションは非常に強く、ETH単体よりも柔軟に動けるのが魅力です。

じゃあ、ETHは遅れているのか?

ここであらためて問いましょう。

「これだけ競合が元気なら、もうETHは遅れてるんじゃないか?」

その答えは、“No”でもあり、“Yes”でもある、というのが正直なところです。

ETHは今でもDeFiやNFTの圧倒的な基盤です。Uniswap、Aave、MakerDAO、OpenSea…どれもETHベースで生まれ、いまだに最も多くの流動性と資産を保持しています。

しかしその反面、UXの進化、モバイル対応、新興国での展開、ゲーム性――そうした**“技術以外の価値”においては、他のチェーンに後れを取っている**のも事実です。

だからこそETHは今、「何を目指すのか」を再定義すべきタイミングに来ているのかもしれません。

すべての用途を支配する“万能チェーン”ではなく、信頼性・中立性・規模の大きさを武器に、他のチェーンを“包摂する軸”になっていく。そうしたポジショニングが、これからのイーサリアムに求められる役割かもしれません。

さて、ここまでで「競合が元気なのはなぜか?」「ETHはどこが勝っていて、どこが劣っているのか?」を見てきました。

でも、「遅い・重い・地味」なETHに、果たしてまだ希望はあるのでしょうか?

次のパートでは、そうした疑問に答えるために、**イーサリアムが依然として持つ“強さの源泉”**を見ていきます。使われ続ける理由、支え続ける開発者、分散性の本質――競合がいくら派手でも奪えない、“土台としての価値”に注目していきましょう。

第6部:イーサリアムの強みと本質的価値

ここまで読んで、あなたは少し迷っているかもしれません。

「やっぱりイーサリアムは古いのかもしれない」

「もう主役の時代は終わったんじゃないか」

「SolanaやSuiの方が面白いし、速いし、安いし…」

でも、もし本当にそうなら、なぜ2025年になってもDeFiプロトコルのトップ10のうち、ほとんどがまだイーサリアムベースなのか?

なぜ今もなお、ETHはスマートコントラクト・プラットフォームとしての代名詞であり続けているのか?

そこには、“目立たないけど消えない価値”がいくつも隠れているのです。

使われている現実──DeFiとTVLの圧倒的シェア

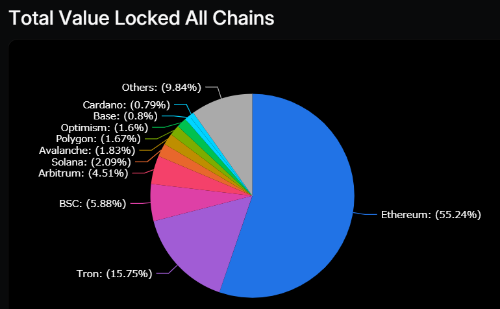

まず最も基本的な話ですが、DeFiで最も資産が集まっているのは依然としてEthereum系です。

Total Value Locked(TVL:DeFiにロックされている資産の総額)で見ても、イーサリアムは単体で40〜50%のシェアを占めています。さらにPolygonやArbitrum、OptimismなどのL2も加えると、そのエコシステム全体での支配力は圧倒的です。

「でもTVLってただの数字でしょ?」

そう思うかもしれません。でもこの数字は、現実にETH上で何百億ドル分の資産が動いているという事実を示しています。Aaveで貸し借りが行われ、Uniswapで取引がなされ、MakerDAOでDAIが発行される。

それらすべてが、ETHというインフラの上に乗っているのです。

これは、単なる理想やスペックではなく、実用の積み重ねです。

セキュリティと分散性──“壊れない”ことの価値

もう一つ、Ethereumが評価され続けている理由に、圧倒的なセキュリティと分散性があります。

たとえば、Solanaは2022〜2023年にかけて、何度もダウンを経験しました。ネットワークが止まり、ブロックの生成が止まり、トレードも決済もできなくなる――そんなリスクが、現実としてあったのです。

一方、イーサリアムはどうでしょうか?

The Merge、Shanghai、Cancun、Pectra…数々の大型アップグレードを経ても、一度も大規模な障害を起こさず、安定稼働を続けてきました。これは驚異的なことです。トランザクション数、バリデーターの数、ノードの分散度合い――どれをとっても、ETHは「最も壊れにくいチェーン」の1つです。

そして、それこそが多くの開発者や機関投資家がETHを選び続ける最大の理由でもあります。

「とにかく壊れない」「万が一がない」

この安心感は、どれだけ速くて安くても、SolanaやSuiにはまだないものです。

開発者コミュニティ──技術の底力は誰が支えているか

さらに忘れてはならないのが、開発者コミュニティの厚みです。

イーサリアムは単に「早く始まったから大きい」というだけではありません。今もなお、毎年世界中で最も多くの開発者が関わり、新しいユースケースを生み出し続けているプラットフォームなのです。

LayerZero、Chainlink、Lens、Safe、Worldcoin…イーサリアム系で動いている最新プロジェクトは、毎週のようにGitHubで更新され、EIP(Ethereum Improvement Proposal)として共有され、コミュニティによって吟味され、反映されています。

ここには、中央集権的な意思決定はありません。

Ethereum Foundationが支配しているわけでも、Vitalikがすべてを決めているわけでもない。

それでも、議論が回り、開発が進み、世界のブロックチェーンの“標準”がここから生まれていく。

これはSolanaにも、Suiにも、まだ真似できない独自の強みです。

ETHという“プロトコル資産”──土台としてのポジション

最後にもう一つ。ETHという資産は、単なる“通貨”ではありません。

プロトコル資産、つまり“インフラの使用権”そのものなのです。

L2を動かすにもETHが必要。ガス代としてもETHが必要。ステーキングの担保にもETH。DAIの裏付け資産もETH。DeFiをやるにも、NFTを買うにも、結局ベースにはETHがある。

これが何を意味するか?

価格が下がっても、ETHの“使われ方”が崩れていない限り、その基礎的な需要は失われないということです。

むしろ今は、「使われるけど目立たない」時代に入っているとも言えるでしょう。

というわけで、競合がどれだけ元気でも、ETHは簡単には沈まない――その理由をいくつか見てきました。

ただし、これは「じゃあ安心して放っておいていい」という話ではありません。むしろ、この強みをどう活かしていくか?どのタイミングで評価され直すのか?という問いこそ、今後の戦略に必要なのです。

次のパートでは、その視点に立ち返って、今後のETH価格がどう動くか? 強気・中立・弱気それぞれのシナリオを整理していきましょう。そして、それぞれの展開における現実的な投資判断も考えてみます。

第6部:イーサリアムの強みと本質的価値

ここまで読んで、あなたは少し迷っているかもしれません。

「やっぱりイーサリアムは古いのかもしれない」

「もう主役の時代は終わったんじゃないか」

「SolanaやSuiの方が面白いし、速いし、安いし…」

でも、もし本当にそうなら、なぜ2025年になってもDeFiプロトコルのトップ10のうち、ほとんどがまだイーサリアムベースなのか?

なぜ今もなお、ETHはスマートコントラクト・プラットフォームとしての代名詞であり続けているのか?

そこには、“目立たないけど消えない価値”がいくつも隠れているのです。

使われている現実──DeFiとTVLの圧倒的シェア

まず最も基本的な話ですが、DeFiで最も資産が集まっているのは依然としてEthereum系です。

Total Value Locked(TVL:DeFiにロックされている資産の総額)で見ても、イーサリアムは単体で40〜50%のシェアを占めています。さらにPolygonやArbitrum、OptimismなどのL2も加えると、そのエコシステム全体での支配力は圧倒的です。

「でもTVLってただの数字でしょ?」

そう思うかもしれません。でもこの数字は、現実にETH上で何百億ドル分の資産が動いているという事実を示しています。Aaveで貸し借りが行われ、Uniswapで取引がなされ、MakerDAOでDAIが発行される。

それらすべてが、ETHというインフラの上に乗っているのです。

これは、単なる理想やスペックではなく、実用の積み重ねです。

セキュリティと分散性──“壊れない”ことの価値

もう一つ、Ethereumが評価され続けている理由に、圧倒的なセキュリティと分散性があります。

たとえば、Solanaは2022〜2023年にかけて、何度もダウンを経験しました。ネットワークが止まり、ブロックの生成が止まり、トレードも決済もできなくなる――そんなリスクが、現実としてあったのです。

一方、イーサリアムはどうでしょうか?

The Merge、Shanghai、Cancun、Pectra…数々の大型アップグレードを経ても、一度も大規模な障害を起こさず、安定稼働を続けてきました。これは驚異的なことです。トランザクション数、バリデーターの数、ノードの分散度合い――どれをとっても、ETHは「最も壊れにくいチェーン」の1つです。

そして、それこそが多くの開発者や機関投資家がETHを選び続ける最大の理由でもあります。

「とにかく壊れない」「万が一がない」

この安心感は、どれだけ速くて安くても、SolanaやSuiにはまだないものです。

開発者コミュニティ──技術の底力は誰が支えているか

さらに忘れてはならないのが、開発者コミュニティの厚みです。

イーサリアムは単に「早く始まったから大きい」というだけではありません。今もなお、毎年世界中で最も多くの開発者が関わり、新しいユースケースを生み出し続けているプラットフォームなのです。

LayerZero、Chainlink、Lens、Safe、Worldcoin…イーサリアム系で動いている最新プロジェクトは、毎週のようにGitHubで更新され、EIP(Ethereum Improvement Proposal)として共有され、コミュニティによって吟味され、反映されています。

ここには、中央集権的な意思決定はありません。

Ethereum Foundationが支配しているわけでも、Vitalikがすべてを決めているわけでもない。

それでも、議論が回り、開発が進み、世界のブロックチェーンの“標準”がここから生まれていく。

これはSolanaにも、Suiにも、まだ真似できない独自の強みです。

ETHという“プロトコル資産”──土台としてのポジション

最後にもう一つ。ETHという資産は、単なる“通貨”ではありません。

プロトコル資産、つまり“インフラの使用権”そのものなのです。

L2を動かすにもETHが必要。ガス代としてもETHが必要。ステーキングの担保にもETH。DAIの裏付け資産もETH。DeFiをやるにも、NFTを買うにも、結局ベースにはETHがある。

これが何を意味するか?

価格が下がっても、ETHの“使われ方”が崩れていない限り、その基礎的な需要は失われないということです。

むしろ今は、「使われるけど目立たない」時代に入っているとも言えるでしょう。

というわけで、競合がどれだけ元気でも、ETHは簡単には沈まない――その理由をいくつか見てきました。

ただし、これは「じゃあ安心して放っておいていい」という話ではありません。むしろ、この強みをどう活かしていくか?どのタイミングで評価され直すのか?という問いこそ、今後の戦略に必要なのです。

次のパートでは、その視点に立ち返って、今後のETH価格がどう動くか? 強気・中立・弱気それぞれのシナリオを整理していきましょう。そして、それぞれの展開における現実的な投資判断も考えてみます。

第7部:将来の価格シナリオと投資判断

ここまでの話を踏まえて、いま一番気になるのはやっぱりこれじゃないでしょうか?

「このあと、イーサリアムはどう動くの?」

「買いなのか? それともまだ下がるのか?」

結論から言えば――断定はできません。

でも、それぞれの可能性を整理することならできます。

そしてそれによって、あなた自身の判断軸をクリアにすることもできるはずです。

ここでは、2025年後半に向けてのイーサリアムの価格推移について、3つのシナリオを見ていきましょう。どれが正解かではなく、どれが「自分の想定に近いか」「どの状況でも対応できる準備があるか」を考えることが大切です。

強気シナリオ:$4,000超え──L2拡大と金融緩和の追い風

まずは一番明るい展開から。

このシナリオが実現するには、いくつかの前提条件があります。

たとえば、FRB(米連邦準備制度理事会)が2025年下半期に利下げに踏み切り、リスク資産への資金流入が一気に回復すること。仮想通貨市場全体が「再び買われる」空気になれば、ビットコインと並んでETHもその恩恵を受けやすくなります。

もう一つのカギは、レイヤー2のユーザー体験が飛躍的に改善されることです。

もし、ArbitrumやOptimism、BaseといったL2がさらに普及し、モバイルウォレットと統合され、「気づいたらETHを使っていた」ようなUXが確立すれば、実需ベースでのETH需要が爆発的に伸びる可能性もあります。

また、今話題の**「ETH現物ETF」の承認**が年内に実現すれば、それも大きな買い材料になります。BTC ETFが価格に与えた影響を見るかぎり、ETHにおいても資金流入の引き金になることは十分考えられます。

この強気シナリオでは、2021年の高値である$4,000を再び目指す展開も視野に入ります。ただし、それは「短期のパンプ」ではなく、マクロの風向きと実需が両方そろったときにのみ現れる姿です。

中立シナリオ:$2,800〜$3,600のレンジ推移──評価もされないが、見捨てられもしない

次に考えられるのが、中立的な展開です。

これは、特に大きなプラス材料もマイナス材料も出ない場合に訪れる“穏やかな膠着状態”のイメージです。

価格で言えば、ETHは$2,800前後で行ったり来たり。

少しニュースがあれば$3,200まで上がるが、上値は重く、また元に戻る――そんな、ボラティリティの少ない状態です。

この場合、投資家にとって重要なのは、焦らないことと飽きないことです。

退屈で動きのない相場こそ、仕込み時でもあり、油断時でもある。

レンジ内のトレードに徹するもよし、積立で保有を続けるもよし。

問題は、退屈さに耐えきれず、情報を断ち、見ないふりをしてしまうことです。

イーサリアムのような“成熟資産”は、こうした「目立たない停滞期」に入ることがあります。でもそれは、プロトコルが死んでいるからではありません。

むしろ、地面の下で芽が育っている時期なのかもしれません。

弱気シナリオ:$1,500〜$1,800台への下落──金融引き締め+センチメント崩壊

最後に、あまり見たくない展開ですが、冷静に見ておくべきなのがこの弱気シナリオです。

最も可能性が高まるのは、米国の金利が想定以上に高止まりし、2025年後半まで金融緩和が見送られるパターンです。その場合、BTCを含むすべての仮想通貨が「高リスク資産」として売られやすくなります。

また、ETH単体で言えば、**「ETH現物ETFが否認される」「ETHが証券と認定される」**といったニュースが出れば、市場は一気に冷え込みます。

さらには、ETHステーキング報酬の減少や、L2への過剰依存による“L1の存在感の希薄化”が進めば、「使われてるけど注目されない通貨」へとシフトしてしまう恐れも。

このシナリオが現実になった場合、ETHは2022年の底値($1,000台)ほどにはならなくても、$1,500〜$1,800という低空飛行に入る可能性は十分にあります。

ただし、ここでも見逃してはいけないのは、“下がったから終わり”ではないということです。

ETHの価値は、単なるチャートの上下ではなく、社会インフラとしてのポジションにあります。

一時的に見放されても、評価はまた戻ってくることがある。それを知っている投資家は、この局面でも淡々と仕込むものです。

どう考え、どう動くか?──価格だけに左右されない視点を

ここまでの3つのシナリオを見てきましたが、どれも“ありえる”話です。

大事なのは、自分がどのシナリオを想定し、そのうえでどんな戦略を取るかです。

たとえば、

- 強気シナリオを信じるなら、下落局面は買い増しチャンス。

- 中立を想定するなら、積立&L2銘柄との分散投資。

- 弱気を警戒するなら、キャッシュポジションを厚めにしながら様子見。

つまり、価格の動きを予言することではなく、価格の動きに備える姿勢こそが、今のETH相場で問われているのです。

では、最後のパートに進みましょう。

ここまで見てきたあらゆる視点を総まとめしながら、2025年春のイーサリアムをどう見つめるべきか――そして、これから何に注目すればいいのかを整理していきます。少し息を整えて、一緒にラストまで進んでいきましょう。

第8部:まとめ──これからの注視ポイントと提言

ここまで読んできて、少し整理したくなってきたかもしれません。

「結局、イーサリアムって“買い”なの? “売り”なの?」

「強みもあるし、問題もある。じゃあ今はどんなポジションでいるべきなの?」

「これからの相場で、何を見ていけばいいのか?」

そんな問いに、いきなり一言で答えることはできません。でも、これまで掘り下げてきた内容の中に、あなたなりのヒントはすでに散らばっているはずです。

ここでは、いくつかの観点から、これから何を見ていけばいいのか、どこに注目すれば後悔の少ない判断ができるかを、一緒に整理していきましょう。

イーサリアムは“使われ続けている”

まず最も根本的な話として、2025年春現在も、イーサリアムは使われ続けています。

価格が落ち着こうが、話題にならなかろうが、TVLの多くはETH上にあるし、L2もETHなしでは動きません。つまり、ETHは「今も毎日使われているインフラ」なのです。

これは、仮想通貨にありがちな“ただの投機的なトークン”とは違う位置づけです。ETHには実需による底支えがある。これが中長期的には、価格に必ず効いてきます。

ただし、“主役”ではなくなる可能性もある

一方で、「使われている=主役であり続ける」わけではありません。

SolanaやSuiのように、新しいユーザーを引きつける楽しさやUXの良さを持つチェーンが伸びる中で、ETHは“裏方”としての役割に近づいていく可能性もある。これは善し悪しではなく、成熟した技術インフラに起こる自然な流れとも言えます。

AWSやLinuxのように、「日常的に使われているが、誰もそれを意識しない」――そんな存在になる可能性もあるのです。

そのとき、ETHという資産の評価はどうなるのか?

“脚光を浴びなくても価値がある”という考え方に、どこまで投資家が納得できるかがポイントになります。

テクノロジーの革新は、価格よりも先に来る

イーサリアムの技術開発は、相変わらず先を見据えたものです。

Verkleトライ、Pectra、Danksharding、Proposer-Builder Separation(PBS)など、価格チャートでは語り尽くせない未来への布石がすでに動いています。

でも、その反映には時間がかかる。価格は往々にして、技術より後に追いついてくる。

だからこそ、「今は評価されていないけど、数年後に“あれが転機だった”と語られるような改良」が、今まさに進んでいると知っておくことが大切です。

投資判断は“熱狂”より“構造”を見よう

ミームコインや新興チェーンの100倍トレンドが目を引く今だからこそ、ETHに対しては構造的な視点を持つべきです。

- どれだけの資産がロックされているのか?

- どれだけのプロジェクトが依存しているのか?

- 技術的な改善がどこまで基盤を支えているのか?

短期の熱狂に乗るならそれも一つの戦略。でもETHは、**「ゆっくりと評価が戻ってくる資産」**だという前提に立てば、急がず、騒がず、自分のペースで向き合えるはずです。

見るべき“未来のイベント”はこれだ

最後に、これからの数ヶ月でETHの評価に影響しうる重要イベントを、いくつか整理しておきます。

- ETH現物ETFの審査状況(2025年後半に可否が出る可能性)

- Verkleトライの完全実装時期とノード軽量化の実現度

- Danksharding開発の進捗とL2手数料の改善度

- レイヤー2のUX改善とモバイル統合の進み具合

- 米国の仮想通貨規制(証券認定リスク含む)と金利動向

これらのうちどれかが動けば、ETHの評価は大きく変わります。逆に、これらが“何も動かない”なら、その間はレンジ相場が続く可能性が高いでしょう。

というわけで、2025年春のETHをめぐる「地味な下落」は、ただの弱さではなく、構造と評価のズレから来ていることが見えてきました。

ETHは、目立たなくなっても終わってはいない。

評価されなくても、使われ続けている。

派手じゃなくても、土台を支えている。

だからこそ、今のこの“注目されない時間”にどう向き合うかが、数年後のリターンを分ける一因になるかもしれません。

それでは最後に、よくある質問(FAQ)で、読者の頭に残っている疑問を一緒に整理していきましょう。記事を読み終わったあとに、もう一度立ち返りたくなるようなポイントを丁寧に拾っていきます。続けてFAQパートへ進めましょうか?

第9部:よくある質問(FAQ)

イーサリアムはもう終わったんでしょうか?ほかのチェーンに乗り換えるべきですか?

終わった、というより「派手な時期を過ぎた」と考えた方が近いです。

SolanaやSuiが注目されている今、ETHの存在感が薄く感じられるのは確かです。でも、それはETHの価値がなくなったからではありません。

ETHはインフラのような存在になってきていて、「普段は意識しないけど、なければ困る」タイプの資産になっています。

他のチェーンを使うのはもちろんアリ。でも、ETHを完全に手放す理由は、今のところ見つかりにくいです。

ETHのステーキングはまだ意味ありますか?APR下がってるって聞きました。

意味はありますが、“収益目的だけ”なら以前より旨味は減っています。

2025年のETHステーキングAPRは、4〜5%あたりで落ち着いています。

これは米国債の利回りとほぼ同じ。つまり、“無リスク資産と同じくらいの利回り”になってしまったということです。

でも、ステーキングは「報酬を得ること」だけが目的ではありません。ネットワーク参加、ETHのロックによる売却抑制、長期的なホルダー意識の強化など、構造的な役割があるのも事実です。

「インデックス的に持ち続ける」という視点なら、ステーキングは今でも理にかなっています。

今買うのって、早すぎますか?もっと下がりませんか?

「底で買う」より、「持てる理由を持って買う」ほうが大事です。

正直に言って、底を完璧に当てることは誰にもできません。

ETHがもう少し下がる可能性は十分にありますし、逆に今が底だったと後から分かるかもしれません。

だからこそ、**「なぜ今買うのか?自分はETHの何に価値を感じているのか?」**を明確にした上で買うことが重要です。

一時的な価格よりも、自分が納得して保有できる理由の方が、長期的には後悔の少ない判断につながります。

ETH ETFって本当に出るんですか?出たら価格は上がりますか?

出る可能性はありますが、時期と影響の大きさは未知数です。

2025年現在、SECがETHの現物ETFをどう扱うかは極めてセンシティブな問題です。

ビットコインのETFが承認された後、ETHにも期待が集まりましたが、ETHが「証券」なのか「商品」なのかという議論が再燃しています。

もし現物ETFが承認されれば、機関投資家の資金が入るきっかけになるのは間違いありません。

ただし、それがいつになるか、そしてどれだけ価格に反映されるかは、ETFだけでは決まりません。他のマクロ要因や市場の空気も絡んできます。

ETHが主役じゃなくなったら、価値もなくなるんじゃないですか?

“主役であること”と“価値があること”は別の話です。

仮想通貨の初期は、注目されること=価値があること、のように思われがちでした。

でも今のETHは、“目立たなくても使われる”インフラ的存在に変わりつつあります。

例えるなら、みんなが使っているのに誰も意識していない「電気」や「インターネットのプロトコル」のようなものです。

目立たなくなることは、時に評価の停滞を招きますが、それ自体が価値の終わりではないということを、長期視点で考えてみてください。

もうETHに未来はないって思ってる人、多くないですか?

そう見える瞬間こそが、“仕込みどき”かもしれません。

市場心理にはサイクルがあります。盛り上がり、飽きられ、忘れられ、再評価される――この繰り返しです。

2025年春のETHは、たしかに“飽きられている”タイミングにあります。ですが、基盤が壊れていないなら、それは次のサイクルの入り口でもあるのです。

本当に未来がないプロジェクトは、TVLも減り、開発も止まり、使われなくなります。

でもETHは違う。静かに、でも確かに使われ続けています。

だから、「みんなが離れているときにこそ、冷静に見直すチャンス」があるのです。

ここまで読んでくださった方、本当にありがとうございます。

ETHという資産、あるいはインフラは、理解すればするほど「派手さ」とは無縁な深みを持っています。

そしてその深みこそが、仮想通貨の未来において**“静かな柱”**になりうるものだと、私は信じています。

あなた自身の判断に、自信と納得が生まれますように。

それではまた、次の相場でお会いしましょう。

Part 10: 結びにかえて:静かな価値に、耳を澄ます

イーサリアムの話をここまで深く掘ってきて、あなたの中には「これまでとは違う見方」が少しでも芽生えたかもしれません。

以前は、“未来を変える魔法のコイン”のように語られていたETH。

でも今は、そうした熱狂のピークを過ぎて、“空気のように当たり前な存在”になりつつあります。

それは一見つまらないことのように思えるかもしれません。

けれど、技術も社会も、実は「つまらないほど信頼できるもの」が支えているのだとしたらどうでしょう。

注目されていないからこそ、手に取る価値がある。

騒がれていないからこそ、静かに考える余地がある。

今のイーサリアムは、まさにそんな「静かな価値」の象徴かもしれません。

次に相場が動くそのとき、あなたがどんな視点でそれを見るか――この記事が、その土台になっていれば幸いです。

未来は、熱狂よりも構造の上にやってくる。

そしてその構造の深部には、今も変わらず、イーサリアムが息づいています。

Post Comment