2025年ビットコイン価格予想:強気vs弱気

こんにちは、中村健司です。

2025年のビットコイン相場を語るうえで、もはや単なる感情論では済まされない局面に差しかかっています。ETFの本格承認、市場構造の変化、個人投資家の増加、そしてマクロ経済全体の揺れ──あらゆる要因が複雑に絡み合い、「どこまで上がるのか」「次はどこまで落ちるのか」という問いに対しても、構造的に整理された視点が求められています。

この記事では、2025年前半のビットコイン価格について、強気派と弱気派それぞれの根拠を冷静に見つめ直し、単なる予想に留まらない「どう読み、どう備えるべきか」の判断材料として提示していきます。

上がるか下がるか、ではなく──なぜそのような分岐が生まれるのか?その根底にある構造を丁寧に読み解くことで、あなた自身の見立てが少しでも強固なものになるよう願っています。

前書き|Foreword

2025年のビットコイン市場を語る上で、もはや単なる値動きだけでは足りません。ETFの本格承認によって、これまでとは異なる資金の流れが生まれ、個人投資家だけでなく機関投資家の動向が相場を左右するようになっています。一方で、2024年の半減期を経ても、期待されたような急騰は起きていません。むしろ、マーケットは「次の一手」を見極めようとする静かな緊張感に包まれています。

この先、ビットコインは再び強気の波に乗るのか、それとも失望売りに押されるのか——2025年という年は、その分岐点になるかもしれません。

この記事では、現在の価格予想の全体像を、強気派・弱気派それぞれの視点から整理し、よく引用されるモデルや予測だけでなく、オンチェーンデータやデリバティブ市場の動き、マクロ経済の見通し、さらには政策・規制の変化までを広く取り上げていきます。日本語圏でここまで網羅した記事はまだ少なく、投資判断の土台となる一次情報を、できるだけ丁寧に掘り下げることを目指します。

予測とは常に不確実なものであり、「当たる」ことが目的ではありません。それよりも重要なのは、「なぜそのような見方が出てくるのか」を理解すること。そして、未来のどの道を自分が選ぶのかを、納得して判断できる準備をすることです。

それでは、2025年のビットコイン価格予想を、徹底的に比較・分析していきましょう。

2025年春のマクロ背景とビットコイン市場の現状

2025年の春を迎えた今、ビットコインの価格は一見すると安定しているように見えます。年初の急騰を経て、ここ最近は大きな押し目もなく、レンジ相場に入ったかのような印象を持っている方も多いかもしれません。けれども、本当に「落ち着いた」と言えるのでしょうか?それとも、これは次の大きな動きの“静けさ”に過ぎないのでしょうか?

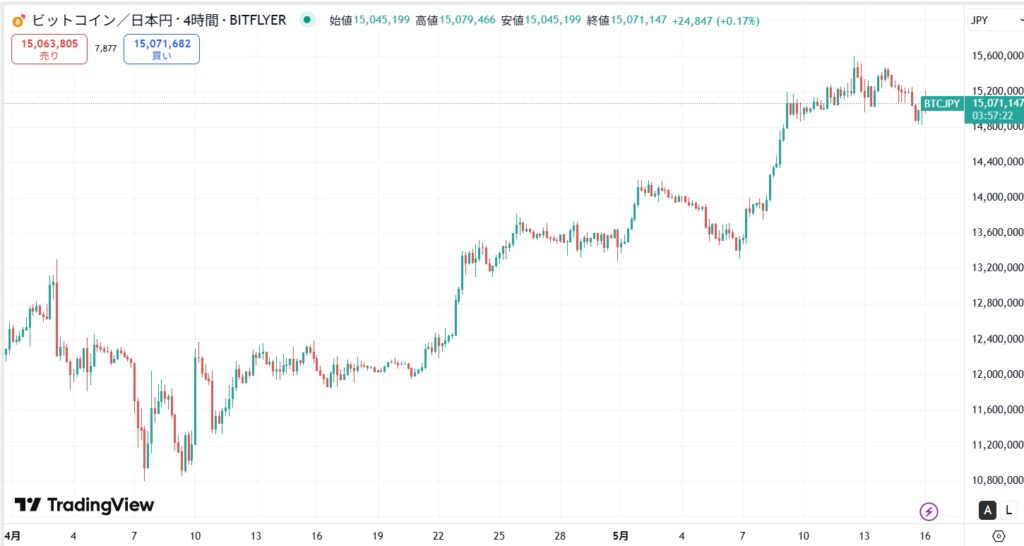

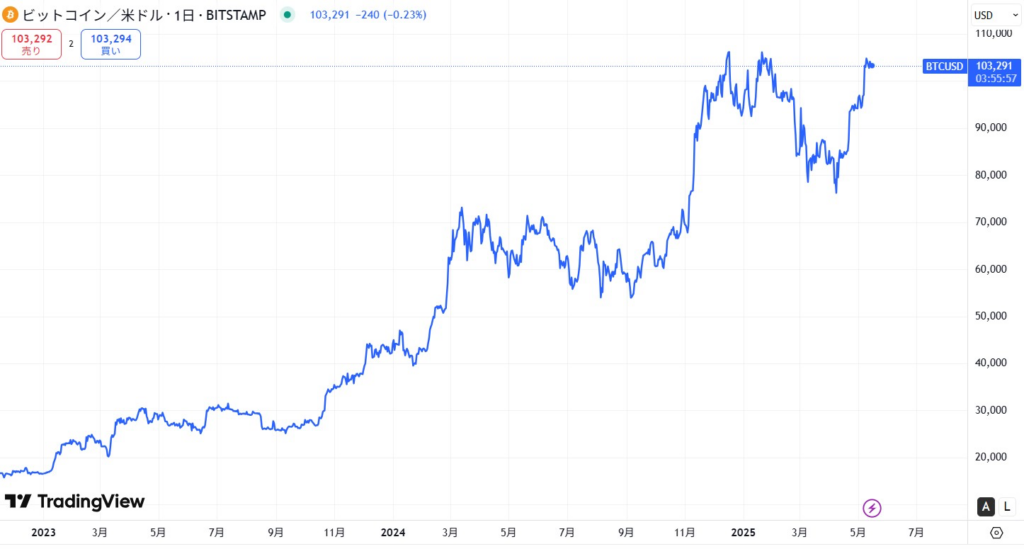

年初来のチャートをどう読むか?

まず、2025年の年初からの価格推移を見てみましょう。1月から3月にかけてはETF関連の好材料が続いたこともあり、ビットコインは一時的に7万ドルを突破しました。ですが、その後は目立った上昇トレンドが続くわけではなく、現在は6万5千〜7万ドルの間で横ばいの動きが続いています。

このレンジ相場が意味することは何か。ひとつの解釈としては、短期勢の利益確定と長期投資家による積み立てが拮抗しているということ。あるいは、まだ明確な方向性が見えていない中で、市場が「次の材料」を待っているとも取れます。いずれにしても、過去と比べても今のボラティリティはやや低めで、静かな時期に入っているように見えます。

ETF承認が生んだ新たな資金の流れ

2024年末に米国でビットコイン現物ETFが正式に承認されたことで、機関投資家の参入が本格化しました。ここで注目したいのは、「ETF承認=爆上げ」といった短絡的な反応ではなく、その後の資金流入の継続性です。

BlackRockやFidelityといった巨大ファンドが組成したETFには、春時点でも日々数千万〜億ドル単位の資金が流入し続けており、これは一過性のブームではなく、構造的な需要が生まれている証拠とも言えます。とはいえ、こうした流入がすぐさま価格に反映されるとは限りません。むしろ、ETFを通じた購入は冷静な長期保有が前提であり、短期的な上昇圧力にはなりにくい面もあります。

それでも、以前は一部の個人投資家が主導していたビットコイン市場に、いまや退職年金ファンドや大手機関が参加しているという事実は、市場の安定性と成熟度において大きな変化をもたらしています。これは、今後のボラティリティの“質”そのものを変えるかもしれません。

利下げ観測とFRB:ビットコインにとって追い風か、逆風か?

もうひとつの重要な軸は、アメリカの金融政策です。2022年〜2023年にかけて歴史的な利上げを行ったFRBですが、2025年に入り「年内に利下げを開始するのではないか」という期待が強まりつつあります。では、この利下げ観測はビットコインにとってポジティブなのでしょうか?

表面的には、「金利が下がる=リスク資産に資金が流れやすくなる」という構図が思い浮かぶかもしれません。そして実際に、過去の低金利局面ではビットコインも上昇してきました。ただし、ここで注意したいのは、“なぜ利下げされるのか”という背景です。もしそれが景気後退や企業収益の悪化によるものだとすれば、リスク資産全体への資金流入は鈍る可能性もあります。

つまり、「利下げは買いだ」という短絡的な反応よりも、なぜその利下げが行われるのか、そして市場がそれをどう解釈するかという点が、より重要になってきます。

世界市場の“空気”:リスクオンかリスクオフか?

最後に触れておきたいのが、ビットコインが属する「グローバル資本市場の空気感」です。株式市場を含む全体のセンチメントがリスクオンに傾けば、当然ビットコインにも資金が流れやすくなります。しかし、逆に地政学リスクや企業決算の悪化、原油価格の高騰といった要因で市場全体がリスクオフに傾いた場合、いくらビットコインが「非中央集権的な安全資産」として語られていても、売りの対象になる可能性は十分にあります。

実際、ウクライナや中東情勢、中国の経済指標など、ビットコインの価格に一見無関係な要素も、いまや市場に大きな影響を与える時代です。だからこそ、仮想通貨の世界だけを見ていても全体像はつかめないという点を、まずこの章で強調しておきたいのです。

強気派のビットコイン価格予想(Bull Case)

「ビットコインは2025年に10万ドルを超える」。そんな声をどこかで耳にしたことはありませんか?この予測は、単なる夢物語なのでしょうか。それとも、いくつかの現実的な条件がそろえば、十分に到達し得る未来像なのでしょうか。強気派の見方には、短期の上昇期待というより、「構造的な変化」が裏付けになっているのが特徴です。では、実際にどんな根拠が語られているのでしょうか。

標準的な強気予想:誰が何を根拠に語っているのか

強気派の中でも特に注目されているのが、Standard CharteredやARK Investなどのレポートです。Standard Charteredは2024年末時点で、「2025年末までにビットコインは10万ドル〜15万ドルに達する可能性がある」と述べました。一方でARKのCathie Wood氏は、さらに長期スパンで「2030年には100万ドルもあり得る」と繰り返し発言しています。

これらの予測は、単なる感覚ではありません。むしろ、マクロ経済、需給、ネットワークの発展など、複数の視点を組み合わせてロジックを構築しており、それが一部の投資家にとっては「信頼できるシナリオ」に見えているのです。

論拠1:供給は制限され、需要はETFで拡大する——需給構造の劇的変化

2024年の半減期を経て、マイナーの報酬は6.25BTCから3.125BTCへと減少しました。つまり、日々市場に供給されるビットコインの量がさらに半分になったということ。これは単体でも価格に対する上昇圧力になりますが、2025年の特徴は「供給減」だけでなく「新たな需要の登場」が同時に起きている点にあります。

具体的には、ETFを通じた長期的・構造的な需要の存在です。BlackRock、Fidelity、VanEckなどによる現物ETFへの資金流入は、すでに累計で150億ドル以上とも言われており、しかもその多くは売却されない前提の長期保有資金です。従来の取引所ベースの需給構造とはまったく異なるダイナミクスが、市場に働いているのです。

これにより、「供給は細る一方で、買い手は増える」——この構図こそ、強気派が最も重視している根本的なポイントです。

論拠2:利下げと量的緩和への転換が、リスク資産に再び光を当てる

2022年以降の利上げ局面でビットコインが下落しやすかったのは、金融引き締めによって資金の流動性が減ったからです。逆に言えば、利下げ・金融緩和=資金が市場に戻ってくるサインでもあります。

2025年春現在、市場は「FRBは年内に利下げを開始する」と見ています。これは、ビットコインのようなボラティリティの高い資産にとって、再び資金が流れ込みやすい環境になる可能性を意味します。特に、米国の利下げがドル安を引き起こせば、インフレ懸念からビットコインに避難する動きも強まるかもしれません。

つまり、マクロ的な金利環境の変化が、「ビットコイン再評価」のタイミングと重なる可能性があるというのが、強気派の論点です。

論拠3:地政学リスクが高まる中で、ビットコインが“デジタルゴールド”として再注目される

ビットコインは誕生当初から「デジタルゴールド」と呼ばれてきましたが、ここにきてその役割が現実のものとして再評価されています。特に2024年から2025年にかけて、ウクライナ情勢や中東、台湾海峡など、従来の金融インフラが不安定になるリスクが高まっている中で、「持ち運び可能」「凍結されない」「中央政府の影響を受けにくい」というビットコインの性質が、安全資産としてのニーズに合致してきたのです。

実際、米国や欧州で一部の資産凍結措置が取られるたびに、関連国でのビットコイン取引量が上昇する傾向が観察されています。こうした動きは小さな変化に見えるかもしれませんが、強気派にとっては今後10年を見据えた資産構成のシフトがすでに始まっている兆候なのです。

論拠4:L2やオーディナルズの普及によるネットワーク価値の増大

そして最後の論拠は、ビットコインそのものの技術的進化と利用可能性の広がりに関するものです。具体的には、Lightning NetworkやStacksといったLayer 2の拡大に加え、NFT的な活用を可能にした**Ordinals(オーディナルズ)**の登場が、従来の「価値の保存」だけだったビットコインの用途に広がりをもたらしています。

これまでは「ビットコインは送金手段か、金庫代わり」と見なされてきましたが、2025年には「アプリケーションレイヤーを持つプロトコル」としての可能性が注目され始めています。これは、単に値上がりを期待する投機的な動機ではなく、ネットワーク価値そのものの増大に基づいた評価であり、今後の中長期的な成長に対する強い論拠となります。

ここまで見てきたように、強気派の予測は一発のニュースやイベントに頼ったものではなく、需給構造、マクロ環境、地政学、技術進化といった複数のトレンドが交差する形で描かれています。では反対に、弱気派はどのような視点で市場を見ているのでしょうか?次章では、その懸念点とリスクシナリオを掘り下げていきます。

弱気派のビットコイン価格予想(Bear Case)

ここまで、ビットコインの強気予想について見てきましたが、当然ながら市場には真逆の見方も存在します。実際のところ、「2025年のうちに3万ドル台に戻る可能性すらある」といった予測も、決して少数派ではありません。では、そうした弱気派は何を根拠に悲観的なシナリオを描いているのでしょうか?強気派が「構造的な上昇要因」に目を向ける一方で、弱気派は「外部環境の不安定さ」や「内在する脆さ」に着目しています。

弱気予想を発信しているのは誰か?

まず代表的な論者として挙げられるのが、JP MorganやIMF関連のレポートです。JP Morganは2025年初頭のレポートで、「ETFによる資金流入は短期的には市場を押し上げるが、既に織り込み済みであり、今後の価格上昇余地は限定的だ」との見解を示しました。

IMF関連の報告書では、ビットコインを含む暗号資産市場全体が「金融安定性に対する潜在的リスク」を抱えているとし、より厳格な規制の必要性を強調しています。つまり、金融の中心にビットコインが入り込むことそのものに否定的な見方が背景にあるわけです。

論拠1:景気後退やスタグフレーションによるマクロ経済リスク

弱気派が最も懸念しているのが、米国および世界経済の減速です。確かに利下げ観測は市場にとって好材料のように見えますが、それが「インフレが制御されたから」ではなく、「景気が悪化しているから」だとしたらどうでしょうか?もし利下げの背景が企業の利益減少や消費の低迷によるものであれば、リスク資産全体への需要は縮小する可能性があります。

特に2025年は、米国を中心に「スタグフレーション(物価が高止まりしつつ成長が鈍化する状態)」の懸念が再浮上しており、これはビットコインにとっても「安全資産」としての評価が定まらない、不安定な状況を生み出しています。

論拠2:各国の規制強化が流動性を圧迫する可能性

もう一つの大きな懸念が、規制の強化です。特に米国では、SECが依然として多数の暗号資産関連プロジェクトに対して調査・摘発を続けており、「証券性」の判断を巡って訴訟が長期化する案件も多くあります。

さらに、EUでもMiCA(Markets in Crypto-Assets Regulation)の施行が進みつつあり、これは表向きには「透明性と保護のため」とされているものの、実務的には匿名性の排除、ウォレット制限、ステーブルコインの発行規制といった措置を含み、自由度の高かった旧来の仮想通貨市場にブレーキをかける内容です。

こうした動きが広がれば、グローバルな資金の流動性は徐々に絞られ、価格上昇のモメンタムが弱まる要因になると考えられています。

論拠3:過剰期待が生む利確売りの圧力とその反動

2025年のビットコイン市場には、一種の「買い疲れ」や「過剰期待の反動」があるという見方も根強くあります。ETF承認後の急騰相場で利益を上げた投資家の中には、次の上昇を待ちきれずに利確を繰り返している層もおり、価格が上に伸びにくくなっているという指摘もあります。

また、SNSやインフルエンサーを通じた「強気ムードの拡散」は、2021年のバブル期と同様、実態よりも期待値が先行している状況を生みやすく、結果として「期待外れ」が起こった際に大きな下落を招く可能性があります。

論拠4:レイヤー2やオーディナルズ周辺の技術的懸念とセキュリティリスク

最後に、ビットコインのネットワーク上に広がる新たなユースケースの“脆さ”についても、弱気派は警鐘を鳴らしています。Lightning NetworkやOrdinalsといったLayer 2・新機能の登場は、確かにネットワーク価値を押し上げる可能性を持っていますが、同時にセキュリティの検証が不十分なまま運用が広がっているという面もあります。

2024年後半には、オーディナルズ関連で複数の不正ミントやスパム攻撃が確認されており、「ビットコインが“より多機能”になるほど、攻撃対象も増える」というパラドックスを浮き彫りにしました。これは、かつてのDeFiやNFTのブームでも見られた現象であり、過度な進化が逆に信頼性を損なう可能性すらあるのです。

このように、弱気派の視点は「価格そのもの」よりも、その背後にある不安定な構造、制度の未整備、過熱ムードに注目しています。強気派の言う“未来の可能性”が、現実とのギャップによって崩れる瞬間こそが、最大の下落要因になるというわけです。

では、実際のところ市場参加者はどちらに傾いているのでしょうか?次章ではオンチェーンデータやセンチメントをもとに、実際の行動を読み解いていきます。

トレーダーと投資家の動き(オンチェーンデータとセンチメント分析)

ビットコイン市場を予測するうえで、誰が何を「言っているか」以上に重要なのが、誰が実際に「動いているか」です。つまり、発言よりも行動。理論よりも資金。価格予想がどれだけ立派でも、トレーダーや投資家のリアルな動きがそれに伴っていなければ、マーケットは簡単には動きません。

では、2025年春の時点で、市場参加者たちはどんな姿勢を取っているのでしょうか?ここでは、オンチェーンデータとセンチメント指標をもとに、強気・弱気の“空気感”を読み解いていきます。

オンチェーンで見える「大口投資家たちの沈黙」と「取引所からの離脱」

まず注目すべきは、オンチェーンデータに映る資金の流れです。とりわけ、いわゆる「クジラ」と呼ばれる大口アドレスの動向は、マーケットの先行指標になりやすいことで知られています。

2025年3月〜4月にかけてのデータを見てみると、大口保有者による取引所からの出金が増加傾向にあります。これは一見すると「売るつもりがない=強気」とも取れますが、同時に「しばらくは様子見に入った」とも読める、非常に微妙な動きです。

また、過去の上昇局面では頻繁に見られた「新規アクティブアドレス数の急増」や「トランザクション数の爆発的増加」は、今のところそれほど起きていません。つまり、大勢の個人が熱狂して参入してきているという雰囲気はなく、どちらかというと静かな長期保有モードに入っている層が多い印象です。

デリバティブ市場では、警戒と強気が混在する複雑な構図

一方、より短期的なトレーダー心理を映し出すのがデリバティブ市場です。Open Interest(未決済建玉)の水準を見ると、CME先物では過去最高水準に迫る勢いで、機関投資家の関与が強まっていることが読み取れます。が、それだけでは“強気”とも言い切れません。

Funding Rate(資金調達率)はここ数週間、プラスとマイナスを行き来する不安定な状態が続いており、ポジションが極端にロングまたはショートに偏っているわけではないということを意味しています。これは言い換えれば、「誰もがどこかに警戒している」ということ。

また、価格が一時的に急上昇した後に**CME Gap(CME先物市場の休場時にできた価格の窓)**を埋めにいくような動きも見られ、アルゴリズム取引の影響や機関の利益確定トリガーがはっきりと感じられます。短期では買いにくい、けれど下がれば拾いたい。そんな曖昧で慎重なムードがにじみ出ています。

センチメント指標に映る“ムードのねじれ”と日本語圏の空気感

では、市場の雰囲気はどうでしょうか?**Fear & Greed Index(恐怖と欲望指数)**を見ると、2025年春時点で「Greed(欲望)」のゾーンにあることが多いですが、これはやや違和感のある結果かもしれません。実際の取引ボリュームやSNS上の話題量を見ると、2021年のバブル時と比べると熱気は圧倒的に薄く、「数字の割に熱狂がない」という不思議な空気があります。

これはある意味、**“理性の支配する強気相場”**とも言えるかもしれません。無根拠な買いではなく、静かな確信にもとづいた積み上げ。逆に言えば、ひとたびその確信が崩れれば、大きな反転も起こり得るということでもあります。

ちなみに、日本語圏に限って言えば、Googleトレンドでの「ビットコイン」検索数はやや減少傾向にあります。これは国内の新規参入者が減っているサインとも取れますし、すでに持っている人たちが情報収集をあまりしていない、いわば「放置保有」状態にある可能性もあります。

全体を通して見ると、トレーダーも投資家も、「極端な方向」にはまだ振れていないという印象です。静かに仕込むクジラたち。慎重に見守る機関。熱を失った検索数。強気とも言えるし、弱気とも言える、曖昧な空気が今のビットコインを取り巻いています。

次章では、こうしたデータを踏まえたうえで、2025年の年末までに予想される価格レンジを、シナリオ別にマッピングしていきましょう。どこまでが現実的で、どこからが夢物語なのか?線引きをしながら整理していきます。

2025年末の価格予想レンジ:分布とシナリオマップ

さて、ここまでに強気・弱気両派の論拠と実際の投資行動を一通り見てきました。では結局、2025年の年末にはビットコインはいくらになっている可能性が高いのか?この章では、それぞれのシナリオが示す価格帯を地図のように整理していきます。

予測はあくまで予測。でも、各シナリオがどんな現実に基づいていて、どこまでが現実的で、どこからが希望的観測なのか。線引きしながら見ていきましょう。

強気シナリオ:$100,000超えは「夢」ではなく「構造的な結果」?

最も注目されているのが、やはり10万ドル超えの強気シナリオです。これは一部の分析会社やファンド、インフルエンサーが「2030年には〜」という文脈で語る数字ですが、実は2025年の年末にも達成可能と見る声が出てきています。

その根拠は、需給の崩れなさです。供給は半減期によって物理的に細り、ETFを通じた機関マネーの流入は続いている。個人投資家が熱狂していないからこそ、泡になりにくい強い上昇が持続している——という見方です。

仮に、10月〜11月頃に米国で利下げが開始され、市場全体が「リスクオン」に傾けば、ビットコインに再び資金が流れ込みやすくなります。そのタイミングで地政学的な不安が再燃したり、法定通貨に対する不信感が強まった場合、“デジタル金”としての立ち位置が強化され、一気に価格が跳ね上がるという構図です。

とはいえ、10万ドルを超えるにはそれなりの「イベント」が必要です。ただの“今の延長線”では届きません。なのでこのシナリオは、「上ブレの夢」ではあるが、非現実的とは言い切れない、という微妙な位置づけになります。

中立シナリオ:$55,000〜$75,000の間でレンジを形成しつつ調整局面も

次に現実的とされているのが、5.5万〜7.5万ドルの間でのレンジ相場です。これは現在の価格帯に近く、2025年を通じて「強気材料もあるが、積極的な上昇圧力は弱い」というパターン。

このシナリオの裏には、次のような背景があります:

- ETF資金の流入はあるが、短期売りも混在しており、価格は一進一退

- 世界経済は減速気味で、積極的なリスクオンになりきれない

- レイヤー2やOrdinalsなどの技術発展はあるが、目立つ“キラーアプリ”はまだ登場していない

この状況だと、ビットコインは**「静かな強さ」を保ちつつも爆発的な伸びは難しい**。上がりきらず、下がりきらず、じわじわと地盤を固めるような動きが続くと見られます。

投資家からすれば「退屈」とも感じられるレンジですが、裏を返せば安定的に積み立てるには最適なゾーンとも言えるかもしれません。

弱気シナリオ:$35,000〜$45,000台への“冷却期間”はあるのか?

一方で、3.5万〜4.5万ドル台までの下落を想定する声も根強くあります。これは決して“暴落”というほどではないものの、「過去の期待が剥がれ落ちていく」プロセスとして語られます。

たとえば、こんな展開が想定されています:

- 米国が景気後退に入り、利下げしても市場が反応せず、リスク資産全体が売られる

- ETF需要が想定より伸び悩み、ファンドが分配金のためにポジションを減らす

- 規制面での動きが激化し、法的な不安定さが広がる

- オンチェーン詐欺や脆弱性の露呈によって、技術面への信頼が揺らぐ

特に心理的には、「10万ドルに行くと思っていたのに、なぜか6万ドルから動かない……」という状況が長引くと、焦りからの利確売りが連鎖してしまう危険もあります。そうしたネガティブ・スパイラルが起きた場合、意外とすんなり4万ドル台に戻ってしまう可能性も否定できません。

ヒストリカル比較:過去の半減期年と何が似ていて、何が違うのか?

ここで少し視点を変えて、過去3回の半減期後の価格推移をざっと振り返ってみましょう。

- 2012年の半減期(初回):価格は数ヶ月後にじわじわ上昇し、その後1年以内に数十倍へ

- 2016年の半減期:価格は静かに上がり始め、2017年にバブル的な急騰

- 2020年の半減期:数ヶ月の横ばい後、2021年にETF期待なども重なり6万ドル突破へ

こうして見ると、半減期の年そのものではなく、翌年以降に本格的な動きが出るという傾向が明確に見えてきます。では2025年は? すでにETFという“材料出尽くし感”もある中で、「半減期後のジワ上げ」が続くのか、それとも今回だけは違う展開になるのか。

ここがまさに今、市場が最も注目しているポイントなのです。

このように、2025年末に向けたビットコインの価格シナリオは、どれも「不確実だが、根拠はある」という状態です。次の章では、こうしたレンジの中で、投資家はどのようにポジションを組み、どんな戦略を取るべきかを見ていきます。強気でも弱気でも、重要なのは「備えているかどうか」なのかもしれません。

機関投資家・個人投資家向けの戦略的示唆

ここまでで、ビットコインの価格予想レンジとその背景をひと通り整理してきました。強気派・弱気派が何を見ているのか、トレーダーたちがどんな姿勢で臨んでいるのかも含めて、2025年の市場は非常に多層的な構造になっています。

では、その上で私たちはどう行動すべきなのでしょうか?

この章では、**実際に投資・運用をする立場から見た“行動戦略”**に焦点を当てていきます。長期投資家も、短期トレーダーも、それぞれのスタンスに応じて意識しておきたいポイントをひとつずつ見ていきましょう。

現物長期保有とドルコスト平均法(DCA)の位置付け

長期視点でビットコインを見ている投資家にとって、最も基本的で、かつ最も安定した戦略が現物の長期保有です。価格の上下に一喜一憂せず、10年単位での成長に賭ける——このアプローチは、強気相場でも弱気相場でも一貫した説得力を持ちます。

とくに2025年のような“動きづらい”相場では、**定期購入(DCA:ドルコスト平均法)**によって感情を排除し、価格に関係なく積み立てていく手法が効果的です。ETFでの積立投資が広がっている背景には、まさにこうした考え方が根底にあります。

もしあなたが「10年後もBTCが存在している」と信じるなら、この戦略は極めて理にかなったものになるでしょう。

デリバティブ戦略:先物やオプションを用いた“保険”の使い方

一方で、ある程度のボラティリティを活かしたい、あるいは保有資産に対して“保険”をかけておきたいという場合は、**デリバティブ(先物やオプション)**を利用する戦略も選択肢に入ります。

たとえば:

- 長期保有中のBTCの価値を守るため、一定価格以下になったら利益が出るプットオプションを購入

- 急騰時の上抜けに備えて、コールオプションをスプレッド構造で購入

- ボラティリティが収まりそうな場面では、ショートストラドル戦略で保険料収入を得る

こうした戦略は一見すると難しそうですが、**「不測の事態にどう備えるか」**という視点で考えると、非常に実務的な道具になります。価格の上下ではなく、「想定外」に備えるという感覚がポイントです。

利確と撤退のタイミングをどう設計するか?

意外と忘れられがちなのが、「どこで売るか」「いつ撤退するか」の設計です。利確のタイミングに明確なルールがないと、含み益が減った瞬間に不安になり、結果としてベストではない選択をしてしまうケースが少なくありません。

この点に関しては、**心理的なトリガー(例:ATH更新時に10%利確)**や、**値動きパターン(例:200日移動平均を割ったら一部撤退)**など、あらかじめ行動を決めておくことで感情に左右されにくくなります。

また、2025年のような“方向感のない相場”では、「無理に売らない」という選択肢も十分に有効です。ただしその場合も、「こうなったら一部利益確定」「ここまで落ちたら一旦仕切り直し」といった柔軟な撤退ルールを頭の片隅に置いておきましょう。

税制と法規制:2025年の国内外ルールを押さえておく

戦略的思考をする上で、忘れてはいけないのが税金と規制の変化です。2025年の日本では、暗号資産の税制改正は議論されつつも、依然として**「雑所得・総合課税」が原則**であり、保有益に対する税率は最大55%にもなります。

一方で米国では、ビットコインETFの登場によって証券化された商品としての認識が進んでおり、一部の口座では長期保有によるキャピタルゲイン課税が軽減される制度もあります。

つまり、**「どこで保有するか」「どの形で保有するか」**によって、同じ投資でも税務リスクが大きく変わる時代です。特にグローバルに取引している人にとっては、日本と米国、EUなどの法制度の違いを把握しておくことが、最終的な利益に直結してきます。

この章のポイントは、「価格予想に賭けること」ではなく、あらゆるシナリオに備える設計を持っているかどうかです。上がったらどうするか?下がったら?動かなかったら? そのすべてに対して自分なりの“次の一手”が用意されていれば、市場のノイズに振り回されることも減るはずです。

次章では、ビットコイン単体では語りきれない“他の資産との関係性”を見ていきます。相関、逆相関、代替先——ここにも、次の判断を左右する重要なヒントが隠れています。

ビットコイン以外の視点:クロスマーケット相関と代替資産

ここまでビットコインを中心に見てきましたが、ちょっと立ち止まって、他の市場とのつながりにも目を向けてみましょう。というのも、ビットコインの値動きは単独で完結しているわけではなく、他の仮想通貨や伝統的資産、さらには話題性の高い新興トークンとも複雑に絡み合って動いているからです。

資金は常に「一番効率よく利益が取れそうな場所」を探して動いています。つまり、ビットコインの将来を考えるなら、**「その資金がどこに向かう可能性があるのか」**という視点も欠かせません。

ETHやSolanaとの連動関係:「兄弟」なのか、それとも「ライバル」なのか?

まず気になるのが、Ethereum(ETH)やSolana(SOL)との関係です。これらはビットコインと並ぶメジャー銘柄として注目されており、時に連動し、時に逆方向に動く不思議な関係を見せます。

たとえば2024年後半には、Solana関連銘柄やエコシステムが爆発的に注目され、一時的にBTCから資金が流出した時期もありました。逆にETHが話題を集めているときには、ビットコインがやや脇役になってしまうこともあります。

それでも、市場全体が上昇している局面ではBTC→ETH→SOLの順で資金が回るという動きが定着しつつあり、「まずはビットコイン、それからアルト」という流れは依然として健在です。

連動性はある。でも、主役の座は常に揺れている。それが今のビットコインと他メジャー銘柄の関係なのかもしれません。

金やナスダックとの相関:ビットコインは“どっち側”の資産なのか?

次に見ておきたいのが、伝統的資産との関係性です。特に注目されるのが**金(ゴールド)とナスダック(米国株)**との相関性です。

ゴールドとの関係は、ビットコインが「デジタルゴールド」と呼ばれて久しいこともあり、地政学リスクやインフレヘッジの局面では一緒に買われる傾向が見られます。ただし、ゴールドが動いてもBTCは無反応という場面も増えており、「性質が似ている」だけで「完全に同じ動き」はしないのが実際のところ。

一方で、ナスダックとの関係性はここ数年でかなり強まっており、**テック株との“リスク資産としての同期性”**が浮き彫りになっています。利下げ観測やインフレ指標に対する反応が、ビットコインとナスダックでそっくりになることもあり、「もはやBTCはテック株ETFの一部では?」という冗談もSNSではよく見かけます。

つまりビットコインは、ゴールド的でもあり、ナスダック的でもある。それぞれの“顔”がどの局面で強く出るかは、タイミングとセンチメント次第です。

新興銘柄への資金流出リスク:ミーム・AI・謎トークンの“祭り化現象”

そして忘れてはいけないのが、ミームコインやAI銘柄の台頭による“資金の横取り”リスクです。2025年も引き続き、PEPEやDOGEのようなミーム系、あるいは「AI関連」や「ZK(ゼロ知識証明)」をキーワードにした新興プロジェクトが短期的に注目を集め、ビットコインから一時的に資金が流出するケースが見られました。

たとえば、どこかのプロジェクトが「AI + Web3 = XX倍成長!」という派手なプロモーションを展開すれば、それだけで資金が流れてしまう。こうした現象は、“合理的”というより“祭り的”な値動きですが、マーケットの一部として無視できません。

特に2025年のように大きな材料が出尽くした相場では、“退屈さ”を嫌う短期勢がビットコインから離れていく場面が増えやすくなります。これはビットコインの弱点というより、むしろ市場全体の“エンタメ化”の流れと言えるかもしれません。

ということで、ビットコインは今、多くの資産と影響を与え合いながら存在している状態にあります。もはや単独での上昇・下落では語れず、「何と比較され、何に置き換えられるか」までが価格の鍵になっています。

次章では、価格予想というテーマから少し視点を変えて、「なぜ予想は外れるのか?」そして「予想に頼りすぎることの危うさ」について触れていきます。これは、実は投資行動の根幹に関わる話かもしれません。

注意点:価格予想の限界と自己判断の重要性

ここまで読み進めてくださった方は、すでにお気づきかもしれません。価格予想というのは、あくまで「地図のようなもの」であって、目的地にたどり着ける保証ではないということです。上がる理由、下がるリスク、投資家の動き——どれも理屈としては納得できる。でも現実のマーケットは、理屈だけで動いてくれるわけではないのです。

この章では、「なぜ予想は外れるのか?」「どう向き合えばいいのか?」という、少しメタ的な視点から話をしてみましょう。

予測モデルは“正確さ”より“納得感”で評価されがち

価格予測というと、AIモデルやオンチェーン指標、マクロ経済の相関分析など、いかにも高精度に見えるロジックが並びます。けれども、過去の予測を振り返ってみると、かなりの確率で外れていることにも気づかされます。

たとえば2019年末、「2020年はビットコイン10万ドルに到達」と言っていたアナリストがいました。その一方で、「コロナが起きて経済は崩壊、BTCは3,000ドルまで下がる」と言っていた人もいました。結果は?その両方とも一部は当たり、一部は大きく外れていたわけです。

予想は予想でしかなく、分析とは「確率の話」でしかない。

これを忘れると、「この人が言っていたから」という理由で大事な資産を賭けてしまう危うさにつながってしまいます。

感情的判断とデータドリブン投資のバランス感覚

じゃあ、全部AIやデータに任せればうまくいくのか?——そう単純な話でもありません。実際の投資では、感情が判断に影響する場面はとても多いです。そしてこれは、悪いこととは限りません。

むしろ大切なのは、「感情に支配されすぎない」ことであり、感情とデータの“間”にある判断こそが、経験値をともなった投資判断につながることが多いのです。

- 急に下がったから売る、という感情的な売却

- SNSで盛り上がっているから買う、という衝動的な購入

- 逆に、「下がったら買おう」と決めていたのに、怖くて動けない

こうした場面でどう行動するかが、「予測を知っているだけの人」と「予測に意味を持たせられる人」との差になります。

「いつ買うか」よりも、「なぜ買うか」

最後に、個人投資家として一番大事にしておきたい視点があります。それは、タイミングの話より、動機の話です。

「いつ買えばいいのか?」とよく聞かれます。でも実際のところ、「今は高すぎる?安すぎる?」という問いは、その人がなぜビットコインに興味を持ったのか、どれくらいの期間で見ているのかによって正解が変わるんです。

たとえば:

- 10年保有するつもりの人にとっては、今が6万ドルでも7万ドルでも誤差の範囲

- 月ごとにトレードする人にとっては、数%のズレが命取りになるかもしれない

つまり、「なぜ自分は買おうとしているのか?」という問いに、自分の言葉で答えられるかどうか。これが、あらゆる予測やシナリオよりも、最も価値のある“判断材料”になるのです。

価格予想に意味がないとは思いません。でも、予想に頼りすぎると、動けなくなったり、逆に振り回されたりするのも事実です。

予測はあくまで補助輪。自転車をこぐのは、あなた自身です。

次は、そんな迷いや疑問に答えるためのFAQへ進みましょう。読者の皆さんから寄せられた質問をもとに、現実的で実用的なアンサーをまとめています。

FAQ|よくある質問

ここでは、この記事を読んでくださった方々から特によく聞かれる疑問にひとつずつ答えていきます。

「価格は上がるのか?」「初心者でも入れるのか?」といった大きな問いから、「税金はいつ発生する?」といった実務的な内容まで、可能な限り具体的に整理しました。

ビットコインは2025年に本当に10万ドルを超える可能性がありますか?

可能性はあります。ただし、それが「濃厚」かと言われると、やや慎重な見方が必要です。

強気派の中にはETF流入やマクロ環境の好転を根拠に10万ドル超えを唱える人もいますが、それには地政学リスクや利下げタイミングがうまくかみ合う必要があると言われています。つまり、条件付きのシナリオです。

現時点では、7〜8万ドル前後が中間的な見方の主流となっています。

半減期の効果はいつ価格に現れますか?

過去のパターンを見る限り、半減期直後ではなく「半年〜1年後」に効果が出やすいという傾向があります。

たとえば、2020年の半減期は5月でしたが、価格が本格的に上昇したのは年末から翌年にかけて。今回(2024年4月)の半減期でも、本当のインパクトは2025年後半以降に表れる可能性が高いと見られています。

初心者でも今から投資する価値はありますか?

あります。ただし、「価格が今より上がるかどうか」ではなく、なぜ投資したいのかを自分なりに考えることが大前提です。

「周りが儲かっているから」「話題になっているから」だけで入ると、値動きに振り回されやすくなります。

初めての方は、まずは少額でドルコスト平均法(DCA)を試すのが安心です。**“体感しながら学ぶ”**という意味でも、小さく始めるのは立派な戦略です。

税金はどのタイミングで発生しますか?(国内ルールと注意点)

日本では、**ビットコインを売却した時点で課税対象になります。**また、他の仮想通貨への交換でも「一度売った」とみなされるため、利益が出ていれば課税対象です。

さらに注意が必要なのは、税区分が「雑所得」になる点。これにより、他の収入と合算されて課税され、最大で約55%の税率がかかることもあります。

損益計算を正確に行うには、取引履歴を保存しておくことがとても大事です。専用の計算ツールや会計ソフトを早めに用意しておくのが賢明です。

長期保有と短期売買、どちらが合理的ですか?

どちらが合理的かは、投資スタイルや時間軸によって変わります。

ただし、ビットコインにおいては過去の統計から見ると、長期で持ち続けた方が勝率は高い傾向にあります。

短期売買は「相場を読む技術」が求められるため、経験が浅いうちはストレスが大きくなりやすい点も考慮しましょう。

他の暗号資産との分散投資はした方がいいですか?

検討する価値はあります。特に、Ethereum(ETH)やSolana(SOL)など基盤レベルのプロジェクトは、ビットコインとは異なる性質と可能性を持っています。

ただし、分散投資という言葉は、「ただ複数持てばいい」という意味ではありません。なぜその銘柄を選ぶのか、そのリスクを理解しているかが重要です。

また、あまりに数を増やしすぎると「何を持っていたか自分でも分からない」状態になりがちなので、テーマやロジックに基づいた選択が基本になります。

投資の答えは一つではありません。リスクを取れるかどうか、どれだけの期間で考えるか、どんな情報を信頼するか——人によって「正しい選択」は変わります。

結び

2025年のビットコイン市場は、かつてのような“波に乗るだけ”の相場ではなくなっています。ETFが浸透し、機関投資家が入ってきたことで、価格を動かすプレイヤーもロジックも複雑になりました。

金利、規制、技術開発、地政学リスク——すべてが絡み合いながら、ビットコインの未来を形作っています。

その中で、何を信じてどう行動するか。予想に踊らされるのではなく、情報を読み、自分の戦略を持つこと。それが、今このマーケットに関わる上での一番の武器になるはずです。

この記事が、あなた自身の判断力を深める助けになったなら幸いです。

Post Comment