2025年版|BTC半減期のすべて

こんにちは、中村健司です。

「半減期」という言葉を初めて聞いたとき、なんとなく仕組みはわかるけれど、なぜそれほど注目されているのか──そう感じた方も多いのではないでしょうか。ビットコインの半減期は、単なるイベントではなく、通貨としての仕組みと価格形成の根幹に関わるものです。

この記事では、2025年の半減期に向けて、仕組み・相場・投資判断の三つの視点からその本質を掘り下げていきます。ただ過去のデータを見るだけでは見えてこない部分も、マクロの視点と現場の経験を交えて丁寧に整理しています。

今後の戦略を考えるうえでの土台として、じっくりお読みいただければと思います。

- Part 1|はじめに|この記事でわかること【Foreword】

- Part 2|ビットコイン半減期とは何か?

- Part 3|ビットコイン半減期の歴史と市場の動き

- Part 4|次のビットコイン半減期はいつ?未来の予測とタイムライン

- Part 5|ビットコイン価格はどう動く?次回半減期に向けた予測シナリオ

- Part 6|価格シナリオ:2025〜2032年の予測レンジと分岐点

- Part 7|「価格は上がるのか?」──ビットコイン半減期の影響をどう読むか

- Part 8|歴代の半減期後、価格はどう動いたか──過去データの深掘り

- Part 9|2025年の相場予想と、何に注目すべきか

- Part 10|過去と未来をつなぐ:歴代の価格推移とその“仕掛け”

- Part 11|価格に影響を与える外部ファクター:無視できない現実

- Part 12|FAQ:ビットコイン価格予測に関するよくある質問

はじめに|この記事でわかること【Foreword】

「ビットコインの半減期って、結局どういう意味があるの?」

もしくは「なぜみんな、減るだけのイベントにそんなに熱狂するのか?」──そう思ったことはありませんか?

このページにたどり着いたあなたも、きっとビットコインの価格やタイミングに関心があるはずです。

でも、半減期は単なる“価格が上がるイベント”ではありません。もっと深く、もっと構造的で、実はビットコインという通貨そのものの本質に関わるものです。

なぜ「半減期」が重要なのか?

まず前提として、ビットコインの供給量は2100万枚が上限です。そしてこの供給スケジュールは、約4年に一度やってくる“半減期”によって調整される仕組みになっています。

このイベントのたびに、マイナー(採掘者)に支払われる報酬が半分に減り、その結果、新しいビットコインが市場に出てくるスピードが遅くなります。つまり、「希少性が高まる」という仕掛けです。

これは、法定通貨のようにインフレするリスクからビットコインを守るために設計されたものであり、半減期が“価格上昇のトリガー”と見なされる背景でもあります。

本記事の対象読者と前提レベル

本記事は、以下のような読者を想定しています:

- 「次の半減期っていつだっけ?価格動くのかな」と思っている暗号資産ユーザー

- まだビットコインを買ったことがないが、2024年のニュースで興味を持った初心者

- 半減期を「なんか大事らしいイベント」としてしか理解していない中級者

- 価格チャートやテクニカルは見るが、マクロ要因にはまだ自信がないトレーダー

専門的なブロックチェーン知識がなくても読めるように設計していますが、記事中では必要に応じて、深掘りセクションも用意しています。

この記事の使い方と読み方

この記事は全部で10パート構成になっており、以下の3つの視点で情報を網羅しています:

- 基本理解(構造・歴史・仕組み)

→「半減期って何?」の疑問をゼロから解消できます。 - 市場影響と価格予測

→過去の価格推移、次の半減期の予測、価格との相関などを、事実ベースで解説します。 - 投資判断と戦略

→いつどう動くか?誤解を避けるには?初心者がやりがちな失敗とは?まで踏み込みます。

必要なパートだけ読むのもいいですし、最初から順に読めば「半減期」について立体的な理解が手に入るはずです。

ビットコイン半減期とは何か?

はじめてこの言葉を耳にしたとき、あなたはどう感じたでしょう。

「へぇ、そういう仕組みなのか」と軽く受け流したかもしれませんし、あるいは「なんで報酬が減るイベントがそんなに大騒ぎされてるんだろう」と、少しひっかかった人もいるかもしれません。

その“ひっかかり”、実はすごく重要です。なぜなら、ビットコインという通貨が持つ価値観の正体に触れ始めている証だからです。

報酬が半分になる?それって誰のため?

まず大前提として、ビットコインの取引は、誰かが記録しなければ成立しません。

それを請け負っているのが、世界中の“マイナー(採掘者)”たちです。彼らは、取引データをまとめてブロックにし、ネットワークに承認させるという作業を行っています。

この作業には膨大な計算力と電力が必要ですから、当然ながら報酬が支払われます。それが“新しく発行されたビットコイン”なのです。

で、その報酬が約4年に1度、半分に減る――これが「半減期」です。

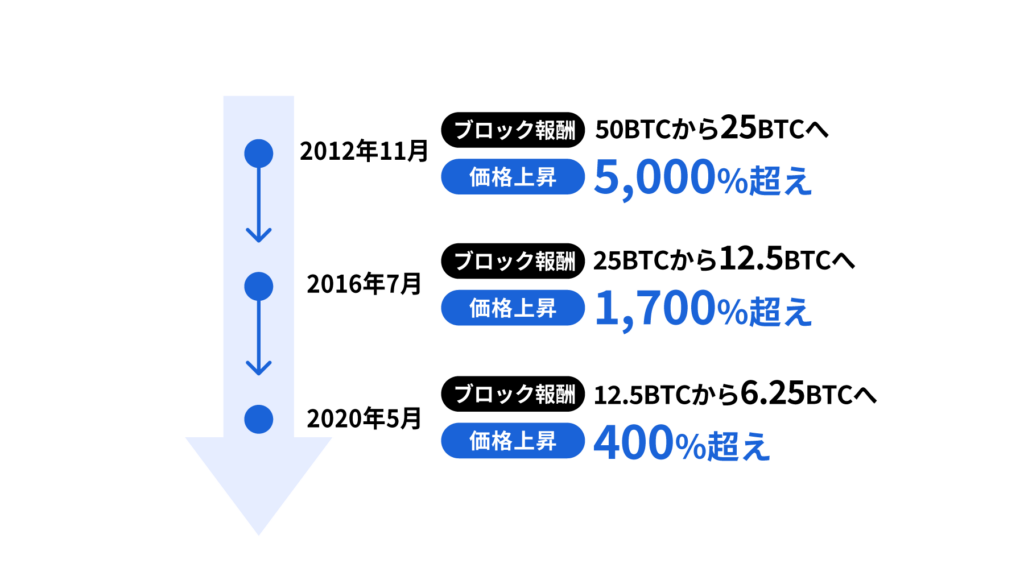

最初の頃は、1ブロックごとに50 BTCがもらえていました。それが2012年の第一回半減期で25 BTCに。さらに2016年には12.5 BTC、2020年には6.25 BTC、そして2024年──現在の報酬は、たったの3.125 BTC。

次の半減期では1.5625 BTCまで減る予定です。

ここまで見て、「それってマイナーにとって不利じゃない?」と思った方もいるかもしれません。実際、その通りです。半減期は、マイナーにとっては痛手になることすらあるイベントなんです。

じゃあなぜ、そんな“報酬が減る”ような仕組みを、わざわざビットコインは持っているのか?

半減期は、ビットコインの「価値観」を維持するための仕組み

この仕組みは、単に供給をコントロールするだけではありません。もっと根本的に、通貨の信頼性そのものに関わるものです。

たとえば、法定通貨。これは政府が必要に応じて刷りますよね。景気が悪ければ金融緩和でお金を増やす。戦争が起きたら大量に紙幣を刷る。つまり、人為的に供給量を変えられる。

その結果、価値が薄まる=インフレが起こる。

ここ数年の日本円やドルを見れば、実感として理解できる方も多いと思います。

ビットコインはそれとは違う。“刷れないお金”を目指しています。

あらかじめ総量が2100万枚に決められていて、その供給ペースすら自動化されている。誰もコントロールできない。

それを実現するための心臓部が、この「半減期」なんです。

どんなに需要が高まっても、報酬は一定のタイミングで必ず減っていく。 だからこそ、ビットコインは「デジタルゴールド」とも呼ばれるわけですね。

じゃあ「いつ」起きるの?

半減期は、実は日付では決まっていません。

ブロックチェーンは10分に1ブロックのペースで更新されるよう設計されています。そして21万ブロックが積み上がるごとに、報酬が半減する。

つまり、マイナーの稼働ペースによって、タイミングは微妙にズレるわけです。

2024年4月に起きたのが第4回半減期。そして今、この文章を書いている2025年5月時点では、第5回半減期はおそらく2028年の前半頃と見込まれています。

でもこれはあくまで「今のペースが続けば」の話。マイナーの数やハッシュレートが変化すれば、予想は簡単に前後します。

だから正確な日時は、未来にならないとわからない。唯一確かなのは、“いつか必ず来る”ということだけです。

ビットコイン半減期の歴史と市場の動き

半減期の仕組みはわかった。でも、結局それが価格にどう影響するのかが一番知りたい――多くの人にとって、そこが核心でしょう。

だからこのパートでは、過去4回の半減期を振り返りながら、それぞれの前後でビットコイン市場がどう動いたのかを読み解いていきます。ただ単に「価格が上がった/下がった」という話ではありません。その裏で何が起きていたのか、何が期待されて、何に裏切られたのか――そこまで見ていくと、次の半減期へのヒントが見えてきます。

2012年11月28日|第一回半減期:伝説の始まり

このときのビットコイン価格は、わずか12ドル程度。いまでこそ笑ってしまうような水準ですが、当時としては本当に未知の存在だったんです。

市場の注目もほとんどなく、価格も「静かに」上昇していきました。

ところが半年後、価格は130ドル台へと急騰。 実に10倍以上。

もちろん、当時の流動性や参加者の数が少なかったという特殊事情もありますが、**「供給が減る→価格が上がるかもしれない」**という感覚が市場に芽生えた最初の瞬間だったのかもしれません。

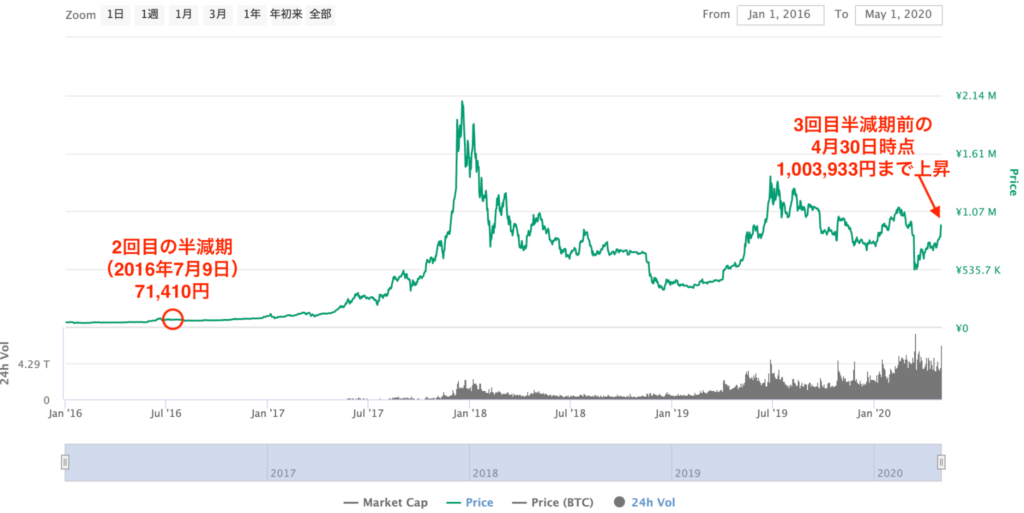

2016年7月9日|第二回半減期:徐々に集まる投機マネー

この頃には、ビットコインの知名度も少しずつ広がってきていました。

半減期前の価格は約660ドル。そして半年後には900ドルを超えるまでに。

上昇幅は前回より穏やかですが、**この時期の注目点は「半減期後の上昇スピードの遅さ」**です。すぐに爆上げするわけではないということが、トレーダーたちにも知れ渡っていきました。

また、ここからしばらくして2017年のバブル相場が始まるのですが、その布石になったのがこの2回目の半減期だったという見方もできます。

2020年5月11日|第三回半減期:期待と警戒が交錯した年

この半減期はコロナショック直後に起きました。世界経済が大混乱の中、価格は約8,600ドルで半減期を迎え、半年後には15,700ドル超に。

ここから2021年にかけてビットコインは史上最高値を更新する大相場に突入します。つまり、半減→急騰という構図が、より一般的に“認識”されたのがこのタイミングだったとも言えるでしょう。

ただし、注意して見てほしいのは、半減直後に急激に上がったわけではないという点です。市場はある種、“遅効性”で反応していたんです。

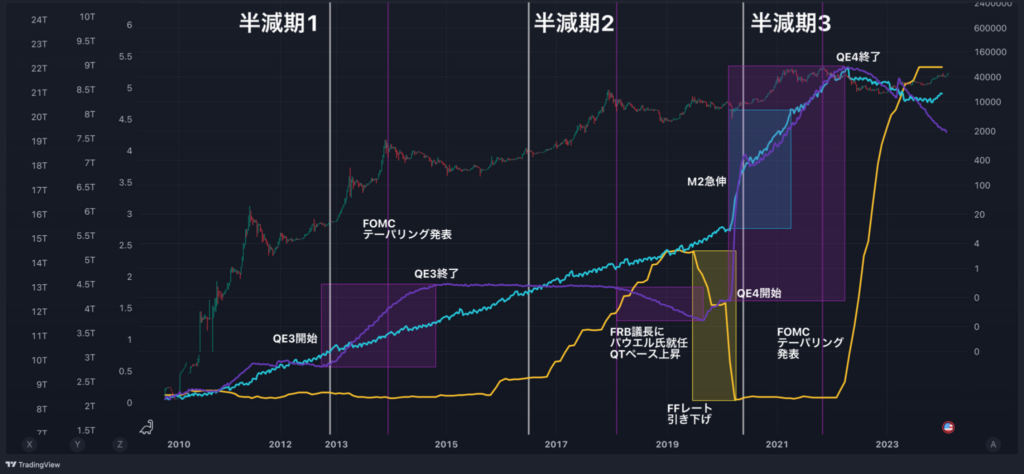

2024年4月20日|第四回半減期:加熱する前提が価格を先取りした?

さて、直近の話に戻ってきましょう。

2024年の第4回半減期は、価格が事前に大きく上昇したのが特徴でした。半減期当日のBTC価格はおよそ64,000ドル台。そこからしばらくはやや落ち着いた動きが続いています。

このとき多くのアナリストが口をそろえて言っていたのは、「半減期はすでに織り込み済みだ」ということ。

つまり、みんなが同じ方向を見ていたからこそ、価格は事前に上がり、イベントそのものは材料として消化された、という構図です。

半減期直後に価格が「必ず」上がるわけではない

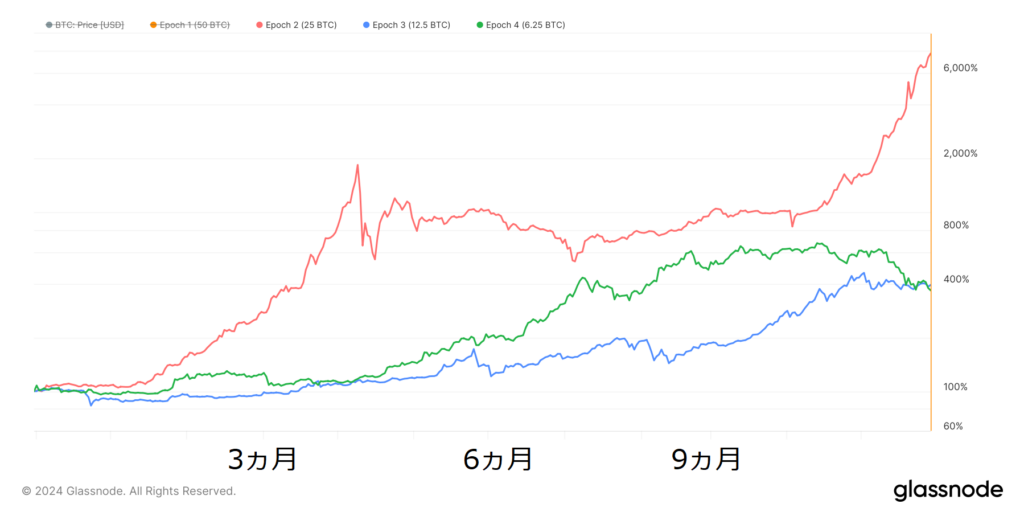

この4回の歴史から学べるのは、半減期は確かに価格と強い相関があるが、その反応は必ずしも即時ではないということ。むしろ、多くの場合は“後からじわじわと効いてくる”のです。

それに、半減期以外の要因――たとえば金利やインフレ、戦争、規制の動き――によって市場が翻弄されることも珍しくありません。

大切なのは、「供給が減る」という物理的事実と、「それを市場がどう受け止めるか」という心理的要素、この2つのあいだにある“ズレ”に注意を向けることです。

次のビットコイン半減期はいつ?未来の予測とタイムライン

未来の話をするとき、私たちはつい“カレンダー”で語りたくなります。

「いつ起きるの?」「その週なの?」「前回と同じような時期?」──と。

けれど、ビットコインの半減期に関して言えば、日付そのものには絶対的な意味はありません。 というのも、これは“時間”で起きるイベントではなく、“ブロック数”で発生する出来事だからです。

次回の半減期は「いつ」か──正確には「何ブロック目」で決まる

まず基本を確認しておきましょう。

ビットコインのネットワークでは、210,000ブロックごとに報酬が半減するとあらかじめ決められています。これはコードに書き込まれており、人間の都合では変えられません。

2024年4月20日、ビットコインは第840,000ブロックに到達し、4回目の半減期を迎えました。

となると、次の半減期は1,050,000ブロック目。この数だけは、絶対に揺るがない。

でも――問題は**「そのブロックがいつ生成されるのか」**です。

予測される時期:2028年5月前後か?

ブロックはおおよそ10分に1つのペースで生成されています。とはいえ、これはあくまで平均です。

マイナーの数が増えればブロック生成は早まるし、逆に大きな離脱があれば遅くなります。

ブロックごとに**難易度調整(Difficulty Adjustment)**が入ることで安定を保ってはいますが、完全に均一な速度ではありません。

こうした前提の上で現在のペースをざっくり外挿すると、

2028年の5月〜6月頃に第5回半減期が訪れると考えられています。

とはいえ、これには数週間〜1ヶ月程度のズレが出る可能性は常にあるため、あくまで「参考値」にとどめておく必要があります。

なぜこの「ブロックベースの設計」が重要なのか?

ここ、実は軽く見過ごしがちなポイントです。

ビットコインは“時間”ではなく“行動(マイニング)”によって進んでいる──この設計が示しているのは、人間のカレンダーでは測れない金融構造だということです。

たとえば、中央銀行の政策金利は年ごとに決まりますが、ビットコインの半減期は誰かの判断ではなく、誰かがブロックを積み上げたかどうかでのみ前に進む。

これはある意味、金融システムの“生き物らしさ”を削ぎ落とした機械的な進化とも言えます。

「カウントダウン」はあっても、「延期」はない。

その日はイベントか、それとも通過点か?

2024年の第4回半減期では、「すでに織り込み済み」という見方が支配的でした。

価格は事前に上昇し、当日には大きなリアクションは起きなかった。それでも、その“静かな通過”の裏側で、大きな供給の変化が起きていたのです。

つまり次回の2028年半減期も、マーケットの反応が必ずしも当日に集中するとは限らない。

むしろ事前の期待感と、事後の冷静な分析の“間”にこそ、動きの本質が隠れているかもしれません。

投資家として意識すべきなのは、「イベントの直前」よりもむしろ、「その先にどう動くか」「誰がどう見ているか」です。

タイムラインは確定していない。でも、確定している未来はある

今ここに、「第5回半減期は2028年5月10日午後14:03です」と断言できる人はいません。

それは不確定です。でも、「いつか必ず、1,050,000ブロック目はやってくる」──これは完全に確定した未来です。

そのときまでに、価格はどう動いているか?

市場の心理はどうなっているか?

マクロ環境はどう変わっているか?

その“定まらない周囲”の中に、唯一動かない軸としてブロック数と半減期の存在がある。

だからこそ、多くの投資家やアナリストが、このタイミングに注目するわけです。

ビットコイン価格はどう動く?次回半減期に向けた予測シナリオ

「半減期が来たらビットコインは上がる」

これはもう、クリプト業界における半ば“前提”のような物語になっています。でも本当にそうでしょうか?

過去に何度か当たったからといって、それが未来でも通用するとは限らない。

むしろ、その前提こそがマーケットの読みを狂わせる可能性がある。

ここでは、そうした思考の癖に一度ブレーキをかけて、改めて丁寧に「何が起こり得るのか」を見ていきましょう。

1|「期待先行型」の事前上昇と、その後の反動

すでに2024年の第4回半減期で経験したように、市場は**「起きる前」に反応して動くことが増えてきました。**

この傾向がさらに加速すれば、2028年の半減期でも「数ヶ月〜1年前」から買いが先行し、**イベント到達時には一旦売られる(いわゆるSell the News)**というシナリオも大いにあり得ます。

特に今後、ETFや証券化された商品を通じて新規参入者が増えると、「半減期は買い」とするアルゴリズム戦略や商品設計が普及する可能性があり、それが事前の価格形成に“歪み”を生むことも考えられます。

その結果、半減期そのものが“山の頂点”になるのではなく、“階段の途中”として静かに通過することもあり得るわけです。

2|「価格の正当化」が求められるポスト半減期相場

半減期が終わったあと、市場がすぐに動くとは限りません。

むしろそのあとに訪れるのが、「今の価格って妥当なの?」という問いと向き合う時間帯です。

このフェーズでは、以下のような視点が投資家の間で交錯し始めます。

- 半減期を織り込んだ今の価格に、実需がついてきているのか?

- マクロ経済や金利は、暗号資産全体にとって追い風なのか?

- 機関投資家の資金流入は本当に続いているのか?

こうした問いに対して**“肯定的な答えが増えるほど価格は支えられ”、逆にネガティブな材料が多ければ調整が強まる。**

つまり、価格が上がるか下がるかは、「それを支える理由があるかどうか」にかかってくるのです。

ここで重要なのは、**「半減期が起きたこと」ではなく、「それが価格にとって意味を持ち続けられるか」**に注意を向けることです。

3|「トークンエコノミクスの変化」とマイナーの行動

意外と見落とされがちですが、供給が減るというのはマイナー(採掘者)側の経済圧力が増すということでもあります。

報酬が3.125 BTCから1.5625 BTCに下がるというのは、採算ラインに届かないマイナーが撤退する可能性を意味します。

これが現実になると、ネットワークのセキュリティが一時的に弱まったり、ハッシュレートの大幅変動を引き起こすことになります。

また、それに関連して価格が急変すると、パニック売りや買いが連鎖することも。

つまり半減期というのは、「供給が減る=価格が上がる」だけの話ではなく、経済的に脆弱な層がふるいにかけられるタイミングでもあるのです。

これは投資家にとっても、「短期的な供給制限」と「中長期的なネットワークの健全性」のバランスを読むことが必要になるということです。

4|予測はどこまで有効か?市場心理とその限界

結局のところ、未来は誰にもわかりません。

それでも多くの人が価格を予測したがるのは、「わからない」ままだと投資が怖くなるからです。

でも本当の意味で役に立つのは、「当たる予想」よりも、「外れたときにどう対応するか」を含んだ考え方です。

たとえば…

- 自分のシナリオが崩れたとき、どのラインで損切るか?

- 過去のパターンが当てはまらなかったら、どのデータを見直すか?

- マーケットが予測不能に動いたとき、自分は静観するのか、それとも拾いにいくのか?

これらを先に持っておくことが、価格予測そのものよりずっと実践的な“準備”になります。

さて、ここまでで「未来の価格はどうなるか?」という問いに対して、単なる楽観・悲観ではなく、多層的に思考する枠組みをつくってきました。

次のパートでは、**実際のシナリオベースの数値的予想(2025〜2032年)**に進みましょう。

具体的な価格帯やレンジがどう想定されているかを見ながら、「自分ならどう考えるか?」を深めていくフェーズです。

価格シナリオ:2025〜2032年の予測レンジと分岐点

「来年はいくらになると思う?」

この質問は、仮想通貨に興味のある人なら一度は誰かに聞かれたことがあるはずです。そして、誰もが“答えたくなる”質問でもあります。でも、本音を言えば──その問いそのものが、予測を曇らせることがある。

なぜなら、ビットコインにおける価格の行方は、「何が起きるか」だけではなく、「何が起きなかったか」「市場がどこに向かなかったか」によっても大きく形を変えるからです。価格というのは、“この条件ならこの数値”といった一本道ではありません。それはむしろ、分岐し続ける可能性の森の中にある、一つの通過点のようなものです。

この章では、2025年から2032年までの間に考えられる複数のシナリオを、**「数字」よりも「条件」や「構造」にフォーカスして描き出していきます。**リスト的に予想を並べるのではなく、どういう状況の中でどういうレンジが見えてくるか──そこに焦点を当ててみましょう。

2025年|踊り場か、再点火か:ETFマネーの「実力」が試される

2024年の半減期を経て、2025年はその“余波”が実体化するタイミングです。ただし、それが上昇か下降かは一様ではなく、ETFを通じて入ってくる新規資金がどの程度“持続的”かが鍵になります。投資家心理としては「半減期は終わった、で、次は?」というモードに入る頃。

利下げやマクロ不安が絡めば、ビットコインが“逃避先”として再評価され、**一段上のレンジ(80,000〜100,000ドル)**が見えてくることもあるでしょう。逆に、ETF経由の売りが強まれば、一時的に冷え込み、40,000ドル台に戻る可能性も否定できません。最も現実味のあるゾーンは、**55,000〜75,000ドルあたりでの“踊り場相場”**です。

2026〜2027年|停滞か進化か:ビットコインの“立ち位置”が問われる2年間

この2年間は、外部環境──たとえばアメリカの金融政策や新興国の資本規制──に対するビットコインの反応速度が試されます。ETFによる「買われすぎ」状態が落ち着けば、横ばい〜緩やかな上昇という地味な展開が続くかもしれません(60,000〜85,000ドル)。

ただし、ひとたびアジア市場でBTC需要が爆発すれば話は別。特に、中央銀行デジタル通貨(CBDC)とビットコインの「思想的対立」が明確になると、ビットコインが“個人の選択肢”として急浮上する可能性があります。そのときは12万ドル超えも現実味を帯びてきます。

一方、マクロ要因で資金が一斉に引き上げられれば、3万〜4万ドル台までの巻き戻しがあってもおかしくありません。つまり、このフェーズは「静かで深い分岐」の時期とも言えるのです。

2028〜2032年|通貨か商品か:ビットコインの“定義”が価格を決める

5年も先のことなんて分からない──そう思われるかもしれませんが、それでも見ておくべき問いがあります。

それは、**ビットコインはこの期間中に「何とみなされるか」**です。

たとえば、国家の一部が準備資産として公式にBTCを採用すれば、それは単なる値動きではなく、構造変化のシグナルです。もしそうなれば、20万ドル台へのシナリオも急速に現実味を増すでしょう。

逆に、マイニングが規制強化で分断され、他の新興チェーンに“選ばれる資産”の座を奪われれば、コモディティとしての魅力を失い、価格も2〜3万ドル台まで沈むリスクもあります。

その中間として、金融市場の中で「分散投資先の一つ」として定着していけば、10万〜15万ドル前後での緩やかな推移という形も十分にあり得る話です。

だからこそ、数字を“未来”と誤解しないために

ここで描いた数字は「当たる・外れる」ではなく、どういった前提と行動のもとに、それが“あり得るかもしれない未来”として見えてくるのかを示したものです。大切なのは、その数字の背後にある条件──そして、その条件が現実化しつつあるときに、いかに早く気づけるかどうか。

価格予測は“正確さ”で競うものではなく、“準備の手段”として使いこなすもの。

その視点を持っていれば、たとえ予想が外れても、大きく道を誤ることはありません。

次のパートでは、そうした未来を読み解こうとする実際のアナリストや機関の見解を見ていきましょう。

彼らはどんな仮定を置き、どんな前提を積み上げて価格を描いているのか──その内訳に踏み込んでいきます。

「価格は上がるのか?」──ビットコイン半減期の影響をどう読むか

価格は上がるのか?──この問いが浮かぶのは当然です。

半減期はビットコインという資産の供給構造そのものを変える重要な出来事。それが価格に影響しないわけがない、と感じるのは自然なことです。ただ、問題は**「いつ」「どの程度」「どんな条件下で」影響が出るのか**という点です。

過去の半減期でも、価格上昇は確かに起きました。

でもそれは必ずしも、**半減期の直後に価格が上がったから「半減期=価格上昇」**と結論づけていい話ではありません。実際には、上昇のタイミングも規模もバラバラです。

半減期後の価格上昇、それは“後から見れば”の話

たとえば、2020年5月の半減期の後、ビットコイン価格は数ヶ月間ほとんど動かず、上昇が始まったのは半年以上経ってからでした。その時期はパンデミックの真っ只中で、金融緩和の影響も大きく、単純に「半減期の効果」とは言い切れない状況でした。

さらにさかのぼると、2016年の半減期直後は一時的な下落もあり、強い上昇トレンドが出たのは翌年2017年に入ってから。

これらを振り返ると、半減期の影響は即効性というより、じわじわと市場に染み込んでいくようなものだと捉えるべきなのかもしれません。

今回(2024年)の半減期後、価格に変化は起きたのか?

2024年4月、ブロック報酬は6.25BTCから3.125BTCへと半減しました。

ではその後、価格に何が起きたのか──答えは**「小幅な上昇にとどまった」**です。多くの人が期待していた「暴騰」には至っていません。それどころか、すでに3月から4月にかけて価格は織り込み済みだった可能性が高く、イベント当日はむしろ拍子抜けした印象すらありました。

この現象は「Buy the rumor, sell the news(噂で買って、事実で売る)」という典型的な市場の習性とも一致します。つまり、投資家の多くが“半減期効果”を事前に期待しすぎていた分、イベント後には利確売りが優勢になったと考えられるのです。

半減期後に価格が動く「本当の理由」とは

ここで一度、半減期と価格の関係をより構造的に捉え直す必要があります。

重要なのは、供給量が減るという事実だけでは市場価格は動かないということ。価格が動くためには、そこに需要の流入や、語られるストーリー、資金のトレンドといった「他の要素」が重なる必要があります。

たとえば:

- ETFや機関投資家による新規資金流入

- マクロ経済の不透明感による逃避需要

- 他の資産市場の停滞による選好のシフト

これらが同時に起きたときに、ようやく「供給が減っているのに需要が増える=価格上昇」という構図が成立します。

したがって、半減期はトリガーであって、答えそのものではないというのが冷静な見方です。

短期に囚われすぎず、“構造”を読む目を持つ

この先ビットコインがどう動くか──それは、次の金融政策、ETFの成長、地政学的リスク、そしてミームのような投資心理がどう変化していくかに左右されます。

半減期はその流れに影響を与える“きっかけ”ではありますが、それ一つで全てが決まることはありません。

私たちがやるべきことは、価格が上がったか下がったかに一喜一憂するのではなく、背景にある構造変化を見つめること。

「今回の半減期で何が変わったのか? 何が変わらなかったのか?」を冷静に問い直す姿勢が、むしろ重要です。

歴代の半減期後、価格はどう動いたか──過去データの深掘り

未来の予測が難しいとき、多くの人が頼りにするのが「過去の傾向」です。

実際、ビットコインの半減期について語られるとき、しばしば過去のデータが持ち出されます──「2012年には半年で10倍になった」「2020年も半年後に爆上げした」など。

確かに数字のインパクトは強い。でも、そのまま真似して未来を語ってもいいのか?

その疑問に答えるために、4回の半減期とその後の価格推移を丁寧に見ていきましょう。

2012年11月|初の半減期:神話のはじまり

- 半減当日の価格:約12ドル

- 半年後の価格:約130ドル(約10倍)

最初の半減期は、まさに“サプライショック”の教科書通りの展開になりました。当時はまだビットコインを知る人も少なく、市場全体が小さかったため、供給が減るという事実がそのまま価格に反映されやすかったのです。

ただし、この頃は市場が未成熟でボラティリティが極端に大きかったことも忘れてはいけません。「10倍になった」という事実は強烈ですが、それが現在にもそのまま当てはまるかどうかは別問題です。

2016年7月|2回目の半減期:静かな蓄積期

- 半減当日の価格:約660ドル

- 半年後の価格:約900ドル(+約36%)

このときは意外にも地味な動きにとどまりました。価格は大きく跳ね上がることなく、じわじわと上昇トレンドに乗るという形。実際に大きなブレイクが起きたのは2017年後半、ICOバブルと機関参入の動きが重なってからです。

このケースからわかるのは、半減期が「即効性のあるイベント」ではなく、「次の動きを仕込むタイミング」になりうるということです。

2020年5月|3回目の半減期:異例の外部要因が重なった年

- 半減当日の価格:約8,600ドル

- 半年後の価格:約15,700ドル(+約82%)

この年は特殊でした。パンデミックが世界経済を揺るがし、各国が大規模な金融緩和に踏み切ったことで、ビットコインが“インフレヘッジ資産”として再評価されたのです。加えて、マイクロストラテジーやテスラといった企業の参入も、価格上昇を後押ししました。

つまりこの時期の上昇は、半減期単体の影響というよりも、複合的な外部要因によって生まれた相乗効果と言えるでしょう。

2024年4月|4回目の半減期:価格はすでに織り込み済み?

- 半減当日の価格:約64,000ドル前後

- イベント後1ヶ月:大きなサプライズなし

まだ評価が固まるには早すぎるものの、2024年の半減期は**「織り込み済み」の典型**といえます。価格は2月〜3月にかけて上昇しており、実際の半減日にはほとんど反応がありませんでした。

この結果から見えてくるのは、市場の成熟化です。情報が速く伝わり、取引が洗練されてきた結果、もはや「イベントで跳ねる」という単純な期待が通用しにくくなっているのかもしれません。

パターンではなく「構造の変化」を見る

こうして並べてみると、価格上昇が起きたタイミングはそれぞれ異なり、“半減期があるから上がる”という単純なロジックは通用しないことがよくわかります。むしろ、「半減期をきっかけとして、何が市場の動力になったのか?」という視点が必要です。

- 2012年:市場が小さかった → 純粋なサプライショックが効いた

- 2016年:静かな蓄積 → 翌年にバブルが起きた

- 2020年:金融緩和+企業マネー流入という“時代の潮流”

- 2024年:期待が先行し、ほぼ事前に織り込み済み

この文脈を理解すれば、「今回はどうなるか?」を考えるうえでも、よりリアルな仮説を立てられるはずです。

2025年の相場予想と、何に注目すべきか

2024年の半減期が静かに通過した今、2025年のビットコイン相場をどう捉えるべきか。価格はもちろん気になるところですが、「いくらになるか」よりも、「何が価格を動かすのか」を掘り下げることの方が、本質的な価値につながります。

まず、誰もが気にしているETFマネーについて触れないわけにはいきません。2024年に米国で承認されたビットコイン現物ETFは、投資家たちの熱視線を集めましたが、現時点では“入り口が開かれた”にすぎません。本格的な流入はむしろこれからであり、2025年はその真価が問われる年になりそうです。大手年金基金や機関投資家の多くは、リスク管理や規制対応の面でまだ様子見を決め込んでおり、ETFが本当に「主役」になれるのかどうかは、まだ確定していません。価格上昇の前提条件として、この「資金が動くかどうか」という部分は極めて重要です。

次に注目したいのは、金融政策の転換です。アメリカでは2024年末に利上げサイクルが一段落し、2025年には利下げ局面に入るという見方も出てきました。ビットコインにとってこれは追い風になるはず──というのが通説ですが、事はそう単純でもありません。利下げが「経済の冷え込み」を背景にしたものなのか、それとも「インフレ鎮静化後の正常化」なのかによって、意味合いは大きく変わってきます。景気後退が深刻になれば、リスク資産からの資金流出も起きうるわけで、「金利が下がったからビットコインが上がる」とは言い切れない複雑さがあります。

そうした中で、見落とされがちなのが、価格そのものではなく「価格の語られ方」です。過去を振り返れば、2020年には「デジタルゴールド」というキーワードが人々の投資ストーリーを牽引し、2021年には「機関投資家の本格参入」が話題をさらいました。2025年にも、似たような“語られ方のフレーム”が形成されることになるでしょう。たとえば、「ETFの次に国家レベルの資産運用が始まるのでは?」という期待や、「法定通貨不信が加速すれば、ビットコインは準備資産になりうる」という見方などが、市場のセンチメントを徐々に形作っていくのです。

そして、何より重要なのは、ビットコインという資産クラスの構造自体が変わりつつあるという視点です。供給量が限られ、発行スピードが減速していくことは変わりませんが、それに加えて、運用手段や保有主体、規制対応などの「インフラ」が整ってきています。もはやビットコインは、好奇心から買われる投機資産ではなく、分散投資ポートフォリオの一部として淡々と扱われ始めている──その兆候が2025年以降、いよいよ表面化してくるかもしれません。

つまり、2025年という年をどう捉えるかは、日々のボラティリティではなく、もっと地層の深いところ──市場の構造、語られる物語、そして投資家のリズム──に目を向けることが求められます。次に起きることを「予想」するのではなく、起きることの「意味」を読む。価格の未来を問うとは、そういうことではないでしょうか。

過去と未来をつなぐ:歴代の価格推移とその“仕掛け”

「ビットコインの価格はなぜ動くのか?」

この問いに、はっきりとした答えを持てる人はおそらく誰もいません。けれど、“どんな状況でどう動いてきたか”という過去の地図をたどることならできる。そしてその地図には、ただの数字の列ではなく、意図や欲望、警戒、時に偶然といった人間の行動が読み取れる“痕跡”が残っています。

このパートでは、2012年から2024年までのビットコイン価格推移を、半減期ごとではなく**「その時市場が何を見ていたか」という文脈**から振り返り、今後の動き方のヒントを探ってみます。

投機の時代(2012〜2016)──無邪気な熱狂と手探りの価格形成

この時期は、価格というより“存在そのもの”がニュースでした。ビットコインを知っている人が限られ、メディアに取り上げられるだけで価格が大きく動く。実需も指標もなく、価格の形成要因はほぼ**「誰かが買ったか、売ったか」**だけという時代です。

2013年のキプロス金融危機では、「銀行封鎖に備えてビットコインを買う」という噂が一人歩きし、一時的に価格が急騰しましたが、後に大きな下落に見舞われます。このときは、「国家の混乱=ビットコイン上昇」というシナリオが初めて試された瞬間でした。

バブルと崩壊(2017〜2018)──語られる力が価格を押し上げた年

ICOブーム、そして「仮想通貨長者」という言葉が一人歩きした2017年は、完全に**“物語による価格形成”**が支配した年でした。「何に使えるか」ではなく、「誰かが儲けたらしい」が最大の購入理由になっていた時期です。

価格は年末にかけて2万ドル目前まで上昇し、そこから急落。実はこの動きの背後にあったのは、テクノロジーではなく心理でした。人々が一斉に「まだ上がる」と信じていたからこそ上がり、誰かが売り始めると雪崩のように崩れた。

ここではっきりしたのは、価格は期待の総量でできているという事実。ブロックチェーン技術が革新的かどうかよりも、「皆がそれをどう見ているか」が価格にはるかに強く影響する、という現実です。

構造転換の始まり(2020〜2022)──機関と規制の時代へ

2020年、パンデミックと金融緩和が市場に洪水のような資金をもたらし、ビットコインにも大量のマネーが流れ込みました。マイクロストラテジーやテスラによる購入、米国でのETF議論、そして中国の採掘禁止──こうした「構造を動かす出来事」が連続し、ビットコインは単なる投機対象から「インフレヘッジ」「国家と向き合う存在」へと語られ方が変化していきます。

この頃になると、価格は単独で動くのではなく、株式市場やドルインデックス、金利動向といったマクロ環境と連動するようになりました。つまり、それまでの「暗号資産」ではなく、明確に金融市場の一部として組み込まれたのです。

織り込みと沈黙(2023〜2024)──情報が早すぎる時代のジレンマ

そして2024年、いよいよビットコインは“イベントで跳ねない資産”になりつつあります。ETF承認も半減期も、価格への影響は「すでに織り込み済み」と言われ、ニュースが出ても価格は大きくは動きませんでした。

これは一見すると退屈な展開に思えるかもしれませんが、実は極めて重要な変化です。市場の情報処理スピードが上がり、感情ではなく構造に反応するようになってきたということ。価格の予想に対して、反射的にポジションを取るのではなく、ファンダメンタルズや制度の動向を読みながら構築される“耐久型ポジション”が主流になりつつあるのです。

では、2025年はどんな“仕掛け”で動くのか?

歴史を振り返ると、価格の大きな波には必ず「何かを語る力=ナラティブ」が存在しました。技術革新か、制度改革か、あるいは大衆の幻想か──何かが“物語”になったとき、価格は大きく動き出します。

2025年においてそれが「ETFマネーの本格参入」なのか、「法定通貨危機とデジタル逃避」なのかはまだわかりません。でも、確かなのは**価格を動かすのは「情報」ではなく、「共鳴」**だということです。

誰が何を信じるか。どこまで広がるか。そして、どこで裏切られるか。

ビットコイン価格とは、その繰り返しの軌跡なのです。

価格に影響を与える外部ファクター:無視できない現実

「ビットコインの価格を左右するのは、ビットコインそのものだけではない」──これは、2020年代に入ってから特に痛感されるようになった事実です。

確かに、半減期やETFのような内部要因も重要です。しかし、近年の値動きを見ると、それ以上に**“外部環境の波”にどれだけ耐えられるか、あるいは乗れるか”**が、価格の大局を決める鍵になっています。

たとえば、中央銀行の金融政策はどうでしょうか。FRB(アメリカ連邦準備制度理事会)が利下げを示唆するだけで、リスク資産全体が上昇に転じることもあれば、予想外のタカ派発言で市場が一斉に崩れることもあります。ビットコインも例外ではありません。むしろ今や、株式市場以上に「中央銀行の意向に左右されやすい」資産になったとも言えるでしょう。価格が上がるのはビットコインが優れているからではなく、**「金利が下がりそうだから皆が買う」**という現実があるわけです。

さらに見逃せないのが、地政学リスクの存在です。ウクライナ戦争、イスラエル情勢、台湾問題──これらの地域紛争が表面化するたびに、一部の投資家は「安全資産としてのビットコイン」に期待を寄せ、もう一方では「資金回収と現金化」のために売りが優勢になる。“逃避先”にもなれば“現金化の源泉”にもなるという、真逆の力が同時に働いているのが、今のビットコインの面白くも難しいポジションです。

そしてもう一つ、あまり注目されないけれど確実に影響力を増しているのが国際的な規制と法制度の動向です。特に欧州(MiCA)や米国(SEC・CFTCの管轄争い)では、仮想通貨を「証券」として扱うか否かの議論が続いており、その解釈一つで価格は大きく揺れます。2024年には、リップル(XRP)訴訟の判決が一部市場に安心感を与えましたが、その一方で、「他の通貨に飛び火するのでは」という懸念もくすぶっています。

さらに、ドルの動向も無視できません。ドル高が進めば、相対的にBTC建ての価格は押し下げられやすくなりますし、逆にドル安・インフレ傾向が強まれば、「法定通貨から逃げる先」としてビットコインが再び注目されることもある。つまり、**ビットコインは今や“通貨”であると同時に、“通貨の影響を受ける資産”**でもあるのです。

こうして並べてみると、ビットコインは本当に「仮想通貨」なのでしょうか?

もはやそれは、**国際金融のあらゆる要素と接続された“ハイブリッドな存在”**であり、その価格を予測するには、ただのチャート分析や内部要因だけでは不十分だということが見えてきます。

2025年以降、価格がどう動くか──それを考えるときには、ビットコインの外側にある力学にも、ちゃんと目を向ける必要があります。ニュースの見出しの裏にある利害、国際的な制度の波、そして「なぜ今、資金が動いているのか」という冷静な問いを持つこと。それこそが、価格予測を“読む”ではなく“使う”ための条件になるはずです。

FAQ:ビットコイン価格予測に関するよくある質問

価格予想というテーマに触れた以上、誰もが一度は立ち止まる問いがいくつかあります。

それは単なる「いくらになるのか」という好奇心ではなく、「今どう動くべきか」という判断軸につながる不安や関心でもあるはずです。

ここでは、読者の実際の行動や検索傾向から浮かび上がる代表的な質問を取り上げ、思考の補助線として答えていきます。

Q. ビットコインの今日・今週・今年の価格予想は?

価格予想に“日替わりメニュー”のような正解を求めたくなる気持ちはよくわかります。ですが、日々の値動きにはノイズが多く、それを正確に読むことはプロでも難しいものです。

ただし、「何を根拠に、どの時間軸で予想しているか」を見極めることで、読み方が変わってきます。たとえば、今週の予想は短期テクニカル(RSIやMACD)に、今年の予想はマクロ経済やETF資金の動きに強く依存します。“どの層の力が効いているのか”を意識して予想に向き合うことが、答えを自分の中に持つための第一歩です。

Q. 本当に10万ドル、20万ドルになる可能性はある?

可能性はあります。ただし、「その金額に至る筋道」があるかどうかが問題です。

過去の急騰には、必ず何かしらの**“制度変化”や“投資家のフレーム転換”**が伴っていました。2021年のような「機関参入バブル」や、2024年の「ETF承認ラッシュ」のように、価格を強制的に上に引き上げるだけの物語と資金流入が重なる時期に限って、夢のような数字が現実味を帯びてきます。

逆に言えば、そのような材料が見当たらない局面で価格だけに期待するのは、根拠のない“願望”でしかないということも忘れてはいけません。

Q. 「今が買い時」なのか、待つべきなのか?

これは誰にとっても難しい問いですが、答えを外に求めるべきではありません。

“今が買い時かどうか”は、その人の投資スタンス(短期か長期か)、リスク許容度、資金量、目標利回りによって大きく変わってきます。たとえば、「数年後にゆっくり育てたい人」と「半年以内に10%取りたい人」では、まったく別の答えになります。

重要なのは、“自分がどんな投資家であるか”を先に明確にすること。 価格は後からついてきます。

Q. 価格予想をどこまで信じていい?

予想は「使うもの」であって、「信じるもの」ではありません。

なぜなら、予想は常に前提条件の上に立っており、その前提が変われば意味を失います。どんなに精緻に見える予測でも、利上げや規制の一言で崩れる可能性はあります。つまり、“予想そのものの信ぴょう性”よりも、“その予想が何を前提にしているか”を読み取る力の方がずっと大切です。

Q. RSIやSMAのようなテクニカル指標、どう見ればいい?

多くの人が「ゴールデンクロスが出た」「RSIが70を超えた」といった情報だけを見て判断しがちですが、実はそれだけでは不十分です。

指標は「今の市場がどういう心理状態にあるか」を測る温度計のようなものであり、それ自体が未来を保証するわけではありません。RSIが高い=売られる、ではなく、RSIが高くても「上昇の勢いが強すぎて止まらない」相場もあるわけです。

テクニカル分析は単体ではなく、**“相場環境とセットで読む”**ことを意識してみてください。

Q. SECや規制リスクは今後も価格に影響しますか?

します。むしろ、今後の価格形成において最も読みにくく、最も重いファクターになる可能性があります。

特にアメリカでは、仮想通貨を「証券」として扱うかどうかの判断が、プロジェクト単位ではなく「業界全体の未来像」を左右する重要なテーマになっています。こうした規制の波が、価格にとって最大のボラティリティ要因になることは、これからも続くでしょう。

おわりに|「価格を知る」から「価格を読む」へ

ビットコインの価格予想は、当てるためのものではありません。

それは、「どんな未来が来る可能性があるのか」「そのとき、自分はどう動くべきか」を考えるための、ひとつのシミュレーションです。

だからこそ、価格に一喜一憂するのではなく、その背景にある構造や、語られるストーリーの流れに敏感になってほしい。

未来は見えない。でも、“読み筋”は持てる。

この記事が、そんな読み筋を組み立てる手がかりになっていたら嬉しく思います。

Post Comment