フリービットコインとは?無料で稼ぐ方法と注意点【2025年版】

こんにちは、中村健司です。

「無料でビットコインがもらえる」と聞いたとき、少しでも引っかかるものを感じた方は正解です。この領域には、実際に成り立っている仕組みもあれば、誤解や誇張が先行しているケースもあり、言葉通りに受け取るだけでは判断を誤ることも少なくありません。

ただ、すべてが怪しい話というわけではなく、正しく理解すれば、実際にごく少額のビットコインを得られるサービスや仕組みも存在します。重要なのは、「どう成り立っているのか」「どこまでが現実的なのか」を冷静に読み解く視点です。

この記事では、フリービットコインの現実的な入手方法や代表的な形式(フォーセット・アプリ・キャンペーンなど)を紹介しつつ、それぞれの注意点や背景事情も整理しています。うまい話に見えるからこそ、正確な知識をもって判断していきましょう。

はじめに — フリービットコインとは何か?

「無料でビットコインがもらえる」と聞いて、最初に何を思い浮かべるでしょうか。うまい話には裏があるのでは? それとも、時代の流れに乗った新しいキャンペーンの一環? 実はそのどちらも、完全に的外れとは言えません。

フリービットコインという言葉は、あいまいなまま広まっている部分があります。多くの場合、それは「ある条件を満たすことで少額のビットコインを受け取れる仕組み」のことを指します。ポイントサイトのような構造で提供されるものもあれば、勉強して答えるだけでもらえるタイプ、あるいは買い物をするだけで自動的に還元されるものまであります。いずれも「購入」や「投資」を伴わず、ある程度の行動によってBTCを獲得できるという意味で、「無料」とされているのです。

2025年の今、ビットコインの価格は依然として高水準にあり、1サトシ(=0.00000001 BTC)でも手に入れたいと考える人は少なくありません。国内外の暗号資産サービスは、「Earn」「Faucet」「Cashback」「Airdrop」などの手段を通じて、ユーザー獲得や教育を目的とした報酬制度を拡充しています。そのため、「無料でもらえるビットコイン」の選択肢は、数年前と比べてはるかに広がり、形式も複雑化しています。

とはいえ、どこかで必ず「何かの代償」が発生するという現実は変わりません。個人情報の提供、広告視聴、ウォレット接続、SNSアカウントとの連携、あるいは単に時間を費やすという形で、「コスト」は存在しています。つまり、本当に“無料”なのかを見極めるには、その仕組みと背後にあるビジネスモデルを理解する必要があります。

このガイドでは、現在主流となっているフリービットコインの獲得手段を一つひとつ掘り下げながら、それぞれがどのように機能しているのか、どれほど現実的なのか、そして何に気をつけるべきかを整理していきます。単なる「稼げる系」情報に終わらせるのではなく、具体的な体験ベースでの注意点や、最新のトレンドも交えながら、2025年時点での実用的な選択肢を見極められるように構成しています。

もしあなたが、「一度も仮想通貨に触れたことがないけれど、ちょっと試してみたい」という段階にいるなら、フリービットコインは最初の入り口として適しているかもしれません。ただし、踏み出す前に、どのような種類の「無料」があるのか、それに付随するリスクにはどのようなものがあるのかを、冷静に見ておくことが欠かせません。

無料でビットコインを獲得する主要な方法

ビットコイン・フォーセット(Faucet)

なぜ存在するのか — 登場の背景と導入の理由

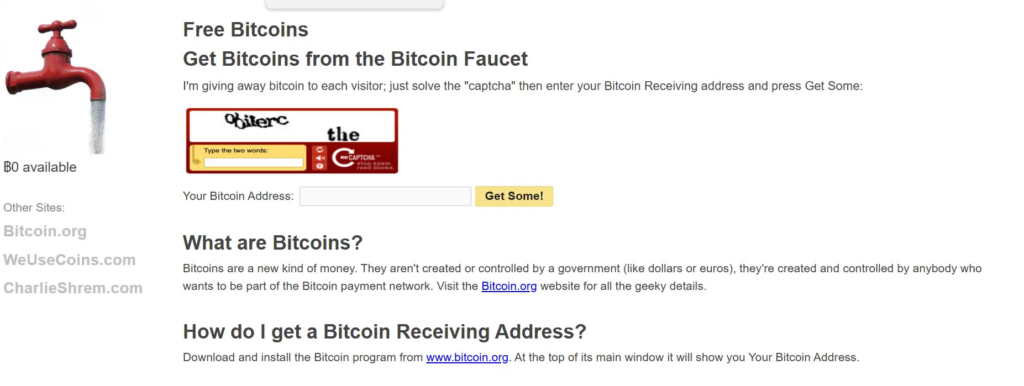

ビットコインがまだごく一部の好事家だけに知られていた2010年代初頭、問題は「普及」でした。誰もが使ったことのない新しい通貨を理解し、試すためには、最初の接点が必要だったのです。そのため、BTCを無料で少額配布する「フォーセット(蛇口)」という仕組みが登場しました。まるで水道から水を垂らすように、一定時間ごとにBTCを提供し、興味のある人が気軽に試せるようにしたのです。

解決しようとした課題

ビットコインの初期課題は「ハードルの高さ」と「信頼性のなさ」です。ウォレットの準備、取引所の登録、資金の投入──それらを経る前に、まずは少量をもらって「触れてみる」ための仕組みが必要でした。フォーセットはその問題を解決する最初の装置でした。

実際の価値 — 読者にとっての意味

2025年時点でも、フォーセットはビットコインの第一歩として健在です。もらえる金額は極めて小さく(数サトシ単位)、一見「無意味」に思えるかもしれません。しかし、KYCなしで即時にウォレットに送られる体験や、ブロックチェーン上での着金をリアルに確認できる点は、初心者にとって貴重です。「仮想通貨は実在する」という感覚を、初めての取引で体得できます。

潜むリスクと注意点

現在の多くのフォーセットサイトは、広告収入を目的としたものであり、クリック誘導やポップアップに満ちています。中にはマルウェアを仕込んだ詐欺サイトも含まれており、信頼できるものを見極める目が必要です。また、一部のサイトではウォレット接続を要求されることもあり、個人情報や資産が狙われるケースも報告されています。

Learn & Earn(学んで稼ぐ)

なぜ存在するのか — 導入の背景

ブロックチェーン技術やトークン経済が複雑化する中で、多くの人が「聞いたことはあるけどよく分からない」という状態に留まっていました。学習意欲を刺激しつつ、実際のトークンを体験させるために、取引所やプロジェクトが導入したのが「Learn & Earn」プログラムです。

解決する課題

この形式は「教育コストの回収」と「新規ユーザーの獲得」という両方の課題を解決します。単に記事を読ませるよりも、報酬というモチベーションがあれば、ユーザーの習得率と記憶定着率が高まります。さらに、学んだ内容に基づいて実際にトークンを触れることで、そのプロジェクトへのエンゲージメントも高まる仕組みです。

実用的メリット

ユーザー側の最大の利点は、「初心者でも、短時間で仮想通貨をもらえる」という点です。たとえばCoinbaseやBinanceでは、簡単なビデオを視聴し、クイズに答えるだけで1〜10ドル相当の暗号資産がもらえることがあります。また、報酬は自分のウォレットに直接入るため、送金や受け取りの仕組みも自然と理解できるようになります。

潜在的リスク

一部のプロジェクトは、報酬を餌に一時的にトークンを拡散させることを目的としており、学習内容が宣伝寄りになっていることもあります。また、報酬額に釣られて登録を急ぐと、本人確認やKYCで不本意な個人情報提供を求められることもあります。さらに、報酬で得たトークンがすでに価格暴落していた──というケースも珍しくありません。

ビットコイン・キャッシュバック(ショッピング報酬)

なぜ導入されたのか — 仕組みの背景

従来のポイント還元サービス(楽天ポイント、Tポイントなど)は、買い物によるリターンを日本人にとっておなじみにしました。その構造を活用し、還元対象をビットコインに置き換えたのが「BTCキャッシュバック」です。LolliやCoinCornerなど、海外の決済・EC関連サービスがこの仕組みを実装し始めたのが2019年頃。今では日本国内からも利用できる選択肢が徐々に増えつつあります。

解決したい課題

仮想通貨を「わざわざ買わないと手に入らない」ものではなく、「日常の中で自然と貯まる」ものにするための試みです。価格変動の大きい暗号資産を直接購入するのに抵抗がある層に対して、心理的ハードルを下げ、自然に保有者を増やすことが主目的です。

読者へのメリット

普段のオンラインショッピングを変える必要がなく、対応サイト経由で買い物をするだけで、数%分のビットコインが還元されます。とくに海外通販(Adidas、Nike、eBayなど)を利用している読者にとっては、何も損をせずBTCを蓄積できるシステムとして、静かに人気を集めています。2025年現在、Lolliは日本からも使いやすくなっており、一部のVPN環境や国際カードを通じて報酬受け取りが可能です。

注意すべき点

還元には「一定の条件」があり、トラッキングを無効化する広告ブロッカーなどを使っていると、報酬が正常に反映されないことがあります。また、為替変動により、還元時に受け取ったBTCが数日後に大きく価値を変動することもあり、期待値が常に保証されるわけではありません。さらに、Lolliのようなサービスは自社の運営ポリシー変更で日本市場を突然対象外とする可能性もあるため、使い続けるには定期的なチェックが必要です。

無料クラウドマイニング

クラウドマイニングという言葉には、どこか夢のような響きがあります。自分で機材を買う必要もなく、電気代を心配する必要もなく、ただ登録して放っておくだけでビットコインが増える──そんなイメージを抱く人は少なくありません。実際、一部のプラットフォームはその幻想に応えるように、「無料枠」を提供しています。一定の計算能力(ハッシュパワー)を無料で割り当て、数日〜数週間にわたってBTCが自動で貯まる仕組みです。

ただし、これが“マイニング”かどうかは、実はグレーです。中には実際にマイニングしていないにもかかわらず、ユーザー画面上では「現在の報酬:0.00000435 BTC」とカウントが進む──いわば“見せかけの進捗”を演出しているだけのサービスもあります。裏側で本当に採掘しているかは、ユーザー側からは判断できません。

なぜそんな仕組みを提供するのか? 理由の一つは、ユーザーの心理を刺激するためです。初日は少しだけ掘れて、2日目も同じくらい。でも3日目には「収益が頭打ち」になり、「もっとスピードを上げるには有料プランを…」と表示される。まるでソーシャルゲームのような課金誘導設計が、クラウドマイニングにも持ち込まれているのです。

収益性に関しては、無料枠のまま放置しておいても、1年で数百円に満たない程度が現実です。それでもなお利用者が絶えないのは、「放置しているだけでビットコインが貯まる」という心理的な快感があるからでしょう。

注意点としては、詐欺的なサイトが非常に多いという事実があります。運営実態のない“空の会社”がドメインだけを立ち上げ、広告収入やユーザーの登録情報だけを抜いてすぐ閉鎖──そんな例も少なくありません。中には「出金には一定額の入金が必要」と誘導する手口や、知らぬ間にウォレットの認証情報を盗み取るスクリプトが仕込まれていることもあります。

結論としては、学習目的や“疑似体験”として活用するなら価値はありますが、「本当に稼げる」と期待するのは禁物です。少なくとも、ウォレット接続はせず、メールも使い捨てのものを使うなど、防御線を張ったうえで付き合うのが基本です。

エアドロップとキャンペーン

Web3プロジェクトの立ち上げ時や、新機能・NFTリリースを周知する際に頻繁に使われるのが「エアドロップ」です。トークンを持っていなくても、SNSで告知を拡散したり、特定の条件を満たすことで、ビットコインや関連トークンを無料で受け取ることができます。

もともとこの手法は、「広告費をかけるより、ユーザーに直接トークンを配った方が効果的では?」という考えから広まりました。とくに小規模プロジェクトでは、コミュニティ形成の起爆剤として機能しやすく、ユーザーにとっても「早期参加者メリット」が得られる仕組みです。

現実的な利点としては、X(旧Twitter)やDiscord、CoinMarketCapなどを通じて、わずかな操作で数十ドル分の報酬を受け取れることがある点です。2025年春時点でも、LayerZeroやzkSyncといった大型プロジェクトのエアドロップが続いており、実際に資金を得た日本人ユーザーも少なくありません。

ただし、リスクも顕著です。最も深刻なのは「偽のエアドロップ」が非常に巧妙になってきていることです。公式を装ったSNSアカウント、そっくりに模倣されたWebサイト、さらには「メタマスク接続を促すだけ」のフィッシングポップアップ──被害報告は後を絶ちません。少しでも報酬額が大きいと感じたら、まずは一歩引いて、ソースとドメインを冷静に検証することが重要です。

また、実際に配布されたトークンが流動性のない「無価値コイン」だったり、売却時に高額なガス代がかかって逆に赤字になるケースもあります。報酬目当てで手当たり次第にエアドロップに参加するのではなく、プロジェクトの質や将来性も見極める視点が必要です。

その他のマイクロ報酬系:ゲーム・タスク・アフィリエイト

一言で言えば、「ちょっとした行動で、ちょっとだけもらえる」ビットコインの世界です。たとえば、スマホゲームを数日間プレイするだけでBTCがもらえる広告連動型アプリ、簡単なタスク(アンケート、アプリインストールなど)をこなすことで報酬が発生するGPT(Get-Paid-To)サイト、あるいは誰かを紹介することで報酬を得られるアフィリエイトプログラムなどが含まれます。

この分野はもともと広告業界と密接に関わっており、「行動の対価」として仮想通貨が使われるようになったのは比較的新しい動きです。中でもアフィリエイト報酬の一部をビットコインで支払うサービスは、個人クリエイターやブロガー、動画投稿者にとって重要なインカム手段となっています。

一見地味ですが、「時間はあるが資金は少ない」人にとっては、これらの手法が実質的な資産形成の第一歩となることもあります。たとえば海外の「Timebucks」や「Cointiply」などでは、1日に数十分の作業で数百円相当の暗号資産を継続的に得ることが可能です。

とはいえ、報酬額が非常に低いこと、手間の割に時間効率が悪いことは覚悟しておくべきです。また、報酬が現金ではなくビットコインであるがゆえに、換金の手間や相場変動の影響を受けやすく、初心者にとってはやや敷居が高い側面も残ります。

さらに、悪質なタスクサイトや「途中で報酬が支払われない」ような詐欺的運営も存在するため、実績のあるサイトかどうかを見極め、最初は少額から始めることが推奨されます。

フリービットコイン獲得時の注意点とリスク

無料で仮想通貨がもらえる──そう聞くと、ほとんどの人は「とりあえず試してみようかな」と気軽に構えてしまいます。けれど、その“気軽さ”こそが、フリービットコイン領域の最大の落とし穴になりやすいポイントです。この章では、実際に起こりうるリスクと、それがなぜ問題になるのかを現実的な視点で掘り下げていきます。

詐欺とフィッシングの温床

無料で得られるビットコインの世界は、その性質上「登録が簡単」「情報収集の障壁が低い」「SNSで拡散されやすい」といった条件が揃っています。つまり、本物と偽物の区別がつきにくく、詐欺師にとって理想的な“舞台”が整っているわけです。

実際、2025年春時点でも、X(旧Twitter)上で本物そっくりのプロジェクト公式アカウントを名乗り、偽のエアドロップフォームに誘導する例が複数報告されています。「このリンクからメタマスクを接続してください」とだけ表示されるシンプルな詐欺が、いまだに多くのユーザーを引っかけているのが現状です。

詐欺を見分ける決定的な指標はありません。ですが、判断基準として以下のような点を挙げることができます。たとえば、報酬額が不自然に高い場合(数百ドル〜数千ドルなど)、運営元の実態が確認できない場合、ドメインが公式URLと微妙に違っている場合(.com → .co など)、こうしたパターンは必ず警戒すべきサインです。

また、フィッシングサイトにウォレットを接続してしまった場合、その時点で秘密鍵の漏洩や資産の抜き取りが可能になります。特に初心者が陥りがちなのが、「何も表示されなかったし、操作もしなかったから大丈夫だろう」と思い込むこと。接続しただけで情報が読み取られるケースは存在するため、怪しいリンクには“開かない”という姿勢を貫くことが最も確実な防御です。

セキュリティとプライバシーの見落とし

フリービットコインを得る際には、多くの場面で「何かしらの情報提供」が求められます。メールアドレス、電話番号、SNSアカウント、場合によってはKYC(本人確認書類)など──これらは単なる登録情報ではなく、将来的にリスク要因へと変化し得る“足跡”です。

特に日本国内から海外のサービスを利用する場合、プライバシー保護の枠組みが曖昧なまま進むことが多く、万が一情報漏洩が発生しても、日本の法制度では守りきれないケースがあります。VPNを使って接続していたとしても、アカウント情報に基づいてマーケティング目的でプロファイリングされることは十分にあり得ます。

また、一度提供した情報は原則として「取り戻せない」ものです。削除依頼を出しても、実際にはバックアップに残っていたり、第三者企業に既に渡っていたりする可能性があり、これが後になって“迷惑メール地獄”や“アカウント乗っ取り”といったかたちで表面化することもあります。

短期的な報酬よりも、長期的な影響の方が大きい場合もある──その視点を持つことが、フリービットコインの利用では何よりも重要です。

法律と税務の盲点

意外と見落とされがちなのが、報酬として得たビットコインも、れっきとした「所得」であるという点です。日本では、暗号資産の取得は雑所得として課税対象となり、年間で20万円を超えると確定申告が必要になります。「無料でもらっただけ」でも、それが1円でも価値を持つなら、原則として申告対象になるというのは、多くの人にとって直感に反するルールです。

たとえば、BinanceのLearn & Earnで5ドル相当のBTCを得たとしましょう。その時点では申告義務がなくても、年内に他の報酬を含めて20万円を超えた場合、その5ドル分の取得価格を証拠として記録しておかないと、正しい計算ができません。しかも、トークンによっては価格の履歴が不明瞭だったり、円建てでの価値が曖昧だったりするケースもあり、後から「税務処理ができない」状態になることすらあります。

さらにややこしいのは、もらった時点と売った時点の価格差にも課税される点です。受け取ったBTCが1万円相当で、数ヶ月後にそれを1.5万円で売却すれば、その5,000円が譲渡所得としてカウントされます。つまり、最初の「無料」は、後になって複雑な計算作業と帳簿管理を求めてくるわけです。

こうした事態を避けるには、トランザクション履歴や価格記録を自分で保存しておく必要があります。BinanceやBybitなどではCSV出力が可能ですが、日本円換算まではしてくれません。Googleスプレッドシートなどで記録用のテンプレートを自作し、「いつ、どの通貨を、いくら相当で得たか」「その後どう動かしたか」を書き留めておくだけでも、確定申告時の負担は大きく違ってきます。

報酬が少額だからといって放置していると、ある年に急に累計額が閾値を超え、「あのときのデータがない…」という事態にもなりかねません。暗号資産で得るものは“資産”である以上、取得時点からすでに「税の対象」なのだという認識を、早めに持っておくべきです。

クリプトジャッキングとマルウェアの温床

最後に、より技術的なリスクとして無視できないのが「クリプトジャッキング」です。これは、無料マイニングサイトや報酬系アプリを利用した際に、ユーザーのデバイスに不正なスクリプトが埋め込まれ、知らないうちにCPUやGPUを使って勝手にマイニングされるという現象です。

表向きは「あなたの端末でマイニングする代わりにBTCを還元します」と説明しているサービスでも、実際には極端に低い還元率で、システム資源だけが過剰に搾取されているケースが少なくありません。また、こうしたスクリプトはバックグラウンドで動作し続けるため、気づかぬうちに発熱や電力消費が増加し、パソコンやスマホの寿命を縮める原因にもなります。

一見すると単なる“重さ”や“動作の不調”に見えるかもしれませんが、それが不正なマイニングである可能性を疑うべき場面は、実際に存在します。とくにChrome拡張機能やAPKファイルをインストールするよう促されるサービスでは、十分な注意が必要です。

技術的な防御手段としては、広告ブロッカーやスクリプトブロッカーの導入、信頼できるウイルス対策ソフトの常駐などが有効ですが、最も確実なのは「そもそも怪しいサイトを使わない」ことに尽きます。

2025年春の最新動向とトレンド

フリービットコインの仕組みはここ数年で大きく変わりました。ただ単に「無料でもらえる」ことに惹かれて集まる時代から、「どう設計すれば人が動くか」「学習や習慣とどう結びつけるか」といった思考が色濃く反映される設計へと進化しています。2025年の春、特に目立つ変化は3つあります──報酬設計の変化、ユーザー参加の分散化、そして“無料”という言葉そのものの再定義です。

Earnモデルの高度化とゲーミフィケーション

まず最も顕著なのが、「学んで稼ぐ」モデルの洗練です。CoinbaseやBinanceといった大手に加え、新興プロジェクトも続々と自前の学習プログラムを展開しています。2025年春には、Bitgetが日本語対応の「クイズ形式トークン獲得キャンペーン」を開始し、短時間で学べて即時に報酬がもらえるUXを実現しました。

以前は動画を視聴してクイズに答えるだけのシンプルな構造でしたが、現在ではステージ進行型、デイリーチャレンジ制、さらにはNFTバッジの収集による追加報酬など、ゲーミフィケーション要素が積極的に取り入れられています。

この変化は、ユーザーの継続率に直結しています。一度きりで終わるエアドロップとは違い、継続的に訪問してもらうための“仕掛け”が、学習と報酬をつなぐ重要な橋渡しとなっているのです。

中央集権から“自己主導型”へ

2025年現在、エアドロップの世界では「ただ登録して待つ」だけでは報酬を得られなくなりつつあります。代わりに主流になってきたのが、“実際にプロジェクトを使ったユーザー”を優先する配布モデルです。LayerZero、ZetaChain、Scrollなどはその典型で、報酬の対象となるのは、オンチェーンでの操作履歴が確認できるアドレスに限られます。

その結果、「もらえるかどうかは、どれだけ使ったかで決まる」という新しい常識が浸透し始めました。単にXでフォローしてフォームを提出するだけでは不十分で、ブリッジを使い、数回のトランザクションを実行し、投票やステーキングまで行ってようやく「本気で使っている」と認識されるようになっています。

この仕組みは、公平性の観点では優れています。しかし、初めてこの世界に入る人にとっては、非常にハードルが高いものに見えます。「手数料を払ってまでブリッジ?」「うまく送れなかったらどうしよう?」──そうした不安が、参加を妨げていることも事実です。

とはいえ、今後の無料配布の多くは、この“参加証明型”になると予測されます。そして裏を返せば、「少しだけでも行動した人」には、静かに大きなチャンスが訪れる時代です。初めての人はまず、テストネット上での操作(Gas代不要)から慣れることをおすすめします。ZetaChainやTaikoなどは、初心者向けのハンズオン型キャンペーンも用意しており、参加するだけでトークンが得られるケースもあります。

誰よりも早く、誰よりも深く使った人にこそ報酬が届く──今のフリービットコインは、そんな構造へと確実に変わりつつあるのです。

“無料”の再定義:労力ベース経済圏へ

かつて「フリービットコイン」と言えば、1クリックでサトシがもらえるイメージが強かったものですが、2025年現在では、意味合いが変わりつつあります。今の“無料”は「金銭的な支出はないが、一定の労力・関与が求められるもの」として再定義されており、ユーザー側の“手間”が価値として組み込まれています。

この変化は、特に日本人ユーザーにとって重要な示唆を含んでいます。「手間がかかるからやらない」という選択は今後、チャンスを逃すことにも直結しやすくなるからです。逆に、SNSでの継続的な発信、DeFiやNFTサービスの試用、ガス代を抑えるための工夫といった小さな努力が、そのまま将来的なエアドロップや報酬獲得につながる可能性が高まっています。

つまり、これからの“フリービットコイン”とは、「何もしないでもらえるもの」ではなく、「参加し、理解し、振る舞うことで得られる報酬」へと変質しています。その変化を理解した上で取り組めば、単なるノベルティではない、本質的な資産形成の第一歩にもなり得るのです。

第まとめ — 安全かつ効果的にフリービットコインを獲得するために

ここまで読み進めてきたあなたは、もう「フリービットコイン」という言葉に対して、単なるお得感や好奇心だけでは向き合えなくなっているはずです。無料でビットコインを得る手段は確かに存在しますが、それぞれには仕組み、背景、そして代償があり、それを知らずに飛び込むのは「リスクの小さな投資」であると同時に、「情報リテラシーが問われる実地訓練」でもあります。

報酬の形も多様です。数サトシを積み上げるような細やかな方法から、学習やアクションを通じて数千円相当を得るものまで。けれど、どの手法であれ、共通して求められるのは“使う側の意識”です。「なぜ無料なのか」「誰にとって得なのか」「自分は何を提供しているのか」──この問いを投げかけながら使ってみるだけで、見える景色は大きく変わります。

特に2025年現在は、受け身では通用しなくなりつつあります。もらうためには「知っていること」「使っていること」「関与していること」が求められます。言い換えれば、受動的な「もらう」ではなく、能動的な「関わる」へと、ユーザーの立場が変わりつつあるのです。

もちろん、すべての手段を試す必要はありません。性格や時間の使い方、目的によって選ぶべき方法は変わります。たとえば「遊び感覚でやってみたい」ならフォーセットやキャッシュバックが合っているかもしれませんし、「少しずつ学びながら貯めたい」ならLearn & Earnや自己主導型エアドロップがフィットするでしょう。大切なのは、期待値をコントロールし、自分に合ったラインを見極めることです。

リスクは確実に存在しますが、正しく知っていれば、無視するのではなく“管理する”ことができます。そしてその経験は、ビットコインやWeb3に触れる中で、確実にあなた自身の判断力と情報感度を高めてくれるはずです。

最後に一つだけ言うなら──「フリービットコイン」は、単なる報酬ではありません。ブロックチェーンという複雑で不可視な仕組みに対して、自分の手で何かを“確かめる”ための最もやさしい入り口なのです。

よくある質問(FAQ)

フリービットコインは本当に“無料”なんですか?

完全に金銭の支出がないという意味では「無料」です。ただし、メールアドレスの登録、広告の閲覧、ウォレット接続、クイズ回答など、何らかの“労力”や“関与”が求められます。その代わりに報酬が得られるという点で、“時間と行動を使って得るビットコイン”だと考えるのが現実的です。

フリービットコインサイトに個人情報を登録しても安全ですか?

サイトによります。大手取引所や信頼あるプロジェクトのLearn & Earn系キャンペーンであれば、セキュリティやプライバシー面の管理体制が明示されています。ただし、フォーセット系や報酬系タスクサイトでは、情報が外部に流れるリスクもあるため、登録前に運営元やドメイン、評判をしっかり確認する必要があります。

本当に報酬がもらえるんですか?詐欺ではありませんか?

本物もありますが、詐欺も多い世界です。特に「高額すぎる報酬をうたうもの」「ウォレット接続を急がせるもの」「日本語が不自然なサイト」には注意が必要です。報酬の有無だけでなく、出金できるかどうか、履歴が残るかどうかも重要な判断ポイントです。

税金はかかりますか?申告しないといけませんか?

はい。日本では、フリービットコインで得たBTCも「雑所得」として課税対象になります。年間で一定額を超えると確定申告が必要になりますし、エアドロップや報酬として得た時点の価格で所得計上されるため、履歴をきちんと保存しておくことが重要です。

初心者におすすめの獲得方法はありますか?

最もリスクが低く、操作も簡単なのはLearn & Earnプログラムです。動画を見てクイズに答えるだけで報酬が得られるため、初めての人でも安心して始められます。フォーセットも一部には有効ですが、広告や詐欺のリスクが高いため、十分に調べてから使うべきです。

税金はかかりますか?申告しないといけませんか?

はい、かかります。暗号資産で得た報酬は、金額の大小にかかわらず「雑所得」に分類され、年間20万円を超えると確定申告が必要になります。特にエアドロップや報酬としてもらった場合、その受け取り時点の価格で所得計上しなければならず、記録を取っていないと正確な申告が困難になります。取引履歴を出力できるよう、なるべく大手サービスを使い、取得時の日本円換算額をメモしておく習慣をつけておくのが理想です。

初心者におすすめの獲得方法はありますか?

Learn & Earn系のプログラムは初心者にとって理想的です。たとえばBinanceやBitgetでは、動画を見てクイズに答えるだけで報酬がもらえ、手順も丁寧に解説されています。まずはこうした公式のキャンペーンで「ウォレットに入る感覚」を体験し、その後、フォーセットやエアドロップに広げていくのが安全な導線です。最初のうちは、メインのウォレットではなく“練習用アドレス”を使って始めるのも良い方法です。

フリービットコインは、うまく使えば暗号資産の世界に安心して入るための“橋”になります。ただし、急ぐ必要はありません。信頼できる方法を一つずつ試しながら、自分なりのスタイルを見つけていけば十分です。もらえる額よりも、「その過程で何を学ぶか」が、最終的にはもっと大きな価値になるはずです。

あとがき

無料でもらえるものなんて、信用しすぎちゃいけない。でも、全部疑っていたら何も始まらない。そのあいだをうまく歩く感覚──それが、フリービットコインを使うという行為の本質かもしれません。報酬は小さいけれど、自分で確かめて得た経験は、意外と長く残るものです。

Post Comment