ビットコイン最高値更新の理由と今後の展望【2025年】

こんにちは、中村健司です。

ビットコインが最高値を更新するたびに、ニュースは盛り上がり、SNSでは強気な予想が飛び交います。でも、そうした“結果”の背景には、もっと静かで確かな“構造”があることを、私は何度も実感してきました。

価格が動いたあとに理由を探すのは簡単です。けれど、私たちに本当に必要なのは、どうして今の水準にあるのか、そしてそれが持続し得るのかを、事前に構造的に理解しておくことです。

この記事では、2025年春のビットコイン上昇の背景にある要因を、金利政策・制度動向・投資需要といった視点から冷静に読み解き、これからの展望を整理していきます。ただの予測ではなく、「なぜそうなるのか」を見つめるための一歩として、ぜひ最後までお付き合いください。

序文 – 2025年春、ビットコインはどこまで行くのか?

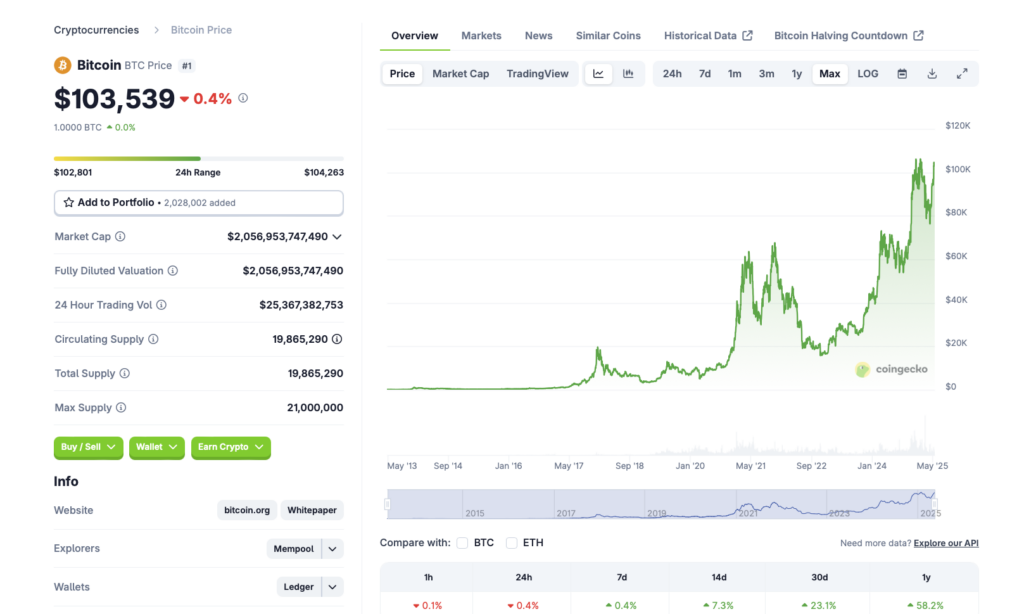

チャートを見て、少し息を呑んだ人もいるのではないでしょうか。2025年4月、ビットコインはついに10万ドルの大台を突破しました。ニュースアプリの通知でその数字を見たとき、「いよいよか」と感じた人もいれば、「またか」と思った人もいるでしょう。とはいえ、今回の急騰には以前とは違った“地味な迫力”のようなものがあります。ただ騒がれているのではなく、何かが静かに動いているような空気。

では、いったい何が今の相場を押し上げているのか?どうして「いま」再びビットコインが市場の中心に返り咲いているのか?この記事では、その背後にある構造的な要因、つまり目に見えない「流れ」を一つずつ解きほぐしていきます。

もちろん、価格だけが問題ではありません。どうしてそんなに値上がりするのか?この動きには意味があるのか?それとも、また一時的な盛り上がりに過ぎないのか?──こうした問いは、投資をしている人にとっても、していない人にとっても他人事ではないはずです。なぜなら、ビットコインはもはや“仮想通貨”という枠の中に収まっていないからです。

たとえば、こんなニュースをご存じでしょうか?

- 米国の一部州が政府レベルでビットコインの備蓄を始めたこと

- 金利政策に関して、FRBの発言が仮想通貨市場に影響を与えていること

- ETFを通じて、年金基金や保険会社のような機関投資家が静かに買い始めていること

これらはすべて、ただの相場の話ではありません。政治、制度、資本構造──つまり社会そのものの“重心”が、わずかに仮想通貨側へ傾いていることを示しています。

この連載ではまず、マクロ経済の文脈から今の価格上昇を読み解きます。続いて、制度面でどんな変化が起きているのか、機関投資家の動きは何を意味するのか、そして最終的に、私たちはこの先どう動くべきなのか?という問いに向き合います。

ちなみに、この記事は「買うべきか、売るべきか」を教えてくれるタイプの内容ではありません。むしろ、「なぜこれが起きているのか」「その現象は、社会やお金の在り方とどう関係しているのか」といった、やや遠回りな問いかけを大事にしています。

もちろん、途中で「あれ、これは何の話だっけ?」と思う場面もあるかもしれません。けれど、そういう小さな違和感や疑問こそが、今回のような価格高騰を“ニュース”ではなく“兆し”として捉えるための入り口になるのではないでしょうか。

価格上昇の構造 – 見えにくいが確かな「土台」

価格が急上昇しているとき、私たちはどうしてもその“結果”ばかりを見がちです。でも、本当に重要なのは、その結果を支えている「構造」のほう。つまり、どんな地面の上にその値段が立っているのか──という話です。

ここではまず、マクロ経済の視点から、今のビットコイン高騰を支える3つの基礎を探っていきます。

米国の金利政策と利下げ期待

なぜこの話題から始めるのか?

仮想通貨の価格変動は、よくも悪くも「ドルの顔色」を見ています。2022年から2024年にかけての利上げ局面では、ビットコインは何度も急落しました。逆に、今市場が「次の利下げは近い」と感じると、それだけで価格が跳ね上がることがあります。

この金利の動きは何を埋めようとしているのか?

簡単に言えば、景気とインフレの“帳尻合わせ”です。FRB(米連邦準備制度理事会)は、インフレを抑えるために金利を上げ続けてきましたが、それに伴って経済全体が減速してきた。いま、金利を下げるかどうかという判断は、インフレ率と雇用統計の綱引きの中で行われています。

読者にとっての実感は?

もし利下げが始まれば──それはお金が再び動き始めるサインです。株式市場、住宅ローン、企業の投資、そして仮想通貨。あらゆる金融商品が、「再びリスクを取れる環境」に戻り始める。ビットコインの急騰は、その“先取り反応”とも言えるのです。

注意すべき落とし穴は?

利下げは万能ではありません。もし市場が利下げを期待しすぎていて、実際に下がらなかった場合、逆方向のショックが一気に来ます。また、利下げが景気の後退を裏付けるサインだった場合、「なぜ下げるのか?」という疑念が広がり、価格の乱高下を招くこともあります。

米中関係と地政学的な“安心感”

なぜここでこの話?

2025年3月、米国と中国が一部関税を引き下げる合意に至ったことが市場に安心感をもたらしました。普段なら仮想通貨とは関係なさそうに見える話題ですが、実は深くつながっています。

何の問題を埋めようとしていたのか?

ここ数年、米中関係は「冷戦寸前」とも言われるほど緊張していました。その間、資本市場は防御的になり、特にリスク資産である仮想通貨は買われにくい環境にありました。ところが、関税引き下げという具体的な“雪解け”の動きがあったことで、資金の動きが解凍され始めたのです。

なぜ読者に関係がある?

あなたが個人投資家であっても、あるいは投資していない人であっても、資本市場の安定は生活コストや将来設計にじわじわ影響します。たとえば、円安が進むかどうか、エネルギー価格が落ち着くかどうか──そうした日常的な不安要素に、地政学の緊張緩和は意外なほど効いてくるのです。

でも気をつけたいことは?

“安心感”は非常に不安定です。もし次の選挙や国際的な事件で緊張が再燃すれば、市場はまた防御に走るでしょう。特に仮想通貨は、リスクオン・リスクオフの切り替えに敏感すぎるほど敏感です。

インフレの再燃と「資産逃避」としてのBTC

なぜこの視点を加えるのか?

2024年にインフレ率が一度落ち着いたと思われた矢先、2025年に入ってからまたじわじわと上昇傾向にあります。エネルギー価格の高止まり、輸送コストの再上昇、そして中東情勢の不透明感──こうした要因が複合的に影響しています。

どんな問題を回避しようとしている?

人々はインフレ下で「貨幣価値が目減りする」ことに敏感になります。預金の利息では追いつかない。株も不安定。となると、一定の希少性がある資産、特に発行上限が明確なビットコインに“逃げる”動きが出てくるのは自然な流れです。

それが読者にどう響く?

「円のままで持っていて大丈夫なのか?」という問いは、何も大口資産家だけの話ではありません。たとえ数万円でも、インフレの中で価値を守る手段として、ビットコインは意外と“地味で実用的”な選択肢になりつつあります。

でも罠もある?

ビットコインがインフレに強いと言われるのはあくまで理論上の話であって、実際には相場のムードに大きく左右されます。「守り」のつもりで買ったのに、短期的に20%下がる──というようなズレは珍しくありません。

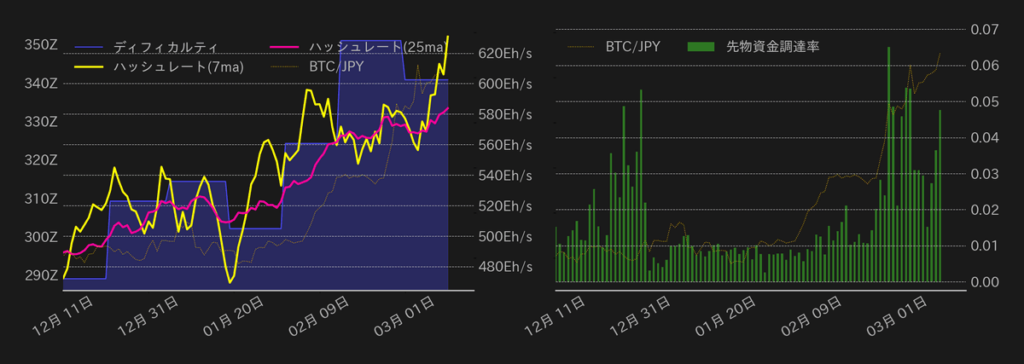

このパートで見てきたように、ビットコインの高騰には、派手なニュースよりも、こうした土台の変化がじわじわと効いています。

次は、その上に積み上がる「制度」と「投資家行動」の話。いわば、骨組みの上にどんな建物が立ち始めているのか──という視点に移っていきましょう。

制度とプレイヤーの変化 – 誰がルールを書き換えているのか?

ビットコインの価格が動くとき、私たちはつい「誰が買ってるのか?」「次に何が起きるのか?」を気にしてしまいます。でも本当に深く効いてくるのは、“誰がゲームのルールを書き換えているのか”です。つまり、制度や政策、そして市場の外から静かに入り込んでくるプレイヤーたちの動き。

このパートでは、政府と機関投資家の関与、そしてそれにまつわる制度の変化を、具体例を交えて考えていきます。

機関投資家とビットコインETF – “遊び”から“商品”へ

なぜETFの話が出てくるのか?

2024年から2025年にかけて、米国で複数のビットコインETFが承認され、大手機関投資家が初めて“公式に”ビットコインに触れられるようになりました。これは、いわば仮想通貨が「ウォール街の棚」に置かれた瞬間です。

それは何を解決した?

これまで機関投資家は、ボラティリティや規制リスクを理由にビットコインを“買いたくても買えない”立場にありました。ETFの登場によって、その“参入障壁”が制度的に取り除かれたのです。

なぜ読者に関係がある?

ETFを通じてビットコインに資金が入るということは、価格に安定した“下支え”ができ始めたということ。つまり、私たち個人が買うときも、「極端な暴落の確率」が少しずつ変わってくるのです。

ただし注意点もある?

ETFが“安定剤”になるというのは希望的観測でもあります。ETFによって流動性が高まる反面、短期的なポジション調整による“揺れ戻し”も起こりやすくなります。さらに、ETFを通じて間接的にしかビットコインを保有できない場合、自己保管という仮想通貨本来の思想からも遠ざかってしまいます。

国家レベルの関与 – 戦略備蓄と政治の道具化

これが出てきた背景は?

2025年に入って、トランプ政権が戦略的ビットコイン備蓄(Strategic Bitcoin Reserve)の構想に言及しました。石油や金のように、国家が“備える資産”として仮想通貨を見始めたという点で、これは極めて象徴的な動きです。

どんな問題を埋めようとしている?

米ドルの信用や地政学リスクが揺らぐ中で、米国が「次の価値保存手段」を模索している表れとも考えられます。金と違って、移送も保管も比較的容易なビットコインは、“ポスト・ドル時代”の備えとして浮上しているわけです。

なぜ私たちにとって無関係ではないのか?

もし国家レベルでの備蓄が進めば、市場で流通するビットコインの量が絞られ、価格の下落リスクが構造的に下がる可能性があります。個人にとっても、「いつか政府がこれを本格的に買い始めるかもしれない」という前提で考えることが、投資判断に影響するようになります。

ただし皮肉もある?

もともと国家に支配されないことを理念としていたビットコインが、いまや国家の“政策オプション”になりつつあるというのは、ある種の逆説でもあります。国が買うときに売り抜けるのは誰か?その構造の中で、私たちはどう立ち回るのか?考えるべき問いはむしろ増えているのかもしれません。

規制とルールの再編 – “黙認”から“設計”へ

なぜここが重要?

2023年以前、仮想通貨規制は「とにかく取り締まるか、放置するか」の両極でした。ところが近年、多くの国で明確な枠組みが整備されつつあります。「やっていいこと」「やってはいけないこと」が制度の中で明文化され、プレイヤーの行動にも予測可能性が出てきました。

何を解決しようとしている?

法的リスクの高さは、仮想通貨市場にとって最大のボラティリティ要因の一つでした。規制の明確化は、長期的な資本の流入を可能にし、いわば“経済のレール”の上を走れる環境を作ろうとしています。

なぜ気にするべきか?

ルールが整えば、詐欺や無責任な運営が減ります。逆に言えば、今後は「適法に運営されているか?」が、プロジェクトを選ぶ上での重要な判断基準になっていくということでもあります。

しかし見落としがちなのは?

制度の整備が進めば進むほど、ビットコインや仮想通貨が“制度に取り込まれていく”側面も強まります。自由度や匿名性、自己主権性といった本来の価値が失われる可能性も、並行して進んでいるのです。

これまで見てきたように、今のビットコイン価格には、個人の売買や日々のニュースよりも、もっと大きな仕組みの動きが深く関わっています。ETFという入口、国家というプレイヤー、規制という骨組み──それぞれがゆっくりと市場を変質させているのです。

次は、ビットコインの“内側”──つまり技術的進展と市場の成熟──に目を向けていきます。なぜ「ただのコイン」が、ここまで多くの構造に食い込めるのか?その理由を探っていきましょう。

技術と市場の成熟 – ビットコインは「育って」きたのか?

ここまでで、外部の力──つまり金利や政治、制度によって価格が押し上げられている構造を見てきました。でも、「それだけでビットコインがここまで来られるだろうか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。実際のところ、ビットコインの中身、つまり技術とユーザー環境自体も着実に進化しています。そしてその進化は、価格の安定性や使われ方に密接に関係しています。

スケーラビリティの進展 – 送金詰まりと高額手数料の時代は過ぎたのか?

なぜいまこの話?

かつてビットコインは、「手数料が高すぎて送れない」「混雑していて着金しない」という問題でよく叩かれていました。特に2021年のバブル期、1回の送金に3000円かかるケースもあったほどです。しかし、2023年以降、こうした問題に本格的に対応する技術が実装され始めました。

どんな課題に向き合ってきたのか?

一言でいえば「ビットコインは大勢で使うには不便すぎる」という根本的な問題です。処理能力が低いため、ブロックチェーンはすぐに混雑し、ユーザー体験はお世辞にも快適とは言えませんでした。

なぜ私たちに関係がある?

今では、Lightning Networkなどのセカンドレイヤー技術が現実的に機能し始めています。たとえば数十円で送金できるケースも増えてきました。これはつまり、ビットコインが“保存するだけ”の資産から、“動かして使える”道具へと徐々に変わってきたということ。使い勝手が改善すれば、実需が増え、投資先としての信頼感もまた強まります。

でも、過信は禁物?

とはいえ、Lightningの普及は国や地域によって偏りがあり、まだ技術的な壁も多いです。ノードの分散性やUXの分かりにくさといった問題も残っており、万能とは言い切れません。

ユーザー層の変化 – “ギャンブル”から“選択肢”へ

なぜこれは重要か?

2020年代前半、仮想通貨は「一発当てたい人」のための投機市場というイメージが強くありました。ところが、2024年〜2025年にかけて、実際に使っている人のプロフィールが大きく変わってきています。

何が変わった?

かつての20代男性中心の投機層に加え、今では中高年の資産防衛目的の購入者や、インフレリスクを意識した中小企業経営者まで広がりを見せています。さらに、開発者や経済学者のコミュニティからも技術的な改善提案が継続的に行われており、以前のような“放置されるコード”という印象も変わってきました。

読者にとっての意味は?

市場参加者の多様化は、価格の安定性にも影響します。たとえば短期的な利益狙いの参加者が多ければ、市場はどうしても乱高下しやすくなります。逆に、長期保有前提の参加者が増えれば、価格は落ち着きやすくなるのです。

落とし穴は?

一方で、ユーザーが多様化することで「ビットコインとは何か」というコンセンサスが崩れ始めているとも言えます。保存?支払い?投機?それぞれの目的によって最適な仕様が変わるため、方向性が曖昧になるリスクも抱えています。

金融システムとの接点 – 銀行口座が不要な世界は来るか?

なぜこの話題が出てくるのか?

ここ数年で急増しているのが、“ビットコインしか使えない環境”──特に新興国における実需です。トルコ、アルゼンチン、ナイジェリアなど、信用不安やインフレが深刻な国では、「銀行よりビットコイン」のような選択肢が現実味を帯びてきました。

何を変えようとしている?

銀行システムにアクセスできない人たちが、価値を保ち、送金し、取引できる手段としての仮想通貨。それはまさに「金融包摂(financial inclusion)」という視点から再定義されつつあります。

なぜ読む側にとって重要なのか?

私たちが日本にいる限り、銀行にアクセスできるのは当たり前です。でも、グローバルに見ればそれは非常に恵まれた環境。そうした前提が崩れる場所では、ビットコインは“最後に残る選択肢”であり続けていること。それを知ることは、自分の投資判断にも広い視野をもたらします。

ただし、注意点も?

こうした用途が現実化するには、ネット環境、端末、教育といった“周辺条件”も整っている必要があります。また、国家による禁止や制限のリスクも絶えず存在しています。

ここまでで見えてきたのは、ビットコインが「たまたま高騰している資産」なのではなく、「それなりの理由を持って、今この位置にいる存在」だということです。技術も、ユーザーも、社会的文脈も──確かに、ゆっくりと“育って”きている。

では、ここから先はどうなるのでしょうか?次は予測とリスクに目を向けて、未来の地図を描いてみましょう。

これからどうなるのか?──予測は希望か、罠か

ここまで、外側と内側からビットコインを眺めてきました。金利や制度の動き、技術進化やユーザー層の変化──それぞれが静かに価格を押し上げてきたのは確かです。

でも、いま私たちが最も気になるのは「この先どうなるのか」。10万ドルを超えた今、上を目指すのか、反落が来るのか、それとも……という感覚のまま、誰もが様子をうかがっているのが実情かもしれません。

ただ、この「未来を知りたい」という欲求は、同時にもっとも判断を狂わせやすい領域でもあります。予測には希望があり、罠もある。だからこそ、このパートでは楽観も悲観もせず、可能性と不安定さを同時に見つめる目線で、未来のヒントを拾っていきます。

強気な声が増えている。でもそれは何に基づいているのか?

「ビットコイン、次は20万ドル」。こんな見出しを最近目にしたことがあるかもしれません。実際、Standard CharteredやArk Investなど、一部の金融機関は2025年中の目標価格として12万〜20万ドルを掲げています。

たしかに、こうした強気予測が出てくるのには理由があります。ETFの資金流入が安定していて、FRBの利下げも視野に入り、半減期も通過した──つまり、売り圧が減って買い圧だけが残りやすい構造がある。そうした要素が組み合わされば、「上がって当然」という見方も、理屈としては成立します。

ただし、それが「確定した未来」ではないのは当然のこと。予測はいつでも“前提の束”でできていて、そのどれかひとつが崩れるだけで、見通しはガラリと変わります。たとえばETFの需要が失速すれば?あるいは利下げが後ろ倒しになれば?──そのとき、“強気”はあっという間にノイズへと変わるかもしれません。

市場が熱くなるときほど、冷静さが求められる理由

いま、価格のグラフだけ見れば、何となく「上がって当然」という空気があります。買えば勝てる。そんなムードが少しずつ広がっているのも感じられます。

でも、振り返ってみてください。2021年の春も、同じような楽観が市場を包んでいました。そしてその直後、ビットコインは半年で半値になっています。

今回が同じとは限らないけれど、同じ要素はあります。値上がりによって注目が集まり、注目が集まったことでさらに価格が上がる──それ自体は悪循環ではありませんが、出口が見えないまま乗ってしまうと、突然の反落に備えることができなくなってしまいます。

しかも、いまの価格帯は「歴史的高値圏」です。つまり、過去に参考になる“天井”が存在しません。心理的にもテクニカルにも、支えがない空中戦に近い状況です。こんなときこそ、「今のこの上昇は、何に支えられているのか?」という問いかけを忘れないことが、大きなブレを避ける一歩になります。

楽観の先にある摩擦──それでも残る「未解決」

たとえば仮に、ビットコインが本当に20万ドルに達したとしましょう。それが社会の中で完全に定着したとき、すべてが理想通りにいくかというと、そう単純でもありません。

技術的な限界──たとえばスケーラビリティやエネルギー効率の問題は、まだ本質的には解決されていません。国によっては法規制の整備が進んでいる一方で、税制との折り合いは曖昧なままです。そして何より、「非中央集権」という思想と、「国家主導の制度」という現実の間にあるギャップは広がり続けています。

つまり、価格が上がることで浮かび上がってくる“違和感”もあるということです。それは、自由のための通貨だったはずのビットコインが、いまや国家戦略やETF商品という形で“吸収されていく”ような感覚。それを良しとするかどうかは、投資家一人ひとりが、自分の軸で考えるべき問いになっていくはずです。

だからこそ、「いくらになるか?」という問いだけでは足りません。むしろ、「この動きの中で、自分は何を見て、何を信じるのか?」という問いこそが、これからの時代を乗り切る上での手がかりになります。

それが価格上昇という表層の裏にある“構造”をここまで掘ってきた理由です。

次は、少し視点を変えて──ここまでの内容を踏まえた上で、よく聞かれる質問を一つずつ取り上げて整理してみましょう。自分の中での理解を深めたり、判断の軸を確認する手助けになるかもしれません。

よくある質問 – 素朴な疑問こそ、考える手がかりになる

ビットコインの価格が動くたび、検索欄には似たような質問が並びます。「今買うべき?」「なぜこんなに上がっている?」「またすぐ下がるのでは?」──どれもシンプルだけれど、答えは簡単ではありません。

このパートでは、最近特に多く聞かれる問いをいくつか選び、その背景や前提ごと丁寧に紐解いてみます。内容を“まとめる”というよりは、むしろ一度立ち止まって、一緒に考え直すためのパートです。

なぜいま、ビットコインは再び史上最高値を更新したの?

表面的には、「FRBの利下げ期待」「ETFへの資金流入」「半減期」といった材料が積み重なって──という説明で済んでしまうかもしれません。でも、もう少し深く見てみると、今回の上昇には“質の変化”が伴っているように感じられます。

たとえば以前は、価格上昇の主な原動力は個人投資家の熱狂でした。今回はそれに加えて、機関投資家や国家、制度設計者といった「構造を動かせる側のプレイヤー」も参加している。つまり、相場の“熱量”だけでなく、“構造的な体温”が上がってきた印象があるのです。

それが良いことなのかどうかは、まだわかりません。ただ、今回の高値は単なる“また来たバブル”というより、「時代が次の段階に移行しつつあるサイン」だと見ることもできるはずです。

今からでも遅くない?もう“高値づかみ”なのでは?

これは誰もが気になるところ。でも、その問いを「今は高い or 安い」という二択で捉えてしまうと、判断がぶれやすくなります。

むしろ、「自分がどういう前提でこれに関わるのか」というスタンスの問題なのかもしれません。たとえば──

- 短期的な利ざやを狙うなら、今は確かに“高値づかみ”のリスクがある。

- 一方で、ビットコインを5年〜10年の視点で見ている人にとっては、今の価格も「序章」に過ぎないかもしれない。

つまり、答えは価格の水準ではなく、自分の“時間感覚”によって変わるということです。

結局、ビットコインって“使える”の?それとも“貯めるだけ”?

この問いはシンプルに見えて、実はとても根本的なテーマを含んでいます。

ビットコインは「支払う通貨」なのか、それとも「保存する資産」なのか。ここには常に緊張関係があって、どちらかに完全には振り切れません。技術的にはLightning Networkの普及で、少額決済にも使えるようになってきています。でも現実には、多くの人が「保存用のデジタル金」として扱っているのも事実です。

だからこそ、両立をどう図るか──つまり「便利でありながら、価値が下がらないもの」としてのバランスが、今後の最大の課題なのかもしれません。

政府が本格的に関与しはじめたら、ビットコインの“自由性”はなくなるの?

これは正直、答えにくい問いです。でも、無視できない重要な視点です。

一部の国では、戦略的備蓄資産としてビットコインを取り入れる動きも始まっています。それが流動性や信頼性を高める一方で、国家が仮想通貨を“都合よく使う”未来が近づいているとも言えます。

非中央集権という価値と、制度への吸収という現実。この間に生まれる摩擦を、誰がどう捉えるのか──それは市場というより、社会の哲学的な問題に近いのかもしれません。

小さな結論ではなく、“間”を置く時間として

このFAQパートの目的は、「正解」を示すことではありません。むしろ、よくある問いの中にこそ、ビットコインの本質──あるいは、この価格高騰が意味することの“気配”が潜んでいる気がします。

それは、ただの価格変動ではなく、金融・制度・社会の変化が交差する“観測点”としてのビットコイン。そう思ってもう一度チャートを見てみると、何か違ったものが見えるかもしれません。

おわりに──“知る”という投資

ビットコインの史上最高値更新。それは確かに、数字としては派手な出来事です。でもこの連載で見てきたように、その背景にはいくつもの静かな変化が折り重なっています。

価格が上がるという事実は、単なる結果でしかありません。大事なのは、「なぜそうなったのか」「それは何を意味しているのか」「その流れに、自分はどう関わっていくのか」といった問いを、時間をかけて引き取っていくこと。

仮想通貨をめぐる議論は、どうしても極端に振れがちです。過剰に期待するか、徹底的に否定するか。そのどちらでもなく、“考え続ける態度”を持つこと──それが、いま一番難しく、同時にいちばん必要とされている姿勢かもしれません。

今回のビットコイン高騰は、もしかしたら新たなサイクルの入り口かもしれないし、単なる反発に過ぎないかもしれない。でも少なくとも一つだけ確かなのは、「この話を考える価値」は間違いなくある、ということです。

価格を追いかけるより先に、その背景にある構造や空気をつかむこと。それ自体が一つの“投資”なのだと、私は思っています。

Post Comment