トークンブリッジの仕組みを徹底解説:異なるブロックチェーンをつなぐカギとは?

- トークンブリッジとは?その基本概念

- クロスチェーンの仕組み:どうやってトークンが移動するのか

- 主要なトークンブリッジの種類と比較

- トークンブリッジを使うメリットと活用例

- ブリッジ利用時のセキュリティリスクとは?

- トークンブリッジの使い方と手数料の仕組み

- トークンブリッジとDeFi:どのように関係しているか?

- NFTとトークンブリッジの関係性

- 日本で利用可能な主要トークンブリッジ一覧

- マルチチェーン時代におけるブリッジの重要性

- トークンブリッジと中央集権型サービスの関係

- 今後の進化:ゼロ知識証明(ZK)を用いたブリッジ技術

- トークンブリッジとNFTの連携:安全な資産移動は可能か?

- トークンブリッジ利用時の注意点とリスク管理術

- ブリッジ利用に適したタイミングと最適化の考え方

- 将来性とユーザーへのメッセージ:橋を渡る覚悟と知識の両立

- FAQ

トークンブリッジとは?その基本概念

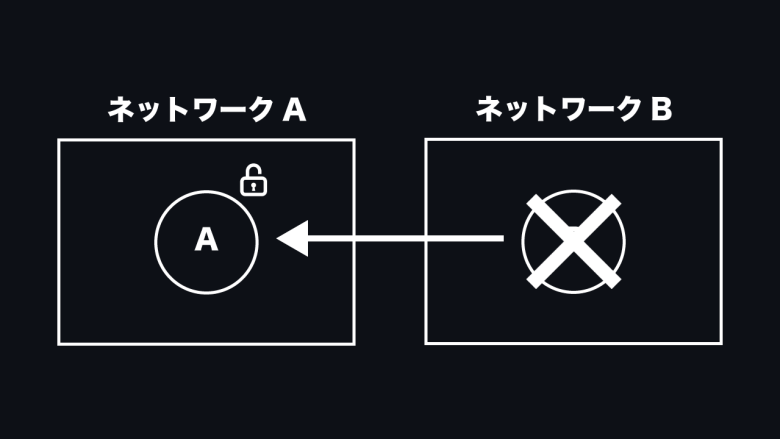

トークンブリッジとは、異なるブロックチェーン(例えばEthereumとBinance Smart Chainなど)の間で、トークンや資産を相互に移動・利用可能にする仕組みのことです。通常、各ブロックチェーンはそれぞれの規格や言語で動作しており、直接的な互換性がありません。ブリッジはその間を「翻訳者」として機能し、ユーザーの資産がネットワーク間でシームレスに移動できるようにします。

この技術はDeFiの拡大やクロスチェーンアプリケーションの発展において不可欠です。仮想通貨 アプリ 比較 日本でも触れたように、近年のアプリはこのような複数チェーン対応に追随しており、利便性の向上が求められています。

クロスチェーンの仕組み:どうやってトークンが移動するのか

トークンが異なるブロックチェーン間で移動するとき、実際にそのトークン自体が「転送」されるわけではありません。代わりに、次のようなプロセスが用いられます:

- 送信元チェーン上で元のトークンをロック(保管)

- ブリッジがそのロックを検証

- 受信チェーン上で対応するラップトークン(wrapped token)を発行

たとえば、ETHをBSCに移す場合、Ethereum側でETHをロックし、BSC側で「wETH」として同量を発行するという仕組みになります。逆に戻すときは、wETHをバーンし、その分のETHを解放します。

このように、資産のセキュリティと正確な対応関係を保つためにスマートコントラクトと検証システムが鍵となります。

主要なトークンブリッジの種類と比較

トークンブリッジにはさまざまな種類があり、それぞれの設計には異なる哲学と技術が使われています。最も一般的な種類を以下にまとめます。

| ブリッジ名 | 対応チェーン数 | 検証方式 | トークンの種類 | 特徴 |

| Wormhole | 多数 | ガーディアン(ノード) | ETH, SOL, BNBなど | クロスチェーンNFTにも対応 |

| Polygon Bridge | EthereumとPolygon間 | スマートコントラクト | ETH, ERC-20 | 安定性と信頼性が高い |

| Avalanche Bridge | Ethereumとの連携 | SGXハードウェア | ERC-20 | 高速かつ手数料が安い |

| Multichain (旧AnySwap) | 60以上 | 分散型バリデータ | 多種類 | 汎用性が高く、取扱資産も豊富 |

特にMultichainやWormholeは、DeFiユーザーの間でも人気があり、UI/UXが洗練されています。

トークンブリッジを使うメリットと活用例

トークンブリッジを利用する最大のメリットは、チェーン間の垣根を超えて資産運用ができることです。Ethereum上でしか扱えないトークンを、より安価なガス代で運用できる別チェーンに移せるのは、資産効率の向上につながります。また、ゲームNFTやメタバース資産を別のエコシステムで活用するなど、新たな使い方も登場しています。

私自身も、仮想通貨 エアドロップ 参加方法で得たトークンを、Polygonチェーンに移してからステーキングした経験があります。ブリッジを使うことで、使える選択肢が一気に広がるのを実感しました。

ブリッジ利用時のセキュリティリスクとは?

トークンブリッジの利便性は高い一方で、セキュリティリスクも無視できません。実際、過去にはWormholeやRonin Bridgeなどで数億ドル規模のハッキングが発生しています。その原因の多くはスマートコントラクトのバグや、バリデータによる不正、ガバナンスの不備に起因するものでした。

特に「中央集権型」のブリッジでは、管理者や少数のノードが資産の管理権限を持つため、不正やシステム障害がダイレクトに資産流出につながるリスクがあります。ハードウェアウォレット おすすめ 2025でも述べたように、資産を保護するためにはコントラクト監査済みのブリッジや、マルチシグ対応のものを選ぶことが重要です。

トークンブリッジの使い方と手数料の仕組み

ブリッジを使う際の基本的な流れは、トークンの選択、送信元と受信先のチェーンの指定、そして送金・確認です。ただし、それぞれのブリッジによって必要な手順やUIは異なります。

例えば、Polygon BridgeではETHをPolygonに送る際にガス代としてETHが必要ですが、Avalanche Bridgeではブリッジ手数料に加えて、チェーン側のネイティブトークン(AVAX)も消費されます。トランザクション処理にかかる時間も、ブリッジによって数分から30分程度とばらつきがあります。

一部のブリッジでは、ブリッジ手数料とは別に「トークンのラッピング手数料」や「管理費用」が発生することもあります。事前に詳細な料金体系を確認することが安心です。

トークンブリッジとDeFi:どのように関係しているか?

トークンブリッジの存在は、DeFi(分散型金融)エコシステムにおいて革命的です。チェーンごとに異なる利回り戦略、ステーブルコインの安定性、ステーキング報酬などをブリッジによって組み合わせることが可能になります。

たとえば、Ethereumで得た利回りをBSCのファーミングに移す、SolanaでNFTを購入してPolygonで転売する、というような資産戦略も、ブリッジによって成立します。複数チェーンを跨いだ資産最適化が現実的な選択肢となったのです。

DeFiを使いこなす上では、トークンブリッジの理解と運用が避けて通れない基本スキルとなっています。

NFTとトークンブリッジの関係性

NFTの世界でも、トークンブリッジは注目を集めています。特にPFP(プロフィール画像)やゲーム内アイテムなどを異なるチェーンに移動させて販売・利用するケースが増えています。例えば、Ethereum上で発行されたNFTをPolygonやAvalancheに移すことで、ガス代を抑えながら市場での流動性を得られます。

一方で、NFTブリッジでは資産の「オリジナリティ(所有証明)」を維持するために特殊なラッピング処理が行われ、発行者・所有者・移転履歴を忠実に保つよう工夫されています。

この分野ではセキュリティも重要であり、NFT 詐欺 見分け方でも紹介されているように、偽のブリッジや詐欺的なNFTミラーコピーの問題にも注意が必要です。正規のブリッジかどうか、公式リンクを使って確認するクセをつけましょう。

日本で利用可能な主要トークンブリッジ一覧

以下の表では、日本のユーザーに人気のある主要トークンブリッジを比較しています。それぞれの特徴、対応チェーン、使いやすさ、セキュリティ対策、利用料金などをまとめました。

| ブリッジ名 | 対応チェーン | 特徴 | セキュリティ | 手数料 | 日本語対応 |

| Polygon Bridge | Ethereum / Polygon | UIが分かりやすく早い処理速度 | 高(監査済) | 低〜中 | ○ |

| Wormhole | Solana / Ethereum / BSCほか | クロスチェーン対応が広範 | 中(過去に侵害あり) | 中 | × |

| Multichain | 多数のL1/L2チェーンに対応 | ガス代の自動調整が便利 | 高(分散管理) | 中 | △ |

| Synapse | Avalanche / Arbitrumほか | ブリッジ速度が非常に早い | 高(監査あり) | 中 | × |

| Stargate | Ethereum / BSC / Fantomほか | ステーブルコインに特化 | 高(流動性が豊富) | 中 | △ |

ブリッジを選ぶ際には、対応チェーンの広さだけでなく、自分の資産用途に合った速度やセキュリティを考慮しましょう。詳細な使い方については、仮想通貨 アプリ 比較 日本でも関連アプリとの相性が解説されています。

マルチチェーン時代におけるブリッジの重要性

2025年現在、仮想通貨は「単一チェーンからの脱却」が進んでいます。多くのプロジェクトがマルチチェーン展開を前提としており、ユーザーは異なるチェーンのサービスを自由に横断できることが求められます。

たとえば、イーサリアムのDeFiにある資金を、OptimismのL2へ送って手数料を抑える、あるいはBSCで得た報酬をArbitrumで再運用するなど、戦略的な運用が求められる場面が増えています。

このような動きの中で、信頼性の高いブリッジは単なる「橋」ではなく、資産管理の要とも言える存在です。特に、仮想通貨 エアドロップ 参加方法で紹介されているような新規配布プロジェクトでは、特定チェーンのアクセスが必須となることも多く、ブリッジが必須インフラとなっています。

トークンブリッジと中央集権型サービスの関係

分散型ブリッジが注目される一方で、中央集権型のブリッジも依然として多く存在します。たとえば、取引所Binanceが提供するBinance Bridgeなどは、取引所のアカウントを使って簡単に資産を異なるチェーンに移せます。

中央集権型ブリッジのメリットは「簡単さ」と「スピード」にありますが、逆に言えば、管理者に全てを任せるという点で「自己管理」が効かなくなるリスクもあります。ユーザーは利便性を取るか、自由と分散性を取るか、明確に意識する必要があります。

セキュリティを優先するなら、非カストディアルなウォレットと分散型ブリッジの併用が理想的です。

今後の進化:ゼロ知識証明(ZK)を用いたブリッジ技術

トークンブリッジの分野では、ZK-rollups(ゼロ知識証明)などの新技術が導入されつつあります。ZKを活用することで、より少ないデータで安全かつ高速なブリッジ処理が可能になり、ガス代削減にもつながります。

特に、StarkNetやzkSyncといったL2チェーンが発展する中で、ZKブリッジの技術的価値は今後さらに高まると考えられます。安全性と効率性の両立を目指した次世代ブリッジに期待が寄せられています。

この分野の動向を注視することは、将来的な資産の最適化だけでなく、詐欺のリスク回避にも役立ちます。

トークンブリッジとNFTの連携:安全な資産移動は可能か?

NFTの人気が拡大する中、NFTを別チェーンにブリッジする需要も高まっています。しかし、NFTの構造は一般的なトークンとは異なり、メタデータの保存方法やスマートコントラクトの仕様によっては、単純な移動ができない場合もあります。

一部のブリッジサービスでは、NFTをロックし、他チェーンにミラーNFTを発行するという方式を採用していますが、これは一種の「複製」であり、元の価値保証とは異なるリスクを伴います。たとえばOpenSeaでは対応チェーンが限られており、自由な移動には制限があります。

NFT詐欺や偽ブリッジも頻発しているため、NFT 詐欺 見分け方を参考にしたリサーチが、資産保全には不可欠です。

トークンブリッジ利用時の注意点とリスク管理術

トークンブリッジの利便性に魅力を感じても、常に「リスクゼロ」ではありません。主な注意点としては、以下が挙げられます。

- コントラクトのバグにより資金が失われる可能性

- フィッシングサイトや偽ブリッジの増加

- 扱うチェーンの混雑による遅延やガス代上昇

- 一部トークンが片道専用で戻せない設計になっているケース

これらを避けるためには、定評ある公式サイトからのアクセス、ハードウェアウォレット おすすめ 2025で紹介されているような安全性の高い署名方法の活用が推奨されます。また、少額で事前テスト送金を行い、ブリッジの挙動を確認することも重要です。

ブリッジ利用に適したタイミングと最適化の考え方

トークンブリッジを利用するタイミングにも工夫が必要です。たとえば、チェーン混雑が起こりにくい深夜帯を選ぶと、ガス代が抑えられることがあります。また、月末やキャンペーン時期にはブリッジボーナスや報酬が用意されるケースもあるため、情報収集も大切です。

また、複数の資産を移動する際は、一括で送らずに小分けにすることで、万一のエラー時の損失を軽減できます。最適なルートを探すには、DeFiのルーターや統合ツールを使うのも一つの手です。

将来性とユーザーへのメッセージ:橋を渡る覚悟と知識の両立

トークンブリッジは、単なるツールではなく「自分の資産をどこでどう使うか」を決める分岐点となります。特に複数チェーンを活用するトレーダーやDeFiユーザーにとって、ブリッジ選びは収益性や資産保護に直結する大事な意思決定です。

だからこそ、使う前に信頼できる情報を集め、ウォレット、チェーン、トークンの特性を理解する必要があります。このような包括的な視点を持てば、仮想通貨 エアドロップ 参加方法でのプロジェクト参加時にも有利に立ち回れるようになります。

ブリッジを通じて自分の資産世界を拡張するには、知識と準備が不可欠です。安心して渡れる橋を見極める目を持ちましょう。

FAQ

トークンブリッジを使うとき、一番注意すべき点は?

自分の経験から言うと、「公式のURLかどうかを確認すること」が何よりも大事です。以前、公式そっくりの偽ブリッジを開きそうになったことがあり、それ以来必ず正規リンクか確認するようにしています。

ガス代はどれくらいかかりますか?

自分でいろんな時間帯に試したところ、深夜(UTC基準)の方がガス代がかなり安いです。特にEthereumはピーク時だと数倍に跳ね上がるので、時間帯には注意しています。

ブリッジしたトークンを元に戻せないことはありますか?

はい、実際に一部のブリッジでは片道のみの対応しかしていません。私も以前、一方通行でしか動かせないトークンがあり、事前に確認しなかったことを後悔しました。

NFTもブリッジできますか?

PolygonからEthereumへNFTをブリッジしてみたことがあります。基本的には可能でしたが、メタデータがうまく移行しない場合もありました。対応規格を事前に確認するのが大事です。

ブリッジ中に資金を失うことはありますか?

残念ながら可能性はあります。私も1回、トランザクションが途中で止まり、サポートに問い合わせて返金してもらったことがあります。必ず信頼性の高いブリッジを使い、トランザクション履歴は保存しておきましょう。

どのチェーンの組み合わせが安全ですか?

私の使用経験から言うと、「Ethereum ↔ Polygon」や「Ethereum ↔ Arbitrum」は安定していておすすめです。大手ウォレットも対応しており、情報も豊富です。

トークンが見つからないときは?

自分も経験がありますが、多くの場合はウォレットが自動でトークンを表示していないだけです。コントラクトアドレスを手動で追加すれば表示されます。

仮想通貨のエアドロップにブリッジが必要なことはありますか?

あります。特に仮想通貨 エアドロップ 参加方法で紹介されているプロジェクトの多くは、複数チェーンでの活動履歴を求めているので、ブリッジを使った方が有利になることもあります。

安全なブリッジ利用のためにおすすめのウォレットは?

個人的にはハードウェアウォレット おすすめ 2025でも紹介されているLedgerを使っています。特にブリッジのような大事な取引のときは安心感があります。

複数のトークンを一度にブリッジできますか?

試したことがありますが、バグの可能性もあるので、私は一度に1種類ずつブリッジするようにしています。安定性重視です。

トランザクションの所要時間は?

実際に測ったことがあり、最短で1分、最長で30分近くかかったこともありました。Arbitrum → Optimismは速く、Ethereum → BNB Chainは時間がかかる傾向です。

信頼できるブリッジサービスは?

個人的にはHop Protocol、Stargate、Synapseをよく使っていて、安定性が高いと感じています。とはいえ、最新の評判や更新情報も常にチェックしています。

偽ブリッジに騙された場合はどうする?

残念ながら、資金の回収は難しいことが多いです。ただ、スクリーンショットや取引IDがあれば、サポートに相談できる可能性はあります。だからこそ、最初から安全なサービスを使うことが一番です。

スマホアプリからでもブリッジできますか?

はい、RabbyやZerionなどのアプリで実際にブリッジを使ってみました。操作は簡単ですが、結局はサードパーティのブリッジを使っていることが多いので、その中身も確認するようにしています。

ブリッジ対応のアプリ比較はありますか?

はい、最近仮想通貨 アプリ 比較 日本を参考にして、モバイルでブリッジがスムーズに行えるアプリを探しました。ユーザーインターフェースや手数料の違いも確認できて、とても参考になりました。

Post Comment