バイナンスコンバート完全ガイド|手数料ゼロの真実とコスト節約術

こんにちは、中村健司です。

「コンバートなら手数料ゼロで使える」──そんな話を聞いて、実際に使ってみた方も多いかもしれません。ただ、その“ゼロ”が本当に意味するところや、他の取引手段と比べたときの違いをしっかり理解して使っている方は、まだそう多くないのが現実です。

Binanceのコンバート機能は、確かにとても便利な入り口です。けれど、その裏には取引所の価格形成の仕組みや、スプレッドという目に見えにくいコストの存在も関わってきます。

この記事では、コンバート機能の基本構造から、スプレッドの考え方、注文板との違い、さらには使い方によって得か損かが変わる具体的なケースまで、実務的にわかりやすく解説していきます。

「簡単で便利」だからこそ、一度立ち止まって仕組みを知っておく価値がある──そんな視点で、じっくり一緒に見ていきましょう。

はじめに(Foreword)

仮想通貨で何かをしようとするとき、たいてい誰もがまず気にするのは、「どこで」「どれだけ安く」「どれだけ手間なく」動かせるか、という点です。特に資産の移動や交換にかかるコストは、頻度が増えるほどじわじわ効いてきますよね。

バイナンスの「コンバート機能」は、そんな取引のハードルをぐっと下げてくれる存在です。板取引のような複雑な注文形式もなく、レートを確認して「交換」を押すだけ。トレーダーというより、両替アプリを使うような感覚で使える手軽さがあります。

でも、その“手軽さ”の裏には、ちょっとした落とし穴も。公式には「取引手数料ゼロ」と書かれていても、実際のところ本当に無料なの?どこでどういう形でコストが発生するの?

一見わかりやすいインターフェースの中に、実は見えづらいコスト構造が潜んでいたりするのが、この機能のややこしいところでもあります。

この記事では、バイナンスのコンバート機能をゼロから詳しく見ていきます。どのように使われていて、どんな場面で役立ち、そしてどうすれば“思わぬコスト”を減らして最大限に活用できるのか。

スプレッドやモードの違いといった専門的な話にも触れながら、最終的には「この機能を使う/使わないの判断がしっかりできる」状態まで導きます。

バイナンスを日常的に使っている方にも、これから使おうと考えている方にも、ぜひ最後までお付き合いください。コンバート機能の“表”と“裏”、全部まるごと見ていきましょう。

バイナンスコンバートとは何か?

まず、「バイナンスコンバートって何?」という話から始めましょう。

一言でいえば、これは仮想通貨を別の通貨に一瞬で交換できる“両替機”のような機能です。取引所の板を見ながら値段を気にして注文を出す必要もなく、「何を→何に変えるか」を選んでボタンを押すだけ。まるでレジで外貨両替をするような感覚です。

たとえば、手元にあるUSDTをBTCに変えたいとします。通常の現物取引なら、BTC/USDTというペアのオーダーブック(板)を開き、指値か成行かを選び、数量を入れて…という操作が必要ですよね。でもコンバート機能なら、必要なのは通貨ペアの選択と金額入力だけ。

価格もリアルタイムで表示され、確認して「変換」ボタンを押せば、もう完了です。仮に取引経験が全くない人でも、数秒で使いこなせるでしょう。

「シンプルさ」が最大の魅力

この機能の最大の強みは、やはりUIの簡潔さと迷いのなさです。仮想通貨を始めたばかりの頃って、どの画面で何をすればいいのか、迷いますよね?現物取引画面は情報量が多く、誤操作も怖い。

そんなときに、コンバート画面はまるで別世界です。ローソク足チャートも、注文板も、出来高表示もない。あるのは「今この通貨をこの価格で交換できます」という明確な数字と、変換ボタンのみ。

これは、**初心者向けというより“安心感重視の人向け”**とも言えます。仮想通貨に詳しくなくても、複雑な相場の仕組みを知らなくても、とりあえず欲しい通貨に交換できる。実際に、私の知っている中でも、「板取引は怖いからコンバートしか使っていない」という人は結構います。

また、海外送金前にUSDTをXRPに変える、NFT購入前にETHに変えるなど、用途ベースでの一時的な変換にもぴったりです。

注意しておきたいのは「取引ではない」という点

ただし、ここで少しだけ注意を挟んでおきます。コンバート機能は、見た目は「簡単な現物取引」のようですが、実際には取引所の注文板を使っているわけではありません。

バイナンスが提示する価格に対して、ユーザーが「変換する」か「やめる」かを選ぶだけの仕組みです。つまり、交渉の余地がない=価格は提示されたものを受け入れるしかないという点で、いわば「店頭販売」に近い構造なんですね。

このあたりが、あとで出てくる「スプレッド(見えないコスト)」につながってくる重要な要素でもあります。

どんな通貨が変換できるの?

2025年現在、バイナンスコンバートで利用可能な通貨ペアはかなり広がっていて、BTC・ETH・USDTのようなメジャー通貨はもちろん、BNBやSOL、TONのような人気通貨もほぼカバーされています。ステーブルコイン間(例:USDT⇄FDUSDなど)の変換も一部可能です。

ただし、すべての通貨がすべての通貨と自由に変換できるわけではなく、「この通貨を→この通貨に」というルートに制限がある場合もあります。特に新規上場したばかりのコインや流動性が極端に少ない通貨などは、コンバート対象外になることも。

また、同じコンバートでも「インスタントモード」か「リミットモード」かで利用可能な通貨が変わる場合があります。これについては、次章で詳しく見ていきましょう。

小まとめ

というわけで、この章のポイントを軽く振り返ると——

バイナンスコンバートは、「簡単な両替」として使える便利な機能。ただしその裏では、“相場と少しずれた価格で交換している”という側面もある。使いやすさと引き換えに、透明性がやや犠牲になる構造を理解しておくことが、後々の判断に役立つはずです。

次は、そんなコンバート機能を支える3つのモード、それぞれの使いどころと違いを見ていきましょう。

3つの変換モードの詳細

バイナンスのコンバート機能は、一見すると「通貨を交換するだけ」の単純な仕組みに見えるかもしれません。でも実は、“モードの選び方”によって使い勝手もコスト感覚も変わってくるというのが、この機能の奥深いところです。

ざっくり言えば、バイナンスコンバートには3つの使い方があります。インスタント、リミット、そして定期購入。どれを選ぶかは、「今すぐ変えたい」のか、「タイミングを見計らいたい」のか、それとも「毎月自動でやりたい」のか——要は、あなたの使い方のクセや目的に左右されるんです。

インスタントモード:いちばん簡単、いちばん使われてる

たぶん、多くの人が最初に出会うのがこのモードです。

「今すぐこの通貨を、あの通貨に変えたい」ってときに、数秒で完了できるのがインスタントモード。スマホでのUIも直感的で、入力して即「変換」ボタンを押せばOK。言ってしまえば、即時両替の自動販売機のようなものです。

画面上には、現在の市場価格に基づいたレートが提示されていて、それをそのまま受け入れる形で変換が行われます。注文板は使いません。バイナンスが提示するレートがすべてです。

もちろん便利ではあるんですが、ここでスプレッドの話が絡んできます(このあと詳しく解説します)。市場価格と提示レートの間には、わずかながら差があります。その差分こそが、事実上の「見えない手数料」になるので、何度も使っていると意外と効いてくるんですね。

それでも、「とにかく今変えたい」「細かい数字は気にしない」という場面では、このモードが一番ストレスが少ないのは間違いありません。

リミットモード:自分の納得できる価格で変えたい人向け

一方で、「この価格だったら変換したいけど、今の価格ではちょっと…」というときに役立つのがリミットモード。これはつまり、価格を指定して予約注文を出しておく方式です。

たとえば「USDTが1BTC=59,000ドルになったら変換したい」と設定しておけば、その価格に市場が達したときに自動で変換が行われます。それまでは待機状態です。

このモードは、時間に余裕がある人や、細かい価格差にこだわる人に向いています。スプレッドの影響を抑えやすく、タイミングさえ合えばより良いレートで変換できる可能性があるので、トレード感覚を少しだけ持ちたい人にはちょうどいい選択肢。

ただし注意点もあって、

- 注文が成立する前に価格が反転してしまった場合、変換されないまま注文が失効することもあります。

- 指定価格が極端すぎると、永遠に約定しないまま放置されるリスクも。

なので、“現実的に起こりうるライン”を見極める冷静さも必要になってきます。

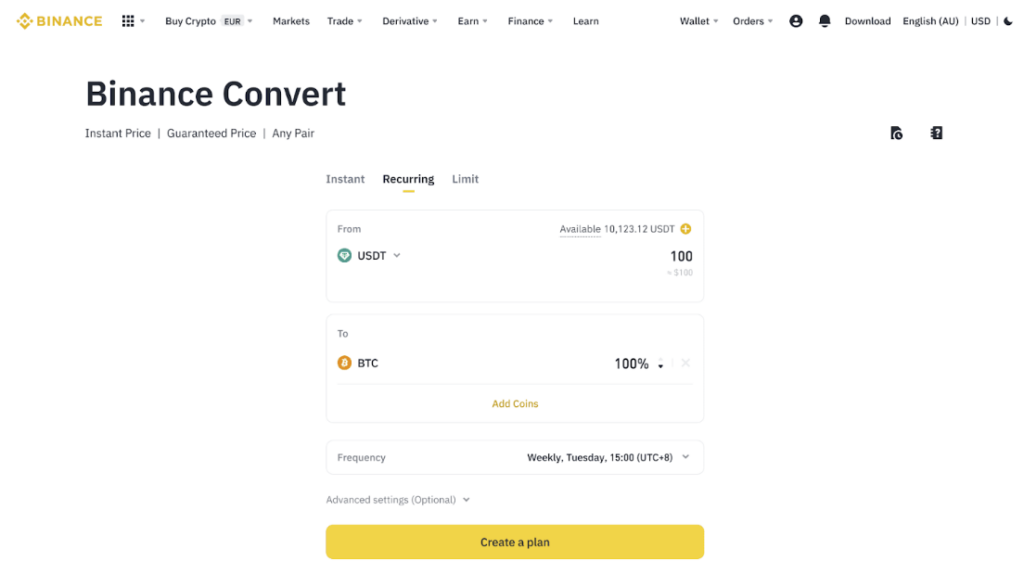

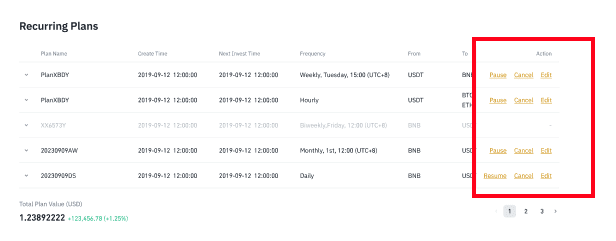

定期購入モード:ドルコスト平均法を自動化できる

そして最後はちょっと毛色が違う使い方。

「定期購入(Recurring Convert)」モードは、名前の通り毎日・毎週・毎月など、あらかじめ決めたスケジュールで通貨を自動で変換してくれる仕組みです。

これが特に力を発揮するのが、「仮想通貨を積立感覚で購入したい」というケース。毎月1万円ずつUSDTからBTCに変換していく…というような使い方ができます。いわゆるドルコスト平均法(DCA)をそのまま実践できるわけですね。

この方法のいいところは、価格の上下に一喜一憂せず、長期目線で資産を増やしていけることです。相場を読むのが苦手な人でも、ある意味「考えなくて済む」投資スタイルを実現できます。

設定は非常に簡単で、変換元と変換先の通貨、金額、頻度を選ぶだけ。あとは自動で処理されていきます。忙しい人や、毎月の積立を忘れず続けたい人にとっては、非常に便利な選択肢と言えるでしょう。

自分に合ったモードはどれか?

ここまで3つのモードを紹介してきましたが、結局のところ「どれが正解」という話ではありません。

- 今すぐ使いたい人 → インスタントモード

- より良い価格を狙いたい人 → リミットモード

- 自動で積み立てたい人 → 定期購入モード

…という具合に、使う目的とタイミングでモードを切り替えるのが正解です。私自身も、送金前に急ぎでUSDT→XRPに変えたいときはインスタント、資産の一部をじわじわBTCに移したいときは定期購入…と使い分けています。

バイナンスのいいところは、モード間の切り替えが非常にスムーズなこと。いつでも自由に変えられるので、自分のスタイルに合わせてカスタマイズしていく感覚で使ってみるのが一番です。

次章では、いよいよ「手数料ゼロ」の裏にある構造——**実質的なコストである「スプレッド」**の仕組みについて掘り下げていきます。表向きには見えない部分で、実際にどれだけの差が出ているのか?興味のある方は、ぜひ読み進めてみてください。

明示的な手数料と「ゼロ手数料」の真実

「バイナンスコンバートは手数料がかからないんでしょ?」

——これ、かなり多くの人が最初に信じることですし、実際バイナンス公式サイトにも**「0%手数料で通貨を変換できます」**という文言が堂々と書かれています。でも、その言葉をそのまま鵜呑みにしてしまうと、**ちょっとした“すれ違い”**が起きてしまうんですよね。

この章では、いわゆる“取引手数料ゼロ”の裏側にある仕組みと、それが本当に「無料」と言えるのか?という点を、なるべく噛み砕いて見ていきましょう。

本当に「手数料ゼロ」なのか?

まずは、事実確認から。

はい、取引手数料という意味では本当に0%です。

コンバート機能では、現物取引のように「取引量に応じて0.1%が引かれる」みたいな明示的な手数料は発生しません。バイナンスの手数料体系では、一般的にスポット取引において

- 通常ユーザー:0.1%

- BNB払いで割引:0.075%

という手数料がかかるのですが、コンバートではこれが一切かかりません。

ここだけを見ると「おお、なんてお得なんだ」と思えますよね。実際、そう思ってコンバートを多用している人も少なくないです。

ですが——話はここで終わりません。

見えない場所にある“別のコスト”の存在

バイナンスは慈善事業ではありません。誰もが手数料ゼロで通貨を自由に交換できたら、それはもう無限に儲かる夢のツールです。でも実際には、バイナンスもちゃんと利益を出しています。

その利益のカラクリが、**「スプレッド」**と呼ばれるものです。

スプレッドについては次章で詳しく取り上げるので、ここではざっくりとだけ説明しますが——

バイナンスコンバートでは、取引所の実際のレート(いわゆる市場価格)に対して、わずかに“乗せられた価格”が提示されているんです。これが、表には出てこない形でのコストとなります。

たとえば、BTCの市場価格がちょうど1BTC = 60,000ドルだったとしても、コンバート画面で表示されるレートは59,850ドルになっているかもしれません。この差分150ドルが、ユーザーにとっての実質的な“手数料”になっているわけですね。

つまり、「0%の手数料」というのは見た目上の話であって、実際にはレートそのものにバイナンスの取り分が織り込まれている。これを理解しているかどうかで、コスト感覚が大きく変わってきます。

なぜこういう設計になっているのか?

ここまでの話で、「じゃあ、なんで普通に0.1%の手数料を表示すればいいじゃん?」と思うかもしれません。それにはちゃんと理由があります。

ユーザー体験のシンプルさです。

仮想通貨を初めて触る人にとって、「0.1%の手数料です」とか「BNB払いで0.075%になります」とか言われても、ピンとこないんですよね。それよりも、「手数料ゼロ」と書いてあったほうが、迷いが少なく安心して使える。

その代わり、手数料の代替としてスプレッドという“わかりにくい形”での利益確保にしている。要するに、「わかりやすさの代償としての不透明さ」とも言えます。

これは、別にバイナンスに限った話ではなくて、両替業者とか、外貨交換所でも同じ仕組みです。為替レートよりも若干不利なレートで交換することで、手数料がないように見せつつ、しっかり運営側が収益を上げる——というわけです。

コンバートを多用するほど、コスト感覚がズレる?

もうひとつ注意したいのは、**「何度も使うほど見えない損失が積み重なる」**という点です。

たとえば、ある人が1日おきにUSDTとETHを行ったり来たりしていたとしましょう。一回あたりのスプレッドによる損失が仮に0.2%程度だったとしても、それが毎週4〜5回発生すれば、**月間で1%前後の“見えない手数料”**になります。

こういう使い方をしていると、本人は「無料だし大丈夫」と思っていても、実際には着実にコストを支払っている状態になっているわけです。

だからこそ、「無料」とされている機能でも、ちゃんと裏の構造を知っておくことが大事です。知った上で「便利だから使う」と判断するのはOK。でも、知らずに使っていると「思ったより資産が増えないな…」というモヤモヤの原因になります。

次章では、この「スプレッド」というワードにしっかりスポットライトを当てて、どういう仕組みで価格差が生まれ、実際にどれくらいのコストになるのかを具体的な例とともに解説していきます。表には出てこない“本当のコスト”の中身に、もう少し深く踏み込んでみましょう。

スプレッドの仕組みと見えないコスト

さて、ここからはバイナンスコンバートの「見えない手数料」とも言える、スプレッドについて掘り下げていきます。正直なところ、この部分を理解しないと「手数料ゼロ」という言葉の裏に潜むコスト感覚がつかめません。

だからこそ、スプレッドの正体をクリアにして、実際にどんな影響があるのかをじっくり見ていきましょう。

スプレッドって何?

簡単に言うと、スプレッドは「売り価格」と「買い価格」の差のことです。

たとえば、あなたが今BTCを買いたいと思っているとき、売りたい人は「1BTC=60,000ドル」で売りたいけど、買いたい人は「1BTC=59,900ドル」で買いたい…こうした差額がスプレッドです。

通常の取引所では、この売値と買値の差がそのまま市場のスプレッドになりますが、コンバート機能の場合、バイナンスがユーザーに提示する交換レートにあらかじめ少し上乗せされたスプレッドが含まれています。

つまり、表向きの価格は「市場価格に近い」けれど、実際は少し割高な価格で買わされている、または少し割安な価格で売らされているわけですね。

なぜスプレッドが発生するのか?

ここで一つ、なぜスプレッドが存在するのか考えてみましょう。

それは、取引の安全性と流動性の確保、そして取引所の利益確保のためです。

取引所は多くの注文をマッチングさせる必要がありますが、市場は常に動いています。価格が刻一刻と変わる中で、取引を即時に成立させるには、多少の価格調整が必要です。

また、スプレッドは取引所にとっての「リスクマージン」とも言えます。価格変動リスクを吸収しつつ、運営コストと利益を確保するためにスプレッドが設けられているんです。

実際のスプレッドはどれくらい?

気になるのは、どれほどのスプレッドがあるのか?ですよね。

2025年春時点のバイナンスコンバートでは、通貨ペアや市場状況によって差はありますが、だいたい0.1%〜0.5%程度のスプレッドが発生しているケースが多いです。

たとえば、BTC→USDTの変換で100万円分交換すると、約1,000円〜5,000円の差額が取引のたびに発生している感覚です。大きな金額になるほど、地味に積み重なっていきます。

また、市場のボラティリティ(価格変動)が激しいときや流動性が低い通貨では、スプレッドはもっと広がることがあります。

つまり、価格が安定している時期に変換するかどうかで、支払うコストに大きな差が出るのです。

スプレッドを理解しないとどうなる?

もしスプレッドを無視して「手数料ゼロだから何度でも気軽に変換しよう」と思ってしまうと、知らず知らずのうちに**「損している状態が続く」**可能性が高まります。

短期間で頻繁にコンバートすると、その積み重ねがけっこうな金額に膨らみますからね。

これは、普通の現物取引で「0.1%の手数料がかかる」と理解したうえでトレードするのと同じぐらい大事な認識です。

見えにくいけれど確実にかかっているコストを把握することで、使い方やタイミングを工夫するモチベーションにもなります。

スプレッドを抑えるには?

もちろん、スプレッドを完全になくすことはできませんが、賢く使えば負担を軽減することは可能です。

たとえば、

- 流動性の高い通貨ペアを選ぶ

- 市場の価格が安定しているタイミングを狙う

- リミットモードを活用して自分の納得できる価格で変換する

こうした工夫が、スプレッドを抑えるカギとなります。次の章以降でさらに詳しく解説しますが、知っておくだけで無駄なコストを減らせるので覚えておいて損はありません。

まとめ

この章では、バイナンスコンバートに隠された「見えない手数料」の正体、スプレッドの仕組みを解説しました。

「手数料ゼロ」という言葉の向こうには、確かにコストは存在していて、それがスプレッドという形でユーザーに影響を与えています。

だからこそ、コンバート機能を使う際にはこのスプレッドをしっかり理解し、どのタイミングでどのモードを使うかを考えることが、コストを抑える第一歩となるわけです。

次章では、このスプレッドを踏まえたうえで、具体的にどうやってコストを抑えるかのテクニックをいくつかご紹介していきます。ぜひ読み進めてくださいね。

コストを抑える5つの実践テクニック

さあ、ここからが本題です。

「スプレッドがあるなら、どうやって賢く使ってコストを減らすか?」

これは誰しもが気になるポイントですよね。使い続ける以上、できるだけ無駄は減らしたい。お財布の紐は緩めたくないものです。

ここでは、私自身や多くのトレーダーが実践している、具体的かつ効果的な5つのテクニックを紹介します。どれも今日からすぐ使えるものばかり。ぜひ参考にしてください。

BNB(バイナンスコイン)を活用して間接的に割引を得る

まず、これはコンバートの“直接的な”割引ではありませんが、バイナンスの全体的な手数料節約に大きく貢献する方法です。

バイナンスでは通常、取引手数料の支払いにBNBを使うと割引が受けられます。コンバート機能自体は手数料ゼロですが、他の取引や出金などでBNB払い割引があると、総合的に手数料負担が軽減されるわけです。

さらに、BNB自体はバイナンスエコシステム内で多様に使えるため、持っているだけで様々な恩恵を受けられます。

BNB割引の設定は簡単で、アカウント設定から「BNBで手数料支払い」をONにするだけ。普段からBNBを少し保有しておくだけで、知らず知らずのうちに手数料節約につながるので、ぜひ活用をおすすめします。

VIPプログラムでスプレッドの恩恵を受ける

バイナンスには、取引量に応じてランクが上がるVIPプログラムがあります。VIPレベルが上がると、通常の取引手数料が安くなるだけでなく、コンバート時の提示レートのスプレッド幅も狭くなる傾向があります。

もちろん、VIPになるには一定の取引量やBNB保有が必要ですが、アクティブに取引しているユーザーにとっては、自然と手数料面で有利になる仕組みです。

「まだそこまで取引量がない…」という方も、少しずつ取引を増やしつつVIPランクを目指すのは、長期的なコスト削減戦略として悪くありません。

価格が安定しているタイミングを狙う

市場の価格変動が激しいときは、スプレッドも自然と広がります。

逆に、価格が落ち着いているときはスプレッドも狭くなるので、コンバートを実行するタイミングを選ぶだけでも節約になります。

たとえば、重要な経済指標発表前後や大きなニュースが出た直後は価格が不安定になりやすいので避け、落ち着いている時間帯を狙うといいでしょう。

海外市場の開閉時間や、主要通貨の取引活発時間を把握しておくのも一つの方法です。

リミットモードで自分が納得できる価格まで待つ

前章で触れた通り、リミットモードを使えばスプレッドの影響を最小限に抑えられる可能性があります。

「今の価格はちょっと高いから、○○円まで下がったら変換したい」という設定をしておけば、希望価格に達した時だけ注文が成立します。

これによって、スプレッドによるコストを回避しやすくなり、長期的に見ればかなりの節約につながります。

ただし、価格が設定した希望値まで届かないリスクもあるため、現実的なラインを見極めることが重要です。

定期購入モードを使って平均化する

ドルコスト平均法の考え方を利用して、定期購入モードで一定額を定期的に自動変換するのも、コスト感覚を安定させる優れた方法です。

大きな金額を一気に変換するより、分散して細かく変換することで、スプレッドの影響を「時間」で平準化できます。

また、相場に振り回されにくいメンタル面のメリットも大きいので、長期保有や積立投資を考えている方には特におすすめ。

まとめ

ここまで、バイナンスコンバートのコストを抑えるための具体的な5つの方法をご紹介しました。

大事なのは、「手数料がない=コストゼロ」ではなく、隠れたスプレッドの存在を意識した上で、賢く利用することです。

これらのテクニックを組み合わせれば、単純に便利なだけでなく、コストパフォーマンスも高められます。

特にBNBの活用やタイミングの見極めは今日からでも始められるので、ぜひ試してみてください。

次章では、他の主要な取引所やサービスとの比較を通じて、バイナンスコンバートの位置づけを改めて見直してみましょう。

他社との比較 – Binance Convertは本当に有利?

ここまで読んできて、「なるほど、バイナンスコンバートの仕組みやコストのからくりはわかった。でも、じゃあ他の取引所と比べてどうなんだ?」という疑問を持った方は多いはず。

それはごもっとも。いくら便利でも、他にもっと安くて使いやすいサービスがあるなら知っておきたいですよね。

そこで今回は、バイナンスコンバートを主要な競合サービスと比較してみました。

実際にどんな違いがあるのか、メリット・デメリットも合わせて整理していきましょう。

Binance vs Coinbase

まずは、世界的に有名なCoinbaseとの比較です。

Coinbaseはアメリカ発の超メジャーな取引所で、初心者にも非常に使いやすいUIが特徴です。

Coinbaseにも「即時交換」機能はありますが、こちらは手数料がはっきり明示されているのが特徴。

たとえば、1.49%の固定手数料や、取引額に応じたスライド制が適用され、スプレッドもかなり透明です。

対してバイナンスコンバートは「0%手数料」と宣伝しつつスプレッドで利益を得るモデル。

Coinbaseは透明性が高い分、手数料が高く感じやすいが、「隠れコスト」による不意の損失が少ないと言えます。

初心者なら「コストは明確なほうが安心」という人も多いでしょう。

Binance vs Kraken

次に、Krakenです。こちらも老舗でセキュリティ面に定評があります。

Krakenの即時交換(Instant Buy/Sell)もスプレッドを含む形での料金設定で、取引手数料は0〜0.26%程度と幅があります。

バイナンスのコンバートよりはやや高めに感じるかもしれませんが、透明性の高さと安定性を重視するユーザーには支持されています。

また、Krakenは法定通貨の入出金に強みがあり、国内銀行送金やドル・ユーロなど多通貨対応が充実。

そのため、国際的な資金移動とセットで考える人にはKrakenのほうが便利な面もあります。

Binance vs 国内取引所(例:ビットフライヤー)

日本国内の大手取引所、例えばビットフライヤーとの比較も重要です。

国内取引所は、法規制により手数料体系や機能に一定の制限があるため、海外取引所のようなコンバート機能の柔軟さはまだ追いついていない部分もあります。

ビットフライヤーはスプレッドがやや広めで、かつ手数料が複数層に分かれていることが多いので、

「単純に仮想通貨を気軽に両替したい」という用途ではバイナンスコンバートのほうが便利なことが多いでしょう。

ただし、日本円の出入金や税務上の安心感は国内取引所に軍配が上がるため、

安全性や法規制重視なら国内取引所、利便性とコスト重視ならバイナンスという住み分けが現状は妥当です。

まとめ:結局どこが良いの?

結論としては、

- 透明性重視で手数料をはっきり把握したいならCoinbaseやKraken

- コストと利便性を追求したいならバイナンスコンバート

- 安全面や法令準拠を第一に考えるなら国内取引所

というイメージで良いでしょう。

もちろん、どこが「最適」かはユーザーの目的や使い方次第。

「短期トレードメインなのか」「積立や送金が多いのか」「税務申告の負担を抑えたいのか」など、それぞれのニーズに合わせて選ぶのが賢い使い方です。

バイナンスコンバートは特に、「初心者でもわかりやすく、すぐに通貨交換ができる」利便性の高さが最大の魅力。

しかし、使い方やタイミングを誤るとスプレッドでじわじわ損をすることもあるので、前章までに説明した「見えないコスト」も踏まえて活用しましょう。

この章で競合比較の概要はつかめたと思います。

次は、もっと実践的なテクニックや裏技的な使いこなし術についても触れてみたいですね。いかがでしょうか?

上級者向け – 効率最大化のテクニック

ここまでで、バイナンスコンバートの基本的な仕組みから、コストのからくり、競合との比較まで見てきました。

でも、せっかくならもっと効率よく、無駄なく、そして賢くこの機能を使いたい。

そう考える方も多いはずです。というわけで、この章ではちょっと上級者向けのテクニックを紹介していきます。

難しく聞こえるかもしれませんが、実際には「なるほど、そういうことか」と納得できる内容ばかり。

日常的にコンバートを使っている方や、取引の効率を上げたい方はぜひ覚えておいてください。

コンバート履歴を活用してパターンを見極める

まず大切なのが、自分のコンバート履歴をきちんとチェックすること。

コンバートを繰り返していると、知らず知らずのうちにスプレッドの大きいタイミングで変換してしまい、無駄なコストを払っている場合があります。

バイナンスの履歴画面では、変換した日時や通貨ペア、レートなどが確認できますから、これを活用して「どの通貨ペアでコストがかかりやすいのか」「どの時間帯に使うと割高になるのか」などのパターンを探してみましょう。

意外な発見があるかもしれません。たとえば、「夜間にETH⇄USDTを変換するとスプレッドが広がりやすい」とか、「特定の通貨は流動性が低いため、割高なことが多い」などです。

API連携でコンバートを自動化する(※2025年春時点の状況)

上級者に特におすすめなのが、バイナンスAPIを使ったコンバート操作の自動化。

プログラミングの知識がある方なら、自分専用のボットを作って、「この価格になったら自動で変換をかける」といった使い方が可能です。

ただし、2025年春現在、APIでのコンバート対応はまだ発展途上で、すべてのモードに対応しているわけではありません。

とはいえ、今後のアップデートで機能拡張が期待されているので、技術的にチャレンジしたい方は情報をこまめにチェックしておくといいでしょう。

価格アラートと通知の設定を駆使する

変換タイミングを逃さないためには、価格アラートや通知の活用も欠かせません。

バイナンスのスマホアプリやウェブ版には、好きな通貨ペアの価格が一定水準に達したときに通知が届く機能があります。

これを使って、「この価格になったらリミットモードで変換しよう」と狙いを定めるわけです。

また、TelegramやDiscordなど外部ツールと連携して通知を受け取る方法もあります。

頻繁にチャートをチェックできない忙しい方でも、重要な動きを逃さず効率よくコンバートできるのが大きなメリットです。

市場ニュースや経済指標を追いかける

さらに、価格変動の背景を知ることで、コンバートのタイミングをより戦略的に選べます。

たとえば、主要な経済指標発表や中央銀行の会合、大型プロジェクトのローンチなどは価格を大きく動かす要因です。

こうしたニュースをこまめにチェックしておけば、ボラティリティが高まる前後のスプレッドの広がりを避け、落ち着いた時に変換を実行することが可能になります。

これはちょっとした“相場観”を養うことにもつながり、結果的にコストを抑えながら効率的な資産運用に役立つでしょう。

まとめ:小さな工夫で差がつく

以上、上級者向けのテクニックを4つ紹介しましたが、要は**“データを見て、仕組みを理解し、情報を活用する”**ということに尽きます。

コンバートの履歴を分析し、APIや通知を使いこなし、最新ニュースをチェックする。これだけで、普通に使うよりも数倍効率よく動けるようになります。

もちろん、すべてを完璧にこなす必要はありません。あなたのスタイルや時間に合わせて、できるところから少しずつ取り入れていけば十分です。

これでバイナンスコンバートの「表」と「裏」をかなり深掘りできましたね。

次の章では、みなさんの疑問に答える形でよくある質問をまとめてみます。ぜひ活用してください。

よくある質問(FAQ)

ここまで読んでいただいた皆さんの中には、「いろいろわかってきたけど、まだちょっと気になることがある」という方も多いのではないでしょうか?

実際、バイナンスコンバートはシンプルそうに見えて、細かい部分で迷いやすいポイントもありますから、よくある質問にまとめてお答えしてみます。

本当にバイナンスコンバートは手数料ゼロなんですか?

簡単に言うと、明示的な取引手数料はかかりません。

しかし、前の章で説明したように、スプレッドという形で間接的なコストが存在します。

つまり「手数料ゼロ=完全無料」ではないけれど、「板取引のような明確な手数料はない」というのが正確な答えです。

スプレッドってどのくらいの影響がありますか?

これは通貨ペアや市場状況によって変わりますが、概ね0.1%から0.5%程度の価格差が発生することが多いです。

大きな金額を頻繁に変換すると、積み重なって意外なコストになりますので、利用頻度には注意が必要です。

コンバート注文はキャンセルできますか?

基本的に、インスタントモードの注文はキャンセルできません。

リミットモードの注文は、約定前であればキャンセル可能です。

注文が約定してしまうと、取引が成立するのでキャンセルはできなくなります。

最低いくらからコンバートできますか?

バイナンスのルールによりますが、一般的には数ドル〜数十ドル程度から利用可能です。

ただし、通貨ペアやその時の流動性によって異なることもありますので、実際の画面で確認するのが確実です。

現物取引と比べてコンバートはどちらが得ですか?

これも一概には言えません。

- 頻繁に細かく変換するなら現物取引のほうがスプレッドや手数料が低い場合が多いです。

- 一方で、すぐに簡単に交換したい場合や初心者はコンバートの利便性が勝ります。

要は「目的と状況に合わせて使い分ける」が正解です。

スマホアプリでもリミット変換はできますか?

2025年春現在、バイナンスのスマホアプリでもインスタントモードは利用可能ですが、リミットモードの対応はまだ限定的です。

最新のアップデート情報を随時チェックしましょう。

コンバートでの利益は税金上どう扱われますか?

日本を含む多くの国では、仮想通貨の交換は課税対象となります。

つまりコンバートで得た利益も、売却益として申告が必要です。

詳細は税理士など専門家に相談するのが安心です。

これらの質問は、ユーザーから特に多く寄せられるものです。

ポイントは、コンバートは手数料ゼロのように見えるけど、スプレッドや税金など他のコストを意識すること。

理解を深めることで、より納得感を持って使えるようになります。

さあ、最後にこの記事全体を振り返って、まとめの章に進みましょう。

これまでの内容を踏まえた、あなたの賢い活用法のヒントをお伝えします。

まとめと考察(Closing Thoughts)

ここまでお付き合いいただき、本当にありがとうございます。

バイナンスコンバートの基本的な使い方から、隠れたコストの仕組み、他の取引所との比較、さらには上級者向けの効率的な活用法まで、かなり幅広く掘り下げてきましたね。

何が一番大切か?

まず最初に強調したいのは、「コンバート機能は単なる便利ツールではなく、賢く使いこなすことで初めて本当の価値を発揮する」ということ。

表面的には「手数料ゼロ」と謳われていますが、実際にはスプレッドという形で隠れたコストが存在します。

これを知らずに「無料だから気軽に何度でも使おう」となると、じわじわと資産が減っていくリスクがあります。

使う目的とタイミングが重要

便利さを享受しつつコストを抑えるには、使う目的やタイミングを明確にすることが欠かせません。

例えば、

- 急いで通貨を変えたいならインスタントモードを使うのは合理的。

- じっくり価格を見極めて納得できるレートで変換したいならリミットモードが有効。

- 長期的に少しずつ積み立てるなら定期購入モードでドルコスト平均法を取り入れるのが賢明。

このように、モードごとの特性を理解し、状況に応じて使い分けることが、何よりも資産の効率的な運用につながります。

知識を持つことで生まれる安心感

また、仮想通貨取引で一番大事なのは「知らずに損をしないこと」。

手数料やスプレッド、税金などの見えにくい部分をしっかり理解しておくことで、不安が減り、安心して取引に臨めます。

知識は力。焦らず、コツコツと学びながら使いこなしていきましょう。

未来を見据えて

2025年春現在、バイナンスはコンバート機能を徐々にアップデートし続けています。

API連携の強化やリミットモードの拡充、新たな通貨ペアの追加など、ユーザー体験はますます向上しています。

これからも情報にアンテナを張り、最新の使い方や割引プログラムを活用しながら、賢く乗りこなしていきたいですね。

最後に

この記事が、あなたのバイナンスコンバート理解の一助になれば幸いです。

便利で手軽なツールほど、その仕組みを知って使いこなすことが、資産形成の鍵になるのです。

どうか、この記事の知識を武器にして、より良い仮想通貨ライフを送ってください。

そして何より、自分のペースで焦らずじっくり歩んでいきましょう。

以上で「バイナンスのコンバート機能」についての包括的なガイドを終わります。

また新しいアップデートや使い方が出てきたら、ぜひチェックしてみてくださいね。

Post Comment