仮想通貨

はじめまして。Kenji Nakamuraと申します。

私は長年、暗号資産、特にビットコインやイーサリアムといった主要銘柄の市場分析やウォレット技術、取引所インフラに関わってきました。仮想通貨の黎明期からこの世界に飛び込み、詐欺もバブルも、大きな進化も、すべてを現場で見てきた一人です。

このページを開いてくださったあなたも、「そもそも仮想通貨ってなんなのか?」「今から始めても大丈夫なのか?」と感じているかもしれません。あるいはもう取引はしているけれど、技術や将来性までちゃんと理解したいと思っている方かもしれません。

どちらにしても、この記事では表面的な説明にとどまらず、仮想通貨という存在がどう成り立ち、何を解決しようとしていて、私たちの日常や経済とどう関係してくるのかを、できるだけ丁寧に、そして実用的に掘り下げていきます。

この記事で扱うこと

この記事では、以下のような問いに一つずつ答えていきます。

- 仮想通貨とはそもそも何か?暗号資産とどう違うのか?

- どんな種類があり、どれが日本で人気か?

- 実際に買うにはどうすればいいか?保管方法や送金の仕組みは?

- 将来性はあるのか?2030年に生き残っていそうなプロジェクトは?

- 怪しい話とどう見分けるのか?安全に投資するには?

- Binanceの使い方や出金トラブルへの備え方は?

- 税金、法律、ウォレット、NFT、メタバース…どう関係してくるのか?

専門用語を並べるだけの資料的な記事ではなく、初めての方でも、あるいは中級者の方でも「そういう視点があったのか」と感じてもらえるような構成を目指しています。

情報を詰め込みすぎず、ところどころで立ち止まりながら、理解を深められるようなリズムで書いていきます。

この先では、まず「仮想通貨とは何か」というところから始めていきます。私たちはなぜ、政府の発行するお金ではなく、誰も管理していない“インターネットのお金”に価値を見出そうとしているのでしょうか?

次の章で、その根本をじっくり考えてみましょう。

暗号資産(仮想通貨)とは何か?

「仮想通貨って結局なに?」という疑問から始めよう

お金と聞くと、私たちは多くの場合「円」や「ドル」など、政府や中央銀行が発行する紙幣や硬貨を思い浮かべますよね。ところが仮想通貨(もしくは「暗号資産」)は、そういった中央の発行者がいない――つまり、誰も印刷していない通貨なんです。

これはなかなか直感に反する概念で、最初に聞いたときは私も「誰も発行しない通貨なんて存在できるのか?」と疑いました。

でもその存在は、単なる理論ではなく、現実に世界中で使われている技術に支えられています。それが、「ブロックチェーン」という仕組みです。

ブロックチェーンの仕組みを理解する — 仮想通貨の“中身”とは何か?

仮想通貨という言葉を聞くと、つい「ビットコイン」「値動き」「投資対象」といった印象だけが先に立ってしまう。でも、その背後には“ブロックチェーン”という技術的な基盤があり、これを理解しないままでは、仮想通貨がなぜ存在するのか、なぜ注目されるのかすら、つかめない。

その出発点となったのが、2008年に発表された1本の論文――**Satoshi Nakamoto(サトシ・ナカモト)という正体不明の人物(あるいは集団)**によるビットコインのホワイトペーパーだった。そこに書かれていたのは、銀行や国家に依存せず、人と人とが直接“価値”をやりとりできる、全く新しい電子通貨の仕組み。そしてそれを支える中核技術こそが、ブロックチェーンだった。

この章では、ブロックチェーンの基本から出発し、ビットコインとEthereumの違い、スマートコントラクトの意味、コンセンサスの仕組みまでを順番に掘り下げていく。どの話題もただの技術紹介ではなく、「なぜあなたがそれを知るべきか?」という視点から組み立てていく。

ブロックチェーンとは、簡単に言えば「みんなで同じ取引履歴を共有し、誰にも書き換えられないようにするための技術」だ。銀行や企業が管理する中央サーバーと違い、ブロックチェーンは世界中の参加者がデータのコピーを持ち、合意によって履歴を更新していく。

データは時間ごとに「ブロック」という単位でまとめられ、そのブロックが前のブロックの情報を含んでいるため、履歴が鎖のように連なっている。この構造が「ブロックチェーン」と呼ばれる理由だ。

この仕組みが実用化された最初の例が、ビットコインである。2009年に運用が始まったビットコインは、「誰の管理下にもない通貨」を目指し、約10分ごとにブロックを生成しながら、すべての取引履歴を共有・維持している。新しい取引が発生すると、それを検証し、世界中のノードが「どれが正しいか」を一致させることで、記録が確定していく。

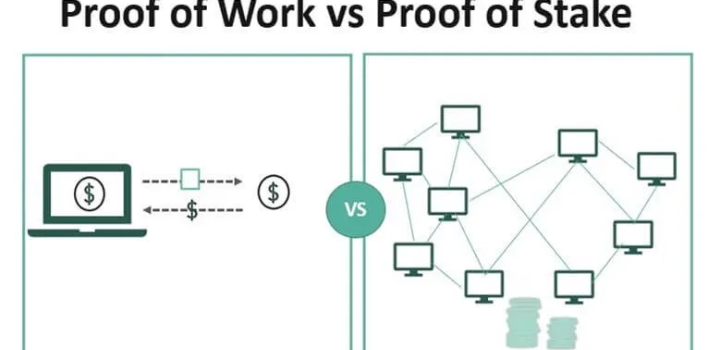

では、その「どれが正しいか」は誰が決めるのか。ここで登場するのがコンセンサスアルゴリズムだ。これは「正当な記録はこれである」とネットワーク全体が納得するためのルールで、主にPoW(プルーフ・オブ・ワーク)とPoS(プルーフ・オブ・ステーク)という2つの方式が広く使われている。

PoWは、コンピュータの計算競争によって勝者を決めるビットコイン型の仕組み。PoSは、保有している通貨を担保にしてバリデーターとして参加し、誠実な行動に報酬が、裏切りには罰が与えられるEthereum型の仕組みだ。電力効率や安全性、分散性の観点から、それぞれ長所と短所がある。

このような分散的な合意と履歴の構造により、ブロックチェーンは「止まらない」「消えない」「改ざんできない」「誰でもアクセスできる」という特性を手に入れている。銀行のように営業時間に縛られることもなく、どこかのサーバーが壊れても履歴は残り、中央の許可を得なくても取引が成立する。この仕組みが「銀行にできないことができる」と言われる理由だ。

さらに、Ethereumによって登場したスマートコントラクトは、この仕組みを一段と進化させた。単なる送金記録だけでなく、「○○という条件が満たされたら△△を自動で実行する」といった契約が、そのままブロックチェーン上で動作する。これにより、金融、ゲーム、アート、組織運営など、幅広い分野でブロックチェーンが応用されるようになった。

スマートコントラクトは主にEthereum上で動作し、その仕組みを他のチェーンにも拡張したものが「EVM(Ethereum Virtual Machine)互換チェーン」と呼ばれる。Polygon、Arbitrum、Optimism、Baseなどがその例で、Ethereumと同じ言語と規格で動くため、開発・利用のハードルが下がる。

こうしたプロジェクトで使われている仮想通貨には、「コイン」と「トークン」という区別もある。前者は独自のブロックチェーンを持つ仮想通貨(BTCやETH)、後者は既存のチェーンの上に構築される資産(USDCやUNI)である。この違いは、どれがネットワークの“燃料”で、どれがアプリケーション内の“ポイント”なのかを見極める際に重要だ。

| 分類 | 定義 | 例 |

|---|---|---|

| コイン | 独自のブロックチェーンを持つ通貨 | BTC、ETH、BNB、ADAなど |

| トークン | 他のチェーン上で動く仮想資産 | USDC、UNI、LINK、APEなど |

ここまで理解しておけば、単に「仮想通貨」とひとまとめにするのではなく、 「これは送金型の資産」「これはアプリのアクセスキー」「これはブロックチェーンそのもののガス代」といった視点で分類し、目的に応じて使い分けることができるようになる。

仮想通貨の主な種類とその違い

仮想通貨という言葉から連想されるのは、まずビットコインでしょう。でも実際には、2025年時点で数千種類以上の仮想通貨が存在しています。それぞれが違う目的と思想を持っていて、単なる「コピー商品」ではありません。

とはいえ、数が多すぎると違いが見えにくくなります。

そこでまずは、代表的な銘柄から順に紹介していきましょう。

代表的な仮想通貨一覧

以下は、現在でも市場で高い信頼性と流動性を保っている主要通貨の一覧です。

| 通貨名 | 概要 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| Bitcoin(BTC) | 初の仮想通貨。2009年に運用開始 | デジタルゴールド。発行上限あり(2100万枚) |

| Ethereum(ETH) | ビットコインの次に有名な通貨。DAppsの基盤 | スマートコントラクト実行環境。NFT・DeFiに不可欠 |

| Ripple(XRP) | 銀行間送金システム向けに開発 | 高速・低コストな国際送金。中央集権性が強い |

| Litecoin(LTC) | ビットコインの「軽量版」 | 処理速度が速く、手数料が低い |

| Solana(SOL) | イーサリアムの対抗馬として注目 | トランザクション処理が高速。NFTやゲームに多用 |

| Monero(XMR) | 匿名性を追求した通貨 | 完全匿名送金。プライバシー重視 |

使用目的による分類:ユーティリティ系・ステーブルコイン・ミーム系

仮想通貨には「使い道」によっていくつかのタイプがあります。ただ「価格が上がりそう」という観点では見えにくい目的別の違いを理解することは、将来的な価値を見極める上で非常に重要です。

ユーティリティ系通貨(機能重視)

EthereumやSolanaのように、スマートコントラクトやNFT、DeFiなどのインフラとして利用される通貨です。通貨というより、「ブロックチェーン上で使う燃料(ガス)」のような存在。

例:ETH、SOL、AVAX、NEAR

ステーブルコイン(価格安定型)

法定通貨(円やドル)に価値が連動するよう設計された通貨。価格変動が少ないため、送金やDeFiでの担保利用に向いています。

例:USDT(テザー)、USDC、DAI

ミーム系通貨(コミュニティ主導)

元々はジョークやネタから生まれた通貨ですが、SNSやインフルエンサーの影響で価格が乱高下するタイプ。実用性は薄いが、投機性が高いため一部に熱狂的な支持がある。

例:Dogecoin(DOGE)、Shiba Inu(SHIB)、Pepe

日本国内で人気の仮想通貨とその背景

日本では、以下のような通貨が特に人気です。その背景には、取引所での取扱可否、税制、投資家の性質などが関係しています。

ビットコイン(BTC)

- 「金のデジタル版」として長期保有される傾向

- 日本では税制上の取り扱いも比較的明確

- 株や不動産に次ぐ「資産の逃避先」として支持される場面も

イーサリアム(ETH)

- DeFiやNFT市場の盛り上がりとともに浸透

- ユーティリティ資産としての認知度が高い

- 将来的なアップグレード(シャーディング、L2)への期待も大きい

リップル(XRP)

- 日本のSBI系企業との提携が多く、送金分野での展開に強み

- 金融機関に受け入れられやすい設計

- 裁判問題(米SECとの訴訟)を超えて信頼を回復しつつある

asc 仮想通貨

- 「ASC」は2024年後半から一部コミュニティで注目されている新興通貨です

- 正式名称はAdaptive Smart Chainとされ、スケーラビリティとZK暗号技術の統合を掲げており、Web3プロジェクトとの親和性が高い

- 現時点では国内取引所での取扱は限定的ですが、Binanceなどを経由して入手可能

では、どの仮想通貨を持つべきか?

これは非常によく聞かれる質問です。ただ、「どれが上がるか」ではなく、「どれを理解して納得できるか」が重要だと思っています。

仮想通貨の世界では、一夜にして100倍になることもあれば、何も残らず終わることもあります。

私自身、さまざまな銘柄を取引してきましたが、最終的に残るのは**「なぜそれを持っているのか?」という理由が明確な通貨**だけでした。

次のセクションでは、こうした通貨を選ぶうえでの判断材料にもなる、「メリット・デメリット・リスク」について詳しく掘り下げていきます。

仮想通貨のメリット・デメリット・リスク

仮想通貨という言葉は、期待と警戒が入り混じった複雑な響きを持っています。「一夜にして億万長者になれる」という話もあれば、「詐欺に遭って全財産を失った」というニュースもある。

私がこの世界に入った頃は、まさにその両極端の声が飛び交っていました。そして、いまでも本質的には何も変わっていないと思っています。つまり、これは“選択と理解”のゲームなのです。

ここでは、仮想通貨の魅力と危うさの両方を、冷静に整理してみましょう。

メリット:仮想通貨がもたらす新しい可能性

1. 送金スピードと手数料の低さ

例えば、日本からアメリカに国際送金をする場合、銀行経由なら通常3〜5営業日、手数料も数千円かかるのが普通です。

しかし、ビットコインやXRPを使えば、数分〜数十秒で完了し、手数料も数十円程度。この差は一目瞭然です。

しかも、仮想通貨のネットワークは土日祝日・夜間も稼働しており、銀行の営業時間に縛られないのが大きな魅力です。

2. 非中央集権型の金融インフラ

仮想通貨は、銀行や政府の許可がなくても使える通貨です。

つまり、誰でも口座を持てて、誰でも価値を移動できる。金融インフラが不安定な新興国では、すでにこの仕組みが命綱のように機能しています。

私の知人にも、母国に仕送りをするためにUSDT(ステーブルコイン)を活用している人がいます。「銀行より早くて、確実で、取られる手数料も少ない」と。

3. 長期的な価値保存(ビット コイン 長期 保有)

供給量に上限があるビットコイン(2100万枚)は、「インフレに強い資産」として扱われるようになってきました。

法定通貨が年々価値を減らしていく中で、時間が経つほど「減らない」通貨としての役割が強調されています。

2021年以降は、テスラやマイクロストラテジーといった企業も資産の一部をBTCで保有するようになり、いわゆる“デジタル・ゴールド”としての評価が広がっています。

デメリット:手放しで信じるには危険な理由

1. ボラティリティ(価格変動)の大きさ

仮想通貨の最大の特徴は、**「上がるときは一気に上がるが、下がるときも容赦ない」**ことです。

ビットコインの例でいえば、2021年には700万円を突破したあと、1年で300万円以下まで下がりました。イーサリアムやその他のアルトコインも同様で、50〜80%の下落はざらにあります。

これは、まだ市場の成熟度が低く、大口の動きやニュースひとつで全体が揺れるからです。

一時的な興奮ではなく、**長期視点で付き合える人にとってのみ“意味のある資産”**だと思います。

2. 技術的ハードルと自己責任

仮想通貨の保管は、銀行口座と違って「自己責任」が基本です。

ウォレットを自分で管理し、秘密鍵やリカバリーフレーズを失えば、二度とアクセスできなくなることも珍しくありません。

私も一度、誤ってウォレットファイルを上書きし、5万円相当の通貨を取り出せなくなったことがあります。

そのとき実感したのは、「便利だけど、恐ろしく脆い側面がある」という事実でした。

3. 詐欺やハッキングのリスク(バイナンス 不正)

過去にはBinanceをはじめとする大手取引所でもハッキング事件が発生しています。また、「倍になる」「保証付き」などのうたい文句で資金を集め、実態のないプロジェクトに投資させる詐欺も後を絶ちません。

特に2021〜2022年は、「DeFi詐欺」や「NFTポンジ」など、技術に詳しくない投資家が狙われるケースが激増しました。

これは、通貨の性質というより「人間の欲望に漬け込まれる構造」の問題です。

仮想通貨はリスクかチャンスか?

私は、仮想通貨が持つ最大の魅力は「金融の常識を問い直す力」だと思っています。

でも、それは“魔法の杖”ではありません。むしろ、リターンが大きいぶん、正しい知識と判断が求められる分野です。

仮想通貨は、宝くじでもギャンブルでもなく、「ルールが特殊な新しい資産」です。そのことを理解しないまま「なんとなく儲かりそう」で手を出すと、想像以上に痛い目を見ることになります。

この先では、さらに具体的に、「どうやって仮想通貨を買い、保管し、活用するのか」について解説していきます。そのためには、まず取引所の選び方と使い方を押さえておく必要があります。

次の章では、Binanceを中心にした取引所の出金・預金・コンバート手数料の実態や、MEW(MyEtherWallet)を使った自己保管のポイントについて掘り下げていきます。

どうやって仮想通貨を買うのか?

仮想通貨の価値や将来性を理解しても、いざ「買ってみよう」と思ったとき、思った以上に壁を感じる人が多いんです。

証券口座を作るのとは違って、仮想通貨には“取引所”の選び方、“ウォレット”の扱い方、“出金の仕組み”など、いくつかの関門があります。

でも、一つ一つ整理して理解すれば、特別なスキルや資格はいりません。ここではその具体的な流れと注意点を、初心者にも伝わるようにご紹介します。

仮想通貨を買うには、まず取引所に口座を開設する

国内取引所 vs 海外取引所

仮想通貨の売買を始めるには、まず「取引所」と呼ばれるサービスにアカウントを作る必要があります。取引所には大きく分けて2種類あります。

- 国内取引所(例:bitFlyer、Coincheck、GMOコインなど)

金融庁の登録を受けており、日本円での入金や日本語サポートがしっかりしているのが特徴。税制や法的な対応も明確です。 - 海外取引所(例:Binance、Bybit、OKXなど)

圧倒的な銘柄数と機能性を持ち、ステーキングや先物取引、DeFi連携などの上級者向け機能が充実。ただし、日本円の直接入出金ができない場合が多く、規制リスクにも注意が必要です。

初心者であれば、まず国内取引所で口座を作り、日本円でビットコインやイーサリアムを購入した後、必要に応じて海外取引所に送る形が安全です。

binance 出 金:バイナンスからの送金・出金の実際

Binanceは世界最大の仮想通貨取引所の一つで、取り扱い銘柄の多さと取引量の多さが魅力です。

ただし、出金(=外部ウォレットや他の取引所への送金)にはいくつか注意点があります。

出金時のチェックポイント

- 正しいネットワークの選択

BTC、ETH、BNB…同じ銘柄でも複数のネットワークが使える場合があります。間違えると資産を失うリスクがある。 - アドレスの正確さ

1文字でもミスがあると、送った資産は戻ってきません。コピペ&2重チェックが基本です。 - 最小出金額と手数料

Binanceでは通貨ごとに「最低出金額」と「固定手数料」が決まっています。小額出金のつもりが、手数料で大半が消えることもあるので要注意。

出金失敗の主な原因

- 出金先のウォレットが対応していないネットワークを選んだ

- アドレスを間違えた

- 出金制限(本人確認不足・24時間ルールなど)に引っかかった

バイナンス 預金とコンバート機能の特徴

預金(Deposit)=送金を受け取ること

預金というと日本では「銀行にお金を預ける」イメージですが、Binanceでは外部からの仮想通貨を受け取ることを指します。

このときも、通貨・ネットワーク・タグ(XRPなど)をきちんと指定する必要があります。

バイナンス コンバート 手数料:実は見えにくいコスト

Binanceでは、仮想通貨同士を即座に両替できる「Convert」機能があります。

これは便利ですが、スプレッド(売買差額)という形で手数料が含まれているため、表面上の「無料表示」に惑わされてはいけません。

たとえばBTCをETHにConvertした場合、チャートの価格と実際の交換レートに微妙なズレがあることがあります。これは実質的な手数料と考えるべきです。

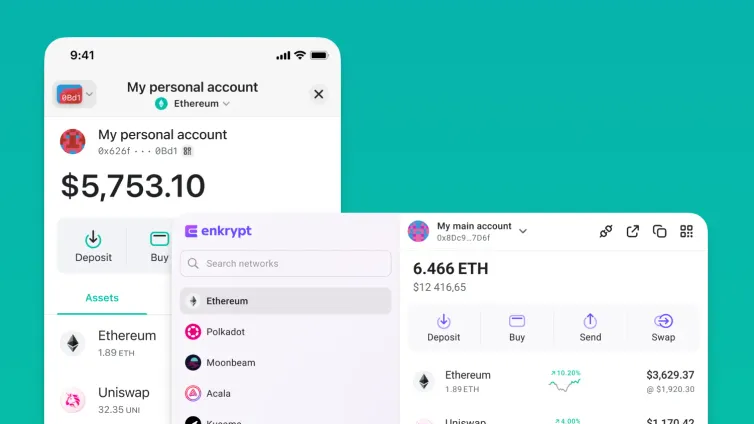

mew 仮想 通貨:MyEtherWalletの使い方と意義

仮想通貨を買ったら、次は「どうやって保管するか」が問題になります。ここで登場するのがウォレットという仕組みです。

ウォレットとは?

銀行口座のように思われがちですが、実はウォレット自体に仮想通貨は保管されていません。

ブロックチェーン上にある“自分の残高”にアクセスするための鍵(秘密鍵)を管理するツールがウォレットです。

MyEtherWallet(MEW)の特徴

- オープンソースかつ無料

- ブラウザ上で簡単にETH系トークンが管理できる

- ハードウェアウォレット(Ledgerなど)との連携も可能

MEWは**イーサリアム系トークンを保管・送信・受信するための「自分の家」**のようなもの。取引所のように第三者に管理されるのではなく、完全に自分の手元で資産を守る構造になります。

ただし、秘密鍵やリカバリーフレーズを失うと、誰も助けてくれません。ここに自己管理の難しさと自由の両方があるわけです。

この章では、仮想通貨の購入〜保管までの基本的な流れと注意点についてお伝えしました。

次の章では、こうして手に入れた仮想通貨が2025年に「本当に買い時」なのか?、また2030年を見据えた投資判断にどうつなげるべきかを考えていきます。

仮想通貨は2025年に買うべきか?

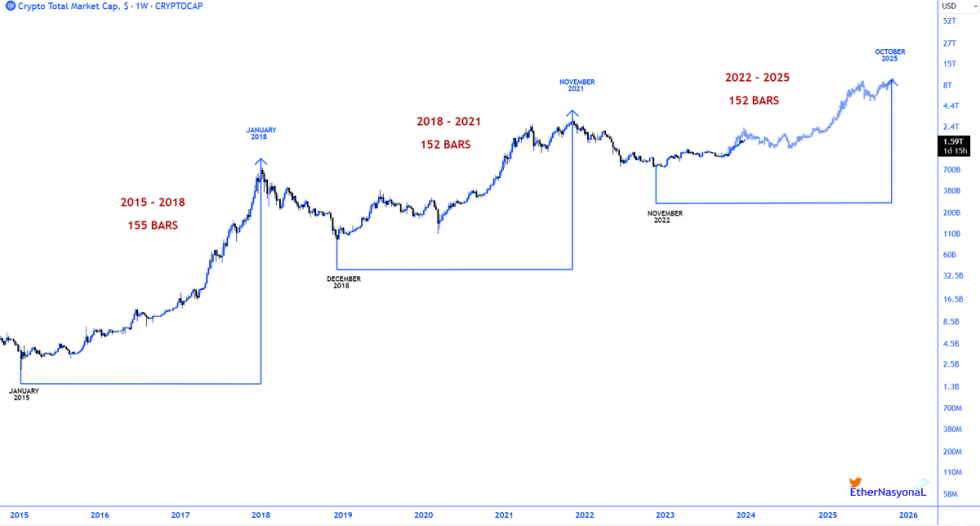

2025年の仮想通貨市場は、2021年のようなバブルでもなければ、2022年のような寒冷期でもありません。私がこれまで見てきた中で最も「判断が難しい時期」かもしれない。

では、このタイミングで仮想通貨を買うべきなのか? それとも静観すべきなのか?

この問いに正解はありませんが、ここではいくつかの観点から私自身の考えを整理してみたいと思います。

2025年の仮想通貨市場:再起か、停滞か?

2024年の後半、ビットコインは再び最高値を更新し、ETF承認や米国のインフレ動向を受けて投資マネーが戻り始めています。

イーサリアムもステーキングが安定し、Layer2(ArbitrumやOptimism)を通じた実用化が進んでいます。

でも、市場の「雰囲気」が2017年や2021年とは決定的に違う。それは、人々が浮かれていないこと。

むしろ、「今度こそちゃんと勉強してからやる」「焦らず積立から始める」という空気感がある。

この成熟感こそ、私は2025年がチャンスになり得る根拠だと思っています。

大暴騰していない今こそ、静かに仕込むことができる。

規制と税制:2025年のルールは明確化に向かっている

日本では長年、「仮想通貨=雑所得(最大55%課税)」という構造が課題でした。これが長期保有のハードルになっていたことは間違いありません。

しかし2024年以降、法人による保有の減損会計緩和や、ステーキング報酬の課税時点見直しなど、制度上の柔軟化が進みつつあります。

政治の現場でも、Web3推進派の議員が増え、“実用性のあるクリプト”を育てる方向に空気が変わりつつあるのを感じます。

もちろん、すべてが整ったわけではありません。課税制度や金融庁の監督体制にはグレーな部分も残っていますが、「ルールが読める」方向に進んでいるという点では、2025年は転換点になり得るのではないでしょうか。

長期投資 vs 短期投機:DCAという選択肢

「仮想通貨はボラティリティが怖い」と感じる方も多いと思います。実際その通りです。

私も2018年や2022年に資産が半減した経験があります。でも、そのときに救いだったのは、一括投資ではなく“積立”というスタイルを取っていたことです。

DCA(Dollar Cost Averaging:ドルコスト平均法)は、一定額を定期的に投資することで、価格変動のリスクを平準化できる戦略です。仮想通貨のような価格が激しい市場には非常に相性がいい。

この方法であれば、「いつ買えばいいか」を毎回悩まずにすみます。

そしてなにより、“市場から降りないこと”が最大の防御になります。

投資するなら、何に注目すべきか?

2025年に仮想通貨を買うなら、私は以下の視点を重視しています:

- プロダクトが“実際に使われている”プロジェクト(例:Arbitrum、Base、USDC)

- 分散化と透明性を真面目にやっているチェーン(例:Bitcoin、Ethereum)

- AIやZK(ゼロ知識証明)との連携が見える技術スタック

つまり、「値段が上がりそうだから買う」のではなく、**「10年後にも残っていそうな価値を今から拾う」**という目線です。

私なら買うか? 答えは「ゆっくり買う」

ここまで話してきたように、2025年はチャンスであると同時に、急いではいけない年でもあります。

私は「今すぐ全力で買う」ことはしません。でも、半年〜1年かけて、少しずつ積み上げていくという形で、資産の一部を仮想通貨に振り向ける予定です。

大事なのは、“価格”ではなく、“納得”で買うこと。

自分でその仕組みを理解し、その価値を信じられるなら、あとは時間に任せていい。

次の章では、「じゃあ、2030年にはどの仮想通貨が生き残っていそうか?」というテーマに移ります。これはただの予想ではなく、技術や市場構造の変化から導き出す中長期的な考察です。

2030年に流行しそうな仮想通貨とは?

2030年――それはたった5年後ですが、仮想通貨の世界では5年=世代交代の単位に相当します。

2015年にはイーサリアムが出てきたばかりで、DeFiもNFTも誰も知らなかった。2020年にはそれらが一大産業となり、2021年には「メタバースとWeb3」、2023年には「ZKとAIとL2」が騒がれるようになった。

では、2030年に残っているのは誰でしょう?

それは、単に価格が上がった通貨ではなく、「何を生み出しているか」「何に使われているか」が問われる時代になると私は見ています。

ビットコイン:資産としての“残り方”は続くか?

ビットコインは「ただの投機対象」ではありません。“中央に頼らない希少な価値の保存手段”として、長期的に存在し続けるロジックを持っています。

2030年までに、さらに2回の半減期があり、供給の新規発行量はますます減少します。そのたびに希少性は増し、インフレリスクの高い法定通貨圏(新興国など)では、実際に使われる可能性が高まっていくでしょう。

一方で、「使い勝手」の面では他チェーンに劣るため、あくまで**“ストレージ型資産”として生き残る立ち位置**に落ち着くと見ています。

Ethereum:分散型アプリケーションのOSとして進化するか

イーサリアムはビットコインとは逆で、「技術スタック」としての進化の道を選んでいます。

既にPoS(プルーフ・オブ・ステーク)への移行を完了し、Layer2(Arbitrum、Optimism、zkSyncなど)との連携が進み、「高価・遅い」という弱点を技術で克服しようとしています。

2030年に向けて注目すべきなのは:

- Rollupベースの拡張性(ZK Rollupなど)

- データ可用性の分離(Danksharding)

- EVM互換チェーンの連携(Base、Scroll、Linea など)

Ethereumがもし「分散型アプリケーションのOS」として機能すれば、ETHは“ガス代通貨”として必須インフラになるでしょう。

ただし、競争相手も多く、“EVM上で走るプロジェクト”がEthereumそのものでなくなる可能性も出てきます。

asc 仮想通貨のような新興チェーンに見る希望

2024年後半からコミュニティで静かに注目されている「ASC仮想通貨」は、Adaptive Smart Chainというプロジェクトです。

詳細は限定的ながら、ZK証明とAI処理との統合を掲げ、分散計算とプライバシー保護を両立しようとする試みは、2030年の市場にフィットしている可能性があります。

こうした新興チェーンが将来的に伸びるかどうかは、以下の点にかかっています:

- ユーザーが“実際に触れる”プロダクトを出せるか

- 他チェーンとどう相互運用性を持つか

- ガバナンスが透明かつ参加型かどうか

つまり、技術だけでなく「使われ方」「巻き込み方」まで進化できるかどうかが問われます。

AIとZK:技術が牽引する次のユースケース

2030年には、仮想通貨が単なる通貨や投資対象ではなく、AIの倫理的な制御手段として、またZK技術による“選択的プライバシー”として組み込まれていく未来があり得ます。

たとえば:

- AIが外部リソースへアクセスする際にトークンで認証する

- ユーザーが自分のデータ提供をZKで制御し、報酬を得る

- 国家が監視せず、企業も保持しないが、ユーザーが確認可能なID管理

この文脈で、ZK系の通貨(Mina、Aztec、Polygon zkEVMなど)は2030年までに実用フェーズに入る可能性が高いです。

まとめ:2030年に流行するのは「使われている通貨」

私の結論は明確です。

**2030年に残る仮想通貨は、「使われている通貨」「信頼されている技術」「ネットワークとして拡張されている存在」**です。

その中にはおそらくビットコインやイーサリアムが含まれるでしょう。でもそれだけではない。

ascのようなまだ初期段階のプロジェクトも、“ただの話題”ではなく、使われることで未来をつかめる可能性があります。

次の章では、**今まで触れてきたような仮想通貨を実際にどう管理するのか? どんな風に使えるのか?**をさらに具体的に掘り下げていきます。

仮想通貨の保管と使い道:買ったあと、どうするか?

「仮想通貨を買うのは簡単だけど、保管と運用は難しい」と言われることがあります。実際、私がこれまで相談を受けたなかで最も多いのが「どこに保管しておけば安全なのか?」「売るときはどうすればいいのか?」という実務的な疑問でした。

仮想通貨は銀行口座のような“預けっぱなし”では済まない。

その性質上、管理と責任がすべて自分に返ってくるという点が、最大の特徴でもあり、最大のリスクでもあります。

この章では、買ったあとの仮想通貨とどう付き合うか、具体的な手段と注意点を解説します。

仮想通貨はどこに保管する?「取引所」と「ウォレット」の違い

仮想通貨を買ったはいいけれど、それをどこに置いておくべきか――これは誰もが最初に直面する疑問です。基本的に保管方法は2通りあります。ひとつはそのまま取引所に預けておく方法。もうひとつは、自分のウォレットに移して保管する方法です。

まず取引所に置いておくというのは、BinanceやbitFlyerなどにアカウントを作り、そこで買った仮想通貨をそのままプラットフォーム内に保有し続けることを意味します。これは「ホットウォレット(Hot Wallet)」という状態で、常にインターネットに接続されているため、ログインすればすぐに送金や売買ができるという手軽さがあります。

ただしこの方法には明確なリスクがあります。取引所がハッキングされた場合、その中にあった資産も巻き添えで失われる可能性があるからです。過去には複数の国内外取引所がこうした被害に遭っており、「取引所に預けたまま=絶対に安全」ではないということは覚えておく必要があります。さらに、プラットフォーム側の判断で出金制限がかかるケースも稀にあります。利便性と引き換えに、一定の“信用”を預けている構造だと言えるでしょう。

もうひとつの選択肢が、自分自身で仮想通貨を管理する「ウォレット」です。これは一般的にコールドウォレット(Cold Wallet)またはソフトウェアウォレットと呼ばれ、秘密鍵(≒その通貨の所有権を証明する情報)を自分の手元に保持することで、取引所リスクを根本的に排除できます。

ウォレットにはいくつか種類があります。代表的なのが「ハードウェアウォレット」と呼ばれる専用デバイスで、LedgerやTrezorなどが有名です。これらはUSBメモリのような形をしており、秘密鍵をオフラインの物理空間に閉じ込めることで、ハッキングやマルウェアの影響を受けづらくします。日本でも公式サイト経由で購入できますが、偽造品が出回っているため、Amazonなどを使う際は販売元を必ず確認してください。

もう少しライトな選択肢が、PCやスマートフォン上で使う「ソフトウェアウォレット」です。たとえばMetaMaskやMyEtherWallet(通称MEW)は、ブラウザの拡張機能やモバイルアプリとして利用でき、Ethereumやそのトークンに対応しています。操作性が高く、NFTやDeFiを触るには必須の道具でもありますが、インターネット経由でアクセスされるため、セキュリティはユーザーの管理能力に左右されます。

さらに、もっとも物理的な手段として「ペーパーウォレット」という方法もあります。これは、秘密鍵やQRコードを紙に印刷して保管するというもので、インターネットとの接点を完全に断ち切ることで、最もオフライン性が高い保管手段となります。ただし、火災や紛失といったリスクに対しては非常に脆弱であり、保管場所やコピー管理などには細心の注意が必要です。

私自身は、日々使う仮想通貨についてはMetaMaskのようなソフトウェアウォレットを使い、数か月〜数年単位で持つ長期保有分についてはハードウェアウォレットに退避させています。取引の自由さと安全性は常にトレードオフですが、自分がどのくらいの金額を扱っているのか、どのくらいの頻度で動かすのかに応じて、保管のスタイルは調整すべきです。アウォレットに移し、日常的に動かす分だけソフトウェアウォレットに残すという使い分けです。

Binance出金→円に換金する流れ(binance 出 金 実践編)

Binanceのような海外取引所で仮想通貨を保有している人が悩むのが、「どうやって日本円に戻すか」です。日本の銀行に直接出金できるわけではありません。以下は一般的な流れです。

Binance → 国内取引所(bitFlyerなど)への送金

- 国内取引所に口座を開設

- Binanceで出金手続きを行い、送金先アドレス(国内取引所の受信用アドレス)を入力

- 正しいネットワーク(例:BTC、ERC20など)を選択して送金

- 着金後、国内取引所で仮想通貨を日本円に売却

国内取引所 → 日本の銀行口座へ出金

- 売却後、日本円残高を銀行に送金(出金手数料は300〜500円程度)

- 通常は1〜2営業日で着金

注意点としては、Binance出金時の手数料や最小出金額、国内取引所の対応ネットワークを事前にチェックすること。間違えると資産がロストします。

仮想通貨で何が買えるのか?現実の使い道

「仮想通貨は使えない」と思われがちですが、2025年現在、少しずつ“現実で使える場面”が増えています。

実店舗・ECでの支払い

- 楽天ウォレット経由で楽天ポイントに変換

- 一部の家電量販店(ビックカメラなど)でビットコイン決済対応

- 海外ではMicrosoftやAirBalticなどがBTC決済をサポート

バーチャル空間・Web3での活用

- NFTの購入・取引(OpenSeaなど)

- ブロックチェーンゲームのアイテム売買

- ステーキングや利回り運用による“投資型運用”

たとえば私は、仮想通貨を一部ステーブルコインに変えて、DeFiで3〜6%の利回りを得る運用も行っています。もちろんリスクはあるので、額は抑えていますが、銀行預金よりは明らかに利回りが高いです。

仮想通貨と“暗号資産(クリプトアセット)”の違いをもう一度

最後に一度整理しておきましょう。

- 仮想通貨:通貨として設計されたもの。送金や支払い、価値の移転が主な目的(BTC、XRPなど)

- 暗号資産:通貨も含む広義の概念で、トークン化された権利・資産も含む(NFT、DeFiトークン、セキュリティトークンなど)

2025年以降は、この「暗号資産」としての側面が強まっていくと感じています。

通貨というより、新しい“経済的インターフェース”としての仮想資産群――これが次のトレンドになるでしょう。

ビットコインの市場規模と将来の価格予測

「ビットコインが1億円になる」といった派手な見出しを、あなたも一度は見たことがあるのではないでしょうか?

その言葉には夢もありますが、実際のところ、**どのくらい現実味があるのか?**という冷静な視点が欠かせません。

この章では、ビットコインの**時価総額とは何か?**から始まり、**2030年に1BTC=1000万円や100万ドルの可能性はあるのか?**という問いに、私自身の見解を交えて丁寧に掘り下げます。

時価総額とは何か?ビットコインの“全体像”を見る指標

まず「価格」と「時価総額(マーケットキャップ)」は違います。

価格は1BTCあたりの金額ですが、**時価総額=「価格 × 発行枚数」**で計算されます。

ビットコインの発行上限は2100万BTC。

すでに約93%がマイニング済みで、今後はごく少量ずつしか増えません。

仮に1BTC=1000万円とすると:

yamlCopyEdit1000万円 × 2100万BTC = 約210兆円

つまり、**「日本の国家予算に匹敵する市場規模」**になります。

現状のビットコイン時価総額は約150兆円(2025年5月時点)ですから、1000万円=現実的に“あと40〜50%”の伸びとも言えます。

ただし、「1BTC=1億円」となると、その時価総額は2100兆円。これは世界の株式市場(約1000〜1200兆円)を超えるレベルです。

比較してみる:他資産との時価総額(参考)

| 資産の種類 | 推定時価総額 |

|---|---|

| ゴールド(全世界) | 約1京円(約12兆ドル) |

| 米国株式市場 | 約4京円 |

| 世界の不動産 | 約8京円以上 |

| ビットコイン(現在) | 約150兆円 |

つまり、ビットコインがゴールドの価値を超えるには、今の数倍に膨張する必要があります。

それが不可能とは言いませんが、「価格が上がる」には“価値の移動”が必要だという点は押さえておくべきです。

「1BTC = 1000万円」は現実か妄想か?

この問いに対して、私はこう答えます:

「前提が揃えば、十分現実的」だが、条件がシビア。

その“前提”とは何か。たとえば以下のような動きが必要です。

- ビットコイン現物ETFが世界で普及し、資産運用会社が大量に保有する

- 新興国でビットコインが法定通貨化 or 準通貨として利用される

- インフレや金融不安によって、法定通貨からの逃避先として注目される

2024年には米国でビットコイン現物ETFが承認され、BlackRockやFidelityなどが参入しました。

これは非常に大きな一歩で、私も「ついに来たか」と感じました。

つまり、「資産としての受け皿」ができ始めているのは確かです。

ただし、これは“上がる理由”というより、“上がってもおかしくない背景”であり、価格そのものを保証するものではありません。

ビットコインの成長を支える構造要因

- 半減期による希少性の増加

ビットコインは約4年ごとに「マイニング報酬」が半減します(次回は2028年)。供給が減ることで価格が支えられる構造です。 - 国境を越える通貨という機能性

制裁下の国やインフレ通貨からの逃避先として、現実に利用されている。これは「実需」がある証拠です。 - 長期保有者(HODLer)の存在

全体の6割近くのBTCが1年以上動いていないというデータもあり、「市場に出回らないBTC」が価格を支える圧力になっています。

それでも私が価格予測に慎重な理由

私は、「ビットコインが1億円になる」と断言するような記事や動画は信用しません。

なぜならそれは、仮想通貨を「夢」や「偶像」に変えてしまうからです。

大事なのは、「その価格に至るロジックがあるか?」ということ。

そして、「そのプロセスに納得できるか?」ということ。

価格は、過去の栄光ではなく、未来の信頼でしか支えられません。

だからこそ私は、「1BTC=1000万円」は可能性として持ちつつも、それを“前提にしない投資スタンス”が現実的だと考えています。

次の章では、このような夢と現実の間に存在する「詐欺」「ハッキング」「情報の混乱」といった負の側面=リスクとどう向き合うべきかを扱います。

仮想通貨に潜む詐欺とリスク、そして安全のための対策

仮想通貨の世界には夢もある。しかし、夢に近づこうとした人が足元をすくわれる現実も少なくありません。

私が最初に仮想通貨で資産を失ったのは、2017年。ICOブームの中で、あるプロジェクトに100万円以上を投じ、2か月後にはウェブサイトごと消えていました。

あのときの経験が、今でも「投資は自己責任」だという事実を痛烈に教えてくれています。

この章では、詐欺の手口とその見分け方、取引所のリスク、安全投資の鉄則について、現場で見てきたことを交えながらお話しします。

Binance 不正の実例:信頼のある取引所でも絶対安全ではない

世界最大級の仮想通貨取引所であるBinanceも、過去に複数回のハッキング被害を受けています。たとえば:

- 2019年5月:7000BTC(当時のレートで約44億円相当)が不正送金される事件が発生。

攻撃者はフィッシングやウイルスを通じてユーザーのAPIキーや2FAコードを入手し、段階的に盗みを実行。

この事件では幸い、Binanceの「SAFUファンド(セキュリティ基金)」によりユーザー資産は補償されましたが、補償があるから安心という発想自体がすでに危険です。

というのも、2023年には米SEC(証券取引委員会)がBinanceを提訴し、一部の市場からは撤退を余儀なくされています。

つまり、テクニカルなリスク(ハッキング)と、法的・政治的リスクの両方が存在するということ。

仮想通貨詐欺の典型的な手口とは?

私がこれまで見てきた詐欺の中で、特に多かったのが次のパターンです。

高配当・高利回り保証型

- 「毎月10%の利回り保証!」「預けるだけで2倍に増える!」という勧誘

- 実態はポンジスキーム(後から入った人の資金で前の人に“利息”を支払う)

詐欺的ICO(Initial Coin Offering)

- 2017〜2018年に流行。ホワイトペーパーだけ用意し、数億円を集めたまま消滅したプロジェクトも多数

- 中にはAIで自動生成された「チーム写真」すら存在

SNS・メッセージアプリでの“勧誘型詐欺”

- TelegramやLINEでの「投資グループ」に招待され、親密な会話から投資に誘導

- 最終的には“プライベート取引所”に送金させられ、そのまま凍結

どれも“実在するプロジェクトに見える”のが厄介です。詐欺師のスキルは年々上がっている。画像も動画も、AIによって本物そっくりに作れてしまう時代です。

安全のために、私が絶対に守っている5つのルール

仮想通貨のプロを名乗る以上、「どこに投資するか」以上に「どこに投資しないか」の判断が重要です。

以下に、私が長年守り続けてきた5つの基本ルールを共有します。

1. 分散投資を徹底する

一つの通貨、一つの取引所に資産を集中させない。これは基本中の基本。

私の資産配分も「BTC:ETH:ステーブル:現金=4:3:2:1」と、現実の流動性まで意識した分散を行っています。

2. ウォレットの管理は“紙+物理”で行う

ハードウェアウォレットは使って当然。そのうえで、リカバリーフレーズは紙に印字して2か所に分けて保管。

オンラインメモやクラウドには絶対保存しない。これが原則です。

3. 情報源は「公式+複数の専門家」から取る

Twitterの有名人やYouTuberの言葉を信じてはいけません。

私はCointelegraph Japan、金融庁の公開資料、英語圏のCryptoQuantやMessariなど**“利益相反の少ない媒体”を基準**にしています。

4. 自動売買・AI運用は「最後の選択肢」

BotやAIに任せれば簡単に儲かるという話ほど、危ないものはありません。

プログラムを組む側の立場に立てばわかることですが、どんなロジックにも“勝ちすぎれば狙われる穴”がある。

5. 利益が出たら“使って実感”する

「いつか使う」ではなく、「少しでも使ってみる」ことで、自分がどこに投資しているのかが体感できます。

ステーブルコインを送金してみる、NFTを買ってみる、DAppsを使ってみる。

体験が最強のリスク対策だと思っています。

詐欺を防ぐのではなく、“参加しない構え”を持つ

最後にひとつ、これは強く伝えたいのですが:

仮想通貨の詐欺は、見破るものではなく、“近づかない構え”を持つものだと思ってください。

魅力的な言葉に心が動いたときこそ、一歩引いて「それ、本当に誰のための話か?」と問い直す。

私たちは市場参加者であると同時に、「自分の資産の番人」でもあるのです。

次はいよいよ最終章に近づいてきました。ここまでの話を総合して、**仮想通貨とどう付き合っていくべきか? 自分のスタイルとどう繋げていくか?**をまとめていきます。

仮想通貨とどう付き合うべきか:投機ではなく“選択”として

ここまで読んできて、あなたはもう気づいていると思います。

仮想通貨というのは、「上がりそうかどうか」だけで判断してはいけない世界だということに。

それはたしかに市場であり、価格は上がったり下がったりします。でも、その根っこには**「社会の仕組みをどう作り直すか」「誰に何を信じさせるか」**という、非常に人間くさいテーマが流れています。

私はいつもこう考えるようにしています:

仮想通貨を買うというのは、**“値段に賭けること”ではなく、“ルールに賭けること”**だ。

これはつまり、「この通貨やプロジェクトが掲げているルール、構造、社会的設計思想を支持するかどうか」という視点なんです。

あなたにとっての仮想通貨とは何か?

仮想通貨は「使えるお金」として存在することもあれば、「資産の保管手段」としての立場になることもあります。

NFTやDeFiのように「価値の流通経路」としても、「報酬を受け取る手段」としても活用される。

要するに、仮想通貨はひとつの道具であり、誰にとっても同じ顔を見せるわけではない。

だからこそ、自分にとっての仮想通貨の役割をはっきりさせることが大切です。

- あなたにとってのBTCは「守りの資産」なのか、それとも「投資先」なのか?

- ETHを「手数料が高くて使いにくい」と思うか、「プロジェクトを動かす燃料」として見るか?

- 新興通貨に夢を見るとき、それは「投機」なのか、それとも「社会実験への参加」なのか?

この問いに**明確な答えを持つことが、もっとも重要な“セキュリティ”**になると私は考えています。

仮想通貨は「選び続ける技術」

仮想通貨の世界は、変化の速度がとにかく速い。

今あるプロジェクトの多くは、数年後には姿を消しているかもしれません。逆に、今は注目されていない技術や思想が、将来の標準になることだってある。

だからこそ、投資家・ユーザーとして必要なのは、「未来を当てる力」ではなく、**「変化に適応し続ける力」**です。

- 情報を追う技術

- 誤情報を見抜く目

- 知らないことを調べ、理解する根気

- 失敗しても立ち上がる意志

これらは全て、「選び続ける」という行為に必要な能力であり、仮想通貨に限らず、これからの経済や社会を生きるための素地になると信じています。

最後に:仮想通貨は“未来そのもの”ではない。ただし、未来の一部にはなる

誤解してほしくないのは、私は「仮想通貨がすべてを解決する」とは思っていません。

むしろ、仮想通貨だけに期待をかける姿勢は危ういとすら感じています。

でも同時に、私はこうも思います。

仮想通貨が切り開く“構造の選択肢”は、未来をより豊かにしてくれる可能性がある。

政府だけが通貨を作るのではなく、誰もが経済のルールを試せる時代。

お金の仕組みや信頼のあり方が、書き換えられうる時代。

そこにあなたがどんな関わり方をするのか。それは、ただ「儲けられるかどうか」だけでなく、“自分は何を信じるか”を問う選択になるはずです。

FAQ – よくある質問集(2025年版)

Q1:仮想通貨に税金はかかりますか?

はい、かかります。

日本では仮想通貨の売却益は「雑所得」に分類され、最大で55%の所得税・住民税が課税される可能性があります(総合課税扱い)。

2025年の時点では一部制度見直しの議論はありますが、現状では仮想通貨取引で得た利益に課税されることは変わりません。

※ただし法人保有の場合は「取得原価の減損処理」が柔軟になっており、法人設立による節税も選択肢になります。

Q2:なぜ最近またビットコインが注目されているのですか?

最大の理由は、2024年に米国でビットコイン現物ETFが承認されたことです。これにより、BlackRockやFidelityといった大手資産運用会社がBTCを正式に扱えるようになりました。

加えて、インフレ・地政学リスク回避としての“デジタルゴールド”需要も高まっており、個人・機関ともにビットコインを「守りの資産」として再評価し始めています。

Q3:日本でも仮想通貨ETFは登場しますか?

現時点(2025年5月)ではまだ承認されていませんが、金融庁は「デジタル証券市場」への規制整備を進めており、年内に動きがある可能性もあります。

ただし、米国と違い、日本では仮想通貨に対する金融庁の審査は非常に慎重で、ETFよりもまずはセキュリティトークン市場の育成が優先されると予想されています。

Q4:NFTは仮想通貨の一種ですか?

NFTは「暗号資産の技術を使った資産」ですが、通貨ではありません。

NFT(Non-Fungible Token)は“代替不可能”なトークンで、アートやゲームアイテム、チケットなどの「唯一性」をブロックチェーン上に記録するものです。

通貨のように「1ETH=1ETH」といった交換性はなく、ユニークな価値を持つ資産と考えるのが適切です。

Q5:ステーキングや利回り運用って本当に安全?

相手とプロトコルによります。

たとえばイーサリアムの公式ステーキングや、Lido、Rocket Poolなどの分散型ステーキングは比較的安全とされます。

しかし、高利回りをうたうDeFiサービスの中には、コードの脆弱性や運営者の信用リスクを抱えるものも多く、自己責任が極めて重要です。

「利回りが10%を超えるものは疑ってかかれ」というのが、私の経験則です。

Q6:バイナンスから日本円に換金するにはどうすればいい?

直接はできません。以下のステップが一般的です。

- Binanceから国内取引所(bitFlyerなど)に仮想通貨を送金

- 国内取引所で売却して日本円に変換

- 登録した銀行口座に日本円を出金(通常1営業日)

**送金時のネットワーク選択やアドレスミスに注意。**USDT→ETH→BTCなど、通貨の変換を挟む場合は「コンバート手数料」や「スプレッド」にも気を配る必要があります。

Q7:仮想通貨で実際に何が買えるの?

2025年現在、日本国内では以下のような使い道があります:

- 一部家電量販店(ビックカメラなど)でのBTC決済

- 「楽天ウォレット」を通じた楽天ポイントへの変換

- 海外の航空会社(AirBalticなど)でのチケット購入

- ブロックチェーンゲーム内のアイテムやNFTの購入

今後は「暗号資産ポイント」や「電子マネー連携型ウォレット」の整備によって、“見えないところで仮想通貨が使われている”状況が増えていくと予想されます。

Q8:今から仮想通貨を始めても遅くない?

まったく遅くありません。

実際、今は過去のバブル期(2017年・2021年)に比べて熱狂が落ち着き、**技術・プロダクト・規制が整ってきた“第3フェーズ”**に入っています。

これから参加する人にとってはむしろ、「安定期に入る前の静かな時間帯」にあたります。焦らず、まずは少額から積立を始めるのが得策です。

Q9:ASC 仮想通貨って安全?将来性はある?

ASC(Adaptive Smart Chain)はZK暗号技術とAI処理の統合をコンセプトとした新興プロジェクトで、2024年から一部の開発者コミュニティで注目されています。

まだ取扱取引所が少なく、ドキュメントやホワイトペーパーの精査が必要な段階ですが、Ethereum互換・高スケーラビリティ・匿名性の同時実装という点で、Web3インフラの1候補として成長可能性はあると見ています。

Q10:仮想通貨とメタバースって関係あるの?

あります。メタバース内での経済活動には「所有」「取引」「報酬」といった構造が不可欠で、それを支えるのが仮想通貨やNFTです。

- メタバース内で土地(NFT)を保有

- 使用料や広告収入を仮想通貨で受け取る

- 経済圏全体がトークン経済で動く

このように、**仮想通貨は“メタバース内の経済OS”**として機能しており、今後もその関係性は強まっていくと考えられます。

このFAQで、記事内で扱いきれなかった実務的な疑問や新しいトピックも補足できたかと思います。

それでもまだ答えきれないことは山ほどあります。仮想通貨は**「調べること」そのものが投資行動**だということを、忘れずにいてほしいと願っています。

おわりに – 投資より先に、自分の感覚を信じること

ここまで長い記事を読んでくださり、本当にありがとうございます。

仮想通貨の話は、いつだって**「技術」か「価格」か、どちらかに偏りがちです。でも、私がこの記事で一番伝えたかったのは、どちらでもない部分――「自分の選択感覚を持つこと」**でした。

どれだけ儲かるか、どの通貨が将来有望か、そうした情報は毎日のように変わっていきます。だけど、自分がどの構造に賛成できるか、何に価値を感じるか、誰を信頼できるか。そうした感覚は、一度つかめば、簡単にはぶれません。

仮想通貨はまだ発展途上の分野です。法整備も、倫理も、教育も、すべてが追いついていません。でもだからこそ、参加する一人ひとりの視点が問われる。

私はこの分野が好きです。技術も思想も、まだ混沌としていて、正解も不正解も自分で決めていかなきゃいけないからです。

どうかこの先、価格だけで判断しないでください。

仮想通貨を使うこと、調べること、迷うこと――そのすべてが、あなた自身の選択を育てていく行動です。

この記事がその一歩になってくれたら、アナリストとしてこれ以上の喜びはありません。

では、またどこかで。

Kenji Nakamura

暗号資産アナリスト/個人投資家